C’est une exposition attendue de longue date. De la marche des femmes sur Versailles en octobre 1789 au défilé du 8 mars 1978 à Madrid, on y verra deux siècles de manifestations féministes.

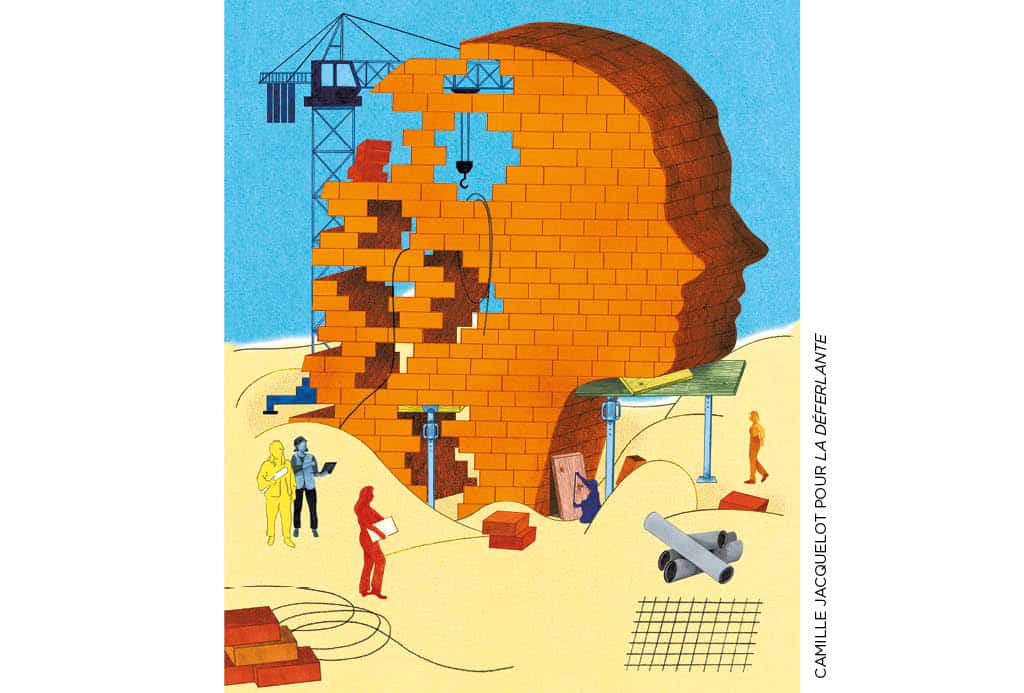

Avec l’exposition « Les femmes sont dans la rue ! Révolte, subversion, émancipation », du 27 février au 22 juin 2025 au cœur de la Bibliothèque universitaire (BU) Belle-Beille à Angers (Maine-et-Loire), l’Association pour un musée des féminismes (AFéMuse) espère poser la première brique, solide et pérenne, du musée pour lequel elle œuvre.

Christine Bard, enseignante-chercheuse en histoire, angevine, à l’origine du projet, veut y croire : « Cette exposition, comme ce musée, montrera les enjeux politiques, sociaux, culturels contemporains et historiques qui ont façonné et façonnent encore l’émancipation des femmes. » L’ouverture du musée a été annoncée pour 2027, mais toute date paraît incertaine tant le projet semble aussi peu soutenu politiquement que financièrement.eto

Retour en janvier 2021 : la BU Belle-Beille se voit accorder une enveloppe de 9,8 millions d’euros pour sa rénovation, dans le cadre du contrat de plan État-Région Pays de la Loire. Nathalie Clot, directrice du service documentaire et d’archives de l’université d’Angers, saisit l’occasion pour ajouter une ligne dans le contrat budgétaire : « Donner à voir le Centre des archives du féminisme ». Ce fonds, créé par Christine Bard en 2001 et dirigé par Nathalie Clot depuis 2013, comporte aujourd’hui 400 mètres linéaires d’archives féministes privées françaises, de toutes sensibilités, et fait d’Angers l’un des épicentres de la conservation de ces luttes.

« Une fois le financement obtenu, j’ai demandé à Christine Bard : “Est-ce que tu as des idées ?”, raconte Nathalie Clot. Elle m’a répondu : “Il faut faire un musée, sinon d’autres le feront avant nous.” »

Christine Bard se mobilise dès les années 2000 pour un musée féministe. « Il y a vingt ans, la France avait déjà vingt ans de retard sur les autres pays », souligne-t-elle. Avec d’autres historiennes, elle lance en 2002 l’association La Cité des femmes. Le 8 mars de cette année-là, le maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, et sa première adjointe chargée de l’égalité femmes-hommes, Anne Hidalgo, promettent l’ouverture d’un musée d’histoire des femmes. Mais le projet n’obtient aucun budget. « Face à la pression des associations de terrain », assure Hélène Bidard, adjointe à l’égalité femmes-hommes à la mairie de Paris, c’est finalement « un lieu tourné vers l’aide d’urgence et le soutien juridique pour les femmes victimes de violences qui s’est dessiné avec l’ouverture de la Cité audacieuse en [mars] 2020 », dans le 6e arrondissement parisien. L’association La Cité des femmes se dissout en 2004, certaines de ses membres préférant consacrer leurs forces à la création d’un musée en ligne, qui « n’a pas eu tant de visites que ça », regrette Christine Bard.

Le temps muséal, déjà long d’ordinaire, l’est encore davantage pour des sujets longtemps évacués des recherches universitaires. Ainsi, Constance Rivière, directrice générale du palais de la Porte-Dorée, rappelle que, pour le Musée national de l’Histoire de l’immigration, « il a fallu des années entre la première idée, qui émerge au début des années 1990, et le moment où le musée ouvre, en 2007 » : « Le lieu culturel vient forcément après la pensée et la recherche. L’immigration, comme les femmes, a longtemps été écartée comme objet historique. Or, sans ce travail, il ne peut pas y avoir de musée puisque ce qu’on expose repose sur l’approche scientifique. » Julie Botte, autrice d’une thèse sur les musées « de femmes », abonde : « La question de l’histoire des femmes entre à l’université dans les années 1980. C’est simultanément que l’on voit apparaître les premiers musées sur ces sujets. » Christine Bard confirme : « Si l’on crée un lieu, c’est pour montrer qu’il y a une histoire, une mémoire et des archives à préserver. » C’est pourquoi il aura fallu attendre l’arrivée des études sur le genre en France, au début des années 2010 (1), pour qu’enfin une structure muséale puisse être pensée.

Faire cohabiter des courants variés

Près de deux décennies après la première tentative de La Cité des femmes, la fuite dans la presse de la future annulation de l’arrêt Roe vs Wade aux États-Unis (2) pousse Magali Lafourcade, magistrate à la Commission nationale consultative des droits de l’homme, à publier dans Le Monde (3) une tribune pour l’ouverture d’un musée des conquêtes féministes – sans avoir connaissance du projet initial de Christine Bard. « Je me disais : “Il faut absolument un lieu qui institutionnalise les conquêtes féministes de façon à ce que, ensuite, il soit très difficile de revenir dessus” », raconte la magistrate. Magali Lafourcade et Christine Bard se rencontrent et créent en octobre 2022 l’Association pour un musée des féminismes (AFéMuse). L’historienne est alors commissaire de l’exposition « Parisiennes Citoyennes ! » au Musée Carnavalet, qui, avec plus de 90 000 visiteur·euses, est un succès. « Cette expo a montré la puissance que peut receler un musée des féminismes », s’enthousiasme Magali Lafourcade.

« Il faut absolument un lieu qui institutionnalise les conquêtes féministes de façon à ce que, ensuite, il soit très difficile de revenir dessus. »

Magali Lafourcade, magistrate à la Commission nationale consultative des droits de l’homme

Tandis que l’ancienne juge d’instruction s’attelle à « installer le projet dans le paysage politique en faisant le tour des ministères concernés », son binôme toque aux portes d’institutions féministes. Pour Laura Slimani, directrice du pôle Projets de la Fondation des femmes, « Christine Bard, en tant qu’historienne reconnue, offre des gages de sérieux et de crédibilité au projet ».

« Il y a une grosse différence entre ce nouveau projet et celui de 2002, souligne Christine Bard. Le premier portait sur l’histoire des femmes en général et devait se réaliser à Paris, quand le deuxième est un musée des féminismes, à Angers. » Ce dernier se veut modulable en fonction des changements sociétaux. Il compte faire « entendre divers points de vue », selon les mots de sa future directrice pressentie, Christine Bard. Cette volonté se retrouve dès le nom du musée : « des féminismes » : « Le pluriel contribue à ancrer la légitimité du mot et du combat qui l’accompagne et à mettre l’accent sur sa diversité. »

L’exposition temporaire de préfiguration de 2025, dirigée par l’historienne Ludivine Bantigny, donnera déjà des indicateurs. « Les femmes présentées le seront dans une démarche intersectionnelle, promet-elle. Il est important de donner à voir la diversité des mobilisations et des protagonistes : les luttes lesbiennes, celles contre le racisme et le colonialisme, mais aussi les luttes chicanas des peuples autochtones d’Amérique latine. »

Pour faire cohabiter des courants féministes variés, l’association a mis en place au début de 2024 un comité scientifique. Ce collectif bénévole regroupe 28 personnes spécialisées en histoire des femmes, de la culture et des institutions culturelles et muséales, mais aussi des représentant·es de la société civile et des artistes – la plasticienne guadeloupéenne Minia Biabiany, la dessinatrice et photographe franco-gabonaise Maya Mihindou ou encore l’artiste et médiéviste Clovis Maillet…

Le comité compte également dans ses membres Nicole Fernández Ferrer, coprésidente du centre audiovisuel Simone de Beauvoir et experte en archives audiovisuelles. Le centre fournit quatre films et vidéos qui seront présentés lors de la première exposition.

En revanche, la bibliothèque Marguerite Durand (4), autre gardienne historique des archives féministes, n’y est pas associé. Carole Chabut, directrice de la bibliothèque, regrette qu’« aucun partenariat n’ait été formalisé ». « Un travail de réseau et de collectif autour de l’idée d’un musée d’ambition nationale aurait dû s’amorcer avant l’annonce, concède Nathalie Clot. Nous pensions que la relation nouée dans le cadre de l’association Archives du féminisme suffirait à nous fédérer. »

Difficile d’imaginer une exposition féministe sans les fonds parisiens, ce que reconnaîtra d’ailleurs le conseil scientifique de l’AFéMuse, en février 2024 : aucune « exposition n’est possible sur le féminisme sans faire appel aux structures essentielles de la bibliothèque Marguerite-Durand ».

Collecter et exposer

Au début de l’année 2023, le projet de musée n’a « ni business plan, ni projet culturel et scientifique » d’après les responsables de l’AFéMuse. Pourtant, l’achat d’une première œuvre est l’acte fondateur du Musée des Féminismes français.

Il s’agit de Mme Maria Vérone à la tribune, réalisée par le peintre et illustrateur de presse Léon Fauret en 1910. « On y voit Maria Vérone, féministe de la première vague en France, en train de plaider pour renommer la Déclaration des droits “de l’homme et du citoyen” par droits “humains”, décrit Magali Lafourcade. Rarissime tableau non sexiste, c’est le seul qui donne à voir les suffragettes françaises et leurs implications politiques. » Un financement participatif récolte les 21 000 euros nécessaires en quelques jours. L’œuvre attend son heure dans les réserves des Beaux-Arts d’Angers.

Puis, à l’été 2023, l’association AFéMuse et le centre audiovisuel Simone de Beauvoir lancent une collecte nationale d’objets utilisés en manifestation. Foulards verts d’une association argentine, imposante banderole jaune de la Coordination lesbienne en France ou fragile pancarte cartonnée colorée de drapeaux de la communauté queer : la première récolte est présentée six mois plus tard à la Cité audacieuse. Ce tableau et ces objets feront partie des collections du futur musée. « On a récupéré plein d’objets gynécologiques, essentiels à la contraception des personnes menstruées. Comment exposer, sans le détériorer, un diaphragme des années 1970 ? Ce ne sont pas les conservateurs du Louvre qui vont pouvoir nous répondre », ironise Nathalie Clot, consciente des questions que soulève la conservation de telles pièces.

Des musées féministes partout dans le monde depuis 1945

Du Sénégal à l’Écosse, en passant par le Vietnam et la Zambie, 101 musées de l’histoire des femmes ou des féminismes, du genre ou de l’histoire des femmes existent, dans 35 pays. « Le premier musée des femmes est créé aux États-Unis, il est consacré à une militante féministe, Susan B. Anthony, mais il raconte aussi un mouvement militant plus large, souligne l’historienne de l’art Julie Botte, autrice d’une thèse sur les musées de femmes. Dans les années 1980, on voit apparaître des lieux féministes partout dans le monde. Ils sont à chaque fois portés par un groupe de personnes discriminées qui s’emparent de l’institution “musée” pour devenir visibles et légitimes. »

À la Women’s Library de Glasgow (Royaume-Uni), une bibliothèque propose une large collection d’ouvrages féministes en plusieurs langues. Les responsables du musée créent plusieurs expositions temporaires par an avec un ancrage local en s’alliant aux associations écossaises.

À Aarhus, deuxième ville du Danemark, le Musée des Femmes, ouvert en 1982, est devenu Musée du Genre en 2021. Il propose des expositions temporaires et permanentes qui expliquent

la construction du genre dans l’enfance

en exposant des objets du quotidien.

Accumulation de retards

Tout reste par ailleurs à faire au sujet de la médiation muséale, primordiale dans une telle structure, et pour laquelle aucun financement n’est encore prévu. Pour Constance Rivière, « quand on est un lieu de transmission sur des sujets sensibles et complexes, les publics peuvent avoir des préjugés et des peurs. La médiation permet d’ouvrir le dialogue ».

Quant au recrutement d’une chargée de projet pour l’exposition de 2025, il commençait tout juste fin 2024. Des retards dont Nathalie Clot tire une première conclusion : « Il y avait une forme d’opportunisme à courte vue de ma part. J’ai vu la possibilité de compléter un budget d’investissement, sans calculer les budgets de fonctionnement à long terme. Tout est cher dans cet exercice-là : une simple expo avec des objets patrimoniaux, c’est 18 mois de préparation et ça coûte facile 100 000 euros, alors un musée… ».

C’est la rénovation de la BU d’Angers qui a fait naître ce projet au cœur d’une université, mais transformer une partie de la bibliothèque en musée est une mission de grande envergure. « Notre culture, à la BU, c’est qu’on y entre comme dans un moulin, explique Nathalie Clot. Pour une exposition d’objets prêtés par des musées, on se met tout d’un coup à parler contrôle d’accès, gardiennage. Les passages journaliers deviennent presque un problème ! » Catherine Passirani, vice-présidente Égalité de l’université d’Angers, complète : « Transformer [les locaux de la BU] en musée demande de nombreux aménagements que nous n’avions pas évalués à leur juste valeur. » *

Or, le ministère de l’Enseignement supérieur ne peut les financer. « Il n’y a pas de budget pour des politiques muséales dans les universités », se désole Nathalie Clot ; Christine Bard rappelle que les universités aussi sont frappées par « l’austérité économique, avec une réduction de 30 % des budgets pour l’année 2024–2025 ». Signe du peu d’enthousiasme que le projet soulève du côté des institutions, le ministère de l’Éducation nationale a refusé de répondre à nos questions, tout comme celui de l’Enseignement supérieur qui nous a renvoyé vers celui de la Culture. Après des mois d’attente, ce dernier n’a finalement pas donné suite.

Le soutien institutionnel a failli se concrétiser : l’inscription du futur musée dans le plan interministériel pour l’égalité 2023–2027 a ravivé l’espoir de financements étatiques pour quelques années, mais l’instabilité politique depuis l’été 2024 n’a pas permis la mise en application des dispositions du plan. Une fois l’annonce de cette inscription passée, les ministères de la Culture, de l’Égalité et de l’Enseignement supérieur se renvoient la balle. « L’État n’a pas d’argent mais sait en trouver quand la volonté politique est là », conteste Nathalie Clot, évoquant les 234 millions d’euros alloués à la création de la Cité internationale de la langue française entre 2018 et 2023.

Avec des institutions qui offrent si peu de garanties, la faisabilité du musée dépend désormais de financements privés. Magali Lafourcade, qui s’attelle à en trouver depuis 2023, se rend à l’évidence : « Ce sont encore les vieux mâles blancs qui financent le monde. Les financeurs privés avec une approche humaniste sont peu nombreux et le mot “féminisme” fait peur. »

Les subventions de la Fondation des femmes (80 000 euros), des ministères de l’Égalité et de la Culture (50 000 euros chacun) restent insuffisantes. En février 2024, l’AFéMuse avait évalué les besoins financiers pour garantir l’ouverture du musée à 2,5 millions d’euros, assortis de 250 000 euros annuels. L’espoir d’obtenir un soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et du ministère de l’Éducation nationale ainsi que de la région Pays de la Loire s’amenuise dans le contexte politique actuel. En décembre 2024, Nathalie Clot se résignait : « [Avec les seuls financements d’amorçage], l’horizon 2027 n’est plus envisageable et les efforts se concentrent désormais uniquement sur l’exposition de préfiguration en 2025. »

Enlisement et questions sans réponses

Un autre élément remet en question la faisabilité du projet : sa localisation. Aucun budget n’est attribué à la communication sur ce sujet ; la directrice de la BU d’Angers s’interroge : « Qui viendra dans une bibliothèque universitaire au fin fond d’une zone d’urbanisation prioritaire, au bout d’une ligne de tramway, dans une ville de province de droite, loin de Paris ? »

Le projet de musée s’enlise et l’équipe se lasse. Au printemps 2024, l’association AFféMuse se réorganise. Le trésorier, Damien Hamard, quitte le projet pour se consacrer à ses fonctions de directeur adjoint de la BU d’Angers chargé du Centre d’archives des féminismes. Il évoque « des conflits d’intérêts » entre son engagement associatif et son emploi à l’université et « un rôle de relais qui s’est compliqué au fil des mois ». Magali Lafourcade, cofondatrice et présidente de l’association, a elle aussi quitté ses fonctions (5).

À la tête de ce projet depuis des années, Christine Bard fait l’objet de critiques. Plusieurs ancien·nes collaborateur·ices (qui n’ont pas souhaité que leurs noms soient mentionnés) critiquent sa « mainmise ». Comité opérationnel, comité dons et acquisitions, comité de pilotage, l’historienne s’est investie à tous les niveaux : « Ce musée compte beaucoup dans ma vie », admet l’historienne, qui précise qu’il s’agit d’une « initiative collective avec des gens très motivés ».

Les questions sans réponses se multiplient. L’université d’Angers doit-elle continuer à porter ce projet ? Un soutien étatique est-il possible ? Les équipes de l’AFéMuse et de l’université d’Angers attendent le bilan de l’exposition à l’été 2025. Nathalie Clot imagine désormais « une BU rénovée façon tiers-lieu, avec un bel espace central consacré à une exposition temporaire annuelle qui donnerait à voir les enjeux de l’histoire des luttes féministes au prisme des collections conservées par le Centre des archives du féminisme et par nos partenaires ».

Un beau projet, mais bien loin d’un musée national à la hauteur des luttes sociales féministes. Nathalie Clot se rassure : « J’espère que ce que nous arriverons à faire vivre, année après année, dans notre coin de BU, contribuera à nourrir la réflexion et les débats sur le projet scientifique et culturel d’un “vrai” musée d’ambition nationale. Dans tous les cas, nous aurons réfléchi et nous aurons fait prendre conscience du manque d’un tel musée en France. » •

vingt-cinq ans de promesses non tenues

2001

Première réunion de la future association La Cité des femmes, avec Christine Bard. Elle sera officiellement créée en janvier 2002.

2002

« Le musée d’histoire des femmes s’ouvrira prochainement à Paris » : le maire socialiste, Bertrand Delanoë, et sa première adjointe chargée de l’Égalité, Anne Hidalgo, annoncent le soutien de la Ville au projet, le 8 mars à l’occasion de Journée internationale des droits des femmes.

2004

La Cité des femmes est dissoute. Les historiennes militantes créent un musée d’histoire des femmes virtuel : Musea, hébergé

par l’université d’Angers.

2021

Le contrat de plan État-Région acte un financement de 9,8 millions d’euros pour la rénovation (2026–2027) de la bibliothèque universitaire d’Angers, où sera implanté le musée.

2022

Création, en octobre, de l’Association pour un musée des féminismes (AFéMuse), qui a pour objet d’accompagner

la création d’un musée des féminismes à Angers pour le printemps 2027.

2023

En février, AFéMuse acquiert la première pièce du futur musée, un tableau intitulé Mme Maria Vérone

à la tribune.

2023

Le 8 mars, Élisabeth Borne, Première ministre, ainsi qu’Isabelle Rome et Rima Abdul Malak, respectivement chargées de l’Égalité et de la Culture, inscrivent le projet de musée des féminismes dans le plan interministériel 2023–2027.

2025

L’historienne Ludivine Bantigny devrait présenter la première exposition

du musée : « Les femmes sont dans la rue », du 27 février au 22 juin, au sein

de la bibliothèque universitaire d’Angers.

NOTE DE LA RÉDACTION

À la suite de la publication dans La Déferlante no 17 (février 2025) de l’article « À quand un musée des féminismes en France ? », l’Association pour un musée des féminismes (AFéMuse) nous a écrit, considérant que cet article lui « portait préjudice ». Sa présidence – Julie Verlaine, Christine Bard et Lucile Devulder – regrette que l’historienne Julie Verlaine, qui copréside l’association depuis 2022, ne soit pas citée. L’article ne mentionne pas non plus le soutien de la Fondation de France à hauteur de 100 000 euros. Selon l’AFéMuse, il n’y a pas de mise à l’écart ou de refus de partenariat avec la bibliothèque Marguerite-Durand. Elles précisent également que les tableaux acquis par financement participatif seront « montrés au public lors de conférences autour de ces oeuvres, dès cette année, dans différents musées ». Enfin, Christine Bard nous signale son désaccord avec la phrase que lui attribue Nathalie Clot (« Il faut faire un musée, sinon d’autres le feront avant nous »), et nous écrit : « Ma motivation est de contribuer à la création d’un musée, ces “autres” évoqués dans cette phrase n’existent pas. Je suis blessée qu’une motivation aussi bête et inconsistante me soit ainsi prêtée. » Par ailleurs, Nicole Fernández Ferrer, coprésidente du centre Simone-de-Beauvoir, nous a signalé qu’il était « faux » de considérer que ce centre des archives audiovisuelles avait été négligé, étant elle-même membre du conseil scientifique de l’AFéMuse. Elle nous précise d’autre part que le centre présente quatre films et vidéos de son fonds lors de la première exposition « Les femmes sont dans la rue ».

(1) Lire Emmanuelle Josse et Hanneli Victoire, « Études de genre : le féminisme dans les amphis », La Déferlante no 9, février 2023).

(2) Cet arrêt de 1973 stipulait que le droit au respect de la vie privée, garanti par la Constitution américaine, s’appliquait à l’avortement, accordant ainsi aux femmes le droit d’avorter dans tout le pays. En juin 2022, la Cour suprême états- unienne a annulé cet arrêt, laissant chaque État libre d’interdire l’IVG.

(3) Magali Lafourcade, « Un musée des conquêtes féministes légitimerait la place des femmes dans tous les champs des arts et de la connaissance », Le Monde, 10 mai 2022.

(4) La bibliothèque Marguerite-Durand a été ouverte en 1931 par la Ville de Paris, après un don des collections constituées par la journaliste et militante du même nom. La fondatrice du journal féministe La Fronde entendait ainsi créer la première bibliothèque officielle de documentation féministe.

(5) Contactée, elle n’a pas souhaité répondre à nos questions sur les raisons de son départ.