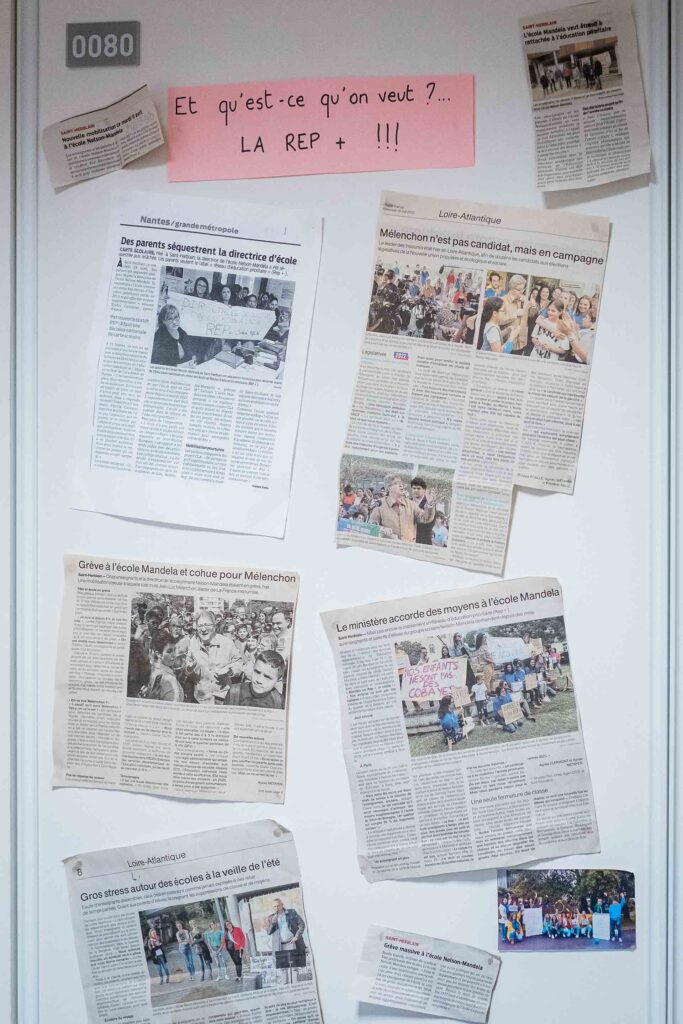

Un mur couvert de photos et de coupures de presse : la décoration colorée de la salle de pause de l’école Nelson-Mandela raconte les mobilisations qui ont pu souder son équipe ces derniers temps. Le groupe scolaire implanté à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) jouxte le Sillon de Bretagne, un des quartiers les plus pauvres de France.

« Ici, on vit le quotidien d’une école de quartier populaire, où la situation économique s’est dégradée », décrit Julie *, enseignante en CM1-CM2 et militante à SUD éducation. « Il faut prévoir des kits pour les enfants qui ne peuvent pas acheter de matériel, un coin calme pour ceux qui arrivent très fatigués. Beaucoup ne mangent pas le matin. » Une réalité vécue par une large partie de la profession, qui doit assumer, en plus des missions d’enseignements, un ensemble de tâches qui relèvent du travail du care1. Des compétences sous-estimées et peu prises en compte, dans un contexte de féminisation accrue de la profession : entre 1955 et 2021, le taux de femmes dans l’enseignement primaire est passé de 65,3 % à 83,9 %2.

Depuis 2022, l’équipe enseignante de Nelson-Mandela, épaulée par des parents d’élèves, multiplie les actions pour que l’école réintègre le réseau d’éducation prioritaire REP+3, gage d’augmentation des moyens et de baisse des effectifs – elle en était sortie à l’occasion de son déménagement en 2015, alors que son indice de position sociale (IPS)4 est aussi bas que celui des écoles du réseau de l’académie. « Beaucoup de parents inscrivent leurs enfants à l’école privée à partir du CP. Les seules familles de classes moyennes qui restent le font par engagement », analyse Julie.

Les parents en soutien

Ces dernières années, la région des Pays de la Loire a été à l’avant-garde de plusieurs mobilisations nationales pour lutter contre la logique de tri social portée par la réforme du « choc des savoirs », un ensemble de mesures censées relever le niveau des élèves des écoles élémentaires et des collèges, impulsées en 2023 par Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Ces mobilisations dénonçaient aussi le manque de moyens alloués à l’accueil d’enfants à besoins spécifiques. Car à Nelson-Mandela, comme dans d’autres écoles de Nantes et ses alentours, une petite dizaine d’enfants en situation de handicap sont scolarisé·es, alors que plusieurs postes d’accompagnant·e d’élèves en situation de handicap (AESH) restent vacants. « Il y a aussi les enfants qui sont en attente d’une place en IME [institut médico-éducatif, une structure destinée aux enfants et adolescent·es en situation de handicap mental]. Certains cumulent leurs difficultés avec la barrière de la langue », explique Basile, enseignant en CP.

Devant le groupe scolaire Stéphane-Hessel, une autre école de Saint-Herblain, dans le vent froid d’un matin de janvier, Alexandra et son ancien collègue Clément Brochard se souviennent de la lutte menée ici il y a trois ans. « On s’est rendu compte qu’on manquait tous de moyens humains et éducatifs. Plusieurs enseignants avaient des difficultés à gérer seuls ces situations. » Le 7 décembre 2021, elles et ils organisent une journée de grève. Sept écoles sont fermées – un événement dans la commune. « Comme l’action partait du terrain, de ce qu’on vivait au quotidien, les gens étaient plus déterminés », raconte Alexandra. La mobilisation fait tache d’huile. Le 13 janvier 2022, une grève nationale rassemble près de 5 000 manifestant·es à Nantes. Deux jours plus tard, des parents aident à bloquer symboliquement l’école. À la fin du mois de mars, après plusieurs jours de fermeture, l’équipe obtient une place dans une structure spécialisée pour un élève et l’arrivée de deux AESH dans l’établissement.

« D’une école à l’autre, les luttes ont un poids inégal parce qu’elles reposent beaucoup sur la mobilisation des parents. »

Ingrid, enseignante

Dans l’école où travaille Juliette, le soutien des parents d’élèves a aussi été déterminant. En 2023, les enseignant·es les invitent à une réunion d’urgence. « On a voulu être transparents : “On n’y arrive pas, on a besoin de votre aide.” Ils ont porté le combat avec nous », se souvient-elle. En janvier 2024, une centaine de parents et des personnels périscolaires se rassemblent devant le bâtiment. L’école obtient une dizaine d’heures d’AESH supplémentaires. Insuffisant, mais assez pour souffler jusqu’à la fin de l’année.

Ces actions sont nourries par la base militante, importante dans l’agglomération, et le solide tissu de solidarités locales. Mais d’une école à l’autre, « les luttes ont un poids inégal parce qu’elles reposent beaucoup sur la mobilisation des parents, analyse Ingrid, enseignante en maternelle. Le rectorat va concéder de petites améliorations seulement quand ils mettent la pression. Cela donne l’impression que l’Éducation nationale se moque des conditions de travail des personnels. » Un constat amer que partage Julie : « L’administration met des pansements sur des situations de grande souffrance. Les réponses sont souvent en grand décalage face à la violence des situations. »

Un idéal sans moyens

En France, depuis 2006, le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisé·es en milieu dit ordinaire a triplé : aujourd’hui, ils et elles sont 519 0005 et représentent 3,3 % des élèves. Environ 60 % seulement bénéficient d’une AESH – et certain·es uniquement pour quelques heures par semaine. Si, en vingt ans, deux lois6 ont cherché à renforcer leur inclusion dans les écoles classiques, le bilan est plus que mitigé. En cause notamment, l’absence de suivi de cette politique publique. En 2024, la Cour des comptes relève : « Il n’y a pas d’indicateurs robustes en matière d’inclusion scolaire. »

Autre problème : les difficultés de recrutement des AESH. Aujourd’hui, la grande majorité des contrats correspondent à 60 % d’un temps plein – pour un salaire d’environ 800 euros par mois. Le métier est précaire, les conditions de travail difficiles. « On est les “premières de corvées” : 94 % de femmes, beaucoup de mères célibataires », analyse Maïwenn, AESH en Loire-Atlantique depuis neuf ans. Dans le département, elles sont près de 2 200 à se répartir des emplois du temps morcelés et changeants.

Faute d’accompagnement à l’école et de place en établissements adaptés, de nombreux enfants sont déscolarisé·es – et souvent gardé·es à la maison par des mères contraintes d’arrêter le travail. La problématique n’est pas seulement locale : en 2023, une enquête de la Drees7 constate que les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) « vivent plus souvent en famille monoparentale et leurs parents ont une situation moins favorable sur le marché du travail ». Dans 93 % des cas, le parent qui a la charge de l’enfant est leur mère.

Jugé positif par tous·tes les enseignant·es rencontré·es, l’objectif d’inclusion s’ajoute néanmoins à la liste des attentes qui s’empilent sur leurs épaules au rythme effréné des réformes. « Cinq ministres se sont succédé en un an… Au quotidien, on reçoit des ordres et des contrordres permanents », résume Julien, directeur d’école maternelle dans la région. En 2024, la Cour des comptes s’est inquiétée des risques psychosociaux liés à la mise en place du principe d’inclusion sans les moyens humains correspondants : « Le manque de formation, et parfois l’absence d’informations précises […], peut conduire à une augmentation de la charge mentale et du sentiment de mal-être. »

L’année précédente, des sociologues décrivaient, dans un ouvrage collectif sur la profession (voir note 2), « des contraintes institutionnelles croissantes » pesant sur l’enseignement en primaire ces quinze dernières années. Pour les chercheur·euses, les dernières réformes ont généré, en plus de nouvelles tâches administratives, un « bouleversement des pratiques professionnelles » et des « injonctions à l’innovation pédagogique » qui augmentent la charge de travail. Une expérience vécue par Romain*, enseignant à Saint-Herblain : « Le travail de préparation s’est multiplié pour s’adapter à chacun. On est obligés de faire des choix, de prioriser. Alors on a tout le temps l’impression qu’on ne fait pas bien notre travail. »

Les suppressions de classes régulières (justifiées selon le ministère par la baisse de la démographie) et les absences non remplacées8 alourdissent encore la charge de travail. Au quotidien, la plupart des professeur·es des écoles doivent composer avec le stress chronique lié à la gestion de classes surchargées et sous tension. Pour les enfants à besoins spécifiques, « c’est parfois trop compliqué de supporter le bruit d’une classe toute la journée. D’autres ne supportent pas qu’on les touche. Ils ont pourtant le droit d’être accueillis comme les autres, avec les moyens nécessaires », illustre Alexandra.

Rôle social invisibilisé

Depuis la mi-décembre 2024, les représentantes et représentants syndicaux du département ont reçu plusieurs centaines de signalements sur des situations qui abîment la santé des professionnel·les. « On nous parle de violences physiques et verbales, de troubles du sommeil, de situations d’épuisement… C’est exponentiel depuis quelques rentrées », s’inquiète Annabel Cattoni, cosecrétaire départementale du FSU-SNUipp, le syndicat majoritaire au sein de la profession. Plusieurs enseignantes interrogées rapportent des situations où, faute de moyens, la sécurité des personnels et des enfants est mise à mal. Beaucoup font face à une perte de sens, un sentiment d’échec. Car, à moyens constants, impossible d’adapter sa pédagogie à chaque enfant. « On se sent responsable d’une violence institutionnelle », décrit Anaïs Frou, enseignante dans une école élémentaire REP+ à Nantes. Une de ses élèves est victime de violences sexuelles : « Elle n’ose pas aller aux toilettes seule. Elle n’est pas en condition pour apprendre. Ma priorité, c’est qu’elle se sente en sécurité dans ma classe. »

Certes, les conditions de travail varient d’une école à l’autre, mais les difficultés se trouvent toujours redoublées dans les territoires en grande précarité sociale. « C’est compliqué de dire à des enfants de faire leurs devoirs quand leurs besoins essentiels ne sont pas pris en charge. Parfois, on doit arbitrer entre la préparation d’un cours de grammaire ou la rédaction de dossiers pour les professionnels de santé et les assistantes sociales. On n’avance pas dans nos pratiques didactiques parce que l’urgence est ailleurs », explique Anaïs Frou.

Corinne Maquignon, enseignante en CM1 à Nantes, accueille dans sa classe cinq enfants porteurs de handicap, dont un qui souffre d’un trouble autistique. « Je sais apprendre à lire, mais je ne suis pas formée pour m’occuper de lui. On n’est plus dans le pédagogique. J’aime toujours mon métier, mais avant les vacances j’étais tellement fatiguée que je me suis mise à pleurer devant mes élèves. Même les jeunes collègues sont épuisées. » Élue et militante à SUD éducation, Juliette défend en instance départementale le recours au temps partiel. « Ce serait un moyen de prendre soin des personnels en souffrance, afin qu’ils ne craquent pas. Certain·es ont peur tout l’été avant la rentrée. »

« On se sent responsable d’une violence institutionnelle. »

Anaïs Frou, enseignante

En 2008, Xavier Darcos, alors ministre de l’Éducation nationale, s’agaçait, en parlant des enseignant·es de maternelle, de « concours à bac + 5 [pour] des personnes dont la fonction va être essentiellement de faire faire des siestes à des enfants ou de leur changer les couches. » Une sortie qui trahissait une « confusion persistante entre le travail domestique et une profession qui demande des qualifications. Mais aussi d’une condescendance pour un métier construit comme “féminin” et dévalorisé », décrypte la sociologue Marlaine Cacouault. Aujourd’hui encore, des discours témoignent de l’héritage d’un double standard dans les représentations : pendant longtemps, le travail des institutrices était considéré comme le prolongement de l’éducation de leurs enfants, quand les instituteurs, souvent impliqués dans la vie politique locale, étaient glorifiés en tant que « hussards noirs de la République », selon l’image célèbre de l’écrivain Charles Péguy.

Malgré leur engagement sur le terrain, leur rôle social et l’ampleur de leurs missions sont invisibilisés. « Il m’arrive de rester une heure en rendez-vous avec des parents éloigné·es de l’école pour discuter, les rassurer », raconte Solène Sauvaget. Lorsqu’elle parle de son métier, Maïwenn évoque même « un côté sacrificiel » : « On se dit que si on fait grève ou qu’on est malade, l’enfant ne sera pas accompagné. » Pour les AESH comme pour les enseignant·es, le sentiment de culpabilité et les dysfonctionnements structurels empêchent parfois de prendre un arrêt de travail : « On sait que nos collègues vont récupérer nos élèves, que ça va être plus dur pour eux », souffle Corinne Maquignon. En dépit des dysfonctionnements structurels qui abîment ses fonctionnaires et contractuel·les, le château de cartes de l’école publique ne s’effondre pas encore. « Comme dans d’autres métiers, peut-être que le système tient parce que les femmes tiennent, malgré tout », s’interroge Julie.

*Les personnes désignées par leur prénom n’ont pas souhaité que leur nom de famille soit mentionné.

*Le prénom a été modifié.

- Le travail du care (« soin » en anglais) désigne les activités, essentiellement prises en charge par les femmes, dans lesquelles le souci des autres est central. Lire notre glossaire ci-dessous. ↩︎

- Voir l’ouvrage collectif Professeur·e·s des écoles, sociologie d’une profession dans la tourmente, L’Harmattan, 2023. ↩︎

- Dans les établissements REP (Réseau d’éducation prioritaire) et REP+, les enseignant·es bénéficient de conditions professionnelles particulières (effectifs de classes réduits, heures de formation supplémentaires…) afin de corriger l’impact des inégalités sociales sur le niveau scolaire. ↩︎

- Cet indicateur calculé par l’Éducation nationale traduit la situation socio-économique des familles des enfants accueilli·es dans un établissement scolaire. ↩︎

- Table ronde du Sénat « Quel bilan pour l’école inclusive ? » du 15 janvier 2025, consultable en ligne sur le site du Sénat. ↩︎

- La loi du 11 février 2005 pose les jalons d’une politique globale d’égalité des droits pour les personnes handicapées. Celle du 8 juillet 2013 est une loi d’orientation de l’école, et introduit dans le Code de l’éducation la notion d’école inclusive. ↩︎

- « Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants handicapés : les parents en première ligne », enquête de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 2023, consultable en ligne. ↩︎

- Du 20 au 24 janvier 2025, une enquête locale menée par SUD éducation sur la base des témoignages de 70 écoles a recensé 242 jours de classes manquants, faute de remplacements. ↩︎