Un premier long métrage qui fait l’ouverture à Cannes : c’est inédit dans l’histoire du festival. Comment as-tu pris la nouvelle ?

C’était déjà complètement inattendu d’être sélectionnée, mais là, ça prend une autre dimension ! C’est l’occasion de rappeler que c’est un premier film, réalisé en toute humilité, avec ses défauts potentiels. Et je trouve ça « frais » d’ouvrir ainsi un festival qui voit souvent revenir les mêmes grosses pointures. J’y vois un message positif sur le côté vivant d’un cinéma qui se renouvelle.

Ce film est une adaptation de ton court métrage, mais les rôles de Bastien Bouillon et Juliette Armanet sont inversés : cette fois, le personnage principal est une femme. Pourquoi ?

Ce qui est flippant, c’est qu’au moment d’écrire le rôle principal du court métrage, mon coscénariste Dimitri Lucas et moi avons spontanément écrit un rôle d’homme, par habitude. Et quand on m’a demandé pourquoi, ça m’a sciée, car je n’avais pas intellectualisé ce choix, alors même qu’en tant que femme je suis concernée et sensibilisée à ces enjeux de genre ! Donc je me suis dit que si j’avais un jour la chance d’en faire un long métrage, j’inverserais les rôles.

C’est aussi un choix qui a été guidé par d’autres femmes. J’ai un souvenir très marquant du discours de Julia Ducournau lorsqu’elle a reçu la Palme d’or à Cannes, en 2021, pour Titane. À ce moment-là, elle est seulement la deuxième femme à remporter ce prix [Justine Triet l’a depuis obtenue pour Anatomie d’une chute en 2023], mais de plus en plus de réalisatrices, des femmes dont on sait citer le nom, commencent à avoir du succès en France et à incarner des modèles. En référence à son héroïne mutante, elle remercie le jury d’avoir « laiss[é] entrer les monstres » dans le cinéma, c’est-à-dire les gens considérés comme hors normes. Donc c’est plus large que la seule représentation des femmes. Son discours a ouvert quelque chose en moi, je l’ai ressenti physiquement : j’ai réalisé qu’il y avait encore tellement de verrous et qu’elle était en train d’en faire sauter plusieurs.

Ton court métrage comme ton long interrogent le désir (ou le non-désir) d’enfant, la grossesse. Pourquoi ces sujets particulièrement ?

J’ai beau avoir déjà deux enfants, la question de la parentalité me travaille toujours. Et j’estime qu’on ne peut pas raconter l’histoire d’une femme de 40 ans aujourd’hui sans évoquer la maternité, parce que c’est une question qui nous est posée par la société – posée dès qu’on fait couple, posée dès qu’on atteint 40 ans… Pour autant, quand je me suis mise à l’écriture, je ne savais pas très bien ce que j’allais raconter de mon héroïne. Est-ce qu’elle a des enfants ou pas ? Est-ce qu’elle en veut ? Si oui, est-ce qu’elle va en faire ? La seule trajectoire qui me soit apparue comme possible, c’est que, peu importe la réponse, il fallait montrer une femme qui sait ce qu’elle veut et pour qui la difficulté, c’est en réalité de se faire entendre.

Il me semble qu’un des enjeux centraux du combat féministe, ce n’est pas qu’on soit indécises, c’est plutôt qu’il faut nous laisser parler, nous écouter et accueillir notre parole avec bienveillance. Tout cela suppose qu’on ait soi-même réussi à faire taire les petites voix intérieures qui viennent de notre éducation, de la société… Il faut en finir avec cette idée que le désir d’enfant est la norme et qu’on a toutes envie d’en avoir. Cela dit, je ne m’attendais pas à ce que cet aspect du scénario soulève autant d’interrogations au moment de trouver des financements et des partenaires…

C’est-à-dire ?

C’est-à-dire qu’il n’y a pas de problème à poser la question, mais que certaines réponses sont plus acceptables que d’autres ! On nous a aussi dit qu’on ne comprenait pas le choix de Cécile, le personnage joué par Juliette Armanet, qu’il fallait davantage le justifier…

« J’avais très peur de mettre en scène le contraire de ce que je pense. »

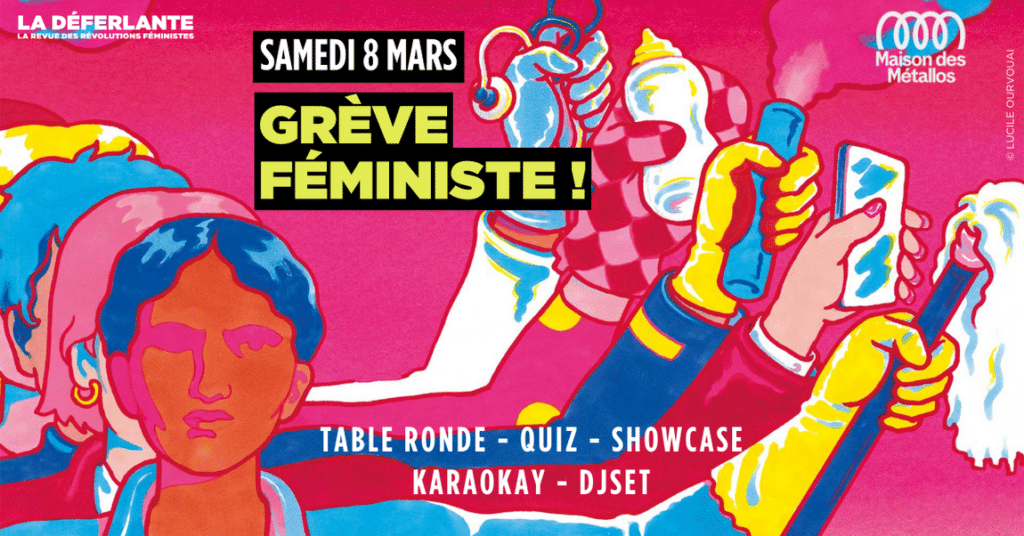

Tu travailles depuis bientôt cinq ans comme directrice artistique de La Déferlante, est-ce que cela a influencé ton travail de cinéaste ?

Cet engagement auprès de La Déferlante est fondamental, dans ma vie comme dans mon travail et a nourri l’écriture de mes films. Mais j’avais aussi très peur de mettre en scène le contraire de ce que je pense… Parce que c’est tellement compliqué d’exprimer les choses de la bonne façon et, au cinéma, on s’expose à voir ses choix interprétés de mille manières. Mes relations de travail respectueuses avec les fondatrices de La Déferlante ont aussi inspiré ma façon de constituer et de gérer une équipe, de parler aux gens sur le tournage…

Il y a des articles ou des interviews qui t’ont particulièrement marquée ?

Au moment de l’écriture du film, je me suis replongée dans le numéro « Réinventer la famille » – avec qui, comment, pourquoi… Ça m’a beaucoup nourrie. La Déferlante est une revue qui pose des questions, qui ouvre la discussion, mais qui ne prétend pas apporter de réponses définitives. Et c’était important pour moi de garder ça en tête en écrivant le film, pour me décomplexer sur la manière dont le public pourrait juger les décisions des personnages.

Tu as parlé de la « fraîcheur » que le choix d’un premier film pouvait apporter en ouverture de Cannes. C’est aussi très « frais » de voir mises en valeur des références musicales issues de la culture populaire des années 1990–2000 : Femme Like U (K. Maro), Tu m’oublieras (Larusso), Pour que tu m’aimes encore (Céline Dion)… Pourquoi ce choix ?

La culture dite « populaire » est souvent absente du cinéma français ou mise en comparaison avec des références plus « intellectuelles » qui auraient plus de valeur. Mais cette culture, quand on n’a pas grandi dans un milieu bourgeois, c’est notre langage. Ce sont les chansons grâce auxquelles on partage des souvenirs communs, qu’on écoute aux anniversaires, pendant les trajets en voiture, en vacances ou pour digérer des peines… Faire entrer tout ça dans un objet de cinéma, je trouve ça assez émouvant. J’ai aussi voulu que l’héroïne du film soit une ancienne candidate de « Top Chef ». Ça rappelle, si besoin, que la culture populaire est ultra légitime, utile et qu’il ne faut pas la laisser sur le côté.

En France, les films musicaux attirent un public plutôt féminin, mais sont quasi tous réalisés par des hommes : Alain Resnais, Jacques Demy, Christophe Honoré, François Ozon, Leos Carax, Jacques Audiard…

C’est vrai ? Je n’en avais pas du tout conscience ! J’imagine que plein de femmes ont envie d’en faire, mais peut-être que pour elles, c’est déjà tellement balèze de se faire une place dans le cinéma qu’elles évitent de proposer des films qui pourraient ne pas être pris au sérieux ou les enfermer dans une case. Heureusement que je n’y ai pas pensé avant d’écrire ce film, parce que, si ça se trouve, je ne l’aurais jamais fait !