« J’ai rencontré un homme et je suis tombée amoureuse. » Le récit de Lamia* commence comme une banale histoire d’amour. Assise à une table dans les locaux de 100 % Mamans, une association tangéroise qui assiste les mères célibataires, la trentenaire raconte comment son existence a basculé.

Elle a posé son sac à main bariolé devant elle et remonte ses larges lunettes de soleil noires sur ses cheveux blonds, qu’elle porte en chignon. « Nous nous sommes fréquentés pendant plusieurs mois. Nous sortions nous balader, nous allions au café. Après six mois, nous avons passé la nuit ensemble pour la première fois. »

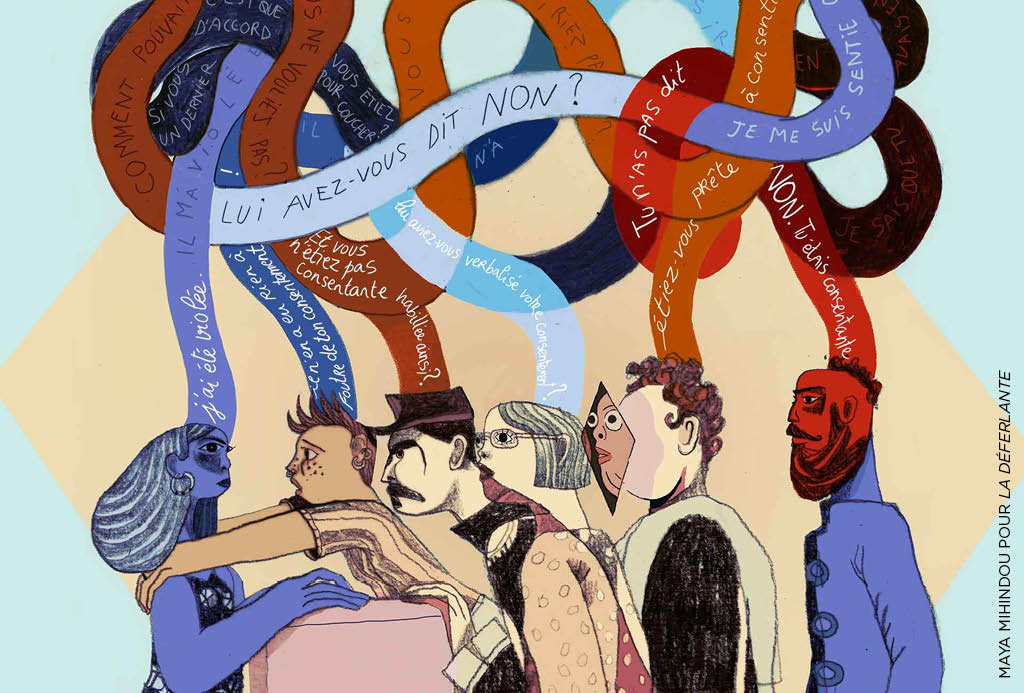

Au Maroc, la prohibition des rapports sexuels entre personnes non mariées modèle le regard de la société sur les couples, et façonne les relations entre les hommes et les femmes. L’article 490 du Code pénal est particulièrement répressif : il prévoit que soient « punies de l’emprisonnement d’un mois à un an toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ». D’après l’ONG Mobilising for Rights Associates, les femmes peuvent être poursuivies sur dénonciation d’un·e tiers, ou lorsqu’elles accouchent, ou même lorsqu’elles portent plainte pour viol sans pouvoir le prouver (1).

La violence vécue par les mères non mariées

Porté·es par l’insouciante légèreté du sentiment amoureux, Lamia et son compagnon ont à nouveau des rapports sexuels. Quelque temps plus tard, la jeune femme tombe enceinte. N’utilisant pas de contraception, elle avait envisagé cette possibilité, sans vraiment y croire. Son compagnon lui parlait de mariage : qu’avait-elle à craindre ? Lorsqu’elle lui apprend la nouvelle, elle est immédiatement apaisée par sa réaction : « Il m’a dit que tout irait bien. J’ai pensé qu’il allait me soutenir, j’étais rassurée, je me suis dit qu’on allait enfin se marier, comme il me le promettait. » Mais dès le lendemain, il se rétracte, raconte-t-elle, et lui demande d’avorter. La procédure est interdite au Maroc, sauf en cas de danger pour la santé de la mère. Mais dans ce pays comme ailleurs, cela n’empêche pas les femmes de recourir à l’IVG. Bien qu’il n’existe pas de données officielles accessibles dans le royaume, les associations estiment le nombre annuel d’avortements à plusieurs centaines de milliers.

Lamia se procure des pilules abortives, et le succès de l’opération est confirmé par des infirmières à l’hôpital. Pourtant, le mois suivant, un test sanguin révèle une grossesse. La jeune femme portait des jumeaux, l’un des embryons a survécu. « Je ne voulais pas garder cet enfant. J’avais réussi à économiser et à demander de l’argent autour de moi pour avorter à quatre mois », confie Lamia, qui sait l’opprobre qui s’abat sur les mères célibataires. Sur le conseil d’une amie, elle appelle finalement sa mère, qui la convainc de garder l’enfant. « J’avais peur de sa réaction ; elle m’a soutenue psychologiquement, mais elle n’avait pas les moyens de m’aider financièrement. » Les choix de Lamia sont en contradiction avec les interdits de son pays. Le choix d’avorter d’abord, puis celui de poursuivre sa grossesse hors mariage. Ils vont avoir un retentissement majeur sur son existence.

À partir de là, chacun de ses mouvements est dicté par le regard puissant et moralisateur de la société. Garder son travail est inenvisageable, car « tout le monde allait finir par le savoir » ; sa tante, avec qui elle vit à Kénitra, une grande ville à 50 kilomètres de Rabat, lui intime de partir. Elle déménage chez une amie ; la propriétaire apprend qu’elle est enceinte ; pour la deuxième fois, elle doit faire ses valises. Elle se rend alors à Marrakech pour trouver un nouvel emploi, et un nouveau logement. Mais son employeur a vent de sa situation et exige son départ. « J’ai souvent dû choisir entre manger et acheter des médicaments », souffle Lamia.

Son quotidien est caractéristique de la violence vécue par les mères non mariées au Maroc. Dans une étude-diagnostic menée sur les discriminations subies par les mères célibataires pour l’association 100 % Mamans (2), le sociologue Khalid Lahsika et la doctorante Imane Louati l’expliquent par la « symbolique » de la maternité hors mariage, qui remettrait en cause « le système de domination masculine ». La conséquence ? « Les mères célibataires constituent la catégorie de femmes […] la plus exposée à la marginalisation, aux violences personnelles et institutionnelles et aux risques de la mise hors société. La vulnérabilité de ces jeunes femmes et de leurs enfants est généralement totale », concluent les chercheur·euses.

Cette pression est insupportable pour un grand nombre de femmes dont certaines, si elles n’ont pas pu recourir à l’avortement, finissent par abandonner leurs enfants, parfois dans des conditions catastrophiques. Dans l’étude, Khalid Lahsika souligne le « manque de structures étatiques de prise en charge […], ce qui incarne une volonté officielle et sociale de l’invisibilité et de l’exclusion de ces mères sous des prétextes tantôt religieux, tantôt moraux ou sociétaux ».

Un moment de la formation coiffure. Crédit : Milla Morisson / Hans Lucas pour La Déferlante.

500 000 enfants né·es de mères célibataires

Dans sa quête de travail et de survie, Lamia poursuit son périple à travers le Maroc, en bus et taxis collectifs. Après 600 kilomètres éreintants, elle se retrouve cette fois à Tétouan, où, enceinte de six mois, elle perd tout espoir. « Tout mon argent avait servi à payer le loyer à Marrakech et le transport jusqu’à Tétouan. » Seule dans la ville blanche de la vallée du Rif, elle n’a plus d’idées, plus de solutions. Mais la chance tourne.

Elle fait la connaissance d’une femme qui l’accueille chez elle, et un contact lui envoie le numéro de l’association 100 % Mamans, à Tanger, à une heure de route de là. C’est ainsi qu’enfin, épuisée, elle y trouve refuge. Dans les faubourgs de la ville du détroit de Gibraltar, on accède au bâtiment de l’association directement depuis la rue. Il sert à l’accueil, à l’hébergement et aux ateliers d’insertion professionnelle. Un peu plus loin, dans les étages d’un autre immeuble, un appartement aménagé regroupe des conseillères juridiques et des assistantes sociales, ainsi qu’un petit studio de radio, pour enregistrer les récits des parcours des mères célibataires. L’association propose aussi un accompagnement médical et psychologique. Elle produit enfin du contenu sociologique et s’engage dans des activités de plaidoyer pour faire changer les lois et les mentalités du pays.

À 300 kilomètres plus au sud, à Casablanca, l’Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse (Insaf) poursuit depuis plus de vingt ans le même objectif que 100 % Mamans. L’association a fait grand bruit, en 2010, avec la publication d’une étude (3) dans laquelle elle révélait l’ampleur des grossesses hors mariage : cette année-là, « 7,19 % des enfants âgés de moins d’un an [étaient] nés de mères célibataires ». Entre 2003 et 2009, « sur les 4 605 000 naissances, plus de 500 000 [étaient] issues de “mères célibataires”, soit près de 11 %. » Dans un quartier populaire de la ville, l’Insaf aussi accueille et loge les mères ou futures mères.

Dans les étages, des chambres (une quinzaine de lits au total), un espace de garde pour les enfants, un autre pour la restauration. Dans une salle du sous-sol, un petit groupe de femmes en blouse bleue s’affairent autour d’une de leurs camarades. « Désolée, on n’a pas trop le temps de discuter », lance la formatrice. L’atelier esthétique et coiffure bat son plein. À l’Insaf, la formation professionnelle est jugée indispensable à la future indépendance des mères. Des ateliers de cuisine ou de couture sont aussi proposés.

C’est ce dernier qu’a choisi Hanane, 40 ans. Un foulard noir très léger encercle le visage de la Casablancaise, et laisse entrevoir ses cheveux. Dans un français parfait, cette mère de trois enfants raconte son parcours : « J’avais commencé des études de littérature française. J’adorais ça. Je me souviens de la lecture du roman Le Rouge et le Noir. » Elle a grandi dans un milieu pauvre, entre un père tantôt absent, tantôt violent, et une mère femme de ménage – « le métier pour toutes les mères qui n’en ont pas », commente Hanane, qui elle-même a commencé à travailler comme employée de maison « surtout pendant les vacances scolaires », dès l’âge de 9 ans, pour aider sa famille.

« Avant d’arriver ici, je voyais les choses en noir. J’étais perdue. Tout ce que je savais, c’était que j’avais trois enfants, pas de travail, pas d’argent, rien à manger », se remémore-t-elle. La quadragénaire estime, encore aujourd’hui, que tout est sa faute. Elle a trois enfants du même père et dit ne pas comprendre pourquoi elle a fait autant de « mauvais choix », mais l’accompagnement à l’Insaf lui a redonné confiance en elle : « Ici, je considère toutes les filles comme des sœurs, on a le même problème, la même souffrance. Depuis que je viens ici, ma façon de voir les choses a changé, raconte-t-elle en souriant. J’ai commencé à me dire “je peux”. » Fatimzahra*, une jeune femme de 19 ans, hébergée avec sa fille de 7 mois, raconte le même soulagement d’être enfin soutenue : « Cela a ouvert beaucoup de portes pour améliorer ma vie et celle de ma fille », dit-elle les yeux humides.

En formation d’esthéticiennes, des mères célibataires s’entraînent à se masser les mains entre elles. Crédit : Milla Morisson / Hans Lucas pour La Déferlante.

Les pères échappent à la stigmatisation

À Tanger, Lamia a donné naissance au petit Adam en septembre 2023. Au moment de notre rencontre, peu après, elle va bien, cherche du travail avec l’aide de 100 % Mamans, et s’occupe de son enfant, « sa priorité ». Pour lui, elle rêve d’un quotidien confortable, « en paix ». Combien de fois aura-t-elle dû changer de vie, trouver de quoi survivre, se loger, avec pas ou peu de soutien ? Il en va de même pour Hanane, qui, à Casablanca, se reconstruit et s’autorise à rêver de son propre atelier de couture : « Pourquoi pas ? Toutes les grandes choses commencent avec une idée. Maintenant, j’ai tracé un chemin, j’ai un plan et je suis fière. Quand je vois mes enfants grandir, ça me donne de l’espoir. »

Comme la plupart des femmes rencontrées lors de ce reportage, celles qui donnent naissance à des enfants hors mariage « évoluent majoritairement dans des contextes familiaux marqués par une grande vulnérabilité socio-économique », précise l’étude de Khalid Lahsika et Imane Laouti. Elles sont généralement déscolarisées avant la fin du collège. Le sociologue note toutefois « l’émergence d’une nouvelle catégorie [de femmes], celle des mères célibataires avec un niveau universitaire ». C’est le cas de Hanane, pour qui le principal problème reste l’argent. « Si tu as les moyens, tu peux tout résoudre. Moi, quand mon fils fait une crise d’asthme, je n’ai même pas les moyens de l’amener à l’hôpital, je dois faire du stop pour y aller à 3 heures du matin. »

À la précarité économique s’ajoute pour ces femmes un jugement « sans appel » de la société, et leur exclusion « sans possibilité de révision », pointe l’étude Lahsika-Laouti, qui relève que cette stigmatisation « épargne totalement les hommes et concentre sa culpabilisation sur les femmes ».

« Aujourd’hui, on parle des mères célibataires, on leur donne la parole. Il y a beaucoup à faire, mais c’est une société conservatrice en métamorphose. »

Amina Khalid, secrétaire générale de l’Insaf

Malgré la persistance de ces obstacles, Amina Khalid, secrétaire générale de l’Insaf et militante pour les droits des femmes depuis quarante ans, tient à souligner l’évolution positive des mentalités et, avec elle, l’application de la loi. « Avant, les femmes étaient emprisonnées six mois, parfois un an. Aujourd’hui, cela n’arrive presque plus. Avant, on niait leur existence. Aujourd’hui, on parle d’elles, on leur donne la parole. Il y a beaucoup à faire, mais c’est une société conservatrice en métamorphose. Les jeunes ne vivent plus de la même façon. Simplement, ils vivent cachés parce qu’ils ont peur du regard des autres. »

D’après Ghizlane Mamouni, avocate et présidente de l’association féministe Kif Mama Kif Baba, les mouvements de la société civile, en particulier le travail des militant·es et des associations, ont en effet permis un « travail de déconstruction bénéfique » des stéréotypes. Elle insiste de son côté sur les « résistances juridiques » : « Ces femmes et ces enfants-là sont déjà exposé·es à beaucoup de discriminations et de violence sociale. Elles et eux subissent insultes, humiliations et à cela on ajoute une violence suprême, celle de la loi. »

Faire avec l’ensemble des Marocain·es

À l’automne 2023, les autorités marocaines ont annoncé une réforme de la Moudawana, le droit de la famille. Rendra-t-elle la vie plus facile à ces milliers de femmes et d’enfants ? « Quand on milite, on a toujours de l’espoir. Il faut être battante pour que ce pays évolue », répond Amina Khalid.

Pour l’heure, le gouvernement ne donne aucune indication sur la nature de la réforme à venir. L’Insaf, comme 100 % Mamans, Kif Mama Kif Baba, et des dizaines d’autres organisations ont été auditionnées.

La revendication d’un statut pour les enfants nés hors mariage fait l’unanimité du côté des associations. Car le droit fait aujourd’hui une distinction entre filiations légitime et illégitime : les enfants né·es hors mariage n’ont aucun droit vis-à-vis de leur père, puisqu’on les considère comme n’ayant aucun lien légal. « Même si une mère arrive à établir qui est le père, cette personne n’a aucune obligation à l’égard de l’enfant, pas même de verser une pension », précise Ghizlane Mamouni. C’est pour cette raison qu’elle réclame, avec d’autres, la possibilité d’imposer l’expertise ADN comme outil d’établissement de la filiation, et la suppression de la distinction entre les enfants issu·es d’un couple marié et les autres.

La suppression de l’article 490 du Code pénal, qui interdit les relations sexuelles hors mariage, est également demandée, ainsi que l’assouplissement des conditions de recours à l’avortement, bien que ces dispositions relèvent du Code pénal et ne sont pas directement concernées par la réforme du Code de la famille.

Sur toutes ces mesures, la diversité des courants féministes du pays continue de s’exprimer, et les sensibilités divergent sur un point crucial : faut-il discuter avec les islamistes, pour qui les textes religieux sont au-dessus de tout ? Ghizlane Mamouni estime qu’« il est impossible de faire sans une partie des Marocains. […] La plupart des arguments qui s’opposent aux idées féministes ou de défense des droits humains viennent de gens qui interprètent la religion à leur façon. Pour eux, l’islam est au-dessus de la Constitution. Donc il faut leur répondre point par point là-dessus. » En se plaçant sur leur terrain, la juriste souhaite démontrer que la religion n’est pas en opposition avec les droits des femmes. « On ne va pas convaincre les extrémistes : ceux qui m’intéressent, c’est ceux qui sont persuadés que telle ou telle chose est péché, mais qui veulent changer. » Pour la présidente de Kif Mama Kif Baba, la société marocaine est prête, et tant pis pour celles et ceux qui ne le sont pas. « Le droit doit parfois précéder l’avancée des mentalités. Je ne veux pas attendre que le dernier des plus obscurantistes des citoyens marocains soit convaincu. » •

Ghizlane Mamouni, avocate et militante féministe marocaine. Crédit : Milla Morisson / Hans Lucas pour La Déferlante.

Ghizlane Mamouni est une avocate militante féministe marocaine. Mère de deux enfants, la quadragénaire fut intimement touchée lors de son divorce par les injustices qui s’abattent sur les mères seules. Ce moment charnière la pousse à fonder, en 2021, Kif Mama Kif Baba, une association luttant pour les droits des femmes et des enfants. Bien connue au royaume chérifien, l’association a la particularité de faire le lien entre les générations avec d’un côté les mouvements féministes contemporains, centrés sur l’intersectionnalité, et de l’autre les historiques du pays, généralement plus proches des courants dits universalistes.

Cet article a été édité par Diane Milelli.

* À la demande des intéressées, certains prénoms ont été modifiés.

(1) « Protection pas prison : comment la criminalisation des relations sexuelles en dehors du mariage promeut les violences faites aux femmes », rapport de recherche-action publié par l’association Mobilising for Rights Associate (MRA), Rabat, 2022.

(2) Khalid Lahsika et Imane Louati, « Étude-diagnostic sur les discriminations subies par les mères célibataires dans leurs itinéraires de vie au Maroc » pour l’association 100 % Mamans,

Tanger, 2021.

(3) « Le Maroc des mères célibataires. Ampleur et réalité, actions, représentations, itinéraires et vécus », Insaf, 2010.