Louise Delavier est directrice des programmes de l’association En avant toute(s), qui, depuis 2013, a pour objet la prévention contre les violences sexistes et sexuelles à destination des jeunes, notamment à travers un tchat et le site internet CommentOnSAime.fr.

Manon Garcia est philosophe et professeure juniore à la Freie Universität de Berlin. Elle est l’autrice d’On ne naît pas soumise, on le devient (Flammarion, 2018) puis de La Conversation des sexes. Philosophie du consentement (Flammarion, 2021), dans lequel elle s’interroge sur la notion de consentement dans

la définition du viol.

Élodie Tuaillon-Hibon est avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles. Entre autres dossiers, elle a assisté une partie civile dans l’affaire Georges Tron et elle représente notamment Sophie Patterson-Spatz, qui a porté plainte pour viol contre Gérald Darmanin.

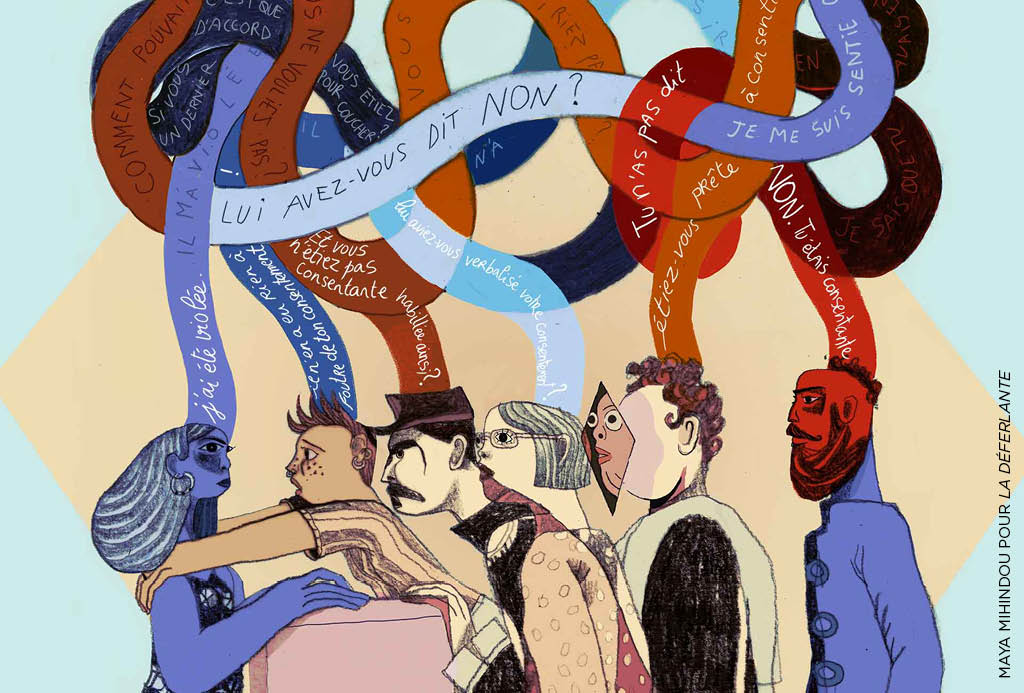

« Qui ne dit mot consent » : dans une société traversée par des dominations systémiques et entrecroisées, le proverbe sert encore souvent à dédouaner ou à protéger les individus qui commettent des agressions. Étymologiquement, le mot « consentir » vient du latin cum et sentire, « sentir avec ». Il implique donc les sensations, l’émotion, l’implicite, dans des circonstances qui relèvent souvent de l’intime ou de la santé. Dès 2002, la loi Kouchner stipule que le consentement éclairé des patient·es doit être recueilli pour tout acte médical. Mais comment le définir pénalement ? Une absence de non, un oui vigoureux ? Et que faire de la prétendue « zone grise », cet « entre-deux » où l’on ne sait pas si ce qui s’est passé était voulu : parce qu’on est sous l’emprise de drogue, d’alcool ou en état de sidération, parce que l’on est très jeune, confronté·e à une personne plus âgée, détentrice d’autorité ?

Avec le livre Le Consentement, publié en 2020 et adapté au cinéma en 2023 par Vanessa Filho, l’autrice et éditrice Vanessa Springora a exploré les ombres de ce concept en racontant la relation qu’elle a vécue adolescente avec l’écrivain Gabriel Matzneff, de trente-cinq ans son aîné, à la fin des années 1980. Plus récemment, les révélations de la comédienne et réalisatrice Judith Godrèche (lire l’entretien publié dans La Déferlante), conduite à la même époque à vivre en couple avec le cinéaste de 39 ans Benoît Jacquot alors qu’elle n’avait elle-même que 14 ans, sont venues éclairer à leur tour les violences sexuelles vécues dans le cadre de ces relations, aujourd’hui requalifiées d’agressions par les victimes.

Si dans sa directive sur les violences faites aux femmes adoptée en février 2024, l’Union européenne a finalement renoncé à définir pénalement le viol comme une « absence de consentement », c’est bien cette question qui reste au cœur du débat féministe : à quelles conditions sommes-nous réellement libres de nos choix en matière sexuelle ?

Depuis quelques années, et encore davantage depuis l’explosion médiatique du mouvement #MeToo, en 2017, le terme « consentement » s’est imposé dans le débat sur les violences sexuelles. Comment expliquez-vous l’engouement pour ce concept ?

LOUISE DELAVIER Cette notion a le grand avantage de remettre l’expérience des filles et des femmes au centre. Avec l’association pour laquelle je travaille, En avant toute(s), nous discutons avec des adolescent·es et nous voyons qu’elles et ils continuent de se regarder à l’aune de ce que pensent les autres. La norme sociale est très forte. Il n’y a pas la place pour leur choix, leurs propres désirs… Mais, avec la notion de consentement, et toute la discussion qu’il y a autour de la sexualité ces dernières années, on a commencé à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Évoquer le consentement équivaut à parler de sexe, mais aussi d’empouvoirement (1) et de la capacité des femmes à avoir un rôle dans la sexualité. Cela revient à explorer son désir : qu’est-ce que je veux, moi ? Ce n’est pas toujours facile de répondre à cette question, notamment pour les jeunes femmes. Mais ce questionnement est hyper puissant.

MANON GARCIA Historiquement, pour les femmes, le sexe a toujours eu pour fonction de rendre service ou de montrer son amour. C’est complètement révolutionnaire de se demander ce qu’elles veulent, elles. Le nouveau modèle de la sexualité depuis #MeToo, c’est, dans les rapports hétérosexuels, de ne pas concevoir la sexualité comme un cadeau de la femme à l’homme, mais comme une subjectivité sexuelle propre à la femme.

J’ai une anecdote sur le potentiel émancipateur du concept de consentement. En novembre 2017, donc au tout début de #MeToo, je suis à Paris et je me retrouve à traverser la place de la République toute seule, à 4 heures du matin. Évidemment, un homme vient m’importuner. Mais, empouvoirée par #MeToo, j’ose lui dire qu’il m’ennuie et que je voudrais qu’il me laisse tranquille. Et là, il me répond : « Ah, t’es une de ces connasses qui parlent du consentement ? » Que cet homme évoque le consentement m’a fait me rendre compte qu’il était vraiment en train de se passer quelque chose. Lui-même, désormais, connaît cette notion et sait que, socialement, il est censé me laisser tranquille quand je lui ai dit non. C’est une belle victoire intellectuelle !

ÉLODIE TUAILLON-HIBON Je crois que l’engouement pour le concept vient aussi du fait que la question du consentement a beaucoup été mobilisée par ceux qui voulaient s’en prévaloir pour ne pas être tenus responsables de leurs actes. Je pense à tous ces hommes accusés de viol qui se défendent en arguant que la victime était « consentante ». « Vous voyez bien, elle ne m’a pas frappé, elle ne m’a pas repoussé, elle n’a pas dit non. » Alors que, nous, on sait que cela ne fonctionne pas ainsi. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’écrits sur le phénomène de la sidération, sur l’impact traumatique qui peut paralyser la personne victime d’une agression. #MeToo, finalement, c’est le grand renversement : on en a ras le bol de cette mobilisation du consentement à nos corps défendants. Donc on va s’emparer de cette notion pour en faire une arme, afin de casser la culture du viol et les stéréotypes sexistes. Et ça, c’est quelque chose que je trouve vraiment important et admirable.

Le concept a beaucoup de force et, pourtant, il a aussi ses détractrices, y compris chez les féministes. Que lui reproche-t-on ?

LOUISE DELAVIER Sur le terrain, on voit que cette notion est de mieux en mieux connue par les jeunes, mais qu’elle n’est pas forcément facile à faire exister dans les relations. On peut connaître le concept, mais cela ne veut pas dire qu’on est capable de poser son désir, de mettre des limites dans ses relations. La sexualité est très chargée émotionnellement. Par exemple, lors d’un premier rapport sexuel : comment savoir si je suis d’accord ou pas ? Qu’est-ce que ça questionne en moi ? C’est pour ça que, dans les mouvements féministes, on parle aussi beaucoup du désir, en plus du consentement. Je trouve qu’il faudrait davantage encore parler de cette question du désir, y compris chez les garçons, car on voit qu’ils mesurent leur sexualité à l’aune des questions de pénétration, de performance. En général, la tendresse chez eux n’est pas du tout valorisée, c’est vraiment quelque chose qu’on leur dénie. Au-delà du consentement, il faut donc interroger ce que la société nous renvoie comme représentations de nos sexualités. Pour consentir, encore faut-il comprendre ce dont il est question. C’est ce qui se joue dans des relations asymétriques, notamment du point de vue de l’âge ou du pouvoir, qu’il soit symbolique ou réel. Dans le cas d’une jeune fille de 13 ans avec un majeur de 18 ans, parler de consentement n’est pas adapté. Dans nos milieux militants, on insiste alors sur la notion de discernement, plutôt que sur le consentement. Parce que si jamais je n’ai pas compris ce que ça voulait dire que tu mettes ta main dans ma culotte, ce n’est pas la peine de savoir si je suis d’accord ou pas…

MANON GARCIA « Consentement » est un terme ambigu, car il peut vouloir dire « le choix » ou « l’acceptation » – ce qui n’est pas la même chose. On peut utiliser les termes « désir » ou « plaisir », mais eux aussi sont ambigus. C’est ce qu’on découvre sous le patriarcat : quel que soit le terme trouvé, il va être utilisé contre nous ! On peut le voir lors des procès pour viol : l’accusé (2) va prétendre que la victime avait du désir, ou qu’elle a pris du plaisir… et que donc elle était « consentante ». Il me semble important de rappeler qu’on peut avoir du désir sans consentir, et qu’on peut consentir sans avoir du désir. Par exemple, si vous êtes dans une relation monogame, mais que vous voyez dans la rue un homme qui fait naître votre désir, celui-ci ne peut pas vous imposer un rapport sous ce prétexte, car vous pouvez ne pas du tout vouloir coucher avec lui. Inversement, quand vous essayez d’avoir un enfant avec votre partenaire, vous pouvez ne pas avoir réellement de désir, mais consentir à un rapport sexuel parce que vous voulez tomber enceinte.

Enfin, s’il peut être empouvoirant de dire que les femmes peuvent choisir tel ou tel acte, le consentement est aussi une notion qui, historiquement, est extrêmement sexiste. Le consentement vient souvent avec l’idée que c’est quelque chose qui concerne les femmes. C’est le modèle du chasseur et de la proie : l’homme propose, la femme dispose. Les hommes sont toujours vus comme force de proposition sexuelle, pas les femmes. Et c’est aussi un stéréotype sexiste de présumer qu’ils veulent toujours du sexe. Cela contribue à mettre un voile sur toutes les questions de violences entre gays, ou même au sein des couples hétéros, où des hommes peuvent s’entendre dire : « Pourquoi tu n’as pas envie de coucher ce soir ? C’est quoi ton problème, t’es pas un vrai mec ? »

Le consentement est souvent intuitivement perçu comme le critère de démarcation entre une relation sexuelle et un viol. Cependant, notre Code pénal définit le viol comme une pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital commis sur une personne avec « violence, contrainte, menace ou surprise ». Le terme « consentement » ne figure donc pas dans cette définition…

ÉLODIE TUAILLON-HIBON En matière pénale, le droit français est construit sur une présomption de consentement à l’acte sexuel, puisque les seules situations qui y sont visées sont en effet celles où il y a violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui veut dire que si vous êtes en dehors de ces cas, vous êtes automatiquement présumé·e consentir. Et c’est ce qui permet finalement aux agresseurs sexuels de se défendre en prétendant que la victime était consentante. Cette défense repose sur la construction intellectuelle de ce qui est supposé être la sexualité juste d’une femme, aux yeux du Code pénal : une disponibilité permanente pour les rapports sexuels avec des hommes.

MANON GARCIA Je ne comprends pas bien l’intérêt de cet argument. Vous dites qu’il y a une présomption de consentement comme si c’était très grave. Mais dans tout le droit pénal, il y a la présomption qu’il n’y a pas de crime jusqu’à ce qu’on prouve qu’il y en a un. Par exemple, il n’y a pas meurtre jusqu’à ce qu’on prouve qu’il y a meurtre. Cela me paraît donc inévitable que le droit présume le consentement.

ÉLODIE TUAILLON-HIBON Je trouve qu’on ne peut pas comparer le vol, par exemple, et le viol. Cette présomption en matière de rapports sexuels, impliquant l’irruption dans la génitalité d’autrui, touche quand même à des aspects fondamentaux de la personne. Et donc cette présomption me dérange. Sur une échelle de valeurs, la possession d’une voiture, par exemple, a moins d’importance que le maintien de notre intégrité physique.

MANON GARCIA Et le kidnapping, par exemple ? Là, ce n’est pas un bien. Si vous partez en vacances avec quelqu’un, on va présumer que vous êtes en voyage, même si vous êtes mineur·e, jusqu’à ce qu’on prouve qu’il s’agit d’un enlèvement.

ÉLODIE TUAILLON-HIBON Bien sûr. Mais il y a une dimension que vous éludez complètement : c’est le fait que nous vivons encore dans des systèmes patriarcaux, avec une domination masculine. Historiquement, les femmes ont été pensées comme étant à disposition des hommes, avec le devoir conjugal qui équivaut à un droit de viol conjugal, ou encore le droit de cuissage. Il se joue, dans la question des rapports sexuels, quelque chose qui n’est pas comparable. Cela mérite qu’on s’y arrête. Comment est-il possible, par exemple, de ne pas avoir de textes pour répondre aux arguments des accusés concernant l’intentionnalité ? Ils peuvent se contenter de dire qu’ils n’avaient pas l’intention de violer. « Ah, je ne me suis pas rendu compte, je ne pouvais pas comprendre qu’elle n’était pas consentante parce que [par exemple] elle est sortie du bar à mon bras. » Aujourd’hui, on a énormément de dossiers comme ça, et les agresseurs s’en tirent. Et la question n’est pas seulement d’obtenir des condamnations. Le problème pour nous, les avocat·es, avant même cela, ce sont les poursuites : nous avons du mal à faire arriver nos dossiers devant une cour d’assises [qui juge les crimes]. Sur ce point, il y a un énorme problème.

Dans les débats sur le consentement, on entend souvent parler d’une « zone grise » pour évoquer des relations qui ne sont pas vraiment consenties, mais qu’on ne qualifie tout de même pas de viols. Que pensez-vous de ce concept ?

MANON GARCIA Ce qui me semble intéressant dans l’idée de « zone grise », c’est qu’on reconnaît qu’il y a des rapports sexuels qui ne sont pas illégaux, mais qui sont quand même mauvais. Il y a plein de cas pour lesquels il n’y a pas viol, mais où, moralement, ça ne tient pas la route. Cela peut venir du fait qu’on se connaît mal, mais aussi de l’internalisation de normes de genre, tel le sexe « par politesse », quand des femmes ont l’impression qu’elles « doivent » du sexe aux hommes.

LOUISE DELAVIER En fait, la « zone grise » est un concept un peu embarrassant, qui peut avoir pour effet de minimiser les comportements des agresseurs. C’est le symptôme de ce dont on parlait plus tôt, quand le consentement n’est pas clair. Par exemple, si dans un couple hétérosexuel la femme dit non à un rapport sexuel, mais que son compagnon fait la gueule ou insiste jusqu’à ce qu’elle cède, le viol conjugal ne sera pas facile à prouver devant la justice. On a souvent des victimes qui nous parlent de ça, qui nous disent : « Est-ce que ça s’appelle un viol, ce que je viens de vivre ? Ou est-ce la “zone grise” ? » On se rend bien compte que la situation qu’elles décrivent risque de ne pas passer au tribunal. Alors qu’on peut considérer que c’est quand même un viol.

ÉLODIE TUAILLON-HIBON La définition de la « zone grise » n’est pas du tout évidente, donc le risque est qu’on y mette des tas de situations qui sont clairement des viols – que ce soit au sens juridique ou dans un autre sens. Je dis « ou dans un autre sens », car il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ce débat, c’est que le viol ne doit pas devenir la chose du droit. Je pense que, même si vous n’avez pas le papier estampillé « viol » à la sortie du tribunal, vous devez absolument avoir le droit de dire que vous avez été victime de viol. Le viol existe depuis la nuit des temps, avant même que sa répression criminelle n’existe, et ce qui est un viol selon la loi sous certains cieux ne l’est pas sous d’autres, et inversement. Je ne vois donc pas de quel droit on dirait aux victimes : « Vous ne pouvez pas employer le terme de viol parce que ça n’entre pas dans la case du Code pénal à tel ou tel endroit », comme s’il y avait une espèce de copyright juridique. Il y a énormément de choses à changer en droit sur le viol, mais on ne peut pas non plus faire reposer sur la justice tout son traitement sociétal, culturel, moral et philosophique.

« On fait comme si l’agression sexuelle relevait du comportement de la victime. Or, l’agression sexuelle, c’est quelque chose que fait l’agresseur. Le viol doit être défini uniquement par les actions du violeur. »

Manon Garcia

Certains pays ont modifié leur définition légale du viol pour y inclure explicitement la notion de consentement : le Canada dès 2012, et plus récemment la Suède (2018), la Suisse et l’Espagne (2022) ou encore les Pays-Bas (2024). La France devrait-elle changer sa définition du viol pour inclure également ce terme ? Manon Garcia, vous avez publié une tribune dans Le Monde, en décembre dernier, où vous vous prononcez contre ce changement de définition.

MANON GARCIA Ce qui me pose le plus problème avec l’utilisation du concept de consentement dans un contexte légal, c’est que j’ai peur que ça renforce cette tendance – qui existe déjà dans les tribunaux – qui fait qu’on évoque le comportement de la victime, alors qu’on ne devrait pas en parler. Si on demande à l’accusé : « Avait-elle consenti ? Qu’a‑t-elle fait qui montre qu’elle avait, ou non, consenti ? », on fait comme si l’agression sexuelle relevait du comportement de la victime. Donc on fait comme si le viol, c’était du sexe normal moins du consentement. Or, l’agression sexuelle, c’est quelque chose que fait l’agresseur. Je pense qu’il faut que le viol soit défini uniquement par les actions du violeur.

ÉLODIE TUAILLON-HIBON Mais le comportement de la victime est déjà, de fait, depuis toujours au cœur des débats, y compris en France, où le terme « consentement » ne figure pas dans le Code pénal. Pour moi, au contraire, il est temps de prendre les choses à bras-le-corps et de sortir de cette situation où rien n’est écrit sur le consentement ni sur le comportement de la victime, mais où tout, en fait, nous y ramène. Mettre la question clairement sur la table aurait le mérite de mieux encadrer les choses et de mettre un terme à certaines pratiques et à certains biais insupportables qui continuent d’influer sur la justice. Lors des procès, si on a du mal à caractériser la « violence, menace, contrainte ou surprise », il suffit que l’agresseur allègue qu’il a pu croire au consentement pour que la machine se remette en route et on retombe dans les stéréotypes de la culture du viol. Je n’ai pas un dossier d’instruction où ce ne sont pas le comportement, l’habillement, la situation de la victime qui sont au cœur des débats.

MANON GARCIA Élodie Tuaillon-Hibon et moi avons des points de vue opposés. En tant que praticienne du droit, elle affirme : « La question du consentement est là tout le temps, donc autant le définir et avoir quelque chose sur quoi travailler. » Moi, je pense en théoricienne : le consentement ne devrait pas être abordé du tout, donc réfléchissons pour nous assurer qu’il ne soit pas abordé. Par exemple, en Australie, il est interdit de faire référence à la vie sexuelle passée d’une victime dans un procès pour viol. Au contraire, aux États-Unis, les victimes sont traînées dans la boue au nom de la procédure pénale, et on peut leur demander : « Pourquoi tu étais habillée comme ça si tu ne voulais pas te faire violer ? » C’est pour ça que je suis très réticente à l’idée de définir le viol par le comportement de la victime et non par celui de l’agresseur. Selon moi, il faudrait plutôt un changement de jurisprudence sur la manière dont est définie la contrainte. La Cour de cassation pourrait dire qu’il y a contrainte dès lors que l’accusé ne s’est pas assuré du consentement de la victime. Je pense aussi qu’il pourrait y avoir la création d’un autre délit, un peu sur le modèle de ce qu’a fait la Suède avec le « viol par négligence ». Je n’aime pas le nom, je pense que c’est une erreur d’appeler ça un viol, car on sait que c’est extrêmement difficile d’obtenir un procès aux assises. Mais l’idée est de considérer comme un délit [et non pas comme un crime] le fait d’obtenir du sexe sans s’être assuré du consentement de l’autre alors qu’il pouvait y avoir un doute.

ÉLODIE TUAILLON-HIBON Moi aussi, j’aimerais bien que les juges de notre pays soient plus novateurs et novatrices et, par exemple, qu’elles et ils se servent du droit international et du droit européen pour s’octroyer plus de liberté sur la manière dont on entend la contrainte. Mais elles et ils ne le font pas. En réalité, il y a déjà des instruments qui obligent – en théorie – le ou la juge française. Par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rendu à ce jour plus d’une vingtaine de décisions concernant le viol. Les juges français·es ne sont pas censé·es pouvoir s’en abstraire ou les ignorer. Pourtant elles et ils s’en moquent totalement. Manon Garcia faisait référence au droit australien, qui interdit de prendre en compte la vie sexuelle passée de la victime pour apprécier si le viol est caractérisé ou non. En Europe, on a déjà cette obligation. Les juges ne sont pas censé·es décortiquer la vie sexuelle de la victime ou porter atteinte à son intimité. Mais ce n’est pas respecté. Vous n’imaginez pas le combat que c’est, de faire valoir ces jurisprudences…

Élodie Tuaillon-Hibon, vous avez également publié une tribune dans Le Monde, coécrite avec huit autres spécialistes du droit, dans laquelle vous appelez, à l’inverse de Manon Garcia, à redéfinir pénalement le viol pour y intégrer la notion de consentement…

ÉLODIE TUAILLON-HIBON Oui, inclure la notion de consentement dans nos textes de loi changerait beaucoup de choses. Mais il faut s’entendre sur ce qu’on appelle « modifier la loi », parce qu’il y a plusieurs propositions sur la table, qui ne sont pas équivalentes. Je fais partie d’un groupe de travail constitué d’avocat·es, de professeur·es, de magistrat·es. Ce que nous demandons, c’est qu’on ouvre la définition du viol. C’est-à-dire qu’on garderait les notions de « contrainte, violence, menaces, surprise », notamment pour ne pas se retrouver dans une situation où on abroge totalement un texte pénal et où on met en carafe les dossiers qui étaient en cours au moment du changement de la loi. Mais on y ajouterait, plus généralement, le fait de ne pas avoir consenti, en définissant le consentement en droit pénal, ce qui n’est actuellement pas le cas. Pour cela, on peut s’appuyer sur la convention d’Istanbul, signée par la France en 2011 et ratifiée en 2014, qui devrait conduire à une modification du droit français. Elle définit le consentement sexuel comme le résultat libre d’une volonté propre, exprimée volontairement, en fonction des circonstances et du contexte. Je suis très attachée à cet instrument parce qu’il nous permet aussi de remettre le moment où se commet le viol dans son contexte, pour dire : « Attendez, un viol, ça n’arrive pas comme un orage dans un ciel serein. » En fait, si vous êtes déjà dans une situation de soumission, de nécessité ou de vulnérabilité, c’est cette situation qu’il faut commencer à regarder pour évaluer s’il y a ou non consentement.

MANON GARCIA C’est bien qu’Élodie Tuaillon-Hibon clarifie le fait qu’il y a plusieurs propositions. S’il s’agit effectivement de garder le texte français tel qu’il est et de rajouter le non-

consentement, avec une définition du consentement comme affirmatif, c’est-à-dire le fait d’avoir clairement manifesté sa volonté, y compris de manière non verbale, alors là, oui, c’est une piste intéressante.

« Pour consentir, encore faut-il comprendre ce dont il est question. C’est ce qui se joue dans des relations asymétriques, notamment de pouvoir, qu’il soit symbolique ou réel. »

Louise Delavier

On estime que moins de 1 % des accusations de viols débouchent sur une condamnation. Outre l’éventuel changement de définition que nous avons évoqué, comment faire pour que les viols soient mieux sanctionnés par la justice ?

LOUISE DELAVIER Beaucoup de victimes ne vont même pas porter plainte pour viol, parce qu’elles craignent d’être mal reçues au commissariat. Les formations sont donc capitales, dans la police, dans la magistrature et pour toutes les personnes qui contribuent à la justice. Et ces formations doivent être approfondies. J’en dispense souvent, je vois bien comment cela se passe : si la formation ne dure que deux jours, c’est trop court. Il ne faut pas se contenter de notions sur les conséquences du traumatisme psychique ou sur le fait de recueillir la parole des victimes. Il faut vraiment s’attaquer aux stéréotypes sexistes, car si les policier·es sont formé·es aux mécanismes des violences, mais qu’elles et ils continuent de penser que les femmes mentent et sont instables, les comportements ne changeront pas ! Et cela vaut pour toute la société : on voit bien que la couverture médiatique et la mobilisation des féministes, ça fait bouger les choses, et ça influe sur le traitement judiciaire. Il faut aussi investir la question de la réparation des victimes. La justice peut aider, mais c’est important de penser à d’autres mécanismes pour prendre soin de celles qui vivent cela. Enfin, il y a la question des agresseurs. Maintenant qu’on a commencé à les voir, qu’en fait-on ? Il y a une vraie réflexion à mener.

ÉLODIE TUAILLON-HIBON Outre les formations évoquées par Louise Delavier, qui sont très importantes, il faudrait une véritable politique pénale, avec des circulaires, qui prenne en compte les avancées de la médecine, de la neuropsychiatrie, de la psychotraumatologie… Et il faudrait aussi donner beaucoup plus de fonds publics aux associations comme En avant toute(s), qui s’occupent des victimes. C’est un travail essentiel.

MANON GARCIA Pour conclure, je voudrais répéter qu’il n’y a pas que les pauvres et les Arabes qui violent les femmes. Il existe un certain nombre d’hommes [issus de milieux privilégiés] qui se sentent intouchables devant les tribunaux. Certes, avec les affaires Gérard Depardieu ou Jacques Doillon (3), cela commence à bouger, mais globalement l’opinion a du mal à penser que des hommes riches et célèbres puissent violer. •

Entretien réalisé en visioconférence le 21 février 2024 par Marie Kirschen.

Article édité par Élise Thiébaut.

(1) Traduction littérale du mot anglais « empowerment », ce terme désigne le processus consistant à prendre ou reprendre le pouvoir sur sa propre vie en s’émancipant des oppressions qui la contraignent ou la restreignent.

(2) Selon la dernière enquête « Sécurité et société » de l’Insee (2021), 96,5 % des infractions à caractère sexuel, en France, sont commises par des hommes. Pour cette raison, nous utilisons ici un masculin générique.

(3) Cinq plaintes pour viol ou agression sexuelle ont été déposées contre Gérard Depardieu depuis 2018. Jacques Doillon est, pour sa part, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, dont la comédienne Judith Godrèche, qui a porté plainte (lire aussi page 12). Les deux hommes nient les faits. Jacques Doillon a annoncé, à la fin de février 2024, attaquer Judith Godrèche en diffamation.