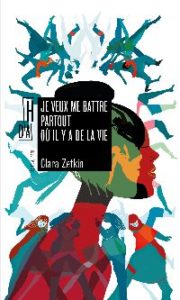

[ARCHIVES 8 mars 2021 ] Les éditions Hors d’atteinte publient un recueil des principaux textes de Clara Zetkin, qui fut, entre autres, l’instigatrice de la Journée internationale des Droits des femmes. L’occasion de revenir sur cette figure oubliée dont l’héritage intellectuel a pourtant traversé le siècle.

Ces dernières années tout particulièrement, cette date est devenue un rendez-vous incontournable : le 8 mars, dans la rue, dans les médias et aux rayons des librairies, dans quantité de municipalités, les initiatives et publications se multiplient pour marquer la Journée internationale des Droits des femmes. Une mobilisation que l’on doit à la journaliste et femme politique Clara Zetkin : en 1910, elle parvient, avec sa camarade Käte Duncker, à vaincre les mâles résistances au sein du Parti social-démocrate allemand pour proposer aux socialistes de tous les pays, en accord avec les syndicats, la première « Journée internationale des femmes ». À partir de 1921, la journée est fixée au 8 mars, en hommage à la grève lancée le 8 mars 1917 par les ouvrières du textile à Saint-Petersbourg. Une date qui illustre les liens, compliqués mais féconds, entre mouvements pour les droits des travailleur·euses et luttes pour l’émancipation des femmes : Clara Zetkin, à qui les éditions Hors d’atteinte consacrent un très bel ouvrage intitulé Je veux me battre partout où il y a de la vie, est de celles qui ont cherché à faire avancer ensemble ces deux causes.

Née en 1857 dans l’est de l’Allemagne actuelle, morte en exil à Moscou en 1933, elle fut à la fois l’une des grandes voix du mouvement socialiste naissant et une pionnière des combats féministes. « Toute sa vie, elle a marché sur une ligne de crête très difficile à tenir : trop féministe pour les gauchistes, et trop gauchiste pour les féministes, explique Marie Hermann, codirectrice des éditions Hors d’atteinte. Elle qui s’est toujours positionnée du côté des ouvrières se révèle acerbe à l’égard des féministes bourgeoises, alors engagées dans la bataille pour le droit de vote : elle considère que l’égalité politique, sans autonomie économique, n’est qu’un chèque en blanc, par exemple. »

Cette capacité à pointer la diversité des oppressions sociales et politiques l’amène à de fines intuitions. « Clara Zetkin ouvre aussi des pistes sur ce qu’on appelle aujourd’hui l’intersectionnalité », poursuit l’éditrice, citant par exemple l’appel publié en 1932 pour sauver huit jeunes Afro-américains condamnés à mort pour viol après un simulacre de procès. « Ils veulent brûler vifs ces garçons noirs afin de terroriser les masses laborieuses de Noirs qui se rebellent contre l’exploitation dont ils sont victimes et qui sont en train de former un front uni avec leurs frères et sœurs blancs contre la faim, les guerres impérialistes et les horreurs sanglantes des Blancs », écrit alors Clara Zetkin, usant d’une phraséologie de son époque, où il n’est pas encore question de convergence des luttes, mais d’union des travailleurs et travailleuses.

ICÔNE EN RDA

Au-delà d’une sémantique politique parfois datée, comment expliquer l’oubli dans lequel a pu tomber Clara Zetkin ? Au gré des évolutions sociales et (géo)politiques, elle a connu la gloire aussi bien que la disgrâce. « Je me suis installée en Allemagne de l’ouest un peu avant 1968 ; j’ai alors découvert les écrits de Clara Zetkin en militant avec un groupe de femmes de l’Union socialiste allemande des étudiants, raconte Florence Hervé, journaliste et universitaire, déjà autrice aux éditions Dietz Berlin d’un recueil de textes de Zetkin en langue allemande et qui a coordonné l’édition de Je veux me battre partout où il y a de la vie. J’étais choquée par la situation des femmes dans une société très conservatrice. Mais Clara Zetkin s’était battue dans des conditions difficiles à la fin du XIXe siècle : elle montrait comment on pouvait lutter pour ses droits. »

« ELLE ÉTAIT TROP FÉMINISTE POUR LES GAUCHISTES, ET TROP GAUCHISTE POUR LES FÉMINISTES »

Pendant la guerre froide, c’est pourtant de l’autre côté du Mur, en RDA, que Clara Zetkin devient une icône. Elle fait l’objet d’une certaine récupération politique : ainsi, les lettres dans lesquelles elle exprime une position critique à l’égard de Staline et du KPD, le parti communiste allemand, sont conservées aux archives de Moscou, bien à l’abri des regards… L’historiographie est-allemande a tendance à minorer ses positionnements féministes. À la chute du mur de Berlin, au tournant des années 1990, Clara Zetkin retombe en disgrâce : « En RDA, il y avait pourtant eu des travaux de recherche extraordinaires menées sur elle. Tout ça est tombé dans les oubliettes aujourd’hui, au prétexte que les recherches en Allemagne de l’est ne valaient rien », regrette Florence Hervé. Mais le regain des mouvements féministes à l’heure actuelle est aussi l’occasion, pour les jeunes générations, de redécouvrir des héritages insoupçonnés. Alors que Je veux me battre partout où il y a de la vie sort en France, Florence Hervé se réjouit de voir Clara Zetkin faire l’objet en Allemagne d’une biographie romancée, Eine rote Feministin (« Une féministe rouge »), que publie Lou Zucker, journaliste d’une trentaine d’années, aux éditions Das neue Berlin.

UNE AMITIÉ PROFONDE AVEC ROSA LUXEMBOURG

Alors toujours d’actualité, Clara Zetkin ? Florence Hervé en est convaincue : « À l’heure où l’extrême droite, qui progresse en Allemagne, remet en question le travail des femmes, c’est très éclairant de lire ses arguments sur le sujet : elle fait justement du travail une condition nécessaire d’émancipation. » L’autrice insiste aussi sur l’importance accordée par Zetkin à la solidarité entre les femmes. L’amitié profonde qui la liait à Rosa Luxembourg, sœur de combat dans l’univers très viril du socialisme internationaliste des années 1900, s’exprime avec intensité dans Je veux me battre partout où il y a de la vie : « Ma chère, mon unique Rosa, je sais que tu partiras fière et heureuse. Je sais que tu n’as jamais souhaité mourir autrement qu’en te battant pour la révolution. Mais nous ? Pourrons-nous nous passer de toi ? Vivre sans toi ? Je n’arrive pas à réfléchir, je ressens simplement. Je te serre fort contre moi, contre mon cœur », écrit Clara Zetkin le 13 janvier 1919, deux jours avant l’assassinat de Luxembourg par les militaires chargés de réprimer à Berlin la révolte spartakiste.

Je veux me battre partout où il y a de la vie, Clara Zetkin. Ouvrage coordonné et introduit par Florence Hervé, Hors d’atteinte, 19 euros.

« Il y a dans leurs échanges un équilibre entre des débats acharnés purs et durs, très théoriques, et un souci, un soin constant de l’autre, avec la conscience que le combat peut être épuisant », explique Marie Hermann, pour qui Clara Zetkin ne vit pas dans l’ascétisme de la lutte pour un idéal lointain : « Dans sa correspondance, elle a une manière bien à elle de parler de la joie, de la beauté des choses… » Une façon de signifier que la lutte n’est pas un sacrifice, mais une manière d’être présente, ancrée dans la vie.

À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, les mots avec lesquels elle entame son article L’Étudiant et la Femme, vibrant plaidoyer féministe publié en 1899, résonnent avec force : « Sur notre époque déferle la vague d’un immense désir : celui de voir vivre et s’épanouir pleinement la conscience libre et forte de l’individualité de chacun. »

Précommandez le dernier numéro de La Déferlante !

Pour ce premier numéro de 2023, nous consacrons notre dossier au thème BAISER car, oui la révolution sexuelle reste encore à venir ! On y parle de sexologie féministe, de désirs qui font désordre, on y déconstruit les normes validistes et on plonge à pieds joints dans le récit de science-fiction érotique « Tout est chaos », signé Wendy Delorme et Elise Bonnard.

⟶ Vous souhaitez recevoir La Déferlante, au tarif de 15 euros (au lieu de 19), et sans engagement ? Découvrez notre offre d’abonnement à durée libre.