C’est un bonhomme têtard noir, avec des cheveux sur la tête et dix doigts à chaque main. Bien à l’abri dans son camion, avec la mer au fond. À ses côtés, une tache jaune bras écartés, un trait vert.

Une masse informe représentant deux corps imbriqués l’un dans l’autre, bordée d’une grosse tache rouge, du sang. « Ma mère m’a remise dans son ventre ce jour-là », a expliqué Kenza, 4 ans et demi, en faisant ce dessin au centre d’évaluation pédiatrique du psychotraumatisme (CE2P) de Lenval à Nice, quelques jours après l’attentat du 14 juillet 2016. « Ce dessin, elle le faisait trente fois de suite, toujours le même, les feuilles volaient dans le cabinet. Parfois elle dessinait les enfants dans le ciel, parfois son petit sac de bonbons avec eux », nous explique Hager Ben Aouissi au téléphone, sa mère, qui a eu le réflexe de plonger avec sa fille entre les roues du camion. Son corps frêle comme seul bouclier. Des mort·es tout autour. Alors que l’enfant reste mutique pendant des mois, le dessin est la clé pour comprendre ce qui la traverse vraiment. « Le petit sac de bonbons, c’était sa façon à elle de me dire qu’elle se sentait coupable, car j’étais en train de payer les bonbons quand elle a vu le camion arriver. Grâce à son dessin, j’ai pu désamorcer cela. J’ai pu lui expliquer que ce n’était pas sa faute. »

Dessin réalisé par Kenza, 4 ans et demi, survivante de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016. Il est extrait du catalogue Déflagrations. Dessins d’enfants et violences de masse, Zérane S. Girardeau (dir), coédition Mucem/ Lienart, 2021. Crédit : DR. M. BATTISTA ET PR. F. ASKENAZY-GITTARD — SUPEA SERVICE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT, CHULENVAL HÔPITAUX, NICE / PHOTO DÉFLAGRATIONS

« Le dessin est un langage, il permet d’exprimer l’indicible, l’inexplicable, l’unique, et d’en dire l’intensité et toutes les nuances, à travers la composition dont les modalités peuvent être d’une variété quasi infinie. S’il n’y a qu’un seul mot juste, il y a une multitude de façons d’exprimer ce mot par le dessin », expliquait dans les années 1970 la docteure en psychologie Jacqueline Royer, autrice du manuel La Personnalité de l’enfant à travers le dessin du bonhomme (Editest, 1977). C’est elle qui a institué le dessin dans les tests de personnalité utilisés pour analyser le développement moteur et psychologique des enfants en bas âge. Son test a récemment été repris par deux chercheurs allemands, Peter Winterstein et Robert J. Jungwirth, pour illustrer les conséquences des écrans sur le développement intellectuel et créatif de ceux-ci.

Cette méthode de diagnostic strictement observationnelle pose question. Le bonhomme, l’arbre, la maison… : on peut interpréter beaucoup de choses dans un dessin, peut-être trop, selon Jean-Pierre Klein, pédopsychiatre et fondateur de l’Institut national d’expression de création, d’art et transformation (Inecat), qui a beaucoup travaillé avec les enfants victimes de violences sexuelles. Il explique au téléphone que « le dessin a plusieurs utilités pour les thérapeutes. En matière de diagnostic, déjà : à partir des premiers gribouillis, des premières formes, de la façon de composer la silhouette d’un personnage, on peut déterminer comment un·e enfant évolue, augurer des difficultés sous-jacentes. On peut interpréter ce qui échappe à la personne quand elle dessine sa famille, quand elle se dessine elle-même. Le problème de ces tests, c’est que, tout comme leur interprétation, ils peuvent être un peu normatifs : un·e enfant dessine sa mère plus grande que son père, et un·e thérapeute peut en tirer des conclusions dommageables. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dessiner des arbres ou des maisons, et bâtir son analyse sur des grilles de lecture peut être dangereux (d’où l’inutilité des dictionnaires de rêves, par exemple) : nous sommes tous·tes différent·es. »

Dessiner pour conjurer ses peurs

Au-delà du diagnostic, c’est dans la gestion de crise que le dessin se révèle le plus utile. Mais là encore, il y a plusieurs écoles. Muriel Fuks est psychologue en libéral entre Bruxelles et Metz. Elle utilise souvent le dessin en hypnose avec ses petit·es patient·es et garde leurs œuvres précieusement : elles sont la preuve manifeste de leur évolution. « Quand un·e patient·e arrive, explique-t-elle au téléphone, les parents me présentent un symptôme (pipi au lit, problème de nourriture, sommeil perturbé…). En séance, l’enfant n’a pas toujours le vocabulaire pour exprimer ou comprendre ce qu’il ressent. Avec le dessin, nous allons au-delà de ce barrage. Je lui demande de dessiner son problème, et ensemble nous réfléchissons à cette représentation. »

Le dessin n’est donc pas un médiateur entre le ou la thérapeute et le ou la patient·e, mais surtout entre celui ou celle-ci et son inconscient. Sur un dessin que nous montre Muriel Fuks comme exemple, il y a deux lutins de Noël, l’un avec une alarme à la main, un autre aux commandes d’une grosse machine qui fuit. L’enfant de 9 ans avait représenté son énurésie par le truchement de deux personnages avec lesquels il ne parvenait pas à communiquer. « Le dessin est une porte d’entrée pour comprendre l’univers d’une personne, explique la psychologue. On s’appuie sur ses ressources, sur sa créativité. On ne fait pas d’interprétation, on accompagne le patient ou la patiente dans la métaphore qu’il ou elle a choisi. Par le dessin, comme avec tout objet “flottant” (jouet, marionnette), on va pouvoir reprendre contact avec les lutins et résoudre le problème. » Séance dessinée après séance dessinée, l’enfant était parvenu à contrôler son corps endormi.

Cette méthode thérapeutique est très différente de l’art-thérapie, prônée par Jean-Pierre Klein : « Il y a la méthode où le thérapeute donne une consigne, demande de transposer l’imaginaire de la colère, la violence du deuil, sur le papier, et d’agir dessus. Pour ma part, je préfère ne rien demander : le souvenir brûle, il est douloureux, ce serait ajouter une violence supplémentaire. C’est un travail délicat sur un système très délicat, où la personne peut penser que parler est un risque trop grand à prendre. L’art-thérapie, avoir l’impression d’inventer le souvenir, c’est conjurer la peur. »

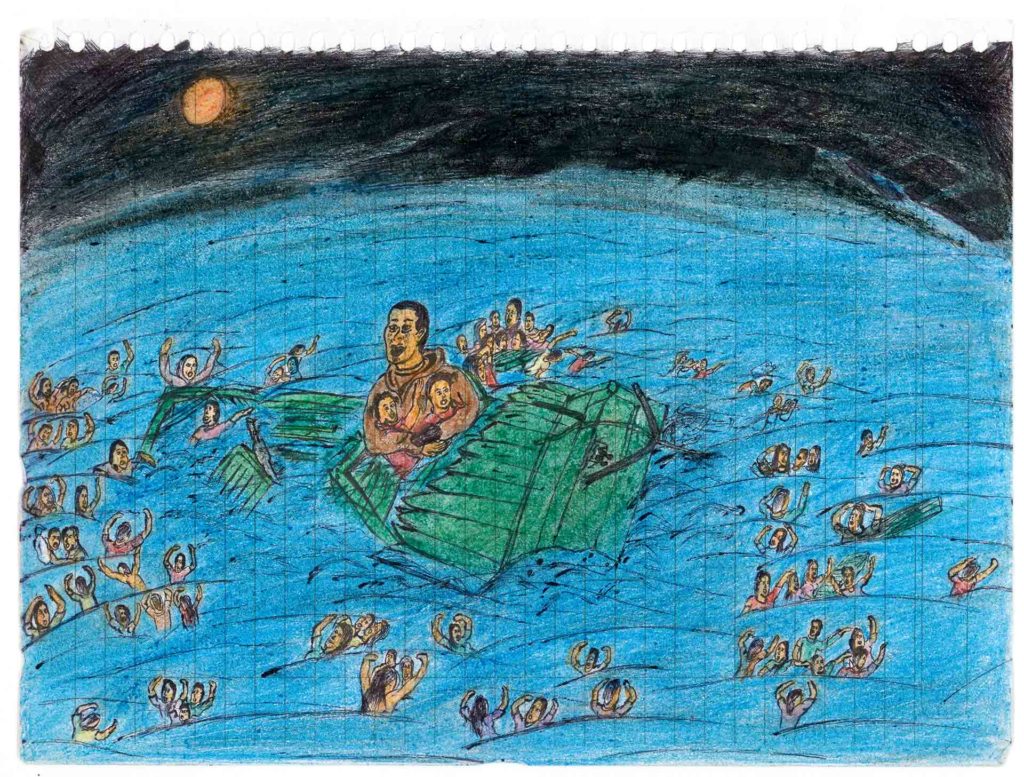

Ce dessin a été fourni par les équipes de Médecins sans frontières (MSF). Son auteur, un adolescent érythréen de 15 ans, a tenté de traverser la Méditerranée en 2019. Le bateau a coulé et le garçon a assisté à la noyade de 130 personnes. Il est extrait du catalogue Déflagrations. Crédit: MÉDECINS SANS FRONTIÈRES / DÉFLAGRATIONS

Mais encore faut-il pouvoir s’emparer d’un crayon. Armando Cote est psychologue clinicien au centre Primo-Levi à Paris, une association de soin aux exilé·es victimes de persécutions. Il travaille principalement auprès de mineur·es qui ont connu la guerre ou dont le parcours migratoire fut traumatisant. Des personnes qui ont perdu parfois jusqu’à la capacité de dessiner, car elles ne dorment plus, par exemple. « Nous travaillons au quotidien sur l’absence, ce que l’on appelle le “trou-matisme”. Le dessin, c’est souvent le premier élément que l’on obtient en consultation, mais enfants et adultes vont représenter des choses radicalement différentes. L’enfant dessine les traces de ce qu’il ou elle a vécu ou est en train de vivre. C’est comme un récit, c’est direct, transparent. Les personnes adultes dessinent peu, et quand elles le font, elles essaient de cacher la chose évidente. Le dessin est plus métaphorique, c’est plutôt un moyen d’arriver à dire ou saisir ce qui ne peut pas passer par le signifiant (le mot ou l’image). Nous travaillons beaucoup avec Rithy Panh (1), un artiste cambodgien survivant du génocide, et, comme Claude Lanzmann [réalisateur du film Shoah], il montre des espaces vides, il montre ceux qui manquent. »

Même s’il travaille tous les jours avec ce médium, le médecin est parfois étonné de la puissance des conséquences du dessin sur certain·es patient·es. « Je me souviens d’un petit garçon venu d’Ukraine. Il avait très vite appris le français, il parlait très bien. Et, avec l’interprète, je lui propose de dessiner ce qu’il ressent. J’ai eu froid dans le dos : c’était très macabre, entre Tim Burton et Dalí, un univers très particulier. Je me suis dit qu’avec ce patient tout passait par le dessin. À partir de ce moment-là, nous avons pu lancer un véritable voyage pathologique, qui finalement n’a rien à voir avec la guerre, mais tout à voir avec sa perception de la France, le décalage culturel : c’est pour cela que je dis souvent que rien ne sert d’interpréter les dessins, ce sont eux qui nous interprètent. »

« Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dessiner des arbres ou des maisons, et bâtir son analyse sur des grilles de lecture peut être dangereux : nous sommes tous·tes différent·es. »

Jean-Pierre Klein, pédopsychiatre et fondateur de l’Institut national d’expression de création, d’art et transformation (Inecat)

Exposer des œuvres tirées de ses traumatismes

Au quotidien, Élise Amy cherche dans la nature des plantes présumées disparues. Elle est chargée de mission conservation au Conservatoire botanique national du Mascarin, sur l’île de La Réunion. Mais c’est à une autre disparition qu’elle s’est confrontée un jour, lors d’une séance d’EMDR (2) avec un psychiatre : celle de ses souvenirs traumatiques. « Des choses commençaient à revenir, elles me troublaient, et, au cours d’une séance d’hypnose, l’inceste a ressurgi, violemment, explique-t-elle quand nous la contactons par téléphone. Tout a été réactivé et j’ai dû être hospitalisée. » Dans le cadre de son suivi, le dessin lui a été proposé par un thérapeute. Une bouée de sauvetage pour la jeune femme. « J’avais des images en tête, mais je ne savais pas dessiner. Le médecin m’avait dit de ne pas penser à la technique, de ne rien retenir et de jeter les choses sur le papier, comme elles venaient. » Elle commence alors avec de l’encre noire (voir le dessin ci-dessous), seule teinte possible pour exprimer ses sentiments de l’époque, puis a progressivement introduit de la couleur : « Le dessin me permettait d’extérioriser, de remettre à distance. J’ai pris mon temps, je me suis concentrée, pour que ça soit ressemblant, pour que ça me rassemble aussi, car j’avais beaucoup de souvenirs du sentiment de dissociation ressenti au moment des agressions. »

Ce dessin intitulé « GLC, Au fond du trou » a été réalisé par son autrice, en début de thérapie. Il a été exposé dans le cadre de l’exposition Psychotraum’Artistes, à Saint-Denis, La Réunion entre 2021 et 2024. Crédit : GLC / ALON FÉMINISME RÉUNION, 2020

Quand un soignant lui explique qu’elle pourrait exposer ses dessins, ça fait tilt : « Je me suis dit que d’autres personnes avaient dû vivre la même chose que moi et se reconnaîtraient dans mes dessins. » À l’époque, elle vient juste de cofonder une association féministe locale, Alon féminisme Réunion, et décide non seulement de monter une exposition, mais aussi de faire un appel à création en direction de toute personne victime de violences. Dans ce cadre, l’association de femmes et d’enfants victimes de violences (Afevv) a proposé des ateliers d’art-thérapie. Au total, une quinzaine de personnes ont partagé leurs dessins, auxquels ont été ajoutés des panneaux décryptant les mécanismes du psychotraumatisme. Le premier accrochage de Psychotraum’Artistes a eu lieu à Saint-Denis de La Réunion en 2021, et la dernière édition s’est achevée en janvier 2024. « Je me suis reconnue dans d’autres dessins, se rappelle Élise Amy. Certains sont assez universels, ils exposent les états par lesquels on passe… Tout ça forme un tableau très parlant à ceux qui savent, à ceux qui découvrent aussi. Une femme s’était représentée avec un énorme sac sur le dos, le poids du silence. Dans un autre dessin, on voit juste le torse d’une femme sans tête, avec des flammes noires autour d’elle. Ses mains tordent son ventre… Celui-là m’a beaucoup parlé. » La jeune femme a fait du chemin, et, passé l’urgence, elle ne dessine presque plus. « Quand je regarde mes dessins aujourd’hui, ça me permet de voir mon évolution, le travail que j’ai réussi à faire. »

« [Je voulais] rendre hommage au geste de témoignage de ces enfants, qui reprennent les crayons, se mettent à tracer, raconter, créer. Leurs dessins sont comme des gestes gagnés sur la mort et la destruction. »

Zérane Girardeau, directrice artistique et commissaire d’expositions

Parfois, ce sont les dessins des autres qui permettent de répondre à nos urgences collectives. En 2013, Zérane Girardeau, directrice artistique et commissaire d’expositions, ressent un choc, une colère, devant l’immensité des crimes perpétrés par le régime syrien sur son peuple, puis la honte devant les cadavres échoués sur les plages de la Méditerranée. « Je me suis dit : les mômes sont partout, sur les territoires en guerre, dans les camps de réfugiés, les hôpitaux bombardés, les canots. J’ai vu des dessins des survivants et je me suis mise à écrire un projet pour rendre hommage au geste de témoignage de ces enfants, qui reprennent les crayons, se mettent à tracer, raconter, créer. Pour moi, leurs dessins sont comme des gestes gagnés sur la mort et la destruction. »

Le dessin, voix des maux collectifs

Elle crée alors l’association Déflagrations, dans le but d’identifier, protéger et rassembler ces récits graphiques de toutes époques, de tous continents. Des croquis d’enfants survivant·es de la Shoah ou de parcours migratoires torturés, des gribouillis de Raqqa en Syrie, de Sarajevo, du 11 septembre 2001, du Rwanda. Des dessins d’enfants disséminés dans les archives à Londres, Berlin ou Madrid, des dessins gardés dans les locaux d’ONG et de leurs acteurs humanitaires (comme Médecins sans frontières, qui nous a transmis quelques dessins) ou dans les musées du souvenir. Des images de la guerre, créées pour survivre, qui peuvent panser des plaies bien plus grandes encore. Des plaies sociétales.

« Ma première question, c’était : “Quelle image peut rendre visible la guerre et ses effets ?”, se souvient-elle aujourd’hui. Quelle image nous permet de garder les yeux ouverts ? Nous avons tous été devant des dessins d’enfants, ce sont des images qui ne sont pas des illustrations du réel mais des recompositions personnelles : ils mélangent des éléments réels, symboliques imaginaires, ils déforment, cachent, exagèrent, superposent des temporalités. Un enfant peut montrer une scène de pillages, d’exécutions, et ajouter un soleil, une végétation, des animaux, une juxtaposition parfois surprenante, énigmatique, mais qui fait sens pour lui. Ce sont des images ouvertes, qui nous laissent avec notre imaginaire, avec le mystère de ce qui est parfois insondable. Au quotidien, on est envahi·es par des images immédiatement visibles et lisibles. Là, on doit s’attarder devant ces figurations et tenter d’approcher l’expérience intime. Voilà la force de ces dessins d’enfants. »

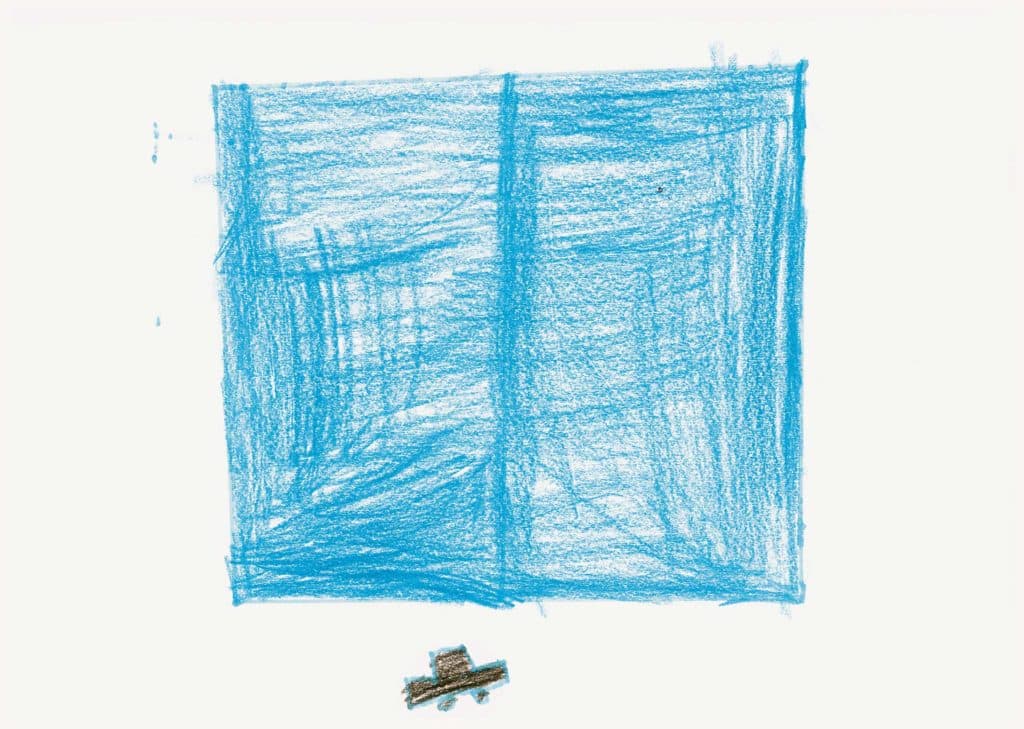

L’auteur du dessin ci-dessus est un garçon syrien qui a dû fuir son pays avec sa famille en 2012 alors qu’il était âgé de 3 ans. A 8 ans, au centre de santé mentale de Médecins sans frontières à Irbid en Jordanie, il dessine un rêve : « C’est une porte et une voiture. Nous revenons dans notre pays. Je me souviens de la porte. Elle était bleue. Je suis dans la voiture, avec toute ma famille. » Crédit : MÉDECINS SANS FRONTIÈRES / DÉFLAGRATIONS

En 2021, le dessin de Kenza, la survivante de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, a rejoint des centaines d’autres entre les murs du Mucem, à Marseille, dans le cadre de l’exposition « Déflagrations : dessins d’enfants et violences de masse ». Quand Kenza visite l’exposition et trouve son dessin au milieu des autres, elle vacille : « On n’a pas vraiment vécu la même chose, mais on a le même rapport [au monde] : on entend des tirs, des trucs, même si ce n’est pas là. On est comme unis ici, rassemblés, même si on se connaît pas. » Six ans après l’attaque, l’enfant désormais âgée de 11 ans reste fragile, mais ce dessin est l’expression de son courage, sa voix à elle pour montrer ce qui persiste. « Je veux que les gens voient ma colère, mes émotions, ce que j’ai vécu », résume-t-elle. En 2019, en séance avec une art-thérapeute où il fallait représenter son super pouvoir, elle a fabriqué un petit masque bleu avec des plumes jaunes sur lequel elle a collé des dizaines d’yeux, comme pour illustrer son hypervigilance : « Quand on voit, on se sauve. » •

Cet article a été édité par Mathilde Blézat.

(1) Rithy Panh est un réalisateur franco-cambodgien, survivant des horreurs perpétrées par le régime des Khmers rouges entre 1975 et 1979. Ses films Les Gens de la rizière (1994) et S21. La machine de mort khmère rouge (2002) ont fait date. Son travail se concentre sur le traumatisme et le travail du deuil.

(2) Pratiquée depuis 1987, l’EMDR est une psychothérapie par mouvements oculaires qui cible les mémoires traumatiques des individus.