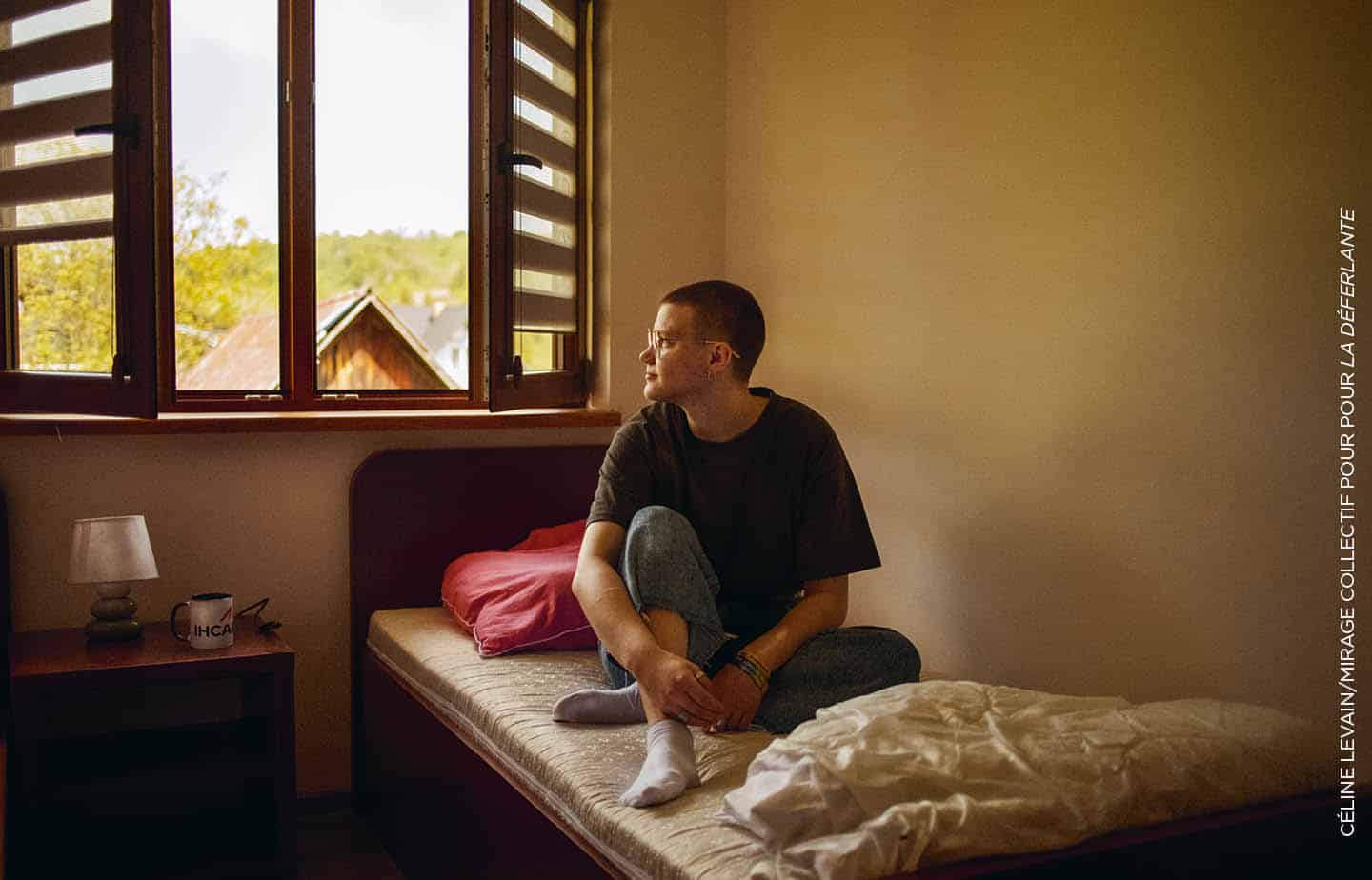

À l’étage, sur le lit, des cahiers traînent. Des pages blanches qu’Olha, 20 ans, n’arrive pas à remplir. « Ils viennent de Boutcha », lâche cette graphiste, comme une justification. Elle les avait commandés par téléphone à la librairie où elle a l’habitude de se fournir en papeterie.

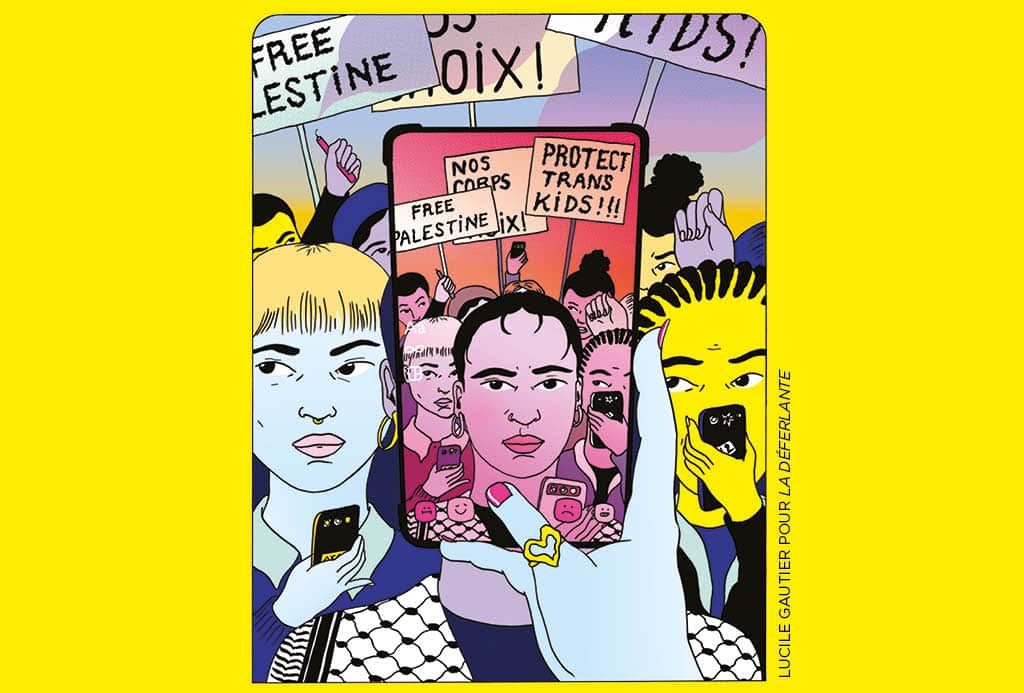

À la frontière, côté polonais, Olha aperçoit sur deux tee-shirts l’astérisque violet et vert, symbole de l’EL*C. Lancé en 2017, ce réseau féministe lesbien international vient en aideà toutes les personnes « qui se reconnaissent dans l’activisme lesbien », qu’iels soient bi·es, pan, lesbien ·nes et / ou queer. « À la base, nous ne sommes pas une association humanitaire », souligne Ilaria Todde, 30 ans, l’une des rares salarié·es de la Conférence lesbienne* européenne. « Mais quandla guerre a éclaté en février dernier, on ne pouvait pas rester sans rien faire. On avait les alertes, on avait un réseau, il fallait que l’on se mobilise. C’était impossible de regarder mourir nos adelphes sans agir. » Les premières frappes russes s’abattent sur l’Ukraine le 24 février. Depuis, les mort·es se comptent par milliers et les discriminations explosent, notamment à l’encontre des personnes LGBTQ+. Pour venir en aide à celles et ceux qui fuient, les lesbiennes de l’EL*C mettent en place une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En Pologne, non loin de la frontière avec l’Ukraine, la Conférence lesbienne* européenne a également installé plusieurs refuges pour les personnes LGBTQ+. « C’était un challenge d’ouvrir un refuge lesbien ici, raconte Ilaria Todde. Mais nous n’avons pas vraiment pu choisir le lieu. Les premiers endroits que nous avions trouvés, on nous a fait comprendre que nous n’étions pas les bienvenues parce que lesbiennes. Nous avons dû partir. » Et pour cause. Selon l’ONG Ilga-Europe, qui publie chaque année un baromètre sur les droits des minorités, la Pologne est le pire pays de l’Union européenne pour les personnes LGBTQ+.

Réfugié·es en zones « libres de l’idéologie LGBT »

Depuis l’élection à la présidence polonaise du conservateur Andrzej Duda en 2015, les Polonais·es ont vu certains de leurs droits régresser, comme l’accès à l’avortement, déjà très limité dans le pays. Andrzej Duda a aussi lancé, en 2019, une vaste campagne de communication pour créer des zones dites « Strefy wolne od ideologii LGBT », littéralement : « libres de l’idéologie LGBT ». Dès lors, les municipalités qui le souhaitent peuvent signer une charte à travers laquelle elles s’engagent à tout mettre en oeuvre pour interdire les activités sociales, politiques et/ou culturelles assimilées aux personnes LGBTQ+. Le sud-est du pays, aux valeurs chrétiennes conservatrices, y a adhéré de façon massive. En réaction, l’Union européenne a suspendu certaines subventions, et la justice polonaise a dû annuler plusieurs arrêtés municipaux. Au passage, les juges ont rappelé qu’il « n’existe pas d’idéologie des (personnes) LGBT, tout comme il n’existe pas d’idéologie des personnes hétérosexuelles ».

Un verre à la main, plongée dans ses souvenirs, Héléna Vukovic, 48 ans, militante bénévole à la Conférence européenne lesbienne, dit avoir eu des doutes au début. « Quand on a ouvert les premiers refuges, on avait peur », se souvient cette ancienne militaire serbe, mise à la retraite par l’armée quand elle a entamé sa transition. « On est arrivées de nuit, il neigeait et on s’est demandé à quoi allait ressembler notre quotidien dans ces zones LGBT-free. » Si les premiers refuges doivent fermer pour cause de lesbophobie, EL*C a depuis trouvé d’autres lieux plus sereins. « C’était drôle quand on a payé les loyers ici, ajoute Héléna Vukovic. Le mot “lesbienne” est écrit sur nos chèques, on est dans une zone anti-LGBT et pourtant c’est passé. » Ilaria Todde, sa collègue, confirme : « Là où on est maintenant, on ne se cache pas, mais on ne se met pas en avant non plus. Être dans une zone anti-LGBT est secondaire dès lors que cela n’impacte pas la prise en charge des personnes qui dorment ici. Le propriétaire nous aime bien parce qu’on remplit ses chalets hors saison touristique. Ces refuges sauvent des vies, au sens premier du terme. »

Dans l’un des chalets, celui pour le staff de la Conférence lesbienne* européenne, une petite licorne est posée sur une commode. Une enfant, hébergée quelques semaines plus tôt avec ses deux mamans, l’a offerte aux lesbiennes de l’EL*C « pour qu’elle prenne soin de vous, comme vous avez pris soin de moi et de mes mamans ». Depuis, la peluche blanche et pailletée a trouvé sa place ici, où une centaine de personnes ont posé leurs valises et leurs larmes. Situées à moins de deux heures de l’Ukraine³, ces maisons en bois font face aux jeux pour enfants, aux chants des oiseaux et aux forêts à perte de vue. Au loin, les prières du dimanche matin résonnent. « Ce que l’on fait ici et maintenant, c’est la définition même du féminisme pour moi, affirme Ilaria Todde. À savoir, se soutenir et avancer ensemble malgré les épreuves. Les deux pays d’accueil les plus demandés sont l’Allemagne et les Pays-Bas. Personne ici ne veut s’installer en France parce que c’est un pays qui n’est pas considéré comme LGBT-friendly. C’est le pays de la “Manif pour tous”. »

Dans le salon empli de sucreries et de bouteilles de vin, la lumière du soleil s’engouffre et éclaire le sofa où sont regroupées les affaires d’Ilaria Todde. Dans quelques heures, elle quittera le refuge pour retourner chez elle, à Bruxelles. Une autre personne viendra la remplacer pour continuer d’épauler celleux qui vivent ici. Au quotidien, deux membres de l’EL*C sont présent ·es et se relaient tous les quinze jours en moyenne. L’Italienne attrape sa valise et part toquer aux portes des autres chalets. Des sourires l’accueillent, on s’embrasse, on promet de se revoir, de s’écrire et de prendre soin de soi. La conversation est hachée par les traductions automatiques des téléphones. Quand elles deviennent trop hasardeuses, iels dessinent dans l’air.

« J’ai vu El*c sur le parking, j’ai su que j’étais en sécurité »

Depuis sa terrasse, Olga, 45 ans, regarde Ilaria partir. Elle s’excuse de ne pas être en forme. La douleur et les médicaments l’épuisent. Trois semaines auparavant, elle a été opérée. Un cancer grignotait ses ovaires depuis plusieurs années sans qu’elle s’en soit rendu compte. C’est une fois qu’elle est arrivée en Pologne que le diagnostic est tombé. Avant la guerre, elle se souvient de douleurs de règles qui l’immobilisaient plusieurs jours, mais rien de comparable à ce qu’elle a enduré ces derniers mois. De leur côté, les médecins n’écartent pas l’hypothèse que le stress de l’exil ait pu faire progresser les tumeurs.

Une cigarette aux lèvres, Olga s’installe dans un fauteuil en bois. Héléna Vukovic interpelle le propriétaire pour le remercier de la dernière bouteille qu’il lui a offerte. Il lui demande de patienter, il a visiblement oublié de lui rendre quelque chose. Il plonge dans sa voiture et ressort avec le sac de courses d’une enseigne suédoise aux couleurs de l’arc-en-ciel. « Merci ! Il m’a bien dépanné la dernière fois ! », lance-t-il. De loin, Olga s’amuse de cette scène incongrue au sein d’une campagne polonaise étiquetée « libre de l’idéologie LGBT ».

Avant la guerre, Olga tentait de survivre en Ukraine comme vendeuse, femme de ménage ou vigile, selon les semaines. Mais depuis qu’elle est arrivée en Pologne, elle patiente. Les résultats de nouveaux examens médicaux devraient arriver dans les jours qui viennent. « Après le début de l’offensive russe, je suis restée un mois à Kharkiv où j’ai tout enduré, chuchote-t-elle. Très vite après le début de la guerre, il y a eu des ruptures de stock. J’ai commencé à envisager de partir parce que les prix ont explosé. Puis, une bombe est tombée. Elle a détruit la maison de mes voisins. » Un survêt sur le dos, le pendentif d’un saint autour du cou, elle prend la route direction la Pologne. « J’ai entendu qu’il y avait un bus d’évacuation qui partait, je n’ai pas réfléchi très longtemps. »

De Kharkiv à la frontière polonaise, le car évite les villes mais doit s’arrêter à plusieurs reprises. À cause des raids aériens, mais pas seulement « Une station-service a refusé de nous faire le plein parce qu’on parlait russe. On est ukranien·nes, on fuit la guerre, mais oui, moi je suis née sous l’URSS. » Les jours passent, et Olga atteint la lisière de la Pologne. Autour d’elle, des familles, des personnes âgées et des enfants éreinté·es attendent derrière les grilles du poste-frontière. Les heures s’allongent, les regards sont inquiets. « J’étais épuisée et complètement désorientée. Je me demandais ce que je faisais là et pourquoi j’étais partie. » Elle finit par obtenir l’autorisation d’entrer dans l’Union européenne. « J’ai vu EL*C sur le parking et j’ai su que j’étais en sécurité. C’était terminé, j’étais en famille, avec ma communauté. » Dans la voiture qui la conduit au refuge, la conversation est légère, le ton est à la rigolade. « C’était doux et simple. Ça m’a permis de me détendre et j’en avais vraiment besoin », continue Olga Une fois à l’abri dans la campagne polonaise, elle se glisse au fond d’un lit et dort jusqu’à ce que ses règles la conduisent à l’hôpital. Les médecins découvrent alors une tumeur de onze centimètres sur son ovaire droit⁴. « Ici, tous les soins sont pris en charge. En Ukraine, si tu ne peux pas payer, tu peux rentrer mourir chez toi. Pour moi, je pense que cela aurait coûté plus de 50 000 hryvnias [environ 1 700 euros]. » Ses yeux s’embrument. « Ma mère a été emportée par un cancer des ovaires. Si j’avais eu plus d’argent, peut-être qu’elle n’en serait pas morte. »

Les familles fuient la guerre, sans leurs enfants LGBTQ+…

Avec la guerre, la situation économique et sociale de l’Ukraine s’est considérablement détériorée. Avant les bombardements, le salaire minimum était de 4 700 hryvnias, soit environ 178 euros. Sans revenus, avec une inflation record et des ruptures de stock, une partie des Ukrainien·nes n’arrivent plus à se nourrir. Dans ce chaos, être LGBTQ+ ajoute une vulnérabilité supplémentaire, comme l’explique Lenny Emson, directeur·ice de la Pride de Kyiv. Dans sa voiture à l’arrêt sur une autoroute entre la Pologne et l’Ukraine, des médicaments et des denrées alimentaires s’entassent. « Avant la guerre, nous avions un semblant de protection, précise Lenny Emson. Maintenant, les droits humains ne sont clairement plus une priorité et les exactions sont très nombreuses. » Iel dit être en contact avec plusieurs personnes, principalement des adolescents gays, dont les familles fuient la guerre, mais sans eux. En quelques semaines, plus d’une vingtaine d’agressions ont été recensées, selon des militant·es LGBTQ+. Un couple gay battu par des militaires ukrainiens, des discriminations dans les refuges… La liste s’allonge de jour en jour. Fondatrice d’Insight, une ONG qui lutte pour les droits humains en Ukraine, Olena Shevchenko ne décolère pas de son agression à Lviv. « J’ai été attaquée par des mecs d’extrême droite. Alors que je chargeais la voiture, ils sont venus vers moi, m’ont insultée et m’ont dit que je n’avais pas ma place ici. Dans mon propre pays. Après, ils m’ont projeté du gaz au visage et sont partis. »

Ilya-Rina, 19 ans, fait le même constat. Iel ne compte plus les agressions subies dans son propre pays. « Les attaques envers nos communautés sont généralisées et quotidiennes en Ukraine. C’est difficile à vivre. Personnellement, cette haine m’affecte beaucoup. Heureusement que l’on est ensemble et que l’on se soutient. C’est cette adelphité qui me fait me sentir vivant·e et qui fait que je suis encore là aujourd’hui. » Originaire de Kyiv, Ilya-Rina a fui ses parents l’an passé. Eux non plus ne voulaient pas d’un·e ado queer chez eux. Hébergé·e un temps dans la famille d’une amie, iel pensait pouvoir retrouver un certain équilibre. Mais la guerre a éclaté. « J’ai fui Kyiv pour Lviv. J’y suis resté·e plusieurs semaines et quand j’étais prêt·e émotionnellement pour partir, j’ai repris la route. » Iel marque une pause. « Je veux rentrer, mais c’est trop tôt encore. Je vais essayer d’être autant que possible utile à ma communauté et à mon pays en étant à l’étranger. » Désormais, Ilya-Rina se rêve en activiste des droits humains pour l’Ukraine, depuis Bruxelles.

Autour des chalets, le propriétaire s’affaire aux derniers préparatifs, en ce mois de juin, quelques semaines avant le début de la saison touristique. Un clou à remettre, de nouvelles jardinières à accrocher, du bois à couper pour permettre aux touristes estivaux de faire des feux le soir. « Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir encore rester ici, reconnaît Ilaria Todde. J’espère juste que quand la saison touristique sera ouverte, ces refuges n’auront plus d’utilité. Que toutes les personnes auront trouvé un endroit où vivre et qu’on pourra prendre du temps ensemble pour rire autour d’un verre. » Son téléphone vibre. Sur l’écran, la photo d’un couple lesbien lors d’un match à Barcelone, accompagnée de deux mots : « Thank you. »

Au moment où nous bouclions ces pages, à la mi-juillet, le refuge était toujours ouvert. De leur côté, Ilya-Rina, Olha et Olga, avaient quitté la Pologne. Olha et Olga se trouvaient toutes les deux en Espagne à la recherche d’un emploi. Et Ilya-Rina avait rejoint la Suède.

*****

1. Une série de crimes de guerre ont été commis contre des civil·es ukrainien·nes à Boutcha et dans d’autres localités ukrainiennes du nord et nord-est de Kyiv (Kiev) entre les 27 février et 31 mars 2022 au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

2. Mot épicène qui désigne les frères et soeurs. Il peut s’employer plus largement pour désigner des amie·s des membres d’une communauté sans faire mention du genre.

3. Pour la sécurité des personnes présentes dans ce refuge, le nom de la ville ne peut pas être communiqué.

4. Depuis ce reportage, les médecins sont optimistes sur le pronostic d’Olga.