Saint-Ouen, 1952. Dans son appartement exigu, Ginette Bac, mariée depuis quatre ans à Claude Bac et déjà mère de trois enfants en bas âge, est submergée par les tâches domestiques.

Alors qu’elle peine à préparer les repas, faire le ménage, laver les couches et les vêtements sales à la main – elle a une paralysie du bras droit depuis sa naissance –, la jeune femme découvre qu’elle est enceinte pour la quatrième fois. Malgré le soutien logistique de sa belle-mère, Léonie, elle perd pied. À la naissance de Danielle, elle sombre dans ce que l’on diagnostiquerait aujourd’hui comme une dépression post-partum, tandis que Claude, ouvrier dans la maçonnerie, multiplie les heures supplémentaires et s’absente de plus en plus du foyer.Quand Danielle a six mois, en janvier 1953, Ginette s’aperçoit, accablée, qu’elle est enceinte pour la cinquième fois. Elle s’enferme derrière ses volets, nourrissant peu ses enfants et ne les lavant quasiment plus. L’appartement « se transforme peu à peu en taudis infect », écrivent les historiennes Danièle Voldman et Annette Wieviorka, dans Tristes Grossesses (1), la passionnante enquête qu’elles ont consacrée à cette affaire. Une assistante sociale et une assistante de police passent épisodiquement, alertées par Léonie, qui vient plus rarement depuis que le couple s’est disputé avec elle. En février 1953, Danielle finit par décéder de malnutrition et de manque de soins à l’âge de huit mois.

Ginette et Claude Bac sont incarcéré·es le temps de l’enquête judiciaire qui, fait rare à l’époque dans ce type d’affaires, n’épargne pas l’époux. « Vous ne semblez pas avoir songé, en rendant Ginette mère d’une famille si nombreuse, à la tâche psychique et morale que vous imposiez à une jeune femme de 22 ans, lui indique le juge d’instruction. Votre responsabilité morale commence là*. » Le magistrat souligne aussi l’affection que porte Ginette, délestée du travail domestique sans fin, à son cinquième bébé né en détention. À l’issue de leur procès, qui se tient en juin 1954, le jury populaire, composé de sept hommes, les déclare « coupables avec circonstances atténuantes » – sensibles sans doute à la plaidoirie de l’avocate de Ginette, qui avait mis en avant son handicap, les souffrances liées aux grossesses trop rapprochées et la situation précaire du couple. Les époux Bac sont condamné·es à sept ans de prison, Claude est déchu de sa « puissance paternelle » et les enfants placé·es sous tutelle. L’affaire est mentionnée dans les journaux comme un fait divers parmi d’autres. Mais quand, un an plus tard, elle sera rejugée, elle jouera un rôle essentiel dans l’émergence du combat pour la légalisation de la contraception.

Dans les années 1950, malgré la répression, les femmes avortent. Il y aurait alors 800 000 avortements par an, soit autant

que de grossesses menées à terme.

Des médecins leur imposent des curetages sans anesthésie

À l’époque où Ginette Bac subit cinq grossesses en cinq ans, la contraception et l’avortement sont strictement prohibés en France hexagonale, en vertu de la loi du 31 juillet 1920, alors même que dans les outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique…), l’État français mène une politique de limitation des naissances qui passe non seulement par la diffusion de savoirs contraceptifs, mais aussi par des avortements et des stérilisations forcées. Dans l’Hexagone, si l’interdiction de l’avortement remonte au Code pénal de 1791, la prohibition de la « propagande anticonceptionnelle » – passible d’un emprisonnement de quelques mois – est une nouveauté de 1920 qui s’explique par le fort déclin démographique causé par la Première Guerre mondiale. Face au million et demi de morts, à l’Assemblée nationale, « empêcher un enfant de naître après l’hécatombe semblait à beaucoup un crime contre la nation* ».

Cependant dans les années 1950, malgré la répression (2), les femmes avortent. C’est même « un phénomène sociologique, une habitude contractée par toutes les couches de la population, une sorte de mal nécessaire » en l’absence de contraceptifs autorisés, écrit le journaliste Jacques Derogy dans une enquête inédite sur le sujet publiée d’abord sous forme d’articles dans la presse en 1955, puis en 1956 aux Éditions de minuit sous le titre Des enfants malgré nous : le drame intime des couples. Selon les études démographiques et médicales sur lesquelles il s’appuie, il y aurait alors 800 000 avortements par an, c’est-à-dire autant que de grossesses menées à terme. La plupart des femmes avortent seules, ou avec l’aide d’une amie, d’une voisine, d’une sœur, et, au-delà des classiques sondes, l’omniprésence (et la variété) des objets domestiques est frappante. Derogy fait ainsi état d’un « effarant bric-à-brac d’épingles à cheveux, d’aiguilles à tricoter, de cure-dents, de porteplumes, de baleines de parapluie, […] de racines, d’os de poulet, […] d’injections d’eau savonneuse, de teinture d’iode, d’esprit de sel, d’extrait d’ergot de seigle, […] d’éther, d’alcool ou de glycérine, […] fers à friser, compas, […] morceaux de cire à cacheter ! »

Prises en étau entre la loi et leur refus d’une grossesse, les femmes subissent : quand elles se rendent aux urgences suite à un avortement qui tourne mal, « la société se venge comme elle peut », avec des médecins qui leur imposent par exemple des curetages sans anesthésie. Dix à 60 000 d’entre elles décèdent chaque année de pratiques abortives et des dizaines de milliers d’autres deviennent stériles. De toute évidence, hier comme aujourd’hui, interdire l’avortement « ne le supprime pas, il le rend mortel », comme le rappellent les pancartes des mobilisations actuelles face au recul du droit à l’IVG dans le monde.

Dans ce contexte émerge la mobilisation en faveur de la contraception comme « remède » à l’avortement, sous l’impulsion d’une gynécologue d’une quarantaine d’années, Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. Catholique de gauche, elle tire son engagement de la fin des années 1930 où, lors d’un stage en chirurgie à l’hôpital, elle est témoin des mauvais traitements infligés par de jeunes médecins aux femmes ayant avorté. En 1947, lors d’un séjour à New York, elle rencontre des militant·es du birth control (« contrôle des naissances »), comme la féministe anarchiste Margaret Sanger, fondatrice de l’American Birth Control League. Elle visite une des cliniques du mouvement où les couples peuvent trouver des ressources « pour espacer les naissances “en fonction de leurs capacités économiques, physiques et morales” », au nom de la « famille heureuse » plutôt que nombreuse*.

En mars 1953, Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé publie dans une revue hospitalière un premier article qui n’a aucun écho. Elle change alors de stratégie. « Pour émouvoir, susciter une adhésion, faire comprendre, il faut une histoire tragique capable de bouleverser l’opinion et la rendre ainsi accessible à l’enjeu qu’est le contrôle des naissances. Ce sera l’affaire Bac », expliquent Voldman et Wieviorka dans Tristes Grossesses.

Du procès d’un fait divers, à celui d’un fait de société

En juillet 1955, après que le premier jugement a été cassé pour vice de forme, le second procès Bac s’ouvre devant la cour d’assises de Versailles. Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, citée comme « témoin sur le fond », s’en saisit pour élargir son audience. Cette audition impressionne la cour mais aussi les journalistes présent·es en nombre. Ce nouveau procès n’est plus celui d’un fait divers mais d’un fait de société et de la loi de 1920. Le 7 juillet 1955, le jury, composé d’une femme et de cinq hommes, prononce un verdict beaucoup plus clément qu’en première instance : Claude et Ginette Bac, « coupables d’avoir […] par maladresse, imprudence, inattentions et négligences, été involontairement la cause de la mort de leur fille Danielle », sont condamné·es à deux ans de prison, une peine qui couvre la durée de détention déjà effectuée.

Si les époux Bac sortent libres du palais de justice et sont vite oublié·es par l’Histoire, leur affaire aura été à l’origine de la création de l’une des plus grosses associations féministes de ces dernières décennies : le Planning familial. Quelques mois après le verdict, Évelyne Sullerot, alors femme au foyer et mère de quatre enfants, écrit à Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé pour lui proposer de créer une association de femmes pour la maîtrise des naissances. « Qui aura le courage de mettre en branle le chœur des femmes qui depuis des millénaires chuchotent dans le privé ? », écrit Évelyne Sullerot. La gynécologue est emballée par la proposition, l’aventure est lancée. Pour ne pas attirer la suspicion des autorités, elles choisissent un nom bien sous tous rapports : la Maternité heureuse. Épaulées par l’époux de la gynécologue Benjamin Weill-Hallé, éminent médecin qui dispose d’un vaste réseau, elles convainquent intellectuelles, avocates, médecins et épouses d’hommes influents de les rejoindre.

Les statuts déposés avec un bébé sur les genoux

La plupart d’entre elles ont plusieurs enfants, caractéristique qui va être au cœur de leur stratégie de légitimation. En couverture de son livre (Librairie Maloine, 1959), Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé met ainsi une photo de quatre bambins à l’air épanoui, dont l’un porte une croix autour du cou – un clin d’œil appuyé à ses détracteurs catholiques. Quant à Évelyne Sullerot, elle utilise « les normes de genre comme arme* » et dépose les statuts de l’association en préfecture avec son bébé sur les genoux, provoquant une réaction enthousiaste de l’agente d’enregistrement : « La Maternité heureuse ? Ah ! Je vois ! » « Elle ne se doutait nullement que nous allions changer la société », écrira plus tard la militante*.

Afin d’accéder à des ressources inexistantes en France, ces pionnières se rapprochent d’organisations d’autres pays où la contraception est autorisée (États-Unis, Royaume-Uni, Suède, Belgique…). L’historienne Bibia Pavard, spécialiste des luttes pour la contraception et l’avortement, parle de « transfert militant (3) » pour évoquer ce qui se passe dans les rassemblements de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF), dont la Maternité heureuse devient membre en 1959. Médecins et infirmier·es français·es s’y forment aux méthodes de contraception, visitent des cliniques, et se procurent, entre autres, des pilules et des diaphragmes. Les militantes de la Maternité heureuse y renforcent leur argumentaire, adapté ensuite au contexte français, qui leur est particulièrement hostile. Ainsi, plutôt que de parler de « planification familiale » (traduction littérale de family planning) ou de « contrôle des naissances » (birth control), qui peuvent insinuer une politique imposée par l’État ou même rappeler l’eugénisme nazi, Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé forge le terme de « planning familial » qu’elle définit comme l’« ensemble des mesures visant à favoriser la natalité lorsque les conditions sociales, matérielles et morales s’y prêtent ». Forte de ce nouveau terme, elle en fait, selon Bibia Pavard, « un instrument d’une natalité vigoureuse pour rallier les natalistes » qui s’opposent à son combat.

La Maternité heureuse doit également affronter un autre puissant adversaire, le Parti communiste français (PCF). Si, comme Jacques Derogy, nombre de défenseur·euses de la contraception sont proches du parti, les dirigeant·es considèrent qu’il s’agit d’une lutte petite-bourgeoise et néomalthusienne émanant des États-Unis. « Depuis quand les femmes travailleuses réclameraient le droit d’accéder aux vices de la bourgeoisie ? » raille, en mai 1956, Jeannette Vermeersch, figure du parti et vice-présidente de l’Union des femmes françaises. Pour son mari Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, « le chemin de la libération de la femme passe par les réformes sociales, par la révolution sociale, et non par les cliniques d’avortement* ». Ces prises de position à contre-courant de la société sèment le désarroi et la colère parmi les militant·es et les médecins communistes. Pour Danièle Voldman et Annette Wieviorka, l’alliance de circonstance entre le PCF et les catholiques à l’Assemblée ont retardé « d’une douzaine d’années la possibilité pour les Françaises d’accéder librement aux moyens contraceptifs », occasionnant de nombreuses souffrances et morts supplémentaires.

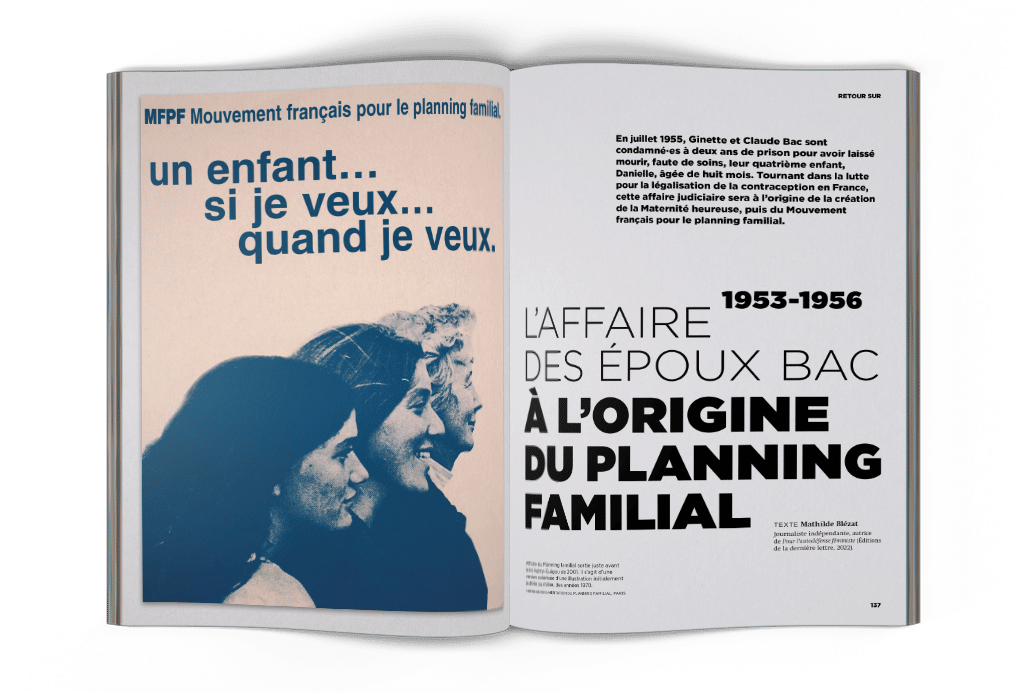

Du Planning familial à la loi Neuwirth

Au début des années 1960, la Maternité heureuse prend le nom de Mouvement français pour le planning familial (MFPF) et opère un changement d’échelle en ouvrant des centres d’informations un peu partout sur le territoire. Pour l’historienne Bibia Pavard, tout en poursuivant son « lobbying pour un changement législatif », le mouvement cherche à diffuser auprès du plus grand nombre des savoirs sur le corps, la sexualité et les pratiques contraceptives dans l’espoir que la loi « finira alors par tomber d’elle-même en désuétude (4) ». Un premier centre ouvre à Grenoble en 1961, rapidement suivi d’un autre à Paris. Ce sont des lieux où l’on contourne savamment la loi de 1920 en n’autorisant l’accès qu’aux adhérentes et en jouant sur la non-interdiction des contraceptifs (que les médecins allié·es se procurent clandestinement en Angleterre) puisque seule la propagande anticonceptionnelle est alors prohibée.

S’appuyant sur les organisations syndicales, associatives et partisanes locales (socialistes, laïques, franc-maçonnes…), le Planning évolue dans sa sociologie, rejoint notamment par de nombreuses enseignantes. C’est aussi l’heure des premiers conflits entre les « expert·es » et les « militant·es » fraîchement arrivé·es qui politisent le mouvement. Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé reproche à ces nouvelles adhérentes leur « croisade pour la laïcité ».

Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé forge le terme de « planning familial » qu’elle définit comme l’« ensemble des mesures visant à favoriser la natalité lorsque les conditions sociales, matérielles et morales s’y prêtent ».

En 1965, à travers notamment la candidature de François Mitterrand à l’élection présidentielle, la contraception accède enfin au rang d’objet de politique nationale. Elle est alors accaparée par des hommes qui occupent des positions dominantes (médecins et politiques) et font partie des mêmes cercles où ils discutent ensemble des contours à donner à un nouveau cadre légal – l’Assemblée nationale ne compte alors que huit femmes. « À “la politique de la salle à manger” entre femmes des débuts de la Maternité heureuse, se substitue “la politique des salons” feutrés, où l’on fume le cigare entre hommes », analyse Bibia Pavard dans Si je veux, quand je veux. Finalement, c’est une proposition de loi déposée par un député de droite, Lucien Neuwirth, qui est adoptée le 19 décembre 1967, au terme de longs débats législatifs qui ont eu pour effet de la restreindre (5). Quant à Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, elle quitte le Planning familial avant même le vote de cette loi, considérant l’objectif atteint puisque la population semble désormais acquise à la cause, mais aussi par désaccord avec la politisation du mouvement alors qu’elle aurait souhaité le voir se muer en une sorte de service public de la contraception. Pour les militant·es féministes, dont l’influence grandit au sein du Planning, non sans tensions, la lutte ne fait que commencer : accès libre des mineures à la contraception, remboursement des contraceptifs par la Sécurité sociale, déploiement de l’éducation à la sexualité… mais aussi ralliement à un nouveau combat d’avant-garde, celui du droit à l’avortement.

Il y a toujours des femmes qui, comme Ginette Bac, n’ont pas la possibilité de choisir leur grossesse.

L’accès à la contraception, un enjeu qui perdure

Des années 1960 à aujourd’hui, le Planning familial a connu de nombreux changements mais ces combats fondateurs sont restés au cœur de son action. Si, aujourd’hui, la contraception ne fait plus les gros titres des journaux, les revendications d’origine n’ont pas toutes été mises en œuvre, et il y a toujours des femmes qui, comme Ginette Bac, n’ont pas la possibilité de choisir leurs grossesses.

« Remboursement de la pilule contraceptive pour les moins de 26 ans, pilule d’urgence gratuite pour tous·tes… : au niveau des droits, on avance », explique Claire Ricciardi, coprésidente du Planning des Bouches-du-Rhône après en avoir été salariée pendant vingt ans. « Mais il reste des enjeux de taille, à commencer par l’accès de tous·tes à une information correcte et complète. » D’un côté, les fausses informations : « On a encore des pharmacien·nes qui disent aux jeunes que la pilule du lendemain peut donner un cancer ou rendre stérile si on la prend plusieurs fois, c’est effarant », regrette-t-elle. De l’autre, le manque de prévention, faute de moyens suffisants alloués. Au collège et au lycée, les séances d’éducation à la vie affective et sexuelle restent rares malgré l’obligation, inscrite dans la loi de 2001, d’en organiser trois par an durant la scolarité. « Dans nos interventions scolaires, on met l’accent en priorité sur les relations filles-garçons, les violences sexistes et sexuelles, les différentes orientations sexuelles et au final on n’a plus le temps pour parler de contraception, poursuit Claire Ricciardi. C’est comme ça qu’on se retrouve avec des jeunes qui pensent que la pilule protège des infections sexuellement transmissibles… »

Au-delà de l’information, l’accès à la contraception reste aujourd’hui encore marqué socialement. Certaines personnes n’ont pas de carte Vitale, d’autres n’ont pas les moyens, et d’autres enfin sont discriminées par les soignant·es. Une partie des personnes handicapées sont confrontées à une obligation de contraception (en institution, par exemple) voire de stérilisation et sont entravées dans leur volonté de mener une grossesse. À l’inverse, pour les valides, la contraception définitive reste très compliquée à obtenir, même pour celles qui ont déjà plusieurs enfants. Les hommes trans et les personnes non binaires trouvent difficilement des professionnel·les bienveillant·es et formé·es et la récente campagne du Planning familial sur l’accueil d’hommes enceints a provoqué une véritable panique morale. « Notre féminisme, c’est “mon corps, mon choix”. Et c’est la loi », rappelait l’association en août 2022 dans une tribune parue dans Libération. Sur le droit à la santé reproductive, que ce soit à l’époque de l’affaire Bac il y a 70 ans ou aujourd’hui – de la PMA pour tous·tes à l’IVG hors délai en passant par la ligature des trompes – les positions moralistes se heurtent à des faits de société bien réels et au vécu d’une partie de la population. Un demi-siècle après sa création, le Planning familial est toujours là pour le rappeler. •

1. Danièle Voldman et Annette Wieviorka, Tristes Grossesses : l’affaire des époux Bac (1953–1956), Seuil, 2019. Toutes les références à cet ouvrage dans cet article seront signalées par un astérisque.

2. En 1943, la « faiseuse d’ange » Marie-Louise Giraud et le médecin Désiré Pioge sont guillotiné·es pour avoir pratiqué des avortements. Si le régime de Vichy a été particulièrement répressif, avec environ 3 800 condamnations par an, des centaines furent aussi prononcées dans les années 1950.

3. Bibia Pavard, « Du Birth control au Planning familial (1955–1960) : un transfert militant », Histoire@Politique, Politique, culture, société, no 18, 2012.

4. Bibia Pavard, Si je veux, quand je veux : contraception et avortement dans la société française (1956–1979), Presses universitaires de Rennes, 2012.

5. La loi Neuwirth prévoit un consentement écrit des parents pour avoir accès à la pilule ou au stérilet avant 21 ans, âge de la majorité avant 1974 ; les contraceptifs ne sont pas remboursés ; la propagande et la publicité restent interdites.