Ça y est : (presque) tout le monde est pour la parité. Voilà au moins une doléance raisonnable et républicaine, un levier d’action à la fois simple, visible et efficace, qui a le mérite de ne pas coûter un sou.

Égalité en droit mais inégalités sociales

L’adoption progressive des lois pour la parité n’a pourtant pas été facile. Outre l’évidente opposition des nombreux hommes qui ont vu leur échapper la perspective d’un mandat ou d’un poste, elle a d’abord été retardée par le Conseil constitutionnel, pour qui le principe d’égalité devant la loi était incompatible avec toute distinction des citoyen·nes par catégories – donc avec toute action politique ciblant directement une catégorie discriminée pour faire advenir l’égalité de fait. Après ne s’être longtemps appliquée qu’aux hommes (les Françaises ne s’étant vu concéder le droit de vote qu’en 1944), la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, forte de son récent universalisme, faisait obstacle à toute reconnaissance législative des discriminations dont les femmes étaient victimes.

Il a fallu modifier la Constitution en 1999 pour autoriser « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux », puis en 2008 pour y ajouter les « responsabilités professionnelles et sociales ». Deux séries de textes ont pu alors instaurer la parité en matière de mandats électoraux et fonctions électives, ainsi que dans les conseils d’administration et de surveillance des grandes entreprises. Les grands moyens ont été employés pour tenter d’abattre ce plafond de verre (consultez notre glossaire de concepts) qui prive les femmes de l’accès aux positions de pouvoir politique et économique les plus hautes, ou en tout cas les plus ostensibles et symboliques. Cet effort est toujours en cours : en témoigne la proposition de loi examinée à l’Assemblée nationale à l’automne dernier, qui prévoit l’instauration de quotas de femmes aux postes exécutifs des grandes entreprises.

Force est cependant de constater que l’exigence de parité n’a pas ruisselé. Son effet s’est strictement borné aux prescriptions légales, sans jamais les dépasser : si on compte aujourd’hui 42 % de femmes parmi les conseillers et conseillères municipales grâce aux règles de composition paritaire des listes électorales, elles ne représentent que 20 % des maires finalement élu·es. De la même manière, son principe ne s’est propagé ni horizontalement dans les espaces de pouvoir que la loi ne cible pas – postes de direction du privé ou du public, plateaux de télévision, responsables nationaux des partis politiques et des confédérations syndicales –, ni verticalement : l’entrée massive des femmes dans les conseils d’administration des entreprises du CAC 40 n’a pas le moins du monde contribué à réduire les inégalités de rémunération entre salarié·es.

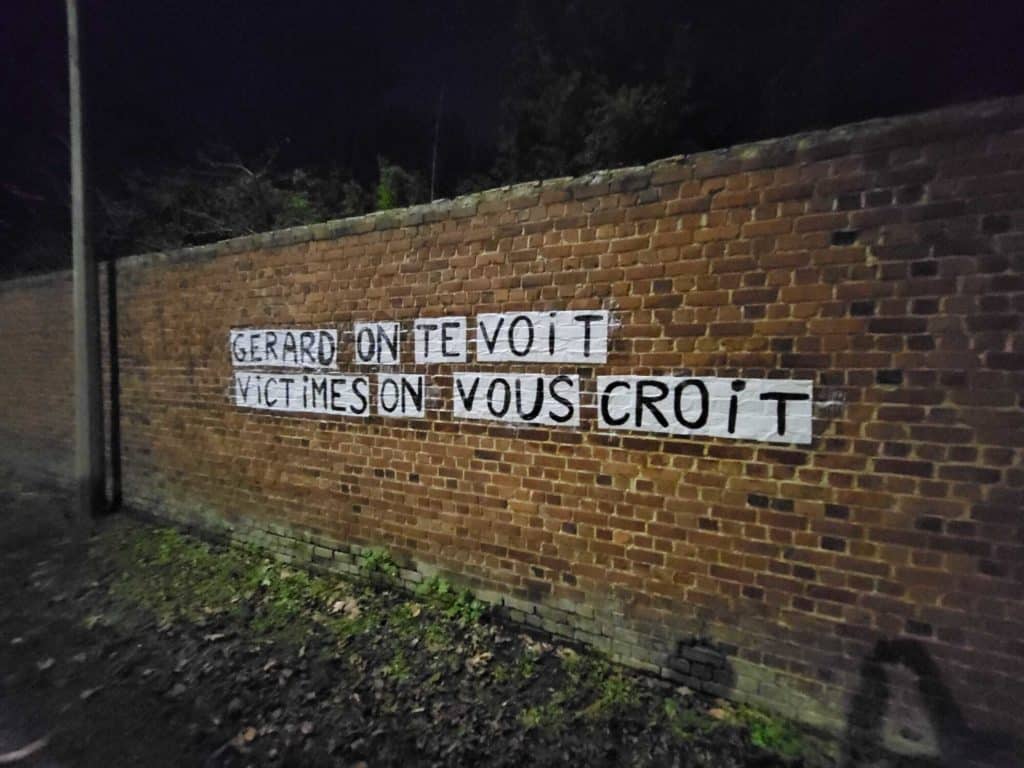

C’est le défaut originel des lois sur la parité : elles n’opèrent ni ne traduisent aucune transformation des mentalités ou de la structure de la société. Elles n’ont au contraire que pour but d’ouvrir certaines portes à certaines femmes – ces « femmes puissantes », déjà arrivées, ou presque, à qui l’on veut donner les mêmes chances qu’aux hommes, en tout cas ceux de leur milieu social. Aussi, quel est l’intérêt politique et pratique pour les autres femmes, l’immense majorité, celles qui demeureront toujours trop loin pour se heurter à ces plafonds de verre ? Quel est l’intérêt de voir des femmes accéder à des postes élevés, si elles ne sont là que pour exercer le pouvoir et non pour le changer ?

La complémentarité sans remise en cause des discriminations

Si ce n’était que cela, les lois sur la parité ne seraient qu’un dispositif décevant aux gains limités. Mais, en devenant le paradigme institutionnel de l’égalité entre les sexes, il est à craindre que la parité ait condamné d’autres modalités d’action. Car l’accroc à la sacrosainte égalité devant la loi que représente l’imposition de règles paritaires n’a en effet pu être justifié idéologiquement et juridiquement que par la reconnaissance du caractère naturel de la différence de genre : le genre n’y est pas appréhendé comme un principe d’infériorisation des femmes, mais comme une heureuse complémentarité. Les lois pour la parité n’ont pas pour fonction de remettre en cause les discriminations structurelles : si les sanctions prévues par la loi s’appliquent indifféremment en cas de surreprésentation d’hommes ou de femmes, c’est bien qu’il ne s’agit pas d’améliorer la présence globale des femmes dans les espaces de décision, mais seulement d’assurer, table par table, que les deux faces supposées de l’espèce humaine soient également représentées. Parfaitement digérée par la doctrine universaliste, la parité est devenue l’opposé symbolique de la réunion non mixte : le rétablissement de l’harmonie par le haut contre un outil d’émancipation par le bas. Si elle apparaît comme une correction bienvenue, c’est qu’elle n’a vocation ni à s’attaquer aux hiérarchies structurelles ni à s’étendre à d’autres minorités sociales. Illusion d’optique donnant la conviction d’une égalité déjà réalisée, elle ferme plus de portes qu’elle n’en ouvre.