Devenu pour la seconde fois président des États-Unis le 20 janvier 2025, Donald Trump a eu l’agréable surprise de voir se rallier à lui les grands noms de la Silicon Valley, parmi lesquels Elon Musk, dirigeant de X (anciennement Twitter), ou Mark Zuckerberg, à la tête de Meta (qui rassemble Facebook, Instagram, WhatsApp…).

Le premier est l’un des acteurs les plus impliqués dans la mise en place du projet fasciste porté par la Maison Blanche ; le second prend sa part dans la révolution conservatrice en cours : il a par exemple annoncé l’assouplissement des règles de modération qui limitaient les contenus haineux sur ses réseaux sociaux, ou encore la suspension du programme Diversité, égalité et inclusion (DEI), qui fixait des objectifs de justice sociale au sein du groupe Meta.

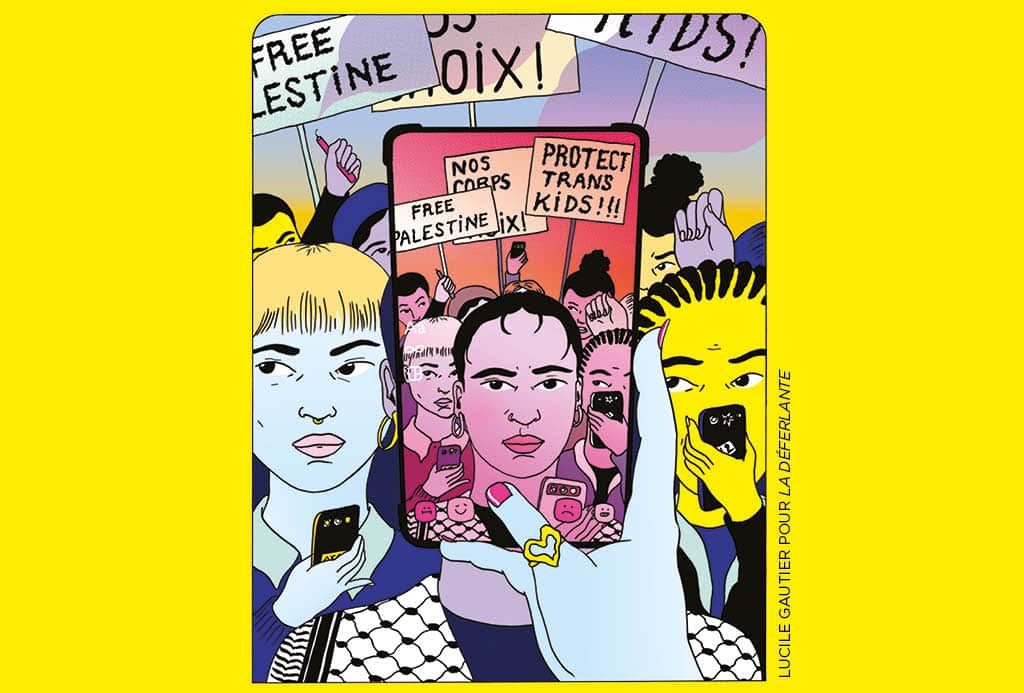

Certes, sur les réseaux sociaux, les femmes, les personnes racisées et LGBTQIA+ ont toujours été exposées à des formes de cyberviolences bien spécifiques. Mais ces espaces numériques ont aussi permis l’émergence de mobilisations, tels le mouvement Black Lives Matter, en 2013, qui mettait en lumière les violences policières racistes, ou encore MeToo, en 2017, qui, avec la reprise d’un mot d’ordre lancé dès 2006 par la militante africaine-états-unienne Tarana Burke, est devenu une vague mondiale de dénonciation des violences sexuelles et sexistes. Pour enrayer le backlash réactionnaire, est-il possible de continuer à militer en utilisant ces réseaux sociaux ?

Maud Royer est cofondatrice de l’association féministe et de lutte contre la transphobie Toutes des femmes, créée en 2020. Responsable des outils numériques des campagnes de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022, elle est l’autrice de l’essai Le Lobby transphobe (Textuels, 2024).

Elle est membre du comité éditorial de La Déferlante.

Irène Despontin Lefèvre est maîtresse de conférences à l’université Paris 8–Vincennes–Saint-Denis, en sciences de l’information et de la communication, et chercheuse au Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (Cémti).

Elle travaille sur les usages des réseaux sociaux, les mobilisations féministes

et le féminisme de hashtag (#MeToo, #NousToutes…).

Elvire Duvelle-Charles est réalisatrice et autrice. Ancienne activiste

des Femen, elle cocrée en 2017 Clit Révolution, un compte Instagram consacré à la sexualité, avec la journaliste Sarah Constantin.

Elle est l’autrice de l’essai Féminisme et réseaux sociaux. Une histoire d’amour et de haine (Hors d’atteinte, 2022).

Après l’élection de Donald Trump, les dirigeants des plateformes ont ouvertement dévoilé leur allégeance aux mouvements d’extrême droite. Comment avez-vous vécu ce basculement ?

ELVIRE DUVELLE-CHARLES Je n’ai pas été surprise. On sait depuis longtemps que les plateformes instrumentalisent les algorithmes à des fins politiques et favorisent les discours masculinistes, réactionnaires… Les déclarations d’Elon Musk et de Mark Zuckerberg ne sont que la confirmation d’un mouvement de fond qu’on observe depuis dix ans.

IRÈNE DESPONTIN LEFÊVRE Je partage ce constat : les groupes réactionnaires étaient déjà présents, structurés et formés à la prise de parole en ligne. Ce qui a changé, c’est qu’ils occupent aujourd’hui une place plus importante dans

l’espace numérique. Cette hypervisibilité résulte d’un alignement entre leur discours et les décisions des propriétaires des plateformes. Ce n’est pas juste une question d’algorithmes, c’est un choix politique assumé.

MAUD ROYER Pendant longtemps, on a considéré l’espace numérique comme un contre-pouvoir, un lieu où s’exprimaient les voix progressistes et dominées. Cette époque est révolue. Ce qui est nouveau, c’est qu’Elon Musk accepte de sacrifier la rentabilité de sa plateform1À l’issue de son rachat en 2022 par le milliardaire Elon Musk, X a perdu plus de 70 % de sa valeur. En mars 2025, Musk est néanmoins parvenu à lever près d’un milliard de dollars

pour les réinjecter dans la plateforme. pour défendre une idéologie. Mark Zuckerberg, de son côté, est plus opportuniste : il ajuste Meta en fonction du climat politique pour préserver la stabilité de son entreprise.

« Pendant longtemps, on a considéré l’espace numérique comme un contre-pouvoir, un lieu où s’exprimaient les voix progressistes et dominées. Cette époque est révolue. »

Maud Royer

En réaction à ces prises de parole, de nombreux·ses militant·es et médias ont annoncé se retirer de ces plateformes. Selon vous, faut-il les quitter ou, au contraire, les investir comme des territoires à défendre ?

IRÈNE DESPONTIN LEFÊVRE On a débattu avec mes collègues chercheur·euses de l’intérêt d’investir d’autres plateformes, comme Bluesky2Bluesky est une plateforme similaire à X, créée en 2019 par une femme, Jay Graber. Elle se targue d’être, à l’inverse de X, un réseau décentralisé, et ne dépend d’aucune des multinationales de la tech.. Mais quitter X n’est pas aussi simple qu’il y paraît : cela soulève des enjeux de visibilité, d’accès à l’information et de diffusion des idées. Cela pose aussi la question de l’impact réel d’un départ : est-ce qu’on arrête de donner du pouvoir à l’extrême droite ou est-ce qu’on lui laisse simplement le champ libre ?

ELVIRE DUVELLE-CHARLES Je vois un intérêt au départ. Les réseaux fonctionnent grâce aux contenus que nous y publions. Si une masse critique d’utilisateur·ices quitte X ou Instagram, ces réseaux perdent de leur intérêt. Le problème, c’est que trop de médias et de collectifs féministes en dépendent. On doit se demander comment organiser un militantisme qui ne dépende pas des algorithmes. Personnellement, j’ai orienté une partie de ma communauté vers une newsletter. Je publie quand je veux, sans penser à faire plaisir à l’algorithme et je ne dépends pas d’une plateforme qui monétise mes données.

MAUD ROYER On l’oublie, mais, historiquement, la diffusion des idées a toujours reposé sur des médias indépendants. Au xxe siècle, les partis politiques utilisaient le journal papier comme outil militant. L’Humanité en 1920 ou un compte Instagram politique aujourd’hui, c’est le même principe : informer, mobiliser, créer du débat. La grande différence, c’est qu’un journal repose sur un collectif pour être produit et diffusé, alors que les réseaux sociaux individualisent la parole. L’autre problème, c’est que le mouvement féministe en France mobilise en ligne pour le 8‑Mars ou le 25-Novembre, mais qu’il manque d’organisations solides pour structurer les luttes, contrairement aux syndicats, qui rassemblent des centaines de milliers d’adhérent·es. Cette fragilité doit nous pousser à nous interroger : comment créer des structures capables de porter nos idées indépendamment et durablement ?

« On doit se demande comment organiser un militantisme qui ne dépend pas d’entreprises privées. »

Elvire Duvelle-Charles

Au-delà des difficultés rencontrées par le mouvement féministe, la relation entre la gauche française et le numérique semble parfois compliquée. Maud Royer, quel regard portez-vous là-dessus ?

MAUD ROYER La gauche dans sa forme radicale a compris très tôt l’importance du numérique. La France insoumise a toujours été très présente sur les réseaux sociaux : Jean-Luc Mélenchon [son fondateur] a été l’un des premiers hommes politiques à investir YouTube et Facebook, et il reste l’un des plus suivis. Son usage du numérique a permis de créer un lien direct avec les citoyen·nes et d’installer une culture de mobilisation en ligne. Cette stratégie s’inscrit dans un mouvement plus large qui a traversé la gauche radicale des années 2010 : en Espagne, par exemple, Podemos a adopté une approche similaire. Ces mouvements ont compris que les réseaux sociaux étaient des outils centraux pour structurer les mobilisations populaires et remporter des batailles politiques. La gauche traditionnelle, en revanche, a mis plus de temps, à l’exception notable de Ségolène Royal avec Désirs d’avenir3Association issue des réseaux de Ségolène Royal pour en faire la candidate socialiste à l’élection présidentielle de 2007, Désirs d’avenir se démarque en investissant le Web dès 2006, avec le site participatif desirsdavenir.fr..

Investir efficacement le Web n’est pas tant une question de volonté que de capacité à répondre à une logique économique : les réseaux sociaux sont en effet devenus des espaces monétisés et concurrentiels. Aujourd’hui, la droite semble avoir pris l’avantage, car elle dispose de moyens financiers plus importants pour les exploiter. Aux États-Unis, par exemple, les campagnes politiques en ligne reprennent les techniques du marketing digital utilisées par les entreprises, auxquelles les conservateur·ices peuvent allouer davantage de ressources.

En France, les régulations sur la publicité politique rendent la situation différente, mais l’enjeu économique reste déterminant.

Comment archiver les féministes ?

À l’occasion du rachat de Twitter (rebaptisé X) par Elon Musk en avril 2022, puis de son ralliement à Donald Trump, élu en novembre 2024, de nombreux·ses chercheur·euses, militant·es et médias (dont La Déferlante) ont quitté le réseau, parfois en supprimant leur compte et, avec, de précieuses données. De quoi poser la question de la mémoire des luttes sociales en ligne, et « particulièrement du féminisme, qui a toujours rencontré des difficultés de conservation et de visibilité de ses archives », rappelle Irène Despontin Lefèvre. « Les réseaux sociaux servent à organiser des mobilisations, à annoncer des manifestations, à soutenir les victimes et à produire des récits de lutte à travers des hashtags féministes. Comment conserver ces traces pour qu’elles deviennent des archives exploitables à l’avenir ? », s’interroge-t-elle.

« Certains mouvements ont été construits exclusivement sur les réseaux sociaux, par des activistes parfois anonymes et peu présentes dans l’espace physique des manifestations », ajoute Elvire Duvelle-Charles, pour qui seule « une stratégie consciente et proactive » de conservation peut éviter les pertes. Dans le cadre de leur travail de recherche, toutes deux ont eu recours aux captures d’écran de stories Instagram, un format par définition éphémère puisque visible pendant seulement 24 heures.

L’enjeu est mémoriel, mais il s’agit aussi de consolider les acquis et d’« éviter qu’on réinvente la roue », insiste Maud Royer, qui invite les féministes à maintenir une production écrite hors des réseaux pour empêcher sa disparition : c’est ce que propose également la chercheuse Bibia Pavard, spécialisée en histoire des femmes et du genre. La chercheuse exhorte même les féministes à imprimer leurs productions en ligne. Reste que le caractère éphémère d’une publication « peut être un avantage pour les personnes qui souhaitent investir un espace militant sans subir le poids d’un archivage immuable », note Elvire Duvelle-Charles. Notamment pour les personnes trans, qui peuvent voir leur identité ou leurs prises de parole pré-transition exposées contre leur gré, ou encore les personnes racisées, dont des posts très anciens sont régulièrement exhumés par l’extrême droite afin de les disqualifier.

Irène Despontin Lefèvre, vous qualifiez le féminisme contemporain de « technophile4Irène Despontin Lefèvre, «L’engagement féministe “en quelques clics” : s’adresser à toutes, se distinguer par la communication», Communiquer, no 39, 2024 (consultable en ligne). ». Quelles sont les limites de cette tendance ?

IRÈNE DESPONTIN LEFÊVRE J’ai particulièrement travaillé sur les pratiques de Nous toutes et sur sa vision enthousiaste du numérique, présenté comme un moyen accessible à toutes de mener la révolution féministe, avec des slogans du type « Si vous savez utiliser WhatsApp, vous pouvez changer le monde ». Mais, en pratique, cette vision rencontre plusieurs limites. Par exemple, dans des réunions collectives, certaines militantes ont de fait été exclues des décisions, votées en ligne et en direct, car elles n’avaient pas de smartphone. Il existe aussi une hiérarchisation de la parole dans le collectif : celles qui ont les compétences numériques se retrouvent en position de pouvoir, tandis que les autres sont mises à l’écart. Ces phénomènes montrent une contradiction entre l’idéalisme des discours inclusifs et la réalité d’un militantisme qui, même pratiqué en ligne, n’est pas exempt d’inégalités matérielles et sociales.

ELVIRE DUVELLE-CHARLES Les réseaux sociaux ont tout de même permis à des communautés marginalisées de s’organiser – je pense aux afro-féministes – et à des gens de sortir de l’isolement : les habitant·es des zones rurales, les personnes en situation de handicap… Mais en effet, l’outil seul ne suffit pas. Il faut articuler le travail en ligne avec d’autres formes de militantisme.

MAUD ROYER Dans les années 2010, on croyait pouvoir changer le monde en appuyant sur un bouton. C’est de moins en moins vrai aujourd’hui, même si les réseaux restent de puissants outils d’auto-organisation. Par ailleurs, la question de l’accessibilité dans le monde militant n’a pas attendu Internet pour se poser. Avant, on s’organisait avec des mails ou par téléphone et, encore aujourd’hui, certain·es n’ont ni l’un ni l’autre. Alors il faut toquer aux portes. C’est crucial de ne pas abandonner ces anciens moyens d’organisation sous prétexte de modernité.

Dans les années 2010, MeToo a marqué un tournant dans les luttes en ligne. Comment évaluez-vous l’impact politique de ce mouvement ? Est-il plus qu’une série de témoignages ?

ELVIRE DUVELLE-CHARLES Cette critique ne me semble pas fondée. Le but premier de ce mouvement était de rendre visibles les violences et d’offrir un espace aux victimes pour témoigner. MeToo a permis une réappropriation du récit et une prise de conscience collective de l’ampleur du problème. Certes, il ne s’agit pas d’un projet politique structuré, mais son impact réside dans sa capacité à exposer la réalité de façon frappante.

IRÈNE DESPONTIN LEFÊVRE Les déclinaisons sectorielles comme MeTooThéâtre, MeTooMédia, MeTooSport… ont entraîné une fragmentation du mouvement. Ça a parfois individualisé les cas et créé des « affaires » autour de figures précises, plutôt que de mettre en évidence des structures oppressives globales. Les médias ont contribué à cette personnalisation du problème, au détriment d’une réflexion plus globale sur les causes systémiques. De plus, le rôle des féministes qui ont travaillé sur ces questions pendant des décennies a souvent été occulté, tout comme celui de militantes noires comme Tarana Burke5Afin d’aider les victimes de violences sexuelles, en particulier les femmes racisées, Tarana Burke lance le mouvement Me Too en 2006 sur la plateforme MySpace. Lire son portrait par Rokhaya Diallo, «Le féminisme occidental invisibilise les contributions des femmes non blanches », newsletter du 16 septembre 2022, sur revueladeferlante.fr.. Cette invisibilisation est révélatrice des dynamiques de pouvoir qui s’exercent même au sein des luttes féministes.

MAUD ROYER Le changement politique prend plusieurs formes, dont le changement législatif. Mais il ne peut se produire que si les rapports de force idéologiques évoluent dans la société. MeToo a contribué à cette évolution en modifiant la perception des violences sexuelles et en imposant un discours féministe plus audible. Mais tant que la droite est au pouvoir, on ne peut pas espérer de grandes avancées législatives en faveur des femmes. La véritable transformation réside donc ailleurs : dans l’éducation, la normalisation de certaines prises de parole, la création d’un cadre social où les victimes osent parler et où les agresseurs sont identifiés comme tels… Malgré la contre-offensive actuelle, le renouveau du féminisme de ces dix dernières années marquera le xxie siècle. Un des effets visibles est l’évolution des comportements électoraux : dans plusieurs démocraties libérales, les femmes deviennent de plus en plus progressistes dans leur vote, tandis que les hommes tendent à se radicaliser dans l’autre sens. Ce n’est pas un changement spectaculaire et immédiat, mais c’est une évolution profonde, qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain.

Ces dernières années, sur des plateformes telles que TikTok, Instagram ou Twitch, la pédagogie féministe a pris l’aspect de formats très pop culture, volontiers ludiques. Selon vous, faut-il y voir un risque de dépolitisation ?

ELVIRE DUVELLE-CHARLES Je ne pense pas qu’il faille considérer cela comme un danger, mais comme une normalisation et une démocratisation des idées féministes. Ces comptes rendent accessibles des concepts et permettent à des personnes qui ne se considèrent pas comme féministes de finalement s’identifier comme telles. Pour moi, ce n’est pas un glissement vers un féminisme dépolitisé, mais plutôt une expansion.

IRÈNE DESPONTIN LEFÊVRE Une question reste nécessaire : quel type de féminisme devient audible en ligne ? C’est un féminisme qui ne fait pas peur aux hommes, qui peut être utilisé par les journalistes, mais qui perd parfois en radicalité. De plus, des questions comme l’inclusivité et l’intersectionnalité ne sont pas toujours abordées de manière approfondie. Le défi est de ne pas simplifier les revendications au point de rendre le féminisme moins puissant, et de ne pas exclure certaines voix, notamment critiques.

MAUD ROYER L’évolution du féminisme en ligne reste intéressante. Prenons l’exemple de la prise en compte des femmes trans dans le décompte des féminicides, que certaines féministes refusaient. La question a été tranchée rapidement grâce à la pression des réseaux sociaux. Sans cela, cette rapide évolution n’aurait pas été possible. C’est un bon exemple de l’influence des plateformes numériques dans les débats internes du féminisme.

« Le défi est de ne pas simplifier les revendications au point de rendre le féminisme moins puissant, et de ne pas exclure certaines voix, notamment critiques.»

Irène Despontin Lefèvre

Parfois, ces débats sont houleux. Comment instaurer une culture du dialogue en ligne ?

ELVIRE DUVELLE-CHARLES C’est un sujet crucial ! Le revers du féminisme en ligne, c’est l’augmentation des violences internes au mouvement. Les attaques entre militantes sont parfois plus douloureuses que celles des ennemis extérieurs… Dans le contexte des réseaux qui encouragent le clash et le dogpiling 6Le dogpiling est une pratique de cyberharcèlement en meute : un groupe s’acharne sur une seule et même personne. À l’origine, le dog-pile (tas de chiens) est issu du football américain, et désigne le plaquage en masse de la personne qui a le ballon., il n’est pas facile de trouver des solutions concrètes. La communication privée plutôt que l’interpellation de l’autre, la prise en compte de son intention et le refus des jugements rapides peuvent être des pistes.

IRÈNE DESPONTIN LEFÊVRE Il existe une forme de performativité militante sur les réseaux : certaines personnes essaient de montrer qu’elles sont plus militantes que d’autres en les attaquant. Ce phénomène empêche le dialogue. Pour avancer, il faut aussi accepter que les débats, même s’ils sont conflictuels, sont constructifs.

MAUD ROYER Le problème est qu’un débat nécessite des échanges entre individu·es sur un pied d’égalité, ce qui est loin d’être le cas lorsque l’on s’adresse à un·e influenceur·euse ou à une personnalité publique. Des espaces comme les revues militantes ou les universités d’été sont à mon avis beaucoup plus efficaces pour débattre. Par ailleurs, il faut rappeler que la violence n’est pas forcément synonyme de domination. Ce n’est pas parce qu’un propos est abrupt qu’il n’est pas légitime, et on doit faire attention au tone policing7Le tone policing consiste à critiquer la façon dont une personne exprime un point de vue ou une revendication, plutôt que s’intéresser à la revendication elle-même..

Elvire Duvelle-Charles et Maud Royer, comment votre identité – de femme racisée pour l’une, de femme trans pour l’autre –, conditionne-t-elle vos pratiques et votre visibilité dans le monde virtuel ?

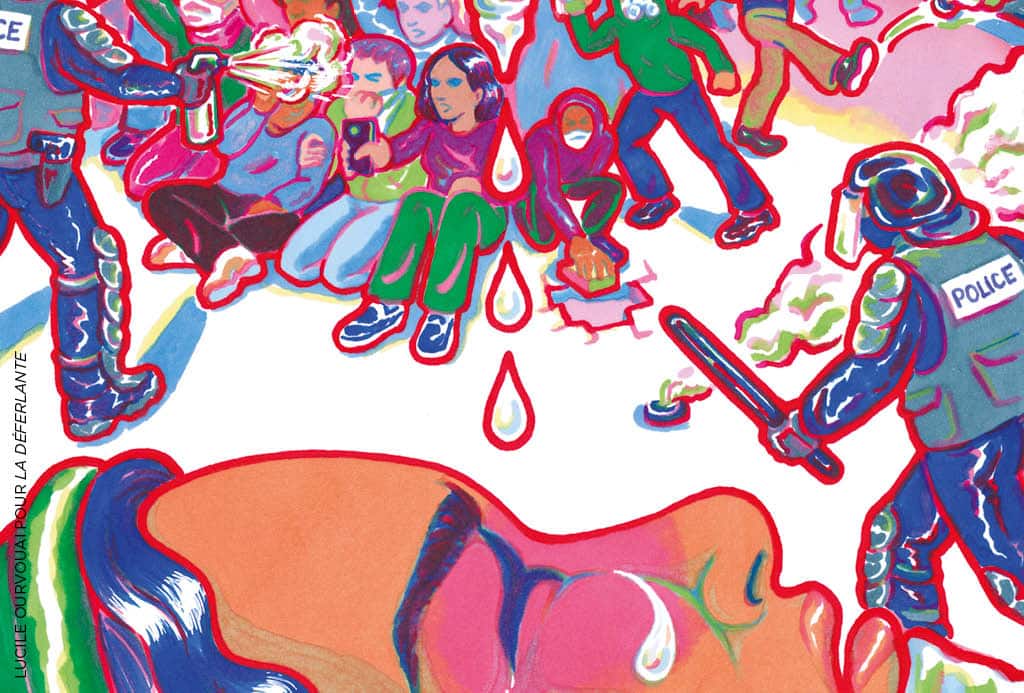

ELVIRE DUVELLE-CHARLES Être visible en ligne signifie souvent être ciblée, caricaturée et faire l’objet de fantasmes. Pour les femmes trans ou racisées, le soupçon d’agressivité est constant : il suffit d’un échange un peu vif pour qu’on nous accuse d’être menaçantes, là où d’autres seraient simplement considérées comme affirmées.

À cette perception biaisée s’ajoute l’hypersexualisation, la fétichisation… Malgré ces obstacles, l’accès à une communauté, même virtuelle, est essentiel pour tenir face aux attaques.

Mon exposition précoce à des menaces extrêmes a influencé ma manière de gérer les violences en ligne. Avant même de m’engager en tant que militante individuelle, j’avais déjà été confrontée à des attaques d’une intensité rare avec le mouvement Femen, jusqu’à figurer sur une liste de personnes à abattre. Ça m’a contrainte à développer des stratégies d’autoprotection très tôt. La mise en place de barrières numériques a été essentielle : bloquer en prévention des comptes liés à l’extrême droite, restreindre l’accès aux commentaires sur mes publications, éviter de lire les réactions sous les vidéos où j’apparais, protéger de façon très stricte ma vie privée… Ces réflexes, je les ai construits grâce aux expériences partagées par d’autres militantes, comme la journaliste Lauren Bastide ou la militante Caroline De Haas, qui m’ont transmis des protocoles précis pour gérer les vagues de harcèlement, anticiper les attaques et minimiser leur impact.

MAUD ROYER De mon côté, mon rapport aux réseaux sociaux a été profondément marqué par ma transition. J’ai choisi de disparaître temporairement d’Internet à ce moment-là, car je savais que mon passé serait minutieusement fouillé et utilisé contre moi. Les archives numériques sont à double tranchant pour les personnes trans : elles permettent de documenter une trajectoire, mais elles sont aussi un outil de harcèlement pour l’extrême droite. Cette menace constante a façonné mon approche des réseaux sociaux. J’ai adopté une posture défensive, quasi paranoïaque : je publie peu et, quand je le fais, je pèse chaque mot pour éviter que mes propos soient détournés ou utilisés contre moi plus tard. C’est une charge mentale supplémentaire qui limite ma spontanéité et ma liberté d’expression. Mais sans les échanges en ligne, l’association que je préside aujourd’hui n’existerait pas. Il y a cinq ans, de simples discussions en messages privés entre quelques femmes trans ont abouti à la création d’une organisation forte de plusieurs dizaines d’adhérentes… Ça ne compense pas les violences, mais ça donne un sens à mon engagement et me rappelle pourquoi il est important de rester visibles malgré les risques. •

3 ressources pour aller plus loin

La Silicon Valley, ce vieux monde

Chercheuse en civilisation américaine, ancienne collaboratrice d’Amazon, Marion Olharan Lagan revient dans son essai Patriartech. Les nouvelles technologies au service du vieux monde, sur les inégalités de genre dans le secteur numérique. En analysant l’invisibilisation constante des travailleuses au fil du temps ainsi que les phénomènes de captation des capitaux financiers et symboliques par quelques barons à la culture masculiniste, elle met en lumière le paradoxe d’un milieu où le culte de l’innovation sert le maintien d’une culture patriarcale et blanche.

→ Patriartech. Les nouvelles technologies au service du vieux monde, de Marion Olharan Lagan, Hors d’atteinte, 2024, 19 €

Comment la gauche a perdu Internet ?

Internet, c’est de droite ou de gauche ? Dans son podcast Le code a changé, Xavier de La Porte pose la question à trois intellectuel·les. La sociologue Jen Schradie explique comment l’architecture informationnelle des réseaux sociaux favorise la rhétorique réactionnaire. L’économiste Yanis Varoufakis dresse quant à lui un parallèle entre les seigneurs du Moyen Âge et les grands de la tech qui privatisent l’espace public. Enfin, l’essayiste Naomi Klein s’imagine un troublant double numérique : une autrice avec qui on la confondrait, passée du camp démocrate à l’extrême droite complotiste.

→ « Comment la gauche a perdu Internet en trois étapes », de Xavier de La Porte, France Inter

L’agenda des Big Tech en 1 h 30

Sur sa chaîne YouTube InPower Podcast, l’influenceuse et animatrice Louise Aubery, alias My Better Self, reçoit Asma Mhalla, politologue et autrice de l’essai Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats (Seuil, 2024). Celle-ci mêle sociologie, géopolitique et économie pour mieux appréhender l’influence croissante des Big Tech (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), et pour décoder leur projet de contrôle de nos démocraties.

→ « Pourquoi la technologie nous menace ? Analyse avec la docteure en sciences politiques Asma Mhalla », à voir sur la chaîne YouTube InPower Podcast

Entretien réalisé le 18 février 2025 en visioconférence. Cet article a été édité par Diane Sultani Milelli.