Shahrbanoo Sadat : filmer ses rêves d’évasion

Fin juillet, les talibans gagnent chaque jour de nouvelles provinces et, à Kaboul, la vie de Shahrbanoo Sadat est déjà en train de basculer. Un mois après, c’est depuis la banlieue parisienne qu’elle se raconte, dans un récit qui commence par une « boucle bouclée », façon spirale infernale.

Avec ce départ forcé, elle a éprouvé ce qu’avaient vécu ses parents quand ils ont quitté l’Afghanistan en guerre à la fin des années 1970 pour se réfugier à Téhéran, en Iran, où elle est née. Ce nouvel exil l’a, dit-elle, rapprochée d’eux et lui a permis de comprendre l’élan qui les avait poussés à faire partie des premiers à rentrer au pays dès les débuts de l’intervention américaine à l’automne 2001. À l’époque, ils brûlent de retrouver leurs montagnes natales du centre de l’Afghanistan et leur famille – à qui ils ont adressé pendant des années des lettres restées sans réponse. Shahrbanoo a 11 ans, elle est citadine et entre dans cette nouvelle vie à reculons. Elle ne sait rien de l’Afghanistan, dont elle n’a même jamais vu une image. À la frontière, on lui donne une burqa qu’elle doit porter pendant les huit jours que dure le voyage avant d’arriver, au crépuscule, dans la ferme familiale sans eau ni électricité, avec ses vaches, ses poules et ses champs de pommes de terre. Shahrbanoo ne se fait pas à sa nouvelle vie. Elle ne s’habitue pas à la nourriture, tombe malade, se cloître pendant trois ans. Quand elle sort finalement de sa torpeur, plus rien ne l’arrête. Elle réussit à convaincre son père de la scolariser. Son école est à trois heures de marche du village, six heures aller-retour et, pendant qu’elle maudit les pentes abruptes de ses trajets quotidiens, elle nourrit des rêves d’évasion. Ils ont pour nom Kaboul. Elle veut étudier à l’université. En 2008, Shahrbanoo Sadat obtient le sésame qui lui permet de s’installer dans la capitale : le concours d’entrée à la faculté des arts, option cinéma et théâtre. Mais si elle aime écrire, elle n’a jamais vu un film de sa vie. Qu’importe. Elle entend parler des Ateliers Varan qui ont mené plusieurs ateliers à Kaboul et réussit à s’inscrire pour se former pendant trois mois au documentaire.

Shahrbanoo Sadat se découvre un nouveau langage. Elle a envie de faire un film sur ces sept années, si importantes pour elles, passées dans les montagnes au centre de l’Afghanistan. Elle se crée une adresse mail et entreprend des recherches sur Internet : « faire un film », « écrire un script »… Et tombe sur un appel à projets pour une résidence du Festival de Cannes, dont elle n’a jamais entendu parler. Elle bricole un dossier qu’elle confie à un ami en partance pour une université française. Oublie. Est finalement convoquée pour un entretien à Paris. Obtient la résidence. Plusieurs années de péripéties, de rencontres, d’instinct et de persévérance la conduisent à nouveau au Festival de Cannes en 2016, à 26 ans, cette fois pour y présenter son film, Wolf and Sheep (« le loup et les moutons »), qu’elle a financé en partie via une campagne de crowdfunding et qu’elle a dû tourner au Tadjikistan, contrainte par la situation sécuritaire.

L’histoire se répète ? Qu’à cela ne tienne

Son film, plongée dans le quotidien d’enfants bergers mâtiné d’apparitions fantastiques, raconte l’amitié entre deux adolescent·es. Shahrbanoo Sadat se voit en l’une et en l’autre. Elle évoque son compagnon, rencontré à Kaboul, Anwar Hashimi. Il lui inspirera aussi le personnage de son film suivant, L’Orphelinat, présenté à Cannes en 2019. Ce second long-métrage retrace l’histoire d’un enfant des rues du Kaboul soviétique des années 1980, qui survit en vendant au marché noir des billets de cinéma Bollywood, avant d’être placé dans un orphelinat. La scène finale montre la prise de Kaboul par les insurgés en 1992 : les enfants détruisent à la hâte les documents de l’institution avant d’assister à l’exécution de leur directeur par une milice. Comment ne pas penser à l’arrivée des talibans à Kaboul le 15 août dernier. L’histoire se répète ? Qu’à cela ne tienne. « Ça y est, j’ai versé mes larmes », lâche Shahrbanoo Sadat, avant d’évoquer le tournage de son prochain long-métrage qui l’attend à Hambourg en octobre 2022. Le troisième volet d’une pentalogie. « Comme tant d’autres cinéastes d’Afghanistan, ma vie est pleine d’histoires qui n’ont pas encore été racontées. Si l’exil pouvait au moins ça : donner les moyens aux cinéastes de les porter à l’écran ! »

« Comme tant d’autres cinéastes d’Afghanistan, ma vie est pleine d’histoires qui n’ont pas encore été racontées. »

Shahrbanoo Sadat

Armeghan Taheri pas sage en revue

« Je suis obsédée par l’idée de justice » : c’est ainsi que se décrit Armeghan Taheri, militante contre le racisme et l’islamophobie et dans des collectifs féministes, qui revendique d’être « politisée depuis l’enfance ». Née en Iran de parents afghans qui se sont établis en Allemagne, à Aix-la-Chapelle quand elle avait 4 ans, elle fait des études de droit européen aux Pays-Bas, avant de suivre un master en droit et études de genre à l’École d’études africaines et orientales de Londres. Installée ensuite à Berlin, elle multiplie les rencontres et se met à écrire.

« Je cherchais un espace pour me produire, avec d’autres personnes qui ne sont pas dans la norme, qui sont queer ou appartiennent à des minorités. Un espace où parler d’addictions, de violence, de sexualité au sein de nos communautés, mais en dehors du regard occidental : nous, les femmes afghanes, chaque fois que nous prenons la parole, nos histoires prennent une coloration émotionnelle particulière et ne sont pas entendues pour ce qu’elles sont. Mon problème c’est le patriarcat, c’est tout : je ne veux pas que notre cause soit utilisée contre les Afghans, que mon petit frère soit perçu comme violent parce qu’il est afghan. »

C’est pour s’affranchir de ce regard occidental et créer un « espace sûr » où s’exprimer, qui soit aussi l’œuvre d’un collectif solidaire pour toutes les personnes marginalisées qu’Armeghan Taheri a eu l’envie de fonder une revue avec deux amies – Inès Lamari et Sheikha Gross. Ainsi est née What’s Afghan Punk Rock, anyway ? (1) qui diffuse des œuvres de jeunes artistes, afghanes en majorité, mais aussi au-delà, puisqu’elle reçoit des contributions d’Égypte, de Tunisie, de France… Le premier numéro est sorti en décembre 2018, autour de la thématique « trauma ». Le deuxième, paru un an plus tard, s’intéressait à l’amour. Le troisième s’intitule « Où se joue l’avenir, rêves et espoirs ». Le prochain numéro est en préparation.

« Mon problème c’est le patriarcat, c’est tout : je ne veux pas que notre cause soit utilisée contre les Afghans, que mon petit frère soit perçu comme violent parce qu’il est afghan. »

Guilda Chahverdi la liberté au corps

D’origine iranienne, cette comédienne de formation a travaillé dans plusieurs pays d’Asie centrale avant d’arriver en 2003 à Kaboul. Libérée des talibans deux ans plus tôt, la capitale afghane est à la fois un terrain vague et une page blanche, en particulier pour les femmes, jusque-là laissées à l’écart des pratiques artistiques. Tout est à écrire, les jeunes artistes n’ont pas d’héritage à entretenir. Gagnée par « un fort sentiment de liberté », « probablement inconsciente », Guilda Chahverdi est séduite par le défi et revient à Kaboul. Elle y enchaîne projets, formations et ateliers, monte une troupe de théâtre – la compagnie Azdar –, dirige pendant trois ans l’Institut français d’Afghanistan, s’ouvre à d’autres arts, d’autres régions du pays… D’année en année, elle constate une évolution des pratiques artistiques. D’abord tourné·es vers les attentes occidentales, les artistes se laissent progressivement guider par leurs propres désirs et leurs propres récits.

« Les artistes se sont tellement investi·es pour traduire le pouls de la société et encourager chacun à trouver sa liberté […] C’est impossible que ce soit fini : les corps gardent des traces de cette expérience. »

Et puis, en 2014, coup de semonce. Un attentat suicide est perpétré dans l’enceinte de l’Institut français à Kaboul, alors même que la troupe Azdar se produit sur scène. L’attaque fait trois morts. L’Institut ferme ses portes un temps. Public et artistes sont traumatisé·es. L’événement marque une rupture : budgets et opportunités s’amenuisent. Désormais, « les artistes ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes ou elles-mêmes ; ils et elles s’organisent, créent des cercles de réflexions, proposent des performances urbaines, travaillent de façon plus souterraine pour échapper à la montée des talibans et des traditionalistes », explique Guilda Chahverdi, qui voit cette période comme « celle de la maturité, pendant laquelle les artistes choisissent ce qu’ils et elles disent et la manière de le dire ».

Tout ce chemin parcouru pendant quinze ans rend d’autant plus dramatique la situation actuelle. « Les artistes se sont tellement investi·es pour traduire le pouls de la société et encourager chacun·e à trouver sa liberté : ils et elles produisaient, allaient dans les écoles, rencontraient le public, provoquaient des débats… » Pour elle, « c’est impossible que ce soit fini : les corps gardent des traces de cette expérience. L’Afghanistan d’aujourd’hui n’est pas celui de 2001. »

Kubra Khademi le début de la saison chaude

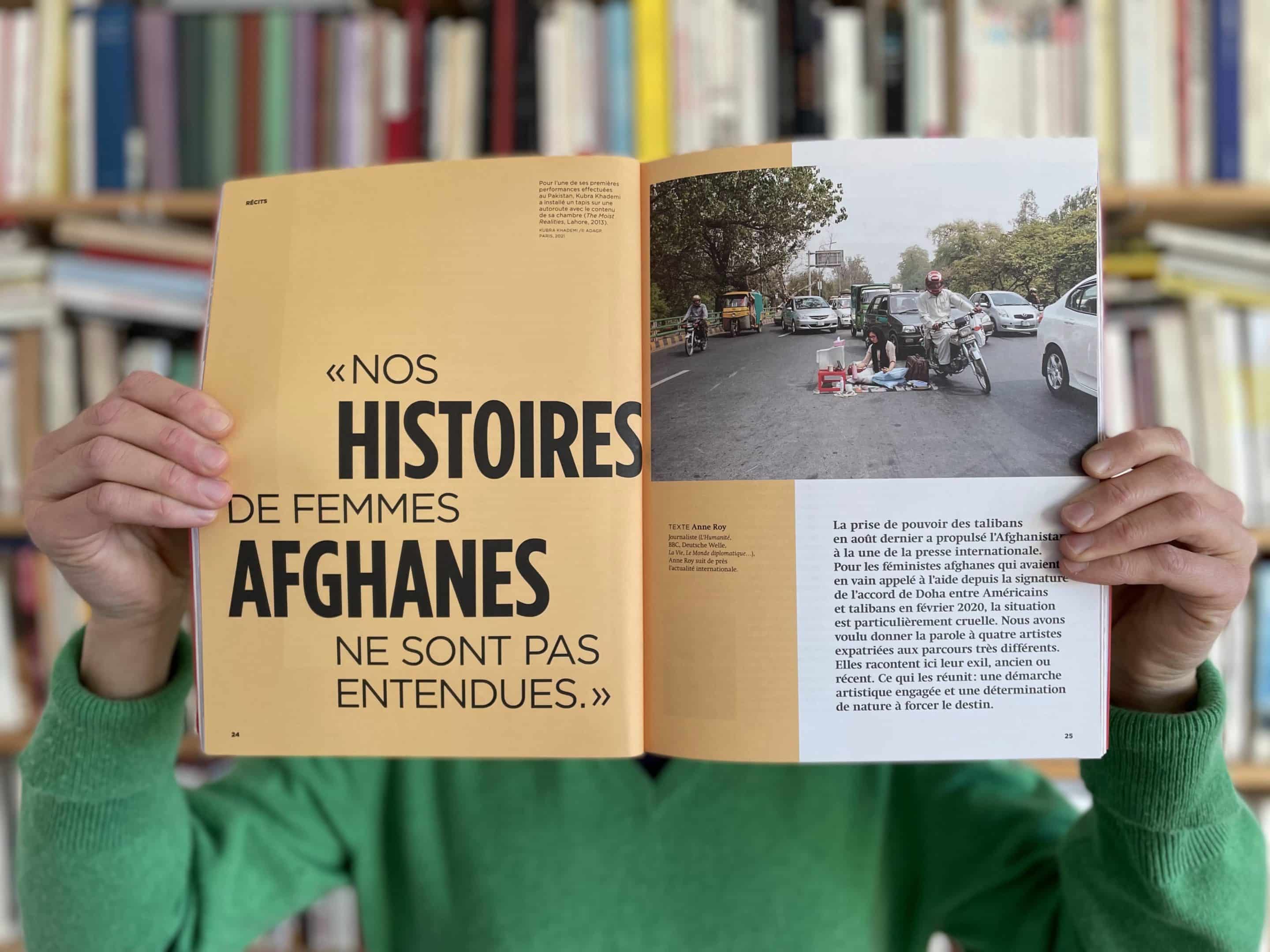

Contrainte à l’exil pour avoir déambulé dans les rues de Kaboul revêtue d’une armure qui soulignait explicitement sa féminité, Kubra Khademi est arrivée en France en 2015, à l’âge de 26 ans. « J’aime me mettre en danger », dit l’artiste plasticienne. Une de ses premières performances, au Pakistan, a consisté à installer un tapis sur une autoroute avec le contenu de sa chambre, « y reprenant les gestes du quotidien, comme boire du thé ». On retrouve dans plusieurs de ses œuvres ce goût de montrer des choses simples, mais qui restent habituellement cantonnées au secret des portes closes et deviennent, par sa bouche ou son dessin, totalement subversives. La performance, que l’artiste a intitulée The Moist realities (« les réalités moites ») a eu lieu dans la ville pakistanaise de Lahore.

Elle y a étudié, à l’université Beaconhouse, grâce à une bourse gagnée de haute lutte – le service des bourses de l’université de Kaboul où elle avait commencé d’étudier les beaux-arts, se lassant de la voir venir chaque jour se renseigner, l’avait surnommée « le chewing-gum ». Elle a nourri des plans d’évasion, sur la durée. « Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours dessiné. Je voulais être une artiste, vivre à Kaboul et voyager dans le monde entier. » De ses plans, elle n’a jamais rien dit avant de passer à l’acte. Même quand, jeune adolescente, elle a été promise par sa famille à un bon parti – un Afghan expatrié. Une perspective qui l’a révulsée et qu’elle a refusée, avec obstination, au prix du « déshonneur » pour sa famille qu’elle a quasi mise devant le fait accompli, posant sur la table l’argent économisé depuis des années pour s’installer à Kaboul. Son émancipation, Kubra Khademi ne la doit qu’à elle-même.

L’artiste a façonné son regard au gré d’une vie que le monde n’a pas bercée. Elle aussi est née en Iran, sans statut ni acte de naissance, au sein d’une famille réfugiée parce qu’appartenant à l’ethnie hazara, chiite, et persécutée. Quelques années plus tard, quand l’Iran pousse sa famille vers la sortie, l’Afghanistan est aux mains des talibans. Kubra et ses parents vont donc s’installer à Quetta, au Pakistan. Pour autant, le lien à l’Afghanistan reste constant. « Nous n’y étions pas physiquement, mais dans les faits c’était tout comme : nous étions entouré·es d’Hazaras, et chaque fois que quelqu’un venait du pays, il nous informait de qui était mort, quand, dans quelles circonstances… » se souvient-elle. La famille vit chichement. À la mort de son père, elle doit quitter l’école pour tisser des tapis à la maison avec sa mère et ses sœurs.

Une génération dotée d’une conscience politique aiguë

Sa mère a su voir en elle l’artiste qu’elle était, mais elle l’a aussi battue (notamment parce que la jeune fille ne croyait pas en Dieu) et figure dans certains de ses tableaux un fouet à la main. Kubra dessine d’immenses portraits à la gouache, inspirés des récits des femmes de son entourage. « Elles ont toutes les unes pour les autres une confiance immédiate, se livrent sur leur intimité, crûment, comparant par exemple les relations sexuelles avec leurs maris respectifs. L’une dit : mon mari, cet âne, n’est bon qu’au sexe. Une autre s’exclame : c’est déjà beaucoup ! » Et Kubra de dessiner une femme nue, les yeux grands ouverts sur le monde, avançant décidée, un énorme sexe d’âne ficelé au bout d’un bâton sur son épaule, façon baluchon.

Kubra Khademi ne déroge pas à un autre trait commun de cette génération d’artistes : une conscience politique aiguë. En juin dernier, elle a présenté à la Fondation Fiminco à Romainville (Seine-Saint-Denis) une série intitulée Let Us Believe in the Beggining of the Hot Season (« Laissez-nous croire au début de la saison chaude »), titre qui fait référence au poème de l’Iranienne Forugh Farrokhzad « Laissez-nous croire au début de la saison froide », dont la pièce maîtresse est une vidéo créée avec son compagnon, l’artiste américain Daniel Pettrow. Elle, grimée en taliban, lui, en fonctionnaire américain, les deux artistes parodient leur relation et revisitent façon parade nuptiale et accouplement les liens entre les deux pays en jouant de leurs stéréotypes réciproques. Au même moment, en Afghanistan, les prémices du départ des Américains ne laissent augurer rien de bon. Le 8 mai, un attentat tue plus de 80 jeunes adolescentes à la sortie d’une école du quartier hazara Dasht-e-Barchi – un an après l’attaque d’une maternité dans le même quartier. Deux mois plus tard, mi-juillet, à Paris, quand Kubra Khademi (2) présente sa vidéo à l’occasion d’une rencontre aux côtés du journaliste Mortaza Behboudi de retour de Kaboul, les échanges ne laissent place à aucun doute : le pire est déjà certain.

Dans les jours et les semaines suivantes, sur son compte Instagram (@kubra_khademi), la plasticienne documente la progression inéluctable des talibans vers Kaboul, ainsi que leurs exactions. Dans le même temps, elle recense ses paires, femmes artistes en danger, pour les aider à quitter le pays (3). C’est notamment grâce à l’aide de Guilda Chahverdi, commissaire de l’exposition « Kharmohra, l’Afghanistan au risque de l’art » présentée au Mucem à Marseille au cours de l’hiver 2019–2020 et exposant certaines de ses œuvres, qu’elle parvient à les aider à fuir à leur tour, dans le chaos que l’on sait. •

1. La revue cofondée par Armeghan Taheri What’s Afghan Punk Rock, anyway ? est principalement écrite en anglais. Elle peut se commander en ligne : afghanpunkrock.bigcartel.com

2. Pour suivre le travail de Kubra Khademi, voir le site ericmouchet.com/gem/kubra-khademi

3. Joris Mathieu, directeur du théâtre Nouvelles générations à Lyon et Maria Carmella Mini, directrice artistique du festival international d’art Latitudes contemporaines et productrice de Kubra Khademi ont œuvré jour et nuit avec cette dernière pour aider ces artistes afghan·es à quitter le pays.