Sur le bocage à l’horizon, le mois de mars façonne des contrastes violents, comme seules les saisons intermédiaires savent ici en produire. Incandescent, le colza en fleur fend le ciel noir qui précède les giboulées, tandis que les premiers pissenlits percent la masse sombre des fossés. On entend presque leur crépitement. Pour prendre sa place, le printemps met le feu à l’hiver.

Dans une salle municipale sans prétention, dans le courant des années 1990, un air d’accordéon impose le silence. Puis un chœur de voix émues s’élève, accompagnant la valse. Rouge aux joues et dans les verres, muscles épais et mains calleuses, le papier blanc des nappes, sur les tables du comité des fêtes. Les corps enfin au repos, à la célébration, en communion.Trente ans plus tard, de corps, je sais qu’il reste le mien. Je le sais, car je le sens, me saigner par en dedans, de tant d’absence et de beauté persistante. Mars ne me guérira pas du passé. Mais il m’offre les métaphores dont j’ai besoin, pour faire avec le présent.

Les champs s’étalent maintenant à l’infini. Nos vies, comme le paysage, ont pris la forme d’un rêve que d’autres, avant nous, ont fait. Certains rêves gagnent, d’autres se noient, et les derniers entrent peut-être en clandestinité. Mais rien ne dure, pas même ce qui nous tue. J’écris pour donner matière aux rêves clandestins qui nous furent transmis. Pour déplier les mots différemment et raconter d’autres histoires. Je veux les voir prendre corps, et prendre terre.

*

Après la giroflée, j’ai cueilli un brin de chélidoine, t’ai montré son suc jaune vif. J’ai dit : « C’est bon contre les verrues, si on en applique dessus tous les jours. » Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Peut-être que les traumas de l’enfance sont comme des verrues, des excroissances. Quelque chose en plus, mais avec des racines profondes. J’ai imaginé que nous étions enfants, que la chélidoine nous entourait. Puis, j’ai eu envie de t’étreindre à nouveau, dans des draps immenses et jaune vif. Serais-je aussi heureuse à présent, si je n’avais pas déjà eu si honte ? Contrairement à ce que voudraient croire les adultes, dans l’enfance, les joies, comme les peines et les terreurs, sont sérieuses. Elles donnent à toute l’existence qui suit son rythme tenace et brisé.

Tu dis « les enfants perdus », je dis « les enfants du silence ». Il est clair que pour nous, quelque chose s’arrête – ou bien commence – dans l’enfance. Certains secrets sont comme des mauvais rêves. Ils nous suintent à l’intérieur et sans bruit, filtrent la lumière du jour, prennent possession de la nuit. Sans relâche ils nous fabriquent, à l’insu des nôtres. Pourtant, les enfants du silence ne sont pas silencieux. C’est l’absence de mots des autres, l’absence de mots justes, qui les façonne comme ils sont. C’est de les taire qui les inscrit dans le secret.

Quelques jours plus tard, tu m’as envoyé une photographie de la giroflée, au creux de ta main. Tu l’avais gardée, l’avais laissée flétrir auprès de toi. J’ai eu envie d’être cette fleur à tes côtés, qui peut se laisser vieillir, se sachant accueillie. Je ne sais plus quand j’ai arrêté de dormir vraiment. Il y a des choses que je ne saurai jamais, je commence seulement à le comprendre. Aux enfants du silence, il revient de vivre avec des questions sans réponse. Qui, des gestes ou des mots qui leur laissent libre cours, meurtrit le plus la peau ? Combien pèse exactement la mémoire ? Ce qu’une existence configure lentement à travers un corps peut-il être renommé ? Je pense aux terres en nous, à nos landes arasées, après avoir été prises de force. J’aimerais que la chélidoine y pousse.

*

Une immense étendue de colza m’aveugle désormais. Les vergers ont disparu les uns après les autres. On achète le cidre au supermarché. Le chemin de terre s’est effacé, au profit d’une route qui passe devant le hameau. Petite encore, mais goudronnée et large, assez pour que les machines agricoles y passent. Les chemins creux ont disparu également, presque plus personne ne marche ici. On se déplace en voiture, ou en tracteur. Peu à peu, certaines des bâtisses abandonnées s’effondrent. Là où se côtoyaient les parcelles ne s’en trouve plus qu’une, désormais. Un champ à perte de vue, la monoculture comme totalité.

Je ne vis pas dans la nostalgie de ce que je n’ai pas connu. Comment le pourrais-je ? Mais j’ai le manque de mon corps plein, et de mes terres vivantes. J’aimerais comprendre ce qui nous hante, pour savoir comment sortir de ce rêve dans lequel je suis enfermée et qui n’est pas le mien.

Certains secrets sont comme des mauvais rêves. Ils nous suintent à l’intérieur et sans bruit, filtrent la lumière du jour, prennent possession de la nuit.

*

Le plus souvent, je me lève aux aurores, le corps en alerte, après une nuit morcelée. Parfois, j’imagine que cette condition précède les événements de l’enfance et que je suis, par nature, un être au sommeil mité, un corps qui traverse la vie sans demander sa part de repos. Cela me rassure de n’être pas tout à fait définie par les abus. Tu me dis que tu dors peu également. Je comprends, sans que tu aies besoin de le préciser : dormir implique de rêver, et les rêves ne connaissent pas de frontières dans la cartographie de nos mémoires. Comment, alors, se protéger de sa propre histoire ? La première nuit, nos corps sont restés nichés l’un contre l’autre, et je te sentais réagir au moindre de mes mouvements. Alerte, toi aussi.

Après que tu m’eus laissée cette fois-là, les rêves ont fait à nouveau leur chemin en moi, malgré moi. Calmement et fermement, la déflagration de notre rencontre continuait d’opérer ses fractures salutaires. Un rêve que je n’ai pas oublié : j’étais au lycée, nous regardions une vidéo, la classe était plongée dans le noir. Sur l’écran, un bébé pleurait. Elle était entourée de mains adultes. L’une de ces mains se saisissait d’une aiguille et l’approchait doucement de la tête du clitoris. Elle l’y plantait fermement puis tirait d’un coup sec, faisant exploser le bulbe rouge. L’enfant hurlait, moi aussi, et la classe demeurait silencieuse, les yeux rivés à l’écran. L’aiguille remontait ensuite patiemment le long du corps, et se plantait à l’extrémité d’un œil, puis de l’autre, où elle creusait dans la peau un trait, en en soulignant la forme d’amande. Le bébé hurlait toujours, je hurlais toujours, mes mains sur mon visage brûlant. Personne ne m’entendait ni ne réagissait. C’est au lycée que j’ai parlé pour la première fois. Des mots brusques et maladroits, pauvrement accueillis par des adultes depuis longtemps privés des leurs.

J’ai grandi dans un lieu plein de chants d’oiseaux et de monstres cachés dans les granges. Ce que j’y ai appris : au bord du précipice des granges obscures et en l’absence des mots, ce sont parfois d’autres dialogues qui te sauvent. Je te l’écris et j’ai maintenant envie de te dire que c’est si long, que ça prend tellement de temps et de détours, de recouvrer sa voix, son corps, et de retrouver, peut-être, son enfance. Sans les abus. Je t’imagine me répondre doucement : « S’il faut, ça prend la vie, tu sais. » Puis me prendre dans tes bras.

*

Rêver ?

Il y a d’un côté ces rêves que je fuis en évitant le sommeil. Certaines enfances brisent profondément le rapport à soi, laissant le corps inapte à entendre sa propre mélodie. J’ai erré, longtemps, entre une sensibilité exacerbée par la violence vécue à partir de mes 6 ans, et la traversée sans fin d’un brouillard des sens. Trop sensible ou pas assez, jamais à la bonne place pour savoir s’aimer. J’ai cogné, souvent, mon corps au souvenir des premiers pillages. Pour sentir à nouveau et continuer d’oublier. Dans un monde humain que le besoin de dévorer domine, il est des conditions dont il est infiniment difficile de s’extraire. Je l’ai appelée « ma mentalité d’abusée », et, un jour, elle a rencontré la tienne. Nos rêves, comme les paysages, ont des formes que d’autres nous ont imposées.

De l’autre côté, il y a les mots que je choisis pour laisser venir à moi mon histoire, pour fabriquer patiemment le tissu d’un autre rêve habitable. Quand je le peux, j’écris. Ce faisant, je fais le chemin inverse et j’élabore une rencontre. Selon mes propres termes.

J’imagine à quoi ressembleraient nos vies si nos mondes avaient su caler leur rythme sur celui de nos délicatesses. Combien elles seraient pleines.

*

Pendant quelques jours au printemps, l’odeur du lisier envahit tout, jusqu’à l’intimité de mes draps. Je ne veux plus fuir, je sais désormais qu’il y a des choses sur lesquelles on ne ferme pas la porte. C’est peut-être parce que c’est le bocage qui, en premier lieu, m’a donné les refuges, la connexion et la magie dont j’avais besoin pour me consoler, qu’il me semble aussi difficile de cohabiter avec son agonie muette. Dans mon immense besoin de guérison, je ne sais plus faire la différence : mon enfance protégée et les haies abondantes, mon corps insoumis et les talus ressuscités. J’imagine à quoi ressembleraient nos vies si nos mondes avaient su caler leur rythme sur celui de nos délicatesses. Combien elles seraient pleines.

Je rêve de guérison. Où est le corps de ceux qui rêvent d’avenir, sans penser à réparer ? Je veux raviver, rendre multiple, réinventer patiemment ce qui a été détruit. Et avec toi, affirmer qu’on ne laissera plus faire. Qu’on ne laissera plus taire. Nommer la honte et l’envoyer se coucher au panier. Des anéantissements ont eu lieu, des gestes racinaires furent infligés, à jamais plantés dans le corps. J’en prends acte, j’apprends à habiter ma tristesse, à faire feu de mon passé. Nous aussi, nous mourrons de nos enfances. Mais qu’on nous laisse d’abord le temps et les mots pour leur faire tendresse – même un petit peu, même maladroitement.

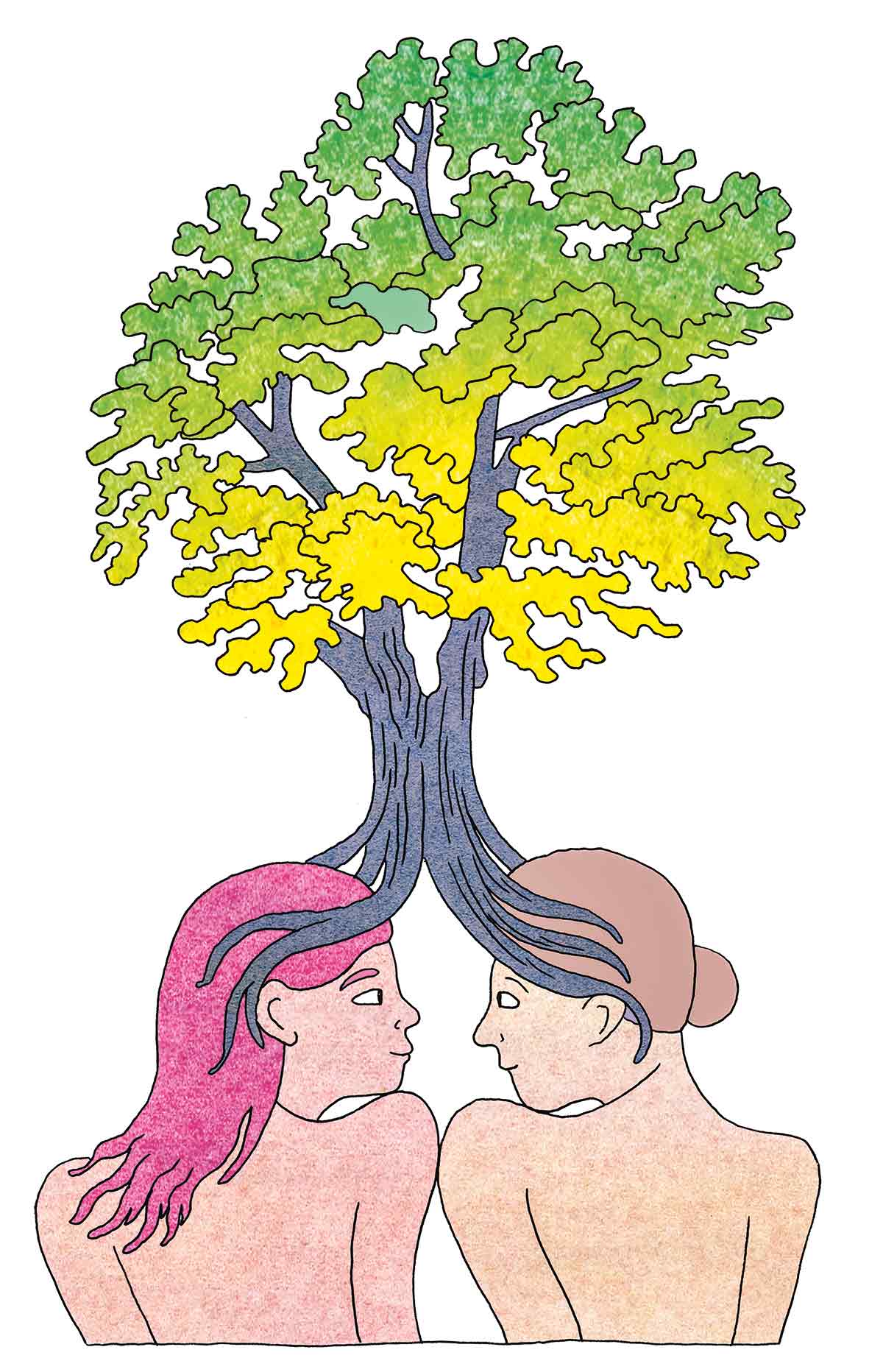

Au-dessus de mon lit, après la peau austère du toit, un vieux chêne déploie ses branches. Très tôt, je t’ai parlé de lui, je voulais que tu le rencontres. La loi, qui considère qu’il m’appartient, me donne le droit de le laisser vivre ou mourir. À lui, elle ne cède rien, sinon la possibilité fugace d’aider les siens à vivre par sa simple présence, doucement et sans répit, depuis des décennies. Après m’être longtemps égarée, je suis revenue auprès de lui pour commencer le travail patient qui consiste à lier le passé au présent. Pour la plupart d’entre nous, guérir est un art bricolé. Une pratique subalterne, artisanale et parfois clandestine. Il faut guérir à l’arraché. Mais c’est aussi une nécessité collective. La tâche est immense : il faut vivre après l’enfance, trouver où se blottir, dans les sillons terreux qu’elle a laissés derrière elle. Sans cesse, aller à la rencontre de soi, par le corps, les sens. Contourner les mots, en déposer de nouveaux, tout contre ce qui demeure au fond de nous. Leur proposer un compagnonnage. Créer, pour laisser revenir peu à peu, puis inviter la suite, la rendre possible. Inscrire l’existence dans tout ce qui vit, sans mots et avec ténacité, pour se rappeler qu’on en est, nous aussi. Rêver pour reprendre corps à partir du monde vivant, abîmé mais résistant, qui est le nôtre.

Je rêve de repeupler mon milieu comme mon existence, ma chair, mes souvenirs, mes affects, mes rêves. De renaître de ma diversité. Que le réapprentissage d’une attention fine à mon corps et ses désirs s’étende à la possibilité d’une acuité des sens à l’endroit des mondes vivants qui sont les nôtres. Je n’ai pas consenti au saccage de mon intégrité ni à celui de mon environnement. Et je ne m’accommoderai pas des décombres.

*

Ces jours-ci, nous préparons l’automne et la récolte des fruits. La presse mobile, dont nous aurons besoin pour faire le cidre et le jus de pomme, doit être réparée. Le chantier est l’occasion de partager nos connaissances en mécanique, en soudure, et parfois de réparer d’autres machines qui doivent l’être. Quand la saison viendra, nous ferons le tour des hameaux alentour pour aller y presser les pommes de nos voisins. Et puis les nôtres, bien sûr. En attendant, nous passons nos journées les mains dans la graisse, dans l’ombre du hangar.

Tu es là depuis quelques jours, et à tes côtés, je redécouvre les aspérités de mon monde. Hier, après avoir ramassé et rentré les bottes de foin, je suis allée avec toi au verger qui borde le sud-ouest du hameau. Sous la frondaison des arbres, au soleil couchant, nous avons renoué avec nos paysages intimes. Nos peaux piquaient, nos bras et nos jambes étaient striés d’éraflures. Doucement et avec minutie, j’ai arpenté ton corps et embrassé chacune d’entre elles, remerciant l’univers de ta présence au sein du bocage.

Au-dessus de nos corps nus, les fruits continuaient de mûrir. •

Juliette Rousseau

Autrice (Lutter ensemble, 2018, et La Vie têtue, 2022, aux éditions Cambourakis) et traductrice (Joie militante, éd. du commun, 2021), elle est aussi éditrice aux éditions du commun, dont elle dirige la collection de poésie.