« Quand j’ai appris l’existence de cette campagne de stérilisation forcée, je me suis penchée sur ma propre famille. Ma sœur et mes belles-sœurs ont cinq ans de moins que moi et n’ont jamais eu d’enfants. Pour la première fois, je leur en ai parlé, et elles m’ont dit qu’on leur avait posé une “spirale”. »

Celle qui raconte cela à Juliette Pavy est Mimi Karlsen, ministre de la Santé du Groenland. La « spirale » qu’elle mentionne est un dispositif intra-utérin plus gros que le stérilet, tirant son nom de sa forme. Entre 1966 et 1975 environ, les autorités sanitaires du Danemark en ont fait l’instrument d’une politique contraceptive de masse dans l’île arctique, demeurée sous domination danoise jusqu’en 1979, date de l’obtention d’une autonomie relative. Cette politique contraceptive s’est exercée sous contrainte et très souvent à l’insu des premières concernées, dont les plus jeunes n’avaient que 12 ans. Au nom d’une prétendue modernisation, l’objectif était d’infléchir la croissance démographique du Groenland, dont la population est très majoritairement inuite. Sur ce territoire, entre 4 500 et 9 000 jeunes filles et femmes en âge de procréer se sont ainsi vu poser ce type de stérilet. Le nombre de naissances a alors chuté de moitié. Même si la natalité a repris depuis, les membres de la génération né·es durant cette campagne sont deux fois moins nombreux·ses que les autres.

L’autre particularité de la Spiralkampagnen (campagne des « spirales »), c’est le silence qui l’a longtemps entourée. Il y a deux ans seulement, après avoir pris connaissance du témoignage de Naja Lyberth, la journaliste danoise Celine Klint a réalisé une grande enquête qui a donné au scandale une ampleur médiatique inédite. Pour éclaircir les conditions de cette campagne de contraception forcée, le gouvernement danois a ouvert en octobre 2022, à la demande du Parlement groenlandais, une enquête sur une période courant jusqu’en 1991, date à laquelle l’ancienne colonie (1) a repris en main sa politique de santé. Les conclusions sont attendues pour mai 2025. Les victimes, elles, restent marquées à vie par les conséquences des violences gynécologiques à caractère discriminatoire endurées il y a plus de cinquante ans au nom d’intérêts économiques et coloniaux.

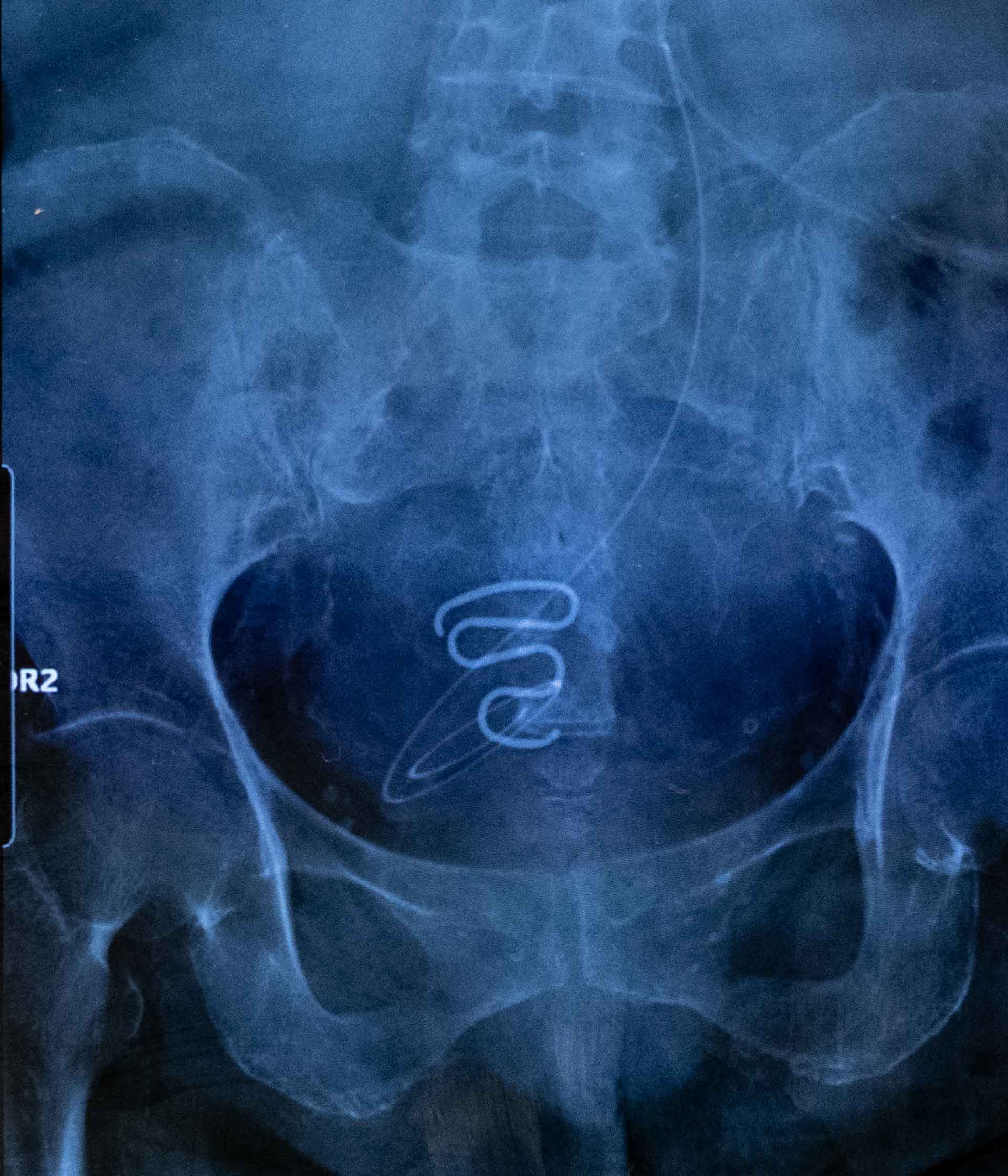

Sur la radio d’une patiente récupérée par Aviaja Siegstad, gynécologue à l’hôpital de Nuuk, apparaît le type de stérilet utilisé pendant la Spiralkampagnen. Inadapté au corps des adolescentes, il était souvent à l’origine de douleurs, de saignements, voire d’infections graves. Crédit photo : Juliette Pavy.

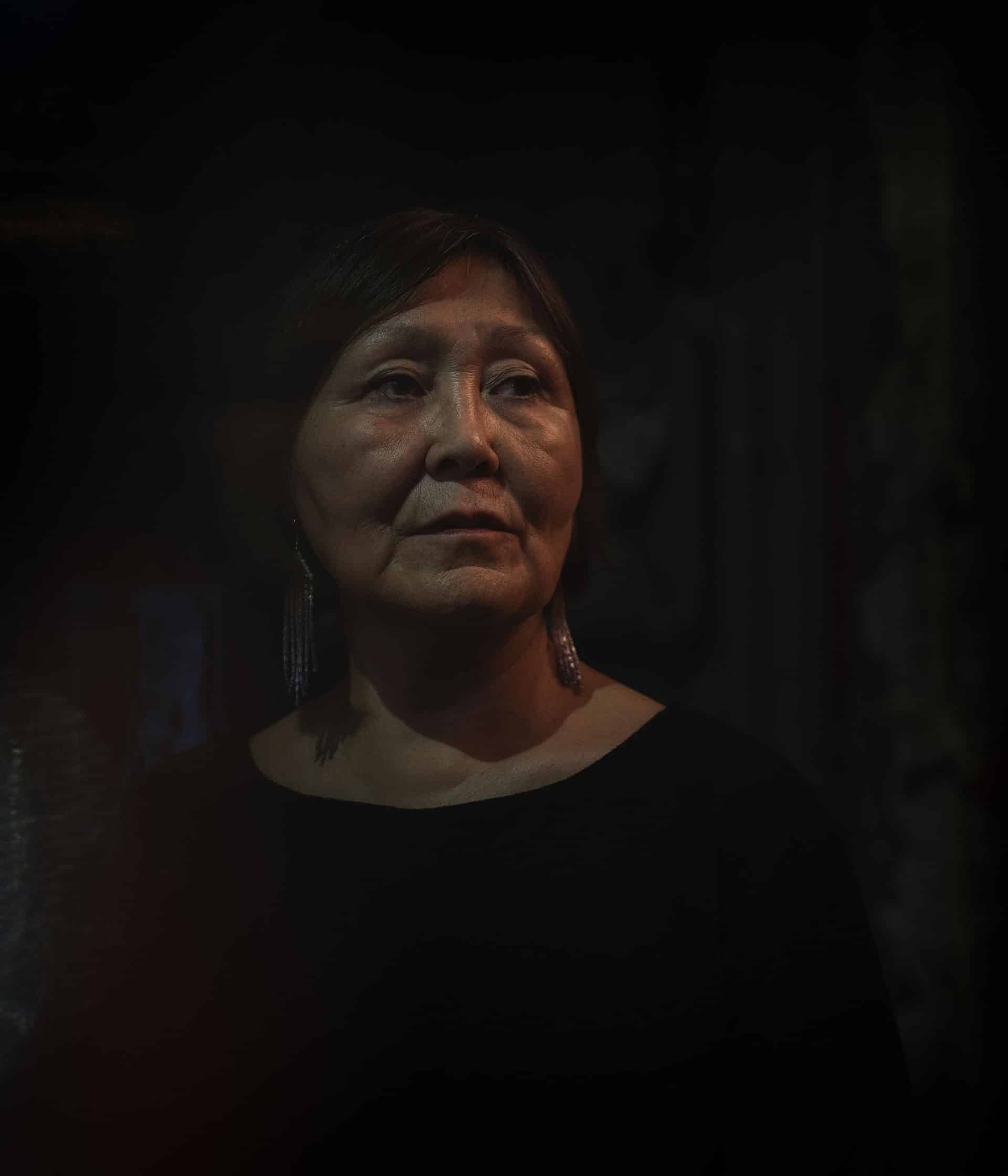

Naja Lyberth avait 13 ans seulement lorsqu’on lui a posé une « spirale », sans que ses parents en soient informés, comme les autres filles de sa classe, à Maniitsoq, une île du sud-ouest du Groenland. Toutes sont aussitôt retournées à l’école. Crédit photo : Juliette Pavy.

Nuuk, la capitale du Groenland, qui compte aujourd’hui presque 20 000 habitant·es, a été moins touchée par la Spiralkampagnen. Pour Aviaja Siegstad, gynécologue installée dans cette ville, ce serait dû à la mixité de la population et au fait que les médecins locaux auraient moins adhéré à la démarche. Crédit photo : Juliette Pavy.

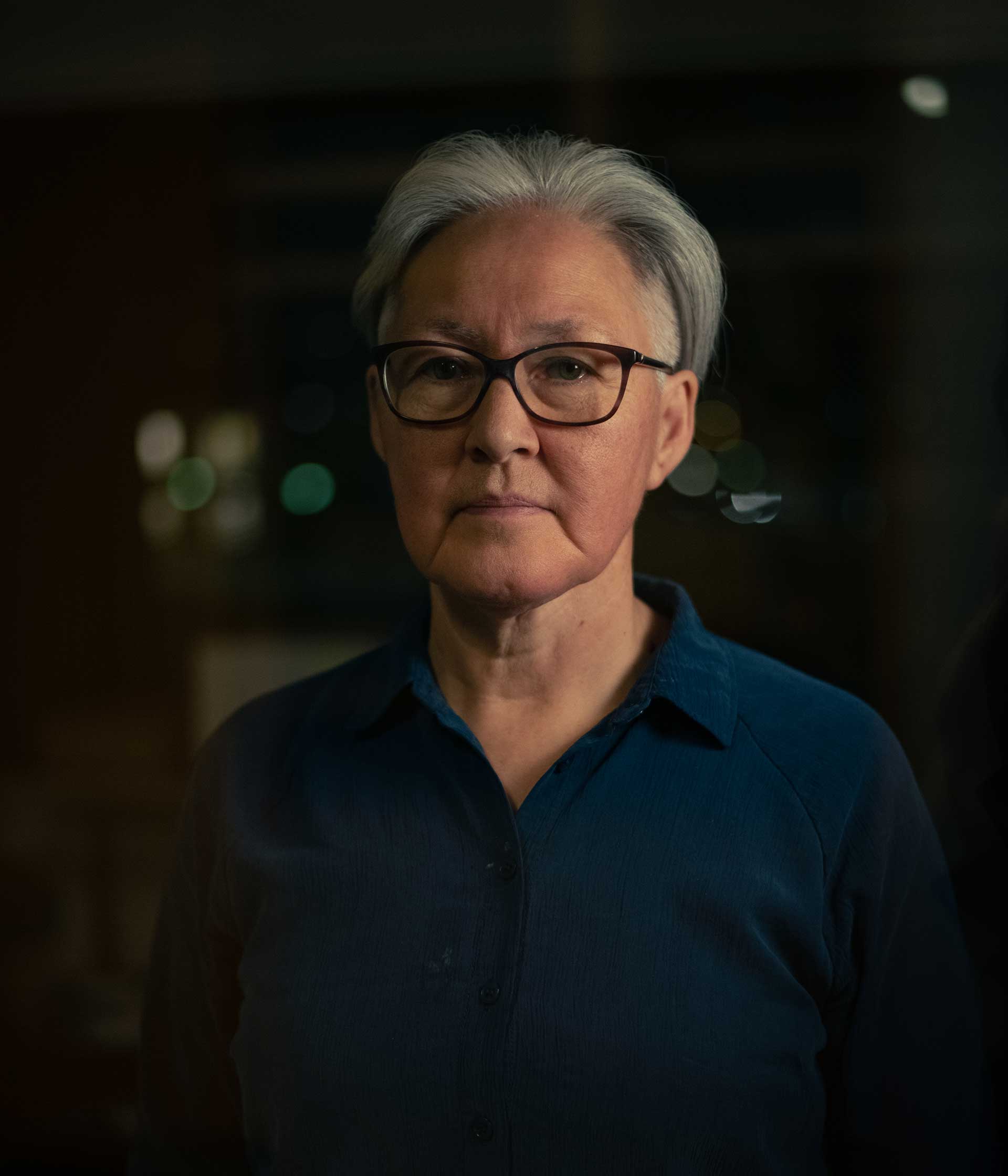

En 1973, Holga Platuu, alors pensionnaire au collège de Maniitsoq, a subi l’implantation d’une « spirale » à l’hôpital. L’intervention a entraîné des complications, et elle est restée stérile malgré le retrait ultérieur du dispositif. Crédit photo : Juliette Pavy.

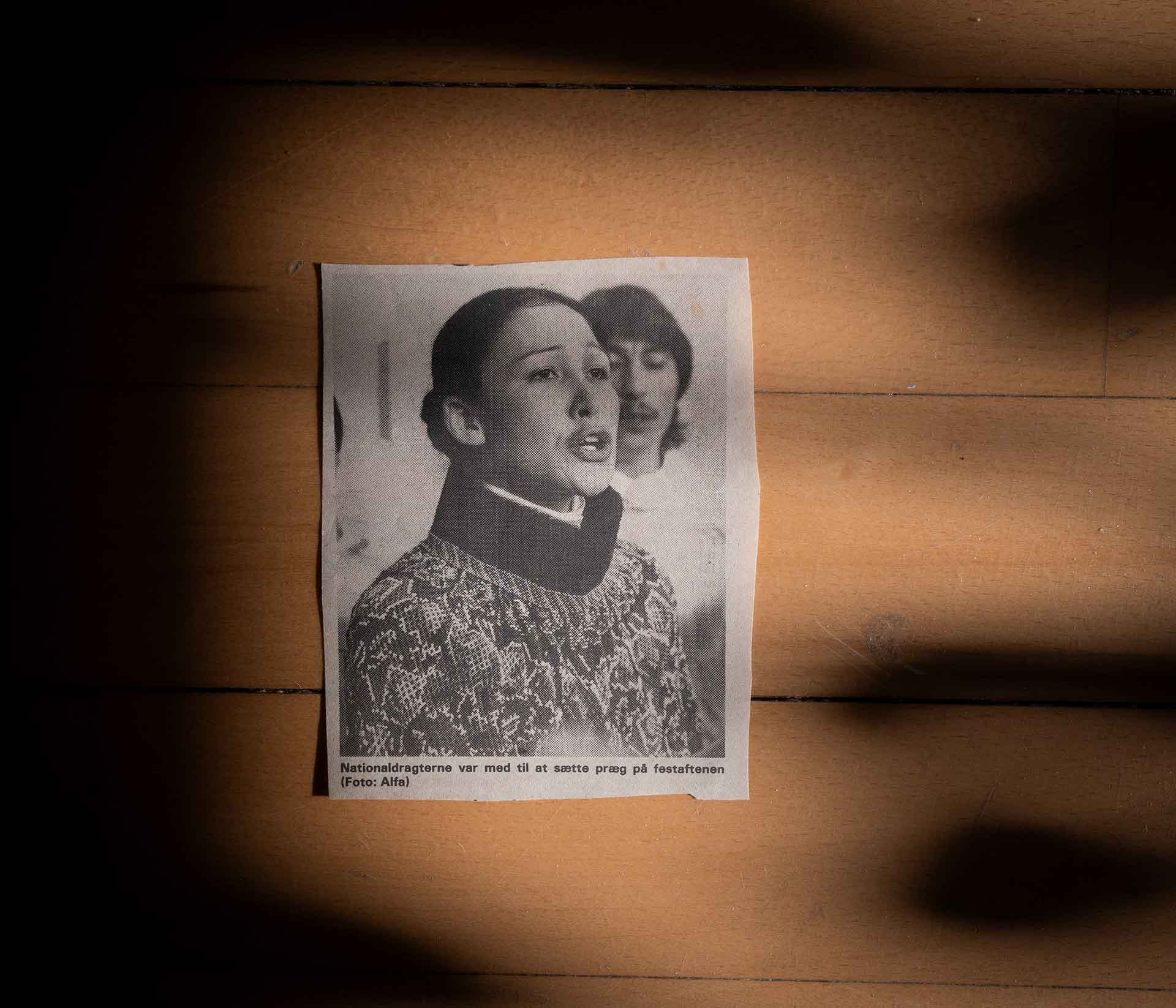

Holga Platuu montre une photo d’elle et de ses camarades du collège de Maniitsoq, âgées de 13 à 14 ans, qui se sont elles aussi vu poser une « spirale », à leur insu comme à celle de leurs parents. Crédit photo : Juliette Pavy.

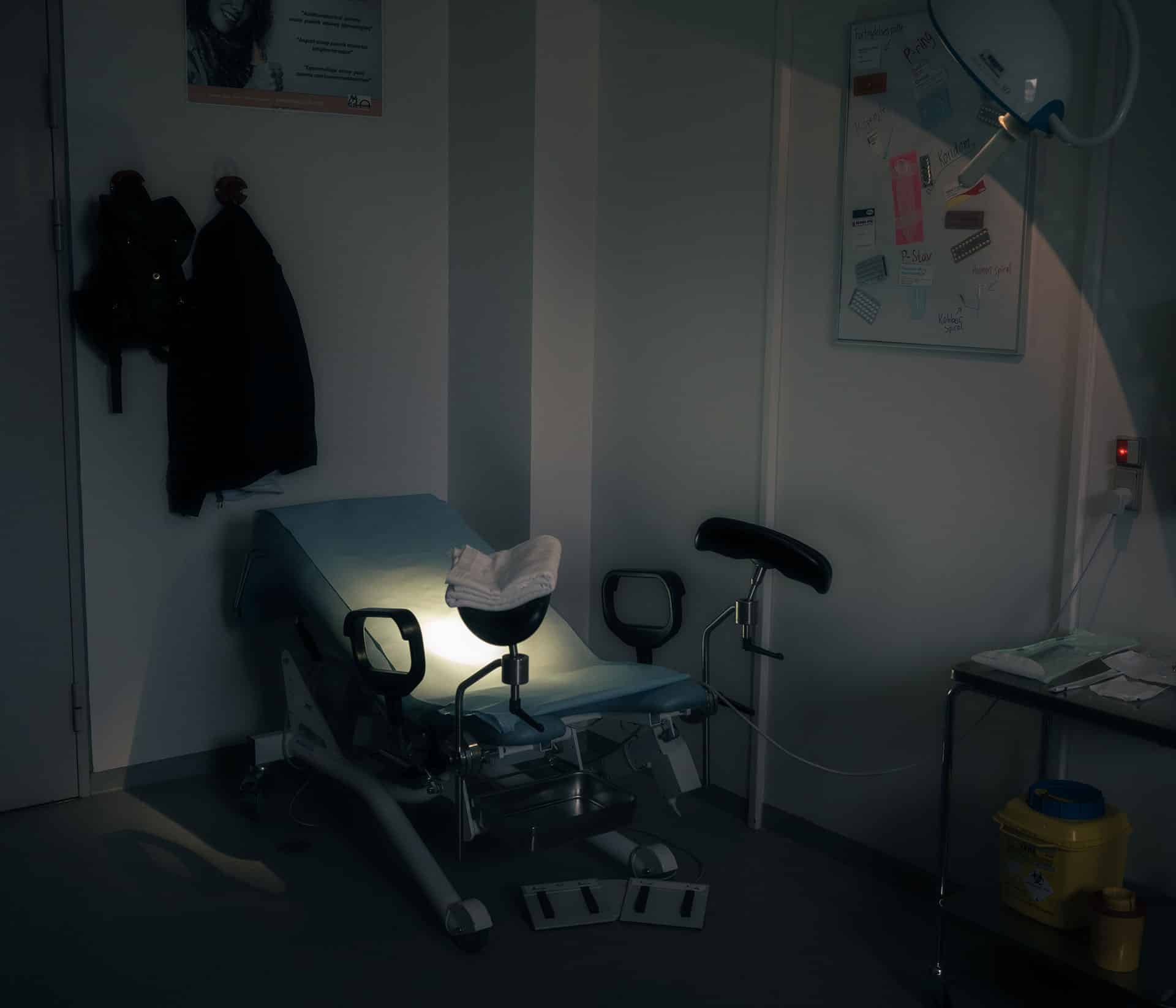

« À l’époque, les collègues pensaient que c’était le fait de médecins peu scrupuleux, mais ils n’imaginaient pas que c’était une décision politique du Danemark », relate la gynécologue Aviaja Siegstad. Dans son cabinet, elle a reçu, dans les années 1990, nombre de femmes qui ont appris qu’elles étaient sous contraception alors qu’elles venaient consulter pour infertilité. « Les victimes ont été visées pour leur ethnicité. Les Danoises habitant au Groenland n’ont jamais eu de “spirale” dans ces conditions. L’objectif était clairement de limiter la population groenlandaise », assure la praticienne. Crédit photo : Juliette Pavy.

C’est dans ce bâtiment des archives de Copenhague que la journaliste danoise Celine Klint a découvert en mai 2022 plusieurs documents officiels attestant de la mise en œuvre d’une politique étatique de stérilisation de masse des Groenlandaises dans les années 1960 et 1970. Crédit photo : Juliette Pavy.

Sur la photo qu’elle présente, Jytte Lyberth a 14 ans, l’âge auquel des soignant·es lui ont inséré un stérilet. Elle raconte que, après une visite médicale scolaire, elle est allée à l’hôpital. Les soignant·es lui ont demandé d’enlever ses vêtements, sans explication. Quelques mois après, elle a ressenti de fortes douleurs liées à la « spirale » et celle-ci lui a été retirée. Elle n’a jamais pu avoir d’enfants. Crédit photo : Juliette Pavy.

Jytte Lyberth et Anelise Albrechtsen dans la cour de l’école de Maniitsoq, à l’entrée du bâtiment où, à l’âge de 14 ans, après avoir passé une visite médicale, elles ont été envoyées à l’hôpital pour l’implantation d’une « spirale », sans leur consentement. Crédit photo : Juliette Pavy.

« C’était vraiment traumatique, j’étais plongée dans un brouillard, je me sentais seule et je pleurais souvent. » À l’âge de 13 ans, alors interne dans le village de Paamiut, au sud de Nuuk, Bula Larsen a été emmenée à l’hôpital avec une dizaine de camarades pour se voir insérer une « spirale », là encore sans que ses parents soient mis au courant. Par la suite, elle a essayé pendant plus de sept ans de tomber enceinte : après une opération des trompes, infectées par la « spirale » trop grosse, elle a procédé à plusieurs inséminations, tentatives infructueuses et coûteuses. Finalement, à 38 ans, elle a adopté une petite fille, Aviaja. Crédit photo : Juliette Pavy.

Henriette Berthelsen a 15 ans sur cette photo. Elle en avait 13 quand on lui a implanté une « spirale » à l’hôpital de Nuuk, comme à une dizaine de camarades, en 1966. Durant toute sa scolarité, elle a été forcée de suivre un programme d’assimilation imposé par le gouvernement danois pour effacer la culture inuite. Elle a dû déménager dès ses 11 ans pour aller à l’école en internat à Copenhague durant deux ans, puis à Nuuk. Elle n’a jamais pu retourner vivre avec sa famille dans sa ville natale. La « spirale » lui a causé de sévères infections. Crédit photo : Juliette Pavy.

Sur les mains d’Henriette Berthelsen, un tatouage représente la divinité la plus importante du panthéon animiste inuit : Sila, l’esprit de l’air, du climat et de l’espace – le mot signifie aussi « conscience ». Crédit photo : Juliette Pavy.

(1) La politique monétaire, la défense et les relations internationales restent sous tutelle danoise.