Le 8 mars 2025, l’Organisation des Nations unies (ONU) a relayé un chiffre glaçant sur l’ampleur des violences sexuelles en cours en République démocratique du Congo (RDC) : durant la première quinzaine de février 2025, une femme a été violée « toutes les quatre minutes » dans l’est du pays.

« Il nous est rapporté plus de 4 000 cas de femmes ayant subi des violences sexuelles. Certaines sont soumises à un esclavage moderne, contraintes à avoir des relations sexuelles par peur des représailles », détaille Emmanuella Zandi, directrice générale adjointe du Fonarev RDC, un organisme gouvernemental congolais venant en aide aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits. En plus d’instaurer la peur et d’asseoir le pouvoir des agresseurs, l’utilisation de ces violences « constitue une arme de guerre pour faire passer un message au gouvernement, poursuit l’activiste. Et quand on touche aux femmes, on détruit les tissus sociaux, parce que les femmes constituent le socle des communautés. » « Agresser les femmes envoie le message qu’on a vaincu les hommes de leur communauté, puisqu’ils n’ont pas été en mesure de les protéger », complète Anny Modi, fondatrice d’Afia Mama, une ONG féministe congolaise.

Un « cercle vicieux de violences »

Les femmes victimes de violences sexuelles doivent souvent affronter le stigmate, la honte, l’isolement. « Elles se retrouvent dans un cercle vicieux de violences, décrit Anny Modi. Leur famille les rejette, leur mariage est détruit et elles perdent leurs moyens de subsistance. Elles risquent alors de nouveau d’être victimes. » Certaines ne dénoncent donc pas les violences vécues.

Les associations déplorent aussi un accès au suivi de grossesse ou à l’avortement gravement entravé par le conflit. « Les violences de genre ne se limitent pas aux agressions ; les droits à la santé sexuelle et reproductive sont aussi violentés. Sans couloir humanitaire, on condamne des femmes à mener à terme des grossesses non désirées, en plus de tout ce qu’elles subissent », explique Anny Modi. Ces enfants à naître, issus de viols « ennemis », peuvent ne pas être acceptés par la communauté, voire par leur mère.

Une régression des droits des femmes sur le long terme

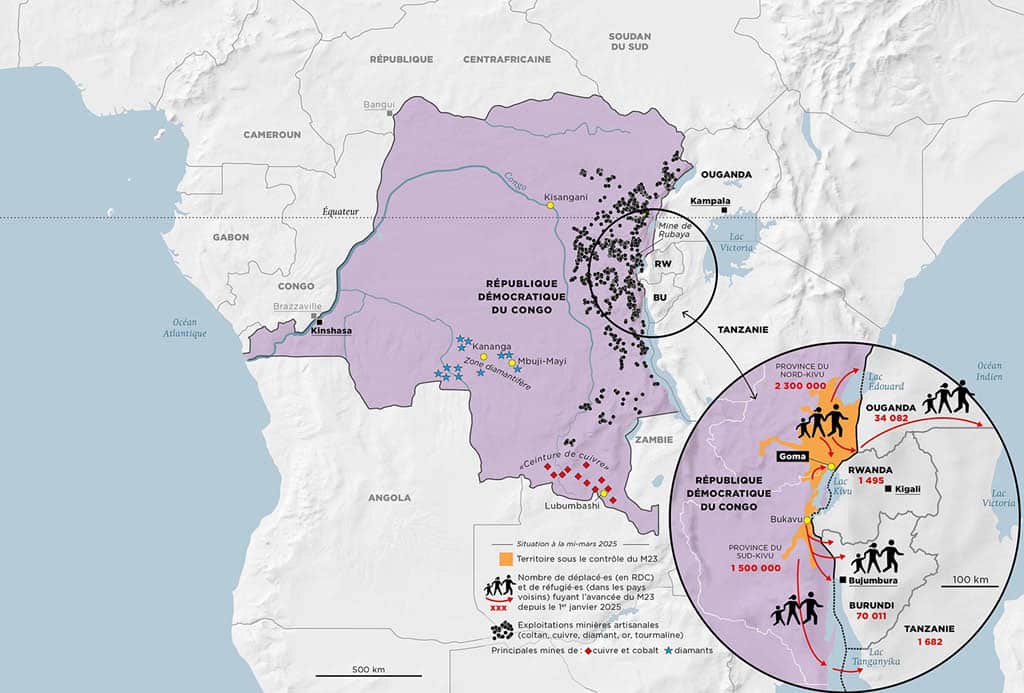

Les millions de femmes et d’enfants déplacé·es sont particulièrement vulnérables à toutes ces violences. Des femmes, déjà victimes au cours du conflit, ont dû repartir en exode lors du démantèlement des camps dans la région de Goma, et s’exposer à nouveau aux violences.

Anny Modi relève plusieurs catégories de femmes qui sont spécifiquement agressées. Celles « issues de minorités sexuelles », qui ont « subi des viols liés au simple fait de ne pas être hétérosexuelles ». Des femmes de militaires ont aussi été attaquées. Enfin, des militantes pour les droits des femmes sont directement menacées pour leurs activités. « Après la prise de Goma, nous avons reçu des images d’une activiste, violée devant sa famille. Ces images sont envoyées à d’autres féministes, pour les faire taire si elles veulent dénoncer ce qu’il se passe. »

Les femmes détenues sont également visées : lors de la prise de Goma, au moins 165 prisonnières ont été violées, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. La majorité d’entre elles ont ensuite péri dans un incendie survenu à la prison de Munzenze. L’ONU alerte sur les « milliers de détenus, y compris des criminels violents et des chefs de groupes armés » qui s’en sont évadés, et la menace que ces hommes représenteraient pour les victimes et les témoins ayant joué un rôle dans leur condamnation. Selon Emmanuella Zandi, la protection de ces personnes est aussi un enjeu dans les affaires de violences sexuelles. Son organisation a mis en place un mécanisme d’alerte spécifique.

Les organisations interrogées se mobilisent comme elles peuvent. Elles logent des victimes, organisent des séances de « détraumatisation » ou prennent en charge des orphelin·es. Mais elles se heurtent à plusieurs obstacles. L’absence de sécurité, d’abord, la pénurie des ressources (financières, médicales…), sans compter les hôpitaux détruits. Il manque des médicaments pour les femmes contaminées par le VIH… Anny Modi regrette que la prise en charge des femmes n’ait pas été une priorité dans la première phase de la mobilisation humanitaire.

Une activiste congolaise, qui a souhaité rester anonyme, pointe la régression que ce conflit représente pour les droits des femmes : « On se demande quel est l’avenir des femmes et des enfants en RDC. Grâce aux féministes, la situation commençait à s’améliorer, mais là, elle est devenue bien plus grave qu’avant. Des femmes voient leur business réduit à néant, des filles abandonnent le chemin de l’école, devenu dangereux. »

Les dommages liés à la guerre auront aussi des conséquences après le conflit. Les associations d’aides aux victimes, tout comme le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, s’inquiètent de la destruction – par les coupables eux-mêmes, qui contrôlent certaines zones du pays – des preuves qui pourraient être utilisées en justice par des victimes d’exactions. Les ONG attendent une accalmie pour pouvoir intervenir, et espèrent pour cela un soutien plus franc de la part de la communauté internationale.

Les enfants également ciblé·es

Autre catégorie de la population particulièrement touchée par le conflit en République démocratique du Congo : les enfants. Le 11 avril 2025, l’Unicef indiquait qu’ils constituaient près de la moitié des 10 000 cas de violences sexuelles recensée aux mois de janvier et février. James Elder, porte-parole de l’organisation, souligne la dimension systémique de ces violences : « C’est une arme de guerre et une tactique délibérée de terreur. » Un constat d’autant plus glaçant que la crise des financements de l’aide humanitaire empêche de fournir des soins essentiels aux survivant·es de violences sexuelles.