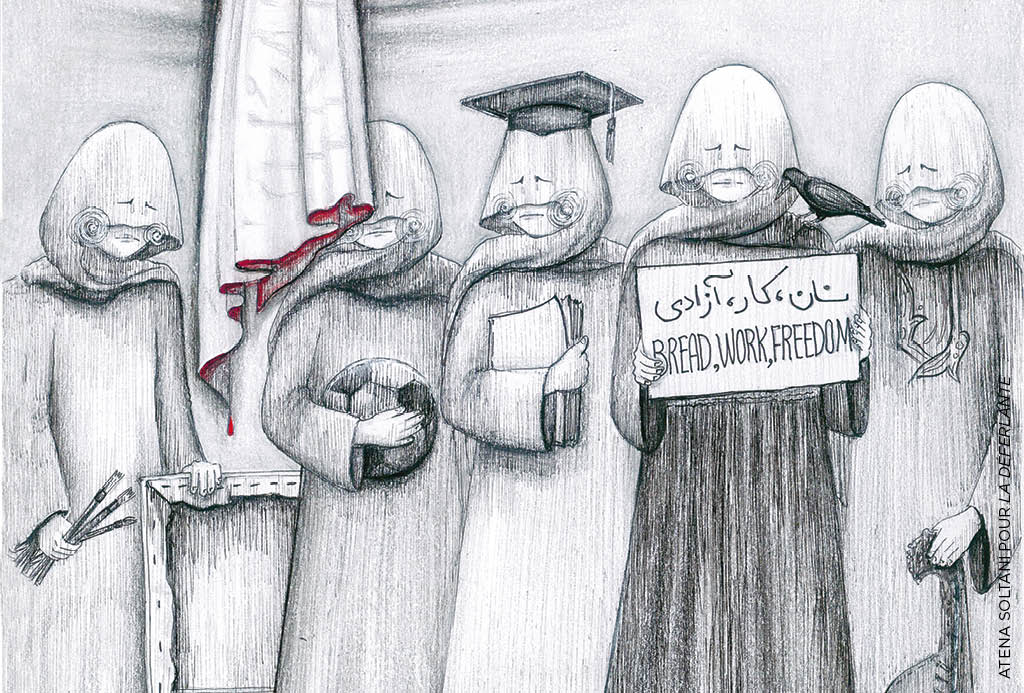

Depuis le 16 septembre 2022, jour de la mort de Jina Mahsa Amini, les insurrections les plus étendues, les plus fédératrices et les plus radicales de l’histoire de la République islamique embrasent l’Iran. Leur slogan « Femme, vie, liberté » retourne comme un gant les fondements du pouvoir théocratique et leur oppose un projet dont la puissance se fait sentir à travers le monde.

Plongée dans la guerre contre l’Irak dès 1980, la République islamique profite de cet état martial pour écraser par l’emprisonnement, la torture, les massacres et les exécutions, toute opposition et toute altérité. Les femmes, en tant que sujets politiques, n’existent alors que comme sœurs, mères, épouses des « martyrs » qui se comptent par centaines de milliers dans ce conflit long de huit ans, l’ayatollah Khomeiny refusant les cessez-le-feu. Pourtant, dans le même temps, la révolution sociale – démographique, urbaine, scolaire – et la guerre modifient profondément la condition des femmes : elles deviennent cheffes de famille, très majoritairement éduquées, membres de familles nucléaires restreintes.

Une corrosion à bas bruit de « l’ordre public »

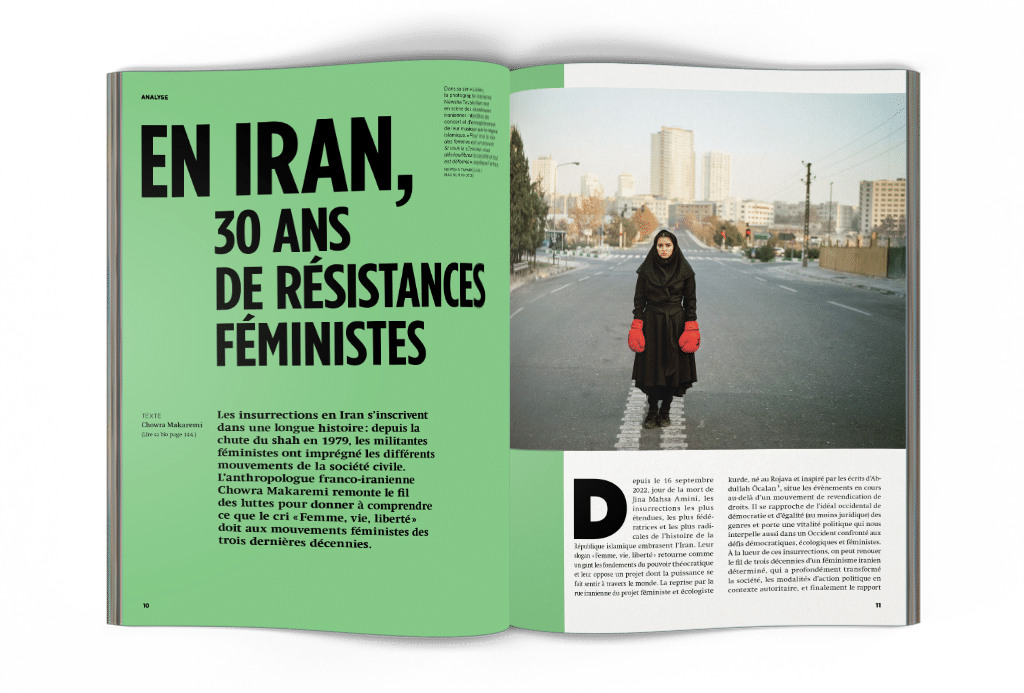

Cette préhistoire du mouvement féministe, souvent ignorée puisqu’il n’y a rien de spectaculaire à signaler, est pourtant essentielle pour comprendre l’espace dans lequel renaît la société civile à partir des années 1990. L’histoire de l’instauration violente de la République islamique est effacée et devient un « secret public » : on sait qu’il ne faut rien en savoir. On croit ou l’on fait semblant de croire à la légitimité républicaine des institutions. L’arrivée au pouvoir du président Khatami en 1997 se fait sur la promesse de nouvelles relations entre société et État. Celles-ci permettent l’avènement d’une société civile islamique, célébrée à travers le renouveau réformiste. Elles rendent possible la participation citoyenne, tout en définissant des « lignes rouges » à ne pas franchir. Le hijab en est une. Pourtant, c’est par une évolution aussi profonde que silencieuse des manières de le porter que se refaçonne, après la guerre, un mouvement de femmes qui modifient l’espace public en imposant progressivement la couleur et le raccourcissement de leur voile. C’est la tactique de la « présence comme résistance » (2) : imposer, sans aucun mot, son corps subversif à doses progressives, comme l’illustre la pratique du vélo dans l’espace public, ou la présence dans les stades.

Il n’est pas anodin que Niloofar Hamedi, l’une des journalistes qui a rendu publique la mort de Jina Mahsa Amini, ait été une journaliste sportive (elle est actuellement détenue et accusée d’espionnage, crime passible de la peine de mort). Cette genèse silencieuse de la lutte des femmes est convoquée et réinvestie, dans une perspective ouvertement féministe, chaque fois que la violence physique de la répression ferme les autres voies d’expression. Il en est ainsi du mouvement des Filles de la rue de la Révolution en 2017, qui se tiennent debout sur des armoires électriques, tête nue, leur voile blanc suspendu en drapeau au bout d’un bâton. Il en est de même, depuis septembre 2022, pour un grand nombre d’Iraniennes qui, tous les jours, corrodent à bas bruit l’« ordre public » rétabli entre deux manifestations, en se promenant simplement sans voile, en s’embrassant dans la rue, en dansant dans le métro.

Au milieu des années 2000, les actes subversifs silencieux et individuels commencent à être accompagnés de paroles publiques et collectives : la lutte des femmes prend de la voix. L’explosion foisonnante de la presse et du journalisme voit l’appropriation ou la création de nouveaux journaux féminins (Zanan, Farzaneh) dont les contenus ne se cantonnent pas à des articles de prescription normative, mais s’enrichit de textes d’analyses, d’enquêtes, de témoignages. La société civile se reconfigure autour d’un débat public sur la compatibilité entre islam et droits humains. En résonance, des juristes développent une réflexion féministe. À côté d’un tissu dense d’ONG féministes islamiques liées au gouvernement se forme un mouvement féministe indépendant qui vise l’égalité de droit et de fait.

De nombreux paysages iraniens arides se couvrent dès la première pluie d’un duvet de jeunes pousses : en quelques heures, les graines qui attendaient depuis des mois font une poussée collective. Le mouvement féministe de ces années 2000 émerge de la même façon, marqué par une tension. D’une part, il est rapide, alerte, pléthorique en nombre et en activités, et adapte sa temporalité à celle des dynamiques de pouvoir et résistance qui marquent cette période : tout journal fermé le matin est réenregistré le soir sous un nouveau nom. Pour se développer au sein de cet espace de participation politique traversé de lignes rouges, le mouvement féministe explore un seuil d’existence qui ferait de lui un mouvement sans trop en paraître un : un « quasi non-mouvement » (3). C’est ainsi que s’impose la forme d’action de « la campagne » : un regroupement autour d’objectifs communs, sans existence associative, sans bureau central. Se centrer sur des objectifs, plus petits dénominateurs communs, permet aussi de créer des solidarités féministes au-delà des divisions entre pratiquantes et laïques, entre les soutiens du régime partisanes de réformes, et les opposantes qui adoptent une approche pragmatique de demande d’améliorations.

La pétition, un outil pour faire bouger les consciences

Une campagne fondamentale dans l’histoire et l’évolution non seulement du féminisme et de la société civile, mais aussi de la vie politique iranienne contemporaine, est celle des « Un million de signatures ». Cette initiative a été lancée en 2006 par une vaste équipe (54 femmes) dont l’avocate Nasrin Sotoudeh, la militante Nargues Mohammadi, toutes deux prisonnières politiques depuis 2010 – figures centrales de l’opposition politique dans le pays depuis une décennie –, mais aussi la Prix Nobel de la paix Shirin Ebadi et la journaliste kurde et cofondatrice du Centre culturel des femmes iraniennes Parvin Ardalan, toutes deux vivant en exil depuis 2009. De nombreuses initiatives, dont aujourd’hui les collectifs Feminists for Jina (4), montrent la puissance vivace des réseaux et les parcours forgés par l’expérience militante de ce que les Iraniennes appellent « la Campagne ». Elles portent la trace de ce que la situation révolutionnaire actuelle doit au mouvement féministe des dernières décennies.

Décentralisée, horizontale, la Campagne cherche dès le départ à produire et disséminer des formes de lutte et de prises de conscience, autant qu’à atteindre son objectif officiel. Celui-ci consiste à présenter au parlement le million de signatures constitutionnellement nécessaires pour demander un changement des lois de ségrégation de genre. Les membres suivent une formation en petit groupe, avec un volet théorique féministe et juridique – qui explique les effets concrets des changements de loi demandés et donnent une série d’arguments pour contrer les raisonnements théologiques – et un volet pratique : comment aborder les passant·es ? Comment utiliser le théâtre de rue ? Que faire face à la police ? Chaque signataire peut suivre une formation et collecter des signatures autour d’elle. L’organisation de la Campagne et l’importance de ses demandes dans la vie quotidienne des femmes, quelle que soit leur origine sociale ou ethnique, permettent sa dissémination dans les petites villes et les provinces rurales. Elle change progressivement la sociologie et la pensée politique du mouvement, comme me le raconte la chercheuse Niloofar Golkar exilée à Toronto, ancienne membre de la Campagne lorsqu’elle était syndicaliste étudiante à Téhéran : « J’ai commencé par cibler les femmes au voile relâché, mais certaines refusaient car “la politique ne [les] intéress[ait] pas”. Alors une femme en tchador qui écoutait notre conversation s’est approchée : “Je vois de quoi tu parles, c’est exactement mon problème : donne-moi ta pétition, je vais la signer et la faire signer”, et elle s’est inscrite pour une formation ! On faisait aussi signer les hommes. Même ceux qui étaient contre s’impliquaient dans une discussion sur les rapports hommes-femmes : ils sortaient de l’indifférence. Une personne peut signer au bout de la dixième fois. La pétition est un outil pour faire bouger les consciences. Ce qui compte, c’est le processus et le résultat. »

Ce résultat, la Campagne ne peut le voir aboutir : une répression sévère met un terme à ses activités à partir de 2008, sans pour autant mettre un terme à son élan qui trouve refuge dans des mondes sociaux et des mouvements politiques plus larges. Ses membres sont très actives dans les mouvements étudiants et écologistes et dans la création, lors des élections de 2009, du mouvement « Vert » du candidat réformiste Hossein Moussavi – de la couleur de l’islam et non de l’écologie. Le pouvoir ne s’y trompe pas, qui cible et force à l’exil les anciennes membres de la Campagne lors de la répression du mouvement vert, suite aux soulèvements qui contestent la réélection frauduleuse, en juin 2009, du conservateur Ahmadinejad.

« Quand on a fait nos premiers séjours en prison, on s’est rendu compte du lien étroit entre ségrégation de genre et violence sociale. »

Niloofar Golkar, chercheuse et ancienne syndicaliste étudiante à Téhéran.

Des réseaux bien vivants dans les petites villes

Si elles nourrissent ces mouvements par leurs réseaux et leurs méthodes, les membres de la Campagne ne parviennent pas à y importer leurs perspectives ou créer une convergence des luttes. Ce n’est qu’en 2022 que le mouvement étudiant se redéfinit comme féministe. Cela révèle la force du basculement en cours : les militantes féministes ont imprégné et irrigué les différents mouvements de la société civile depuis deux décennies, à la fois comme soldates de terrain, mais aussi comme forces de proposition stratégique et politique. Dans le champ politique, l’expérience de la Campagne a fait évoluer le mouvement vers une approche intersectionnelle attentive aux dominations économiques et ethniques. Par la diversification de sa base sociale et géographique, mais aussi par la prise de conscience des militantes, comme me l’explique Niloofar Golkar : « Quand on a fait nos premiers séjours en prison, on s’est rendu compte du lien étroit entre ségrégation de genre et violence sociale : la plupart des condamnées à mort avaient tué par impossibilité de sortir d’un mariage très violent, de stopper un père incestueux, de s’opposer à un viol. »

La Campagne est réprimée dans les grandes villes où ses membres sont forcées à l’exil, mais ses réseaux restent vivants dans les petites villes, les périphéries subalternes, les zones rurales. Fortes de l’expérience acquise au sein de la Campagne, les ex-membres réinvestissent leur énergie dans la création d’ONG locales de solidarité qui tentent de pallier le démantèlement et la corruption de l’État social à travers l’empouvoirement des femmes des milieux populaires ou la prise en charge des enfants des rues. Beaucoup d’observateur·ices renvoient le féminisme iranien à un féminisme islamique ou un mouvement prodémocratique de classes moyennes urbaines, mais la réalité du terrain et les reconfigurations du mouvement sont tout autre : passée sous radar, cette réalité éclate au grand jour dans le basculement révolutionnaire actuel et donne des clés pour le comprendre.

Quoi qu’il devienne, ce basculement a rendu visible l’effondrement définitif de ce qui a fondé les rapports entre société et État dans l’Iran postrévolutionnaire : la coïncidence entre identité iranienne et identité républicaine islamique, la légitimité institutionnelle du pouvoir, la possibilité d’une participation politique dans le respect des « lignes rouges ». Bien qu’éclaté, le mouvement féministe iranien a eu la force de survivre à ses apparentes liquidations, comme survivent à l’hiver les animaux à sang froid. Il a nourri ce bouleversement politique qui pulvérise enfin les contradictions dans lesquelles il était enfermé depuis trois décennies. •

1. Abdullah Öcalan est le leader du Parti des travailleur·euses du Kurdistan (PKK), il est détenu à l’isolement depuis 1999 par le pouvoir turc.

2. Navid Pourmokhtari, « Presence-as-Resistance: Feminist Activism and the Politics of Social Contestation in Iran », Journal of International Women’s Studies, n° 24, 2022

3. Asef Bayat, « Activism and social development in the Middle East », International Journal of Middle East Studies, n° 34, 2002.

4. Feminist4Jina est un réseau transnational de collectifs de soutien au mouvement révolutionnaire en Iran, basés notamment à New York, Toronto, Vancouver, Rotterdam, Paris, dont on peut suivre l’actualité sur les réseaux sociaux.