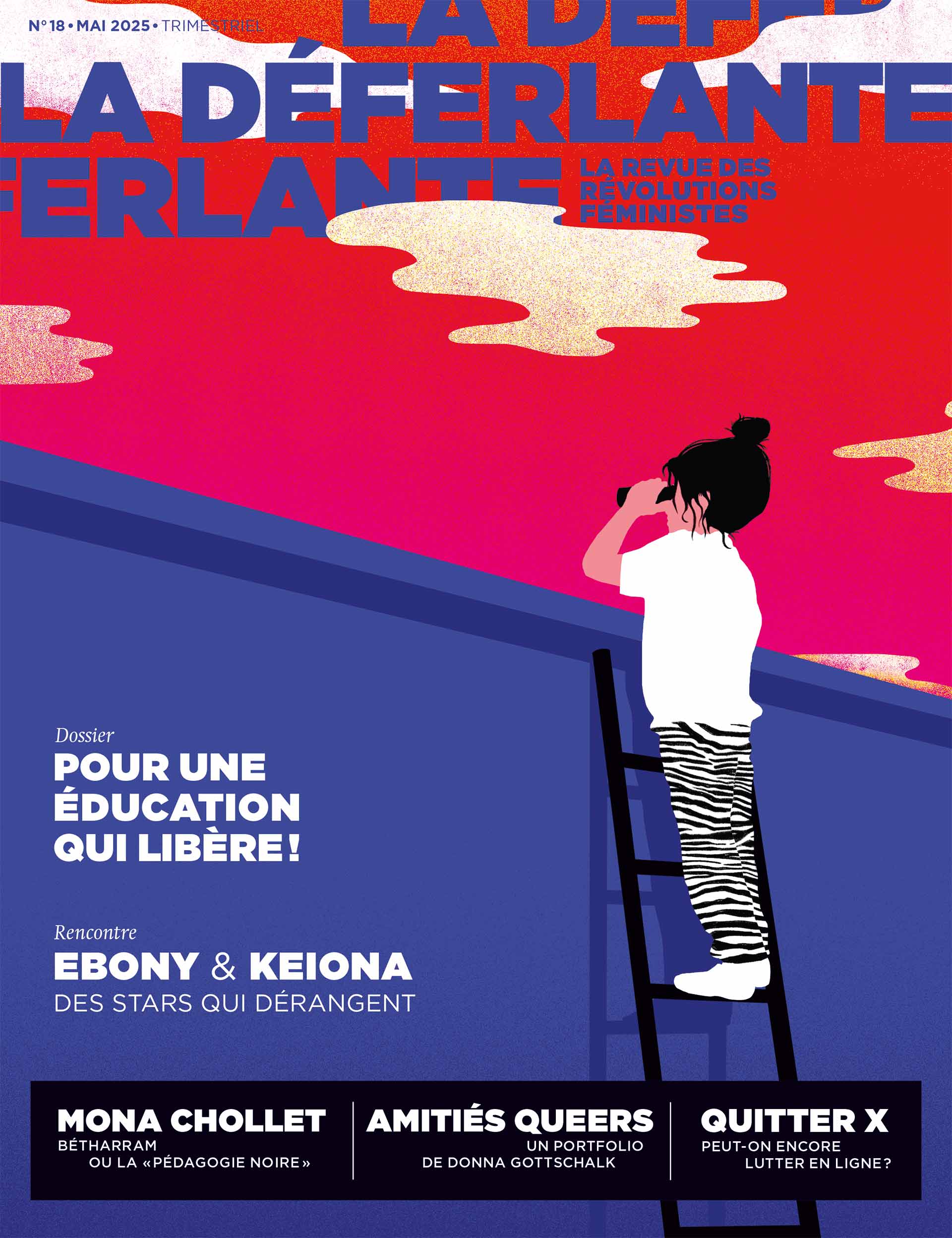

C’est au cœur de l’exposition « Paris noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales », au Centre Pompidou, que La Déferlante a proposé d’organiser cette rencontre.

Contactée pour une rencontre, Keiona avait mis la jeune chanteuse Ebony tout en haut de la liste des personnes avec qui elle avait envie d’échanger. « Je me suis renseignée sur ce qu’elle fait musicalement. J’ai vu des covers et des choses qui m’ont intéressée, explique la drag queen. On partage une expérience commune à la télé française : on a toutes les deux vécu les choses de l’intérieur de la machine. » Ebony a tout de suite accepté cette proposition, comme elle l’a expliqué d’emblée à Keiona : « Je te suis depuis très longtemps, bien avant que j’entre à la “Star Ac”, bien avant “Drag Race”. Ça me fait trop plaisir de te rencontrer, j’étais obligée d’accepter ! » Après avoir accédé l’une et l’autre à la notoriété au travers d’une émission de télécrochet, les deux performeuses désirent marquer de leur empreinte la scène musicale française.

Nous avons la chance d’être accueillies dans cette belle exposition « Paris noir » au Centre Pompidou. Les murs de ce musée sont comme un cocon, alors que, au-dehors, nous vivons une période très difficile. Pourquoi est-ce pour vous important de continuer à performer vos arts respectifs dans ce contexte-là ?

EBONY Avant tout parce que c’est quelque chose qui nous plaît : c’est ça qui est important, peu importe le regard des gens, peu importe leur avis sur ce qu’on produit. On est animées par ce qui nous passionne.

KEIONA Nos existences mêmes sont la source de plein de réactions. On inspire beaucoup de personnes qui nous ressemblent plus ou moins, mais qui peuvent se comparer à nous et à nos vécus.

EBONY Oui, c’est important aussi de donner envie à d’autres personnes qui, des fois, n’osent pas réaliser leur passion.

au vase (1991) et Autoportrait au loup (1991). Crédit photo : Sophie Palmier pour La Déferlante

Comment vous informez-vous au quotidien ?

EBONY Pas forcément de la bonne manière, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis notamment le compte Insta Paint 1Paint est un média numérique créé par Aline et Cédric Feito, jumelle et jumeau et par ailleurs homosexuel·les. Il entend donner plus de visibilité à la communauté LGBTQIA+ francophone. pour la communauté LGBTQIA+. Mais il faut faire attention sur les réseaux, parce qu’il y a beaucoup de désinformation. L’algorithme s’adapte à notre vision du monde. Si une personne ignorante regarde toujours la même désinformation qui va dans son sens, elle ne sera jamais bien informée.

KEIONA Je vais beaucoup m’informer sur ce qui se passe aujourd’hui aux États-Unis par rapport à la communauté trans et à toutes les lois qui l’attaquent. Malheureusement, tout ce qui se passe là-bas se reproduit plus tard ici en France.

Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, on a une source d’information intarissable. Mais on est quand même dans une certaine bulle.

On jouit d’un certain privilège, celui de pouvoir exercer les métiers qu’on aime, de travailler avec des personnes qu’on apprécie. On reste protégées. J’essaie d’aller sur les réseaux à petite dose, parce que, autrement, on tombe dans un rabbit hole2Un rabbit hole ou « terrier de lapin » est un phénomène des réseaux sociaux : les utilisateur·ices sont entraîné·es dans des séquences de contenus captivantes sans fin.. Tu es vite submergé·e. Il y a quand même une distance à conserver entre toutes ces choses-là, très graves, qui arrivent dans le monde et nos vécus.

« J’aimerais réussir à créer quelque chose qui me ressemble, pour affirmer mon identité musicale. »

Ebony

Vous préparez respectivement un EP et un album (lire les encadrés). Pour quel type de direction artistique et de production avez-vous opté ?

EBONY J’aimerais réussir à créer quelque chose qui me ressemble, pour affirmer mon identité musicale. J’ai énormément d’influences : j’écoute du rap, du R’n’B, de la variété française, de l’afro, de la musique caribéenne. Il y a quelque chose de très sombre autour de ma musique, qui plaît, même dans ma manière de m’habiller ou de me maquiller au quotidien. Je me retrouve par exemple dans les derniers projets de Rema [auteur-compositeur-interprète nigérian].

KEIONA De mon côté, on va retrouver du funk, de la rave, de la brega funk. J’ai une très grande histoire avec le Brésil. Mais évidemment, je viens aussi de la ballroom [lire l’encadré ci-dessous], dans laquelle la musique est tout aussi importante que la danse. On l’entend déjà dans mon single Watch Me. La chanson donne envie de danser et de faire un ball ! On m’a connue dans d’autres types d’arts : la scène, le lip sync3Le lip sync ou « synchronisation faciale » est l’une des performances de la scène drag : il s’agit de chanter en play-back de façon synchronisée., le théâtre aussi. La musique est pour moi une forme de renaissance. J’ai attendu le bon moment pour que tout s’aligne. J’ai mis trois à quatre mois pour trouver la bonne instru pour Watch Me, pour trouver le son qui correspond à ma nouvelle image.

Keiona, une légende du voguing

Kevin Kouassi, de son nom civil, grandit dans une famille ivoirienne aisée entre l’Essonne et la Côte d’Ivoire. En 2011, il participe à ses premiers ballrooms, en expression de genre masculine. L’année suivante, il crée son alter ego féminin, Keiona, en participant à la catégorie vogue fem, danse emblématique du voguing. En parallèle, il devient conseiller de vente pour des marques de luxe comme Paco Rabanne et Prada.

En 2018, Keiona fait partie des performeur·euses voguing invité·es à l’Élysée à l’occasion de la Fête de la musique au côté du DJ Kiddy Smile. Celui-ci porte un tee-shirt « Fils d’immigré, noir et pédé », ce qui provoque une vague de haine en ligne.

Les cachets des performeur·euses sont reversés à une association de soutien aux personnes migrantes. En 2022, la carrière de Keiona prend une dimension internationale : elle participe avec sa house (House of Revlon), à l’émission de voguing Legendary diffusée sur HBO aux États-Unis.

En 2023, Keiona est déjà une figure incontournable du voguing, quand elle revient en France pour intégrer le casting de la deuxième édition de « Drag Race France ». Sa maîtrise de la danse et de la performance lui permet de remporter l’édition. Elle enchaîne avec l’émission « Danse avec les stars » au côté du danseur Maxime Dereymez, de l’humoriste Inès Reg et de la chanteuse Natasha St-Pier. Keiona se lance dans la musique en mars 2025 avec son premier single, Watch Me, calibré pour la ballroom.

Ebony, lors de la finale de la « Star Academy » en janvier 2025, Aya Nakamura vous a qualifiée, sur Instagram, de « star en devenir qui dérange ». Que représente cette chanteuse franco-malienne pour les femmes noires dans l’industrie de la musique en France ?

EBONY Aya est une star qui dérange, qui déplaît. Mais ses streams [écoutes] parlent d’eux-mêmes. En tant que femme noire, elle nous montre qu’on peut réussir dans l’industrie de la musique : être au top et ne pas systématiquement finir en bas du classement.

KEIONA Je suis personnellement une grande fan d’Aya. Elle est venue du Mali quand elle était toute petite, puis a grandi à Aulnay-sous-Bois [Seine-Saint-Denis]. Sa façon de chanter s’inspire de ses origines, des griottes maliennes, de leur timbre de voix. Quand Aya chante, elle nous parle. On comprend directement ce qu’elle nous dit. Elle a créé un lien avec un certain public. Ce public est beaucoup plus nombreux et plus large que ce à quoi les gens s’attendaient, c’est ça qui a vraiment dérangé. Mais elle touche aussi énormément de monde, à l’étranger, des personnes qui ne parlent pas français et qui pourtant streament sa musique.

Quelles sont les personnalités noires, et notamment les artistes, qui vous ont influencées ?

EBONY Michael Jackson4Plusieurs hommes ont accusé Michael Jackson de les avoir soumis à des violences sexuelles quand ils étaient enfants. Dans un cas, une transaction à l’amiable lui a évité le procès ; dans l’autre, il a été acquitté. Les deux derniers témoignages sont intervenus après sa mort, en 2009. a été le premier chanteur que j’ai écouté quand j’étais petite. J’ai longtemps été addict au titre Thriller. Je regardais le clip même s’il me faisait peur, j’étais fascinée. Bien sûr, Queen B [Beyoncé], que j’ai écoutée toute petite aussi. Rihanna est également une figure importante pour moi. Martin Luther King m’a aussi beaucoup inspirée.

KEIONA Petite, j’adorais Whitney Houston. À l’époque du collège, j’écoutais Beyoncé et Janet Jackson évidemment. Je l’ai toujours appelée « la pop star qui chuchote à l’oreille des gens », parce qu’elle a cette voix très cristalline, très suave, qui lui est propre. Musicalement, je dois parler de Nicki Minaj aussi. Toute sa DA [direction artistique] est authentique, à l’image de celle d’Aya Nakamura. Nicki Minaj a toujours été Nicki, depuis l’époque de sa première mixtape de rap. Elle n’avait simplement pas les moyens qu’elle a aujourd’hui. Son personnage Harajuku Barbie [un des alter ego de Nicki Minaj] était déjà là avec ses chaînes et ses mèches roses. La façon dont elle rappe et dont elle parle est unique.

Esa Alexander / POOL / AFP

Comme Aya Nakamura, vous venez toutes deux de la banlieue parisienne : Keiona, de l’Essonne, et Ebony, de Seine-Saint-Denis. En quoi cela a‑t-il joué un rôle dans votre parcours ? Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les villes où vous avez grandi ?

EBONY J’ai emménagé sur l’île Saint-Denis [en Seine-Saint-Denis] quelques mois avant d’intégrer le château de la « Star Academy », mais j’ai grandi dans le département des Hauts-de-Seine, à Colombes. Puis, au lycée, j’ai déménagé dans la ville d’à côté, à Asnières-sur-Seine. Colombes est une ville coupée en deux. Il y a un côté riche et un côté plus… défavorisé, même si je n’aime pas utiliser ce mot.

J’ai été scolarisée dans une école privée. J’ai côtoyé des personnes avec plus de moyens que moi. Je me demandais souvent : « Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que je suis légitime ? » En marchant dans le centre-ville, je me demandais si j’avais le droit d’être là. C’est horrible, mais je n’en ai jamais vraiment parlé.

Plus tard, j’ai été scolarisée dans une école publique et je m’y sentais bien. Mais je continuais à me poser des questions sur ma place et sur la manière dont je devais me comporter. J’ai pu trouver des gens avec qui je me sentais moi-même et d’autres, notamment, de la communauté qui me lançaient : « T’es pas une vraie Noire ! Tu travailles bien à l’école, tu es trop francisée ! » Des fois c’était l’inverse : « Tu es trop noire donc tu ne peux pas être ma copine. » Je me suis nourrie de la pluralité de Colombes. Je suis très fière de là d’où je viens, mais tu vis une dualité quand tu viens de banlieue et que tu es une personne racisée.

KEIONA J’ai grandi dans une petite cité de Draveil, relativement calme comparée aux villes d’à côté, comme Grigny, Vigneux ou Villeneuve-Saint-Georges. Grandir avec une grosse fibre artistique, sans avoir du tout peur de l’exprimer mais sans être forcément au bon endroit pour ça, c’était un peu risqué… Je n’ai pas été éduquée comme une personne qui devait tout le temps s’excuser. Quand tout le monde est en ensemble Nike ou Adidas et que je me pointe en cravate rose, petit gilet, tout droit sorti d’High School Musical, forcément, ça détonne un peu ! I’ve never been a follower ! [Je n’ai jamais été une suiveuse !]

J’ai grandi entre l’Essonne et la Côte d’Ivoire. J’ai fait des allers-retours entre les deux pays tout au long de ma jeunesse, à peu près tous les deux ans. À l’internat en Côte d’Ivoire, c’était uniforme obligatoire. Mais pendant les vacances d’été, à Paris, j’avais déjà commencé à développer ce style plus queer, qui était complètement à l’opposé de ce que tout le monde mettait. Les gens étaient perplexes quand je m’habillais : « Mais qu’est-ce qu’il fait ? C’est quoi le look pour venir en cours ? » J’avais surtout dix mois d’avance, comme maintenant. J’avais déjà la vision. Je leur répondais : « Dans High School Musical, ils mettent ça pour aller à l’école, alors je le mets aussi ! » À partir du moment où ça ne posait pas de problème aux profs et que ça n’était pas dérogatoire au règlement de l’école et au dress code, je le faisais.

Et oui, il y a eu un peu de bullying [harcèlement]. J’ai vécu des discriminations, mais je me dis que ça forge le caractère. Ça me sert aujourd’hui dans ma vie professionnelle pour distinguer les méchants des gentils. Je rejoins Ebony sur cette dualité qu’on peut vivre en banlieue. Tu as ce groupe d’ami·es de l’école qui te soutient vis-à-vis de ton style. Mais quand tu retournes dans ton quartier, on va trouver que tu t’identifies trop à tes potes du lycée, qui n’ont pas forcément les mêmes origines que toi.

Quel regard portez-vous, Keiona, sur la construction de la masculinité là où vous avez grandi ?

KEIONA Dans nos communautés africaines, on n’enseigne pas forcément aux garçons à être des hommes, mais plutôt à ne pas être des filles. On me disait : « Ne fais pas ça, c’est pour les filles ! » Soit, mais que font les garçons dans ce cas ? Les filles ont une intelligence émotionnelle beaucoup plus tôt. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai toujours navigué autour des filles. J’étais feminist from day one ! [féministe depuis le premier jour !] Finalement, les garçons arrivent à 18, 19, 20 ans sans intelligence émotionnelle, et les interactions avec la gent féminine sont déplorables.

Ebony, vous avez subi des violences racistes et sexistes, notamment le 22 mars 2025 lors d’un concert (lire l’encadré ci-dessous) : vous mettre à genoux face au public, qu’est-ce que ça signifiait à ce moment-là ?

EBONY Il y a eu plein de malentendus sur ce moment. Je ne me suis pas mise à genoux pour les haters [personnes qui expriment leur haine sur les réseaux sociaux]. J’ai d’abord réagi en disant sur scène que la haine n’avait pas sa place dans cette salle. Puis, on a rechanté avec le groupe et j’ai fait le salut final. Après mon discours, j’ai ressenti une dose d’amour énorme. Le public a scandé mon nom, des gens pleuraient dans le public. Je voulais remercier ce retour de flamme. L’amour a remplacé la haine.

Ebony, née dans la musique

Ebony Cham est la fille du chanteur zouk guadeloupéen Thierry Cham, qui perce à la fin

des années 1990 avec des hits comme Nuit blanche (1994) ou Océan (2000). La jeune fille grandit dans un foyer rempli de musique. À 12 ans, elle monte sur scène avec son père au Cabaret sauvage à Paris dans le cadre d’un festival de zouk.

Adolescente, Ebony poste des vidéos de ses propres performances musicales sur les réseaux sociaux. Elle étudie ensuite la musique dans une école de jazz. En septembre 2024, elle intègre la douzième promotion de la

« Star Academy », une émission de divertissement qui reprend les codes du télécrochet, et dont les participant·es sont filmé·es au quotidien dans le château où elles et ils résident. Ebony survole la sélection. En novembre, elle interprète Sweet Dreams de Eurythmics dans un tableau légendaire mêlant danse et chant. Mais elle fait pendant

des mois l’objet d’un cyberharcèlement raciste et sexiste. Endemol, la société de production de l’émission, ainsi que l’association SOS Racisme portent plainte. En janvier 2025, elle s’incline en finale face à Marine Delplace, qui remporte la « Star Academy ».

À la sortie du château, Ebony Cham signe avec Epic Records. Elle participe au Sidaction en reprenant sur scène, avec le chanteur Bilal Hassani, le tube Bad Romance, de Lady Gaga. En mars 2025, lors d’une date de la tournée de la « Star Academy » à Lille, Ebony dénonce sur scène un geste de haine que lui a adressé une spectatrice depuis le parterre. Ce geste raciste et la prise de parole de la chanteuse entraînent une nouvelle vague de cyberharcèlement à son égard.

Comment parvenez-vous à déployer cette douceur face à la haine raciale à laquelle vous êtes confrontée ?

EBONY Déjà, j’ai été énormément protégée à l’intérieur de la « Star Academy ». Je n’étais au courant de rien du tout. En revoyant certaines séquences, j’ai compris pourquoi certaines personnes pensaient que je savais ce qui se passait à l’extérieur. Il y a plein de discours que j’ai pu avoir dans le château qui étaient comme des réponses à cette haine. En fait, je parlais simplement de mes traumas d’enfance.

À la sortie de la « Star Ac », je suis tombée sur une vidéo de l’influenceuse Sally. Elle a fait un review de tous les commentaires me concernant pendant la « Star Ac » et là, j’ai tout vu. C’est la seule fois où j’ai pris les choses vraiment brutalement. J’ai fait une petite crise pendant deux jours, puis c’est passé. J’ai une partie de moi remplie de tendresse pour les autres, et une autre où je rentre chez moi et je tombe sur des dingueries sur les réseaux sociaux. Face à ça, je peux comprendre que certaines personnes réagissent d’une manière plus virulente. Mais mon père et ma mère m’ont toujours transmis cette éducation d’amour et de paix. C’est important pour moi de ne pas entrer dans le jeu des racistes et de celles et ceux qui répandent la haine.

« Mon père et ma mère m’ont toujours transmis une éducation d’amour et de paix. C’est important pour moi de ne pas entrer dans le jeu des racistes et de celles et ceux qui répandent la haine. »

Ebony

La drag queen Soa de Muse de la première édition de « Drag Race France » a témoigné5Estelle Ndjandjo, « Queens et Noires : comment les clichés racistes s’infiltrent jusque sur les scènes du drag », Mediapart, 29 juin 2023. du racisme dont elle faisait l’objet lors de la tournée qui avait suivi l’émission. Keiona, avez-vous vécu une expérience similaire ?

KEIONA Je n’en ai pas le souvenir. Mais en parlant avec d’autres candidates de « Drag Race », je me suis rendu compte que certaines personnes ne savent pas interagir avec nous ou avec notre art. Il y a des remarques et des gestes qui ne sont pas malveillants, mais plutôt ignorants. La vraie fatigue, c’est de devoir éduquer les gens, alors que tout est disponible sur les réseaux pour s’informer.

De toute manière, avoir des haters, ça fait vraiment partie d’une success story. Moi, j’ai toujours dit à mes copines : « Si vous n’avez pas de haters, you’re not doing it right [vous ne le faites pas bien]. » Il faut avoir des haters, c’est vraiment un moteur. Quand je me lève, je vais voir des commentaires négatifs sur les réseaux et je me dis : « Je vais encore écrire une belle chanson aujourd’hui. »

EBONY Je suis allée voir des commentaires sous les vidéos du concert à Lille. Ils disent toujours : « Pourquoi elle a fait du cinéma ? Elle n’a jamais subi de racisme ! » Sincèrement, qu’est-ce qu’il vous faut de plus ? Il y a des gens qui nient le racisme présent en France. Qui veulent que tout soit beau, sauf que ce n’est pas la vérité. Certaines personnes vivent dans une bulle, avec des ressources d’information limitées et des œillères.

« Il y a des remarques et des gestes qui ne sont pas malveillants, mais plutôt ignorants. La vraie fatigue, c’est de devoir éduquer les gens. »

Keiona

Avant le succès à « Drag Race », c’est sur la scène de la ballroom que vous avez émergé, Keiona. Avez-vous le sentiment que cet univers que vous avez fréquenté ces dix dernières années est aujourd’hui devenu mainstream ?

KEIONA Oui, mais ce n’est pas si mal. Énormément de personnes dans la scène ballroom bénéficient de cette exposition, que ce soit dans des séries télé, des documentaires ou des créateur·ices de mode. Ces gens sont crédités et payés pour leur art. Beyoncé, qu’on apprécie beaucoup, a basé son esthétique sur la scène ballroom bien avant l’album Renaissance. Les clips Crazy in Love et Freakum Dress par exemple sont très ballroom coded. Les artistes noir·es de la communauté queer de New York, avec qui elle a travaillé, y sont pour beaucoup. Notre univers reste préservé. Il y a des règles. Il y a des parties de la performance qu’on ne peut pas filmer, des choses qu’on ne peut pas dire, des choses qu’on ne peut pas faire. On a un·e MC [maître·sse de cérémonie]. Tout est sacré et cérémonial. On a vraiment créé un safe space. On ne va pas inviter le petit mec blond bourré, qui vient avec sa bière sur le dancefloor et la renverse partout. Ce n’est pas un night-club ! On est bien obligé·es de protéger notre espace, c’est le contrecoup de l’exposition.

Est-ce qu’il y a, au sein des équipes de production des émissions auxquelles vous avez participé, une conscience des enjeux raciaux ?

KEIONA Pas complètement, mais il y a un effort qui est fait quand même pour protéger au maximum les candidats et les candidates. Personnellement, dans toutes les émissions auxquelles j’ai participé, j’ai essayé de placer mes pions : j’exprimais clairement les choses que je n’aimais pas, ce que je voulais porter, ce que je ne voulais pas porter.

EBONY Les productions mettent à notre disposition des intermédiaires [attaché·es de presse ou responsables des relations publiques] qui nous viennent en aide et nous accompagnent. D’ailleurs il me semble que nous avons les mêmes toutes les deux [Keiona acquiesce]. Il y a toujours des personnes bienveillantes qui peuvent faire passer un message à la production si quelque chose nous dérange. Je pense que les questions raciales dépassent le cercle de nos émissions de télé. Globalement, personne n’est bien formé sur ce sujet.

« Les questions raciales dépassent le cercle de nos émissions de télé. Globalement, personne n’est bien formé sur ces sujets. »

Ebony

Vu les politiques discriminatoires qu’il promeut, le chef de l’État lui-même ne semble pas bien au fait de ces questions. Keiona, regrettez-vous la performance que vous avez donnée à l’Élysée, en 2018, en compagnie du DJ Kiddy Smile, à l’occasion de la Fête de la musique ?

KEIONA Pas du tout ! Je regrette juste de ne pas être venue en drag ce jour-là. La voiture est venue me chercher directement au travail, direction le palais de l’Élysée et je n’ai pas eu le temps de me préparer. C’est le genre de choses qu’il faut faire pour montrer aux gens à quel point nos existences sont réelles. Nous voir performer avec Kiddy sur le perron de l’Élysée, ça a fait réaliser aux Français et aux Françaises qu’il y a vraiment des personnes queers et racisées bookées à l’Élysée. Ce n’est pas une fable. Brigitte Macron nous a accueilli·es, elle a été super sympa. Le message, c’était de dire : « Nous sommes des artistes. Nous avons notre place sur l’échiquier politique et dans cet espace. Nous existons aussi en tant que citoyen·nes et nous votons. » De plus, l’événement était caritatif. C’est l’unique raison qui nous a poussé·es à accepter l’invitation.

EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL MAXPPP OUT

EBONY Cette performance à la Fête de la musique a eu un impact sur beaucoup de monde, dont moi. J’étais en troisième. Je me souviens avoir vu les photos et m’être dit : « Waow, c’est iconique ! »

KEIONA Nous avons aussi reçu beaucoup de messages de haine à la suite de cette performance. Après le show, je suis rapidement rentrée chez moi. J’ouvre Twitter et je vois les commentaires. Je me rends compte que beaucoup de gens n’ont pas aimé qu’on soit là. J’ai vu des posts comparant la venue de la reine d’Angleterre sur le perron de l’Élysée et notre performance sur le même perron… Sincèrement, quel intérêt de comparer ces deux événements ?

Est-ce que vous assumez également d’avoir participé au clip contre les LGBTphobies commandé par le gouvernement de Gabriel Attal en 2024 ?

KEIONA Ma présence peut déranger dans certains espaces, qui sont à la base des espaces blancs ou pas fait pour des personnes queers. J’ai confiance en moi, et quand j’arrive dans mon look, avec ma façon de parler, ça dérange. Prendre la parole pour ces causes-là, qui me tiennent à cœur, à moi et à ma communauté, je pense que c’est hyper important. Nous, personnes queers racisées, nous ne sommes pas des distractions. Nous existons et nous mourons. En France, il y a des gens qui meurent parce qu’ils sont gays.

« Nous, personnes queers racisées, nous ne sommes pas des distractions. Nous existons et nous mourons. »

Keiona

Ebony, les attaques que vous avez subies ont contribué à populariser le concept de mysoginoir6Le terme «misogynoir» décrit une forme de discrimination, à l’égard des femmes noires spécifiquement, qui combine misogynie et racisme. Consulter notre glossaire. Est-ce un terme que vous utilisez et défendez ? Et vous Keiona, en tant que drag, que vous évoque ce terme ? Craignez-vous d’être caricaturées en angry black women, des femmes noires en colère ?

EBONY Moi, j’ai toujours été considérée comme une femme noire en colère. J’avais vaguement entendu parler de misogynoir à propos d’Aya Nakamura, avant ce qui m’est arrivé à la « Star Academy ». Je ne suis pas allée m’informer, j’ai très mal compris ce que ça voulait dire, j’ai eu une prise de conscience tardive. C’est différent quand les choses nous arrivent à nous. Et puis j’ai eu des flash-back de toutes les situations où, en fin de compte, j’ai été confrontée à de la misogynoir. J’ai pu mettre des mots sur ces situations. Alors aujourd’hui c’est un mot que je défends, bien sûr.

KEIONA Le stéréotype de la femme noire en colère est très réducteur pour toutes les personnes noires et fem [femmes]. C’est une projection de ce que les gens veulent voir de nos corps, de nos arts et de ce qu’on représente. C’est comme si on était toutes la même personne, alors que toutes les femmes noires sont différentes.

Kova Rea, drag queen noire âgée d’une soixantaine d’années, regrette le manque de transmission intergénérationnelle parmi les drags noires. Comment vous saisissez-vous de cette question, Keiona ? Quel conseil de grande sœur souhaiteriez-vous donner à Ebony ?

KEIONA C’est un conseil que je donne à mes filles [lire l’encadré ci dessous]. J’ai des filles trans, des filles drags, des filles queers aussi. Le conseil que je leur donne, c’est de ne jamais, jamais, jamais s’excuser d’être elles-mêmes. Ebony, tu as malheureusement vécu un concentré de haine dans un espace-temps réduit à la « Star Ac », mais ne doute pas de toi, parce que nous, on a besoin de qui tu es et de ce que tu représentes. Les futures générations, qui vont venir après toi, vont regarder tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, dont cette interview avec La Déferlante, mais aussi tes chansons et tes performances. Il faut vraiment mettre ton essence, ton authenticité dans ton art, parce que c’est ça qui fait qu’on t’aime. •

Aux origines de la ballroom

La ballroom est un mouvement culturel d’expression queer qui émerge dans les clubs de la scène underground gay afro et latino de New York au cours des années 1980. La ballroom est organisée en house (maison), à la tête desquelles se trouvent des « mères » (mothers) qui prennent sous leur aile les personnes moins expérimentées, qui deviennent leurs « filles » (daughters).

Les maisons se défient dans le cadre de balls (bals) où les participant·es performent dans différentes catégories – Realness, où on juge leur capacité à se fondre dans la norme des hommes ou des femmes cis hétérosexuelles, ou Bizarre qui porte sur la créativité des costumes… Ces catégories peuvent inclure le drag et la danse. C’est au sein de la culture de la ballroom que le danseur Willi Ninja popularise le voguing : cette danse consiste à imiter les poses de magazines de mode jusqu’à l’outrance et au maniérisme. Le grand public la découvre avec le clip Vogue, que signe Madonna en 1990.

En 1991, le film Paris is burning de Jennie Levingston immortalise ces communautés racisées et queers marginalisées. En France, la scène ballroom émerge à la fin des années 2010 à Paris avec des performeur·euses

afro-descendant·es comme le DJ Kiddy Smile, Nikki Gucci ou encore Matyouz. Des balls sont organisés

au Carreau du Temple ou encore à la Gaîté lyrique.

Entretien et photos réalisé·es dans l’exposition « Paris noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales (1950–2000) », au Centre Pompidou, le 1er avril 2025.