Léa Lejeune est journaliste et essayiste. Elle a cofondé l’association féministe Prenons la une, et a siégé deux ans au Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes (HCE). En 2021, elle a créé Plan Cash, un média féministe d’éducation et de formation à l’économie et à l’investissement.

Fatima Ouassak, politologue et militante, a cofondé l’association Front de mères et la maison d’écologie populaire Verdragon à Bagnolet. Elle est l’autrice de La Puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire (2021), et de Pour une écologie pirate. Et nous serons libres (2023), aux éditions La Découverte.

Suzy Rojtman est une militante trotskiste et féministe depuis les années 1970. En 1985, elle a cofondé le Collectif féministe contre le viol (CFCV). Aujourd’hui porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), elle a coordonné l’ouvrage Féministes. Luttes de femmes, lutte de classes paru en 2022 aux éditions Syllepse.

Suzy Rojtman, vous avez vécu les grandes heures du féminisme des années 1970 au sein d’un mouvement d’extrême gauche – la Ligue communiste révolutionnaire, que vous avez quittée en 1978 – qui plaçait la lutte des classes au centre de son combat. Comment articuliez-vous ce combat avec votre engagement féministe ?

SUZY ROJTMAN Dans les années 1970, j’avais moins de 20 ans, et à cette époque, on était vraiment très marxistes. Quand est arrivé le mouvement féministe, on a commencé à combiner nos combats politiques à des sujets de lutte comme l’avortement, la contraception ou les violences, en vue d’une grande révolution sociale qu’on pensait alors imminente. Les organisations d’extrême gauche ont parfois compris l’importance des luttes féministes, parfois non, mais pour tout dire, on ne leur a pas trop demandé l’autorisation, même s’il y a eu des débats. La lutte de classes était très importante pour nous : on allait sur le terrain lors des grandes grèves, des mouvements sociaux, des luttes syndicales. On a du mal à l’imaginer aujourd’hui, mais dans les années 1970, il y avait un « groupe femmes » à Renault-Billancourt, aux Chèques postaux, au ministère des Finances, au Crédit lyonnais, etc. Il y a même eu la création, en 1983, d’une Coordination européenne des femmes¹. Et on n’avait pas Internet !

En 1985, j’ai participé à la création du Collectif féministe contre le viol (CFCV). C’était une période où le mouvement féministe s’ancrait, créait des outils pour devenir pérenne, notamment dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons aussi dû nous battre, à partir de 1987, contre les attaques de cliniques ou d’hôpitaux par des commandos anti-avortement, ce qui a débouché sur la création de la Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (Cadac). Et enfin, il y a le grand mouvement social de 1995², auquel les féministes ont largement contribué. Cette dynamique a entraîné la création, en 1996, du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), qui réunissait des associations féministes, des syndicats et des partis de gauche et d’extrême gauche – un nouveau mode de structuration par rapport aux « groupes femmes » des années 1970.

Léa Lejeune, vous avez été journaliste au magazine Challenges, réputé être, idéologiquement, plutôt du côté du patronat. De votre côté aussi, comment combiniez-vous cela avec vos convictions féministes ?

LÉA LEJEUNE À Challenges, on pourrait dire que j’ai fait de l’entrisme pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait du côté de la domination. Je voulais travailler à l’intersection du féminisme et de l’économie, mais je me suis rendu compte que mon boulot servait à apprendre à des hommes blancs et riches de plus de 60 ans à devenir encore plus riches. Alors que mon objectif, c’était d’apprendre aux femmes, et notamment à celles issues des minorités, à améliorer leur situation économique, à ne pas dépendre d’un homme.

Pour moi, la lutte féministe ne repose pas uniquement sur les sujets qui ont été largement abordés par ma génération ces derniers temps, c’est-à-dire le corps et l’intimité, mais aussi sur des enjeux d’économie, de travail ménager, de répartition des richesses. J’ai creusé ces questions au sein du collectif de journalistes féministes Prenons la une, puis au Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes. On a par exemple obtenu l’égalité d’accès au congé maternité pour les femmes pigistes par rapport aux salariées alors qu’aucun des syndicats traditionnels n’avait mis ça à l’ordre du jour. Ensuite, j’ai écrit Féminisme washing [Seuil, 2022], sur les entreprises et les gouvernements qui se prétendent féministes sans s’en donner les moyens : les trois quarts du temps, c’est de la communication et du marketing pur, sans respect des droits des femmes en interne. Je suis critique du capitalisme actuel, contre le féminisme libéral [lire encadré page 117], mais pas anticapitaliste. Mon approche est très pragmatique : est-ce que les entreprises permettent aux femmes de bénéficier de garde d’enfants ? Est-ce qu’elles se battent pour l’allongement du congé paternité et pour l’égalité salariale à tous les niveaux ? Sur ces questions, par ailleurs, tout est conçu pour les femmes cadres. Il faut aussi intégrer une perspective intersectionnelle, et se demander, par exemple, comment arrêter de proposer des horaires le matin avant 8 heures et le soir après 18 heures à des femmes de ménage qui, avec ces temps partiels en horaires décalés, ne peuvent même plus s’occuper de leurs enfants.

« La lutte féministe ne repose pas uniquement sur le corps et l’intimité, mais aussi sur des enjeux d’économie, de travail ménager, de répartition des richesses. »

Léa Lejeune

Fatima Ouassak, en tant que militante féministe, antiraciste et écologiste de terrain, comment vous positionnez-vous sur cette question : le féminisme est-il soluble dans le capitalisme ?

FATIMA OUASSAK Ma perspective est finalement assez classique : je défends l’égale dignité humaine. Je me bats donc contre tous les systèmes d’oppression et pour la liberté, que nous devons arracher au système capitaliste, patriarcal, colonial et raciste. Dans ce contexte, je ne peux qu’être anticapitaliste puisque je considère que ce système ne produit que des rapports de domination. Le pragmatisme, c’est aussi une position idéologique. Certes, je pratique une forme de pragmatisme dans mon engagement écologiste, sur les questions de l’alternative végétarienne dans les cantines scolaires et de la pollution dans ma ville, à Bagnolet [Seine-Saint-Denis]. Même si ce sont de petits sujets locaux, pour moi cette lutte doit être fondamentalement anticapitaliste. Cela n’aurait pas de sens autrement, alors qu’on sait très bien que le réchauffement climatique est dû au système capitaliste. Je veux le meilleur pour mes enfants et mes petits-enfants. Je ne vois pas comment on peut défendre un projet progressiste, un projet de gauche en défendant certains aspects du capitalisme et pas d’autres, alors que son fondement même est la domination et les inégalités de genres, de races, de territoires. Dans l’intersectionnalité définie par Kimberlé Crenshaw³, la question raciale est mise au centre.

SUZY ROJTMAN Au sujet de l’intersectionnalité, je trouve que l’on assiste à l’heure actuelle dans le mouvement féministe à une espèce de dévoiement de cette notion, en la réduisant à une imbrication des identités, à quelque chose de très individualiste, au lieu de l’inscrire dans des rapports de domination. Au début des années 1980, avant Kimberlé Crenshaw, une sociologue française, Danièle Kergoat, a théorisé dans une perspective matérialiste l’imbrication des rapports de domination de sexe (on ne parlait pas de genre à l’époque) et des rapports de production capitalistes et l’a appelée la « consubstantialité ». Dans le mouvement féministe d’extrême gauche, on a toujours été engagées dans les luttes antiracistes et anticolonialistes. Après la guerre d’Algérie et Mai 1968, ça passait par le soutien aux travailleurs immigrés, qui étaient en majorité des hommes, avec pour mot d’ordre « Même patron, même combat ». Et il ne faut pas oublier toutes les féministes qui se sont engagées auprès du FLN pendant la guerre d’Algérie, qui ont été porteuses de valises⁴.

Il y a aussi eu beaucoup de femmes immigrées dans les années 1970–1980 qui se sont auto-organisées. On cite souvent Gerty Dambury⁵ et la Coordination des femmes noires, créée en 1976, qui luttaient déjà contre les oppressions liées au genre, à la classe, à la race et à l’immigration. Mais il y a eu aussi des groupes de féministes maghrébines, des latino-américaines en lutte contre les dictatures en Amérique du Sud, ou encore la création en 1984 du Collectif féministe contre le racisme à la Maison des femmes de Paris pour soutenir les femmes immigrées, réfugiées, exilées, favoriser le regroupement familial et soutenir les luttes de libération sur le plan international.

FATIMA OUASSAK En parlant des féministes anticolonialistes porteuses de valises, il ne faut pas oublier des figures comme Gisèle Halimi ou Djamila Bouhired⁶, qui posent la question raciale et coloniale dès les années 1960. Tu fais le procès de l’intersectionnalité alors que ce n’est pas l’intersectionnalité qui est responsable de ce que tu sembles dénoncer. Il faut plutôt s’en prendre au féminisme libéral, pour sa compatibilité avec le capitalisme, et au fémonationalisme⁷, qui peut être compatible même avec le fascisme. La colonisationn’existe que parce qu’il y a une entreprise capitaliste, ces deux systèmes sont intrinsèquement liés. Là où je te rejoins, c’est sur le fait d’envisager la question féministe au prisme des conditions matérielles d’existence et de ne pas se contenter de parler de ce qui relève du sociétal – avec des termes qui ne veulent pas dire grand-chose, comme « la diversité ». Être une femme de classe populaire, migrante, Gilet jaune, sans papiers, ça a des implications concrètes sur son sort et celui de ses enfants, sur ce qu’on a à manger, sur la fin du mois, sur sa dignité.

Poser la question des conditions matérielles d’existence, ça permet de parler de femmes mises au travail, par le système capitaliste, sur des boulots précaires, à temps partiel. On a des secteurs d’activité complètement genrés et ethnicisés comme le ménage, le soin, la garde d’enfants et là, la question de l’égalité salariale ne se pose pas : elles sont toutes payées pareil, elles ne sont pas du tout discriminées dans l’accès à l’emploi.

Léa Lejeune, vous militez pour un capitalisme régulé, en quoi cela consiste-t-il ? Est-ce possible d’avoir un capitalisme juste, social, féministe ?

LÉA LEJEUNE Le capitalisme, effectivement, s’est construit sur l’exploitation des femmes et des minorités. Dans Le Dîner d’Adam Smith. Comment le libéralisme a zappé les femmes et pourquoi c’est un gros problème [Les Arènes, 2019], la journaliste suédoise Katrine Marçal raconte comment le philosophe et économiste du xviiie siècle Adam Smith a élaboré sa célèbre théorie de la main invisible, selon laquelle la poursuite d’intérêts individuels contribue au bien-être collectif, sans jamais tenir compte du fait que c’était sa mère qui lui préparait ses repas, qui faisait les courses pour lui, qui nettoyait le logis et faisait qu’il pouvait disposer de tout le temps de cerveau disponible dont il avait besoin. Une réalité qui est encore valable aujourd’hui puisque le travail ménager, assuré aux trois quarts par des femmes, n’est jamais pris en compte dans le calcul du PIB.

« Toute la force du système capitaliste, c’est qu’il est sexy. Ça brille de partout. Le capitalisme, quand on en profite, c’est vicieux, ça rendre dans nos intimités, nos goûts, nos choix »

Fatima Ouassak

Mais pour moi, le capitalisme n’est pas forcément cela. Dans son ouvrage L’Économie féministe, Pourquoi la science économique a besoin du féminisme et vice versa [Presses de Sciences Po, 2020], Hélène Périvier reprend le processus de la construction du capitalisme historiquement, et montre que ce qui est incompatible avec le féminisme, ce n’est pas forcément le capitalisme, mais le libéralisme et le néolibéralisme, c’est-à-dire la compétition, l’idée de consommer toujours plus, l’obsession de la croissance – des « libertés » qui priment sur les droits concrets, sur la solidarité et sur les moyens de subsistance. Je pense qu’un capitalisme très régulé, permettant une redistribution des richesses grâce à l’impôt, est possible. Évidemment, ce n’est pas une démarche révolutionnaire, mais je crois à une économie du bien commun très encadrée, qui passe par une augmentation massive des salaires du secteur du « care⁸ », par la prise en compte de la dette envers les pays qui ont été colonisés, par la comptabilisation du travail ménager dans le PIB.

SUZY ROJTMAN Cet âge d’or d’un capitalisme redistributif, Léa, je crois qu’il n’a jamais existé. Le fondement du capitalisme, c’est l’extorsion de la plus-value, la croissance maximum du profit. La régulation n’a pratiquement jamais existé, sauf peut-être dans la tête du Conseil national de la Résistance, après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de la Sécurité sociale. Par ailleurs, je ne crois pas beaucoup à une forme de social-démocratie de la redistribution. On parle beaucoup du modèle scandinave, mais actuellement, l’extrême droite est au pouvoir en Suède… Cela dit, je comprends qu’on hésite, parce qu’il n’existe aucun modèle que l’on pourrait suivre à l’heure actuelle, ni la Chine ni Cuba et encore moins la Corée du Nord ou la Russie. On est orphelins et orphelines de quelque chose.

FATIMA OUASSAK Pour ma part, cela ne m’intéresse pas de réfléchir à l’égalité ou à la liberté dans le cadre de l’État-nation, donc quand je dis « les femmes », je dis « les femmes du monde entier » et pas « les femmes blanches bourgeoises de France ». Je pense le féminisme et l’anticapitalisme à l’échelle du monde, dans le cadre d’un projet internationaliste. Cela suppose de s’interroger : quand on bénéficie d’un dispositif en France, quel est son impact en Chine, au Nigeria, en Algérie, ou encore au Brésil chez les peuples autochtones d’Amazonie ? Quand on consomme ceci ou cela, quand on dispose d’un certain confort ici en France, est-ce que cela ne s’appuie pas sur du sang et des larmes ? Même si c’est à l’autre bout du monde, même s’il s’agit du sang et des larmes de femmes non blanches, c’est notre dignité qui est touchée. Il me semble que cette histoire de capitalisme régulé, ça n’arrange pas les affaires de nos amies africaines ou de nos camarades asiatiques.

LÉA LEJEUNE De fait, c’est dans le capitalisme régulé que s’inscrit la loi sur la responsabilité des multinationales après l’effondrement du Rana Plaza⁹ au Bangladesh. Les entreprises doivent désormais vérifier comment sont traitées toutes les personnes qu’elles font travailler pour produire les vêtements ou les produits qu’elles vendent, qu’elles les embauchent elles-mêmes ou indirectement, par leurs sous-traitants. D’accord, la loi n’est pas appliquée, mais c’est de cela que ça relève.

SUZY ROJTMAN Je trouve que tu caricatures nos positions, Fatima, en parlant de Blanches, de Blancs. Moi je suis juive. Toute ma famille, du côté de mon père et du côté de ma mère, a été déportée pendant la guerre. Je comprends ce que tu veux dire, le concept de race sociale, etc., mais je viens d’un courant politique, le trotskisme, qui a toujours été anticolonialiste, et je pense qu’on peut tout mener de front. On a par exemple soutenu le combat des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles¹⁰.

FATIMA OUASSAK Suzy, dans mon propos, tu n’es pas visée en tant que personne. Les termes « blanc » et « non-blanc » relèvent d’un vocabulaire de recherche largement documenté dans les sciences sociales, associé notamment à la notion d’intersectionnalité, justement.

SUZY ROJTMAN D’accord. J’ai fait une mauvaise interprétation, tant mieux. Cela dit, on se rejoint sur la nécessité d’un combat internationaliste. Je tiens pourtant à ajouter que ce combat internationaliste, il se mène ici en France par rapport aux personnes racisées (bien que je n’aime pas beaucoup ce terme), mais aussi dans les pays où des femmes sont opprimées et muselées. Je pense à ce qui se passe en Afghanistan, où les femmes en prennent plein la gueule, à ce qui se passe à l’heure actuelle en Iran et ce qui se passe par rapport aux Kurdes. Et bien sûr aux femmes en Ukraine. Je trouve que les féministes ne descendent pas assez dans la rue pour les soutenir.

« Dans le mouvement féministe d’extrême gauche, on a toujours été engagées dans les luttes antiracistes et anticolonialistes. Il ne faut pas oublier toutes les féministes qui se sont engagées auprès du FLN pendant la guerre d’Algérie, qui ont été porteuses de valises. »

Suzy Rojtman

FATIMA OUASSAK Oui, la question c’est comment on discute, on débat et on rêve à l’échelle du monde.

SUZY ROJTMAN Le problème, c’est qu’à l’heure actuelle je n’arrive plus à rêver.

FATIMA OUASSAK Mon hypothèse, c’est qu’on n’arrive pas à rêver parce qu’on se contraint à l’espace national ou, dans le meilleur des cas, européen. Or, pour aborder l’urgence climatique, il faut réfléchir à l’échelle de l’humanité.

SUZY ROJTMAN Je suis complètement d’accord, c’est évident.

Peut-on tout de même utiliser les outils du capitalisme dans une perspective féministe et anticapitaliste ?

SUZY ROJTMAN On pourrait éventuellement se tourner vers ce qui se pratique du côté de l’économie sociale et solidaire. Dans ces entreprises, le patron ne peut pas gagner plus de sept fois le smic, c’est un écart de revenus beaucoup plus faible qu’ailleurs. J’imagine que ça change les rapports de domination. Si notre patron ne gagne pas beaucoup plus que nous, on est face à quelqu’un qui va avoir des modes de consommation et des façons de s’adresser à nous qui sont plus proches.

LÉA LEJEUNE Je pense que les outils du capitalisme ne peuvent pas le renverser, mais le rééquilibrer. Prenons l’exemple des start-up, là où dans l’écosystème capitaliste il y a le plus de dévoiement depuis dix ans. Dans ce secteur, des personnes très aisées aident des jeunes qui ont des idées à créer des boîtes. Or, la grande majorité des start-up financées en France – mais ça vaut aussi à l’international – le sont par des hommes, et ce sont celles qui ont le moins d’intérêt social.

Mais il y a aussi des start-up qui se sont montées dans la santé sexuelle, pour aider notamment à lutter contre l’endométriose ou contre les phénomènes liés à la ménopause. Pourquoi ? Parce que les labos n’en ont rien à faire, parce que la santé publique ne finance plus ce genre de choses, parce que les grandes entreprises ne s’en occupent pas. Autre exemple : Commune Coliving, qui est un système de colocation pour les familles monoparentales et les femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Ou encore les entreprises contre le gaspillage alimentaire comme Too Good To Go, qui ont été montées par des femmes. Et ça marche aussi pour les questions des minorités, comme le montre le projet Meet My Mama – un traiteur qui met en valeur le savoir-faire culinaire des femmes issues de l’immigration. Après, ça ne résout pas le problème total du capitalisme. C’est à la marge.

FATIMA OUASSAK Le capitalisme ne fait pas du mal de la même manière à toutes les femmes. Il peut même être très profitable à certaines catégories de femmes, et pas seulement aux très riches. Toute la force du système capitaliste, c’est qu’il est sexy. C’est des belles marques, du loisir, du luxe, du temps, ça brille de partout. Pour certaines et certains, plutôt en grand nombre, cela signifie la santé, la beauté, une espérance de vie plus élevée, etc. Le capitalisme, quand on en profite, c’est quelque chose de vicieux, qui rentre dans nos intimités, nos goûts, nos choix. C’est difficile de proposer une alternative convaincante face à une telle puissance.

Et c’est pour ça, Léa, que j’entends complètement ta stratégie. Oui, je pense qu’on peut utiliser les outils du capitalisme pour le détruire donc je ne suis pas contre ces outils. Mais pour aller où ? Si là où tu veux aller, on n’est pas tous et toutes à égalité et libres, ça ne tient pas, ça ne m’intéresse pas. La question de la liberté est surtout pensée aujourd’hui comme quelque chose d’individuel. On a un peu perdu de vue l’idée qu’on n’est pas libre si les autres ne le sont pas. Par exemple, sur le sujet de la liberté de circuler, qui m’intéresse particulièrement, les personnes qui peuvent circuler sans entraves sont des hommes, blancs, qui ont de l’argent, c’est-à-dire des personnes qui ont des privilèges de classe, de genre et de race. On peut réussir à détruire le capitalisme en se battant ensemble – les organisations féministes, les organisations anticapitalistes, les organisations écologistes et les organisations de défense des droits des personnes migrantes – avec quelque chose qui nous est commun, qui est un droit fondamental : la liberté de circuler. •

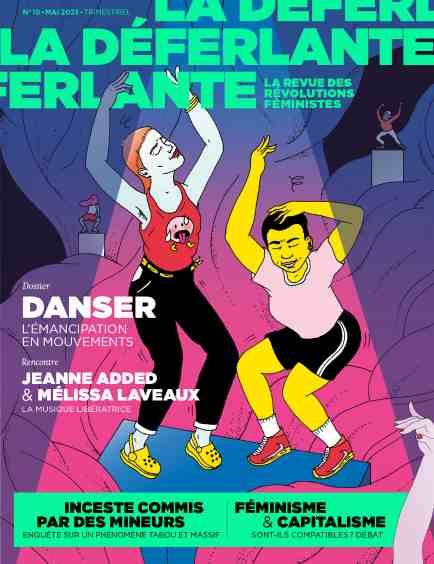

Débat mené en visioconférence le 16 janvier 2023 par Élise Thiébaut, autrice et journaliste, membre du comité éditorial de La Déferlante.

1. Cette association internationale a œuvré de 1983 à 1995 pour défendre les dispositions les plus favorables aux femmes dans les directives européennes.

2. Le 25 novembre 1995, en plein mouvement social contre le projet de réforme des retraites du gouvernement Juppé, les syndicats rejoignent les organisations féministes dans la rue. Les grèves et les manifestations massives dureront jusqu’à ce que, le 15 décembre 1995, le gouvernement retire sa réforme.

3. Kimberlé Crenshaw, juriste et militante afroféministe états-unienne, a théorisé, en 1989 le concept d’intersectionnalité pour analyser les effets combinés du racisme et du sexisme subis par les femmes africaines-américaines.

4. Durant la guerre d’indépendance algérienne (1954–1962) les porteurs et porteuses de valises étaient des Français·es ou des Algérien·nes qui apportaient clandestinement leur soutien au Front de libération nationale (FLN).

5. Gerty Dambury est une poétesse et romancière guadeloupéenne engagée contre le racisme d’État. Membre de la Coordination des femmes noires, elle fait aussi partie du collectif Décoloniser les arts.

6. Djamila Bouhired, née en 1935, est une figure de la lutte pour l’indépendance algérienne, arrêtée et torturée, condamnée à mort puis graciée et libérée en 1962. Gisèle Halimi (1927–2020) est une avocate, militante et femme politique franco-tunisienne connue pour son engagement féministe et ses combats anticolonialistes.

7. Théorisé par la sociologue britannique marxiste Sara R. Farris, le fémonationalisme désigne l’instrumentalisation du féminisme à des fins racistes.

8. L’éthique du care désigne de manière globale le souci et le soin accordés aux autres.

9. En 2013, à Dacca, au Bangladesh, l’immeuble Rana Plaza, qui abrite une usine de confection, s’effondre, causant la mort de 1 135 personnes, et faisant 2 500 blessé·es. L’enquête révélera que les règles élémentaires de sécurité n’avaient pas été respectées, pas plus que les droits des employé·es, sous-payé·es et soumis·es à des cadences infernales pour satisfaire aux coûts bas exigés par les donneurs d’ordres, de grandes marques internationales de prêt-à-porter.

10. En juillet 2019, les femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles à Paris entament une grève qui durera 22 mois pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire. Leur lutte victorieuse est un symbole de la lutte des travailleuses immigrées et racisées précaires. L’une des grévistes, Rachel Keke (Lire La Déferlante no 9, février 2023), est élue députée en 2022.