Depuis 2019, un programme a causé le désarroi – sinon la rupture – de couples dans le monde entier, quand les un·es ou les autres ne s’attendaient pas à voir leur partenaire développer une passion pour la compétition automobile.

Commandité par Formula One Group, l’entité qui chapeaute la promotion, la diffusion et le management de la F1 dans le monde, afin de recruter de nouveaux fans, rajeunir son public et le féminiser, le docu-série Formula 1 : Pilotes de leur destin (5 saisons de 10 épisodes) nous plonge dans les coulisses palpitantes de ce sport ultra-compétitif et dangereux.Drive to Survive (le titre original, littéralement « conduire pour survivre », un brin paradoxal compte tenu des accidents mortels en F1) tient en haleine jusqu’aux plus réfractaires. Une gageure pour ce type de compétitions qui pourrait se résumer à des voitures qui font 45 fois le tour du même circuit. C’est que la série Netflix, en plus de montrer « l’homme » sous le casque, ne fait pas l’économie des clashs, voire des crashs, le tout dans une ambiance électrique, tendue à l’extrême. L’homme avec un petit « h », car les deux seules femmes qui se sont qualifiées pour courir un Grand Prix sont Maria Teresa de Filippis en 1958 et Lella Lombardi en 1975… Pourtant l’une des rares disciplines sportives théoriquement mixtes (avec la voile ou l’équitation), la F1 n’échappe pas aux biais sexistes (décourager sa fille de pratiquer un sport dangereux et perçu comme « masculin ») ni aux obstacles systémiques liés au genre (misogynie ou peine à trouver un soutien financier, crucial dans ce sport). Les rares femmes présentes dans la série Netflix sont d’ailleurs cantonnées aux rôles de mères ou d’épouses, à l’instar de l’ex-Spice Girl Geri Halliwell, mariée au directeur de Red Bull Racing Christian Horner, ou encore Susie Wolff, ex-pilote automobile (désormais directrice exécutive de la F1 Academy, toute nouvelle compétition exclusivement féminine lancée en avril dernier) et épouse de Toto Wolff, patron de l’écurie Mercedes Grand Prix.La F1, c’est donc une poignée non mixte d’élus (une vingtaine à ce niveau) écrasés par une logique productiviste, dans l’obligation permanente de rapporter des points à leur écurie, sous peine de se voir virés sans ménagement en cours de saison. Les patrons, forts en gueule, ne ménagent pas leurs recrues, qui se livrent régulièrement des guerres fratricides au sein de la même écurie. Ces coureurs, souvent très jeunes, sont montrés comme des héros romantiques courtisés par les sponsors et prêts à tout – même à mourir – pour réaliser leur rêve : devenir le numéro 1. Les risques inhérents au fait d’être lancé à 250 km/h sur un circuit passent pour des shoots d’adrénaline surexcitants, et le trauma lié aux accidents des collègues est vite évacué. À chaque épisode, la tension dramatique est à son comble, pour le plus grand bonheur des spectateur·ices scotché·es à l’écran et d’une industrie qui compte sur « l’effet Netflix » pour doper ses audiences télé et ses ventes de billets.

Lire aussi : Chronique n°2 de Nora Bouazzouni : « Pourquoi tant de femmes psychopathes dans les séries ? »

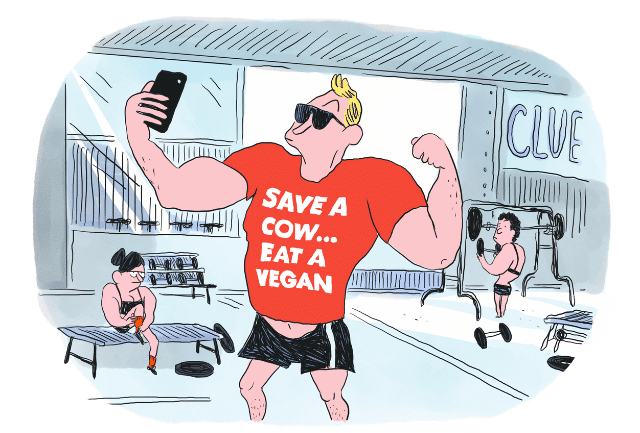

Mais, sous le vernis glamour, l’opération séduction menée par la F1 promeut une vision viriliste, abusive et inique du sport. Drive to Survive fait l’apologie d’une violence subie, infligée aux autres ou à soi-même, et de comportements agressifs, voire ouvertement dangereux, justifiés (et valorisés) par la recherche de l’excellence. Cela n’est pas sans rappeler un autre milieu très masculin, celui du restaurant gastronomique. La déresponsabilisation des managers et de l’entourage professionnel des coureurs est accablante, dans ce programme qui normalise la violence psychologique au travail, à travers l’idéalisation exacerbée du métier et une spectacularisation de la prise de risque. Les titres de certains épisodes sont d’ailleurs sans équivoque : « L’art de la guerre », « Le mâle alpha », « L’argent est roi », « Le sang, la sueur et les larmes » ou encore « Nice Guys Finish Last » (les gentils garçons finissent derniers).

Le corps n’est plus qu’une machine à gagner

Impossible d’occulter une autre caractéristique de la F1 qui, contrairement à la forme d’égalitarisme et de méritocratie revendiquée dans le football, est sidérante d’entre-soi : la quasi-

totalité des coureurs sont des fils d’anciens pilotes ou d’entrepreneurs aux poches bien remplies. Lewis Hamilton, le seul homme noir à ce niveau de compétition (et accessoirement le pilote le plus titré de l’histoire), est l’un des rares (le seul ?) issus d’une famille ouvrière. On découvre aussi que certains pilotes sont recrutés parce que fils du nouveau propriétaire de l’écurie ou de son sponsor principal, malgré un niveau insuffisant et des performances médiocres.

Les producteurs de la série, sollicités par l’organisateur de la Grande Boucle, ont tenté d’appliquer la même recette au cyclisme avec Tour de France : Au cœur du peloton, sorti sur Netflix en juin 2023, quelques semaines avant la compétition. Suspense et dépassement extrême de soi sont les ingrédients-clés de ce nouveau docu-série où la souffrance est glorifiée, normalisée, jamais questionnée. On y entend des phrases comme : « La souffrance c’est le cœur du cyclisme, on devient leader en faisant mal aux autres » ou « Savoir encaisser la douleur, c’est l’un des talents les plus importants chez un coureur professionnel. Par chance, j’aime me faire du mal. » Une épaule disloquée ou une fracture du bassin n’empêchent pas les cyclistes de finir une étape. Le corps n’est plus qu’une machine à gagner – et à perfectionner –, en concurrence permanente avec d’autres corps-machines. Le philosophe Raphaël Verchère rappelle que le sport compétitif moderne « naît en Angleterre dans le contexte de la première industrialisation du XIXe siècle, et donc d’une forme de capitalisme (1) ». Pas étonnant, donc, que leurs valeurs et idéologies se confondent, et que l’un comme l’autre demeurent des piliers civilisationnels intouchables. Mais avec ces contenus de marque déguisés en documentaires, le sport-business s’offre aujourd’hui une caisse de résonance inédite, à travers la promotion d’un individualisme belliqueux, la défense d’une forme de stakhanovisme sportif et l’institutionnalisation de la douleur comme principe immanent de la pratique sportive. N’y a‑t-il pas d’horizon plus désirable pour le sport de haut niveau ?

(1) Raphaël Verchère, « Le sport de haut niveau n’est pas qu’une affaire de mérite », La Croix, 5 septembre 2022.