À votre connaissance, y a‑t-il des précédents à cette affaire présumée d’agressions sexuelles commises par la police sur des manifestantes et quels sont-ils ?

Dans le cadre spécifique des manifestations en France, j’ai surtout en mémoire des témoignages d’insultes sexistes contre des participantes à la manifestation féministe de nuit du 8 mars 2020. Mais si on regarde ce qui se passe à l’étranger, les violences sexistes et sexuelles contre les militantes sont fréquemment utilisées. C’est le cas par exemple en Iran où des manifestantes arrêtées par les forces de sécurité ont été agressées sexuellement, menacées de viol et violées. C’est le cas aussi à Hong Kong où les femmes ont été en première ligne du mouvement pro-démocratie en 2019 et en 2020. Elles ont subi des violences spécifiques à leur genre de la part des forces de l’ordre : fouilles au corps et violences sexuelles. Partout, le fait d’être femme et militante expose aux risques de violences sexistes de la part de la police. Ces menaces peuvent constituer des entraves à la participation des femmes aux mouvements sociaux, en particulier dans les pays où les victimes de violences sexuelles sont stigmatisées.

En France, quelle place les violences sexistes et sexuelles occupent-elles dans l’arsenal répressif de la police ?

On sait d’après certains témoignages de femmes interpellées par la police qu’elles sont très régulièrement victimes d’insultes sexistes. Mais la question spécifique des violences sexuelles à l’intérieur des violences policières est, à ma connaissance, très peu documentée. Une hypothèse est que, rapportées au nombre total de blessures et de mutilations causées par les forces de l’ordre, les violences sexistes sont finalement moins importantes en nombre. De fait, hors manifestations où les violences policières frappent indistinctement les hommes et les femmes, lors d’autres opérations de police, comme les interpellations, ce sont plutôt des hommes, et en particulier des hommes racisés qui sont ciblés.

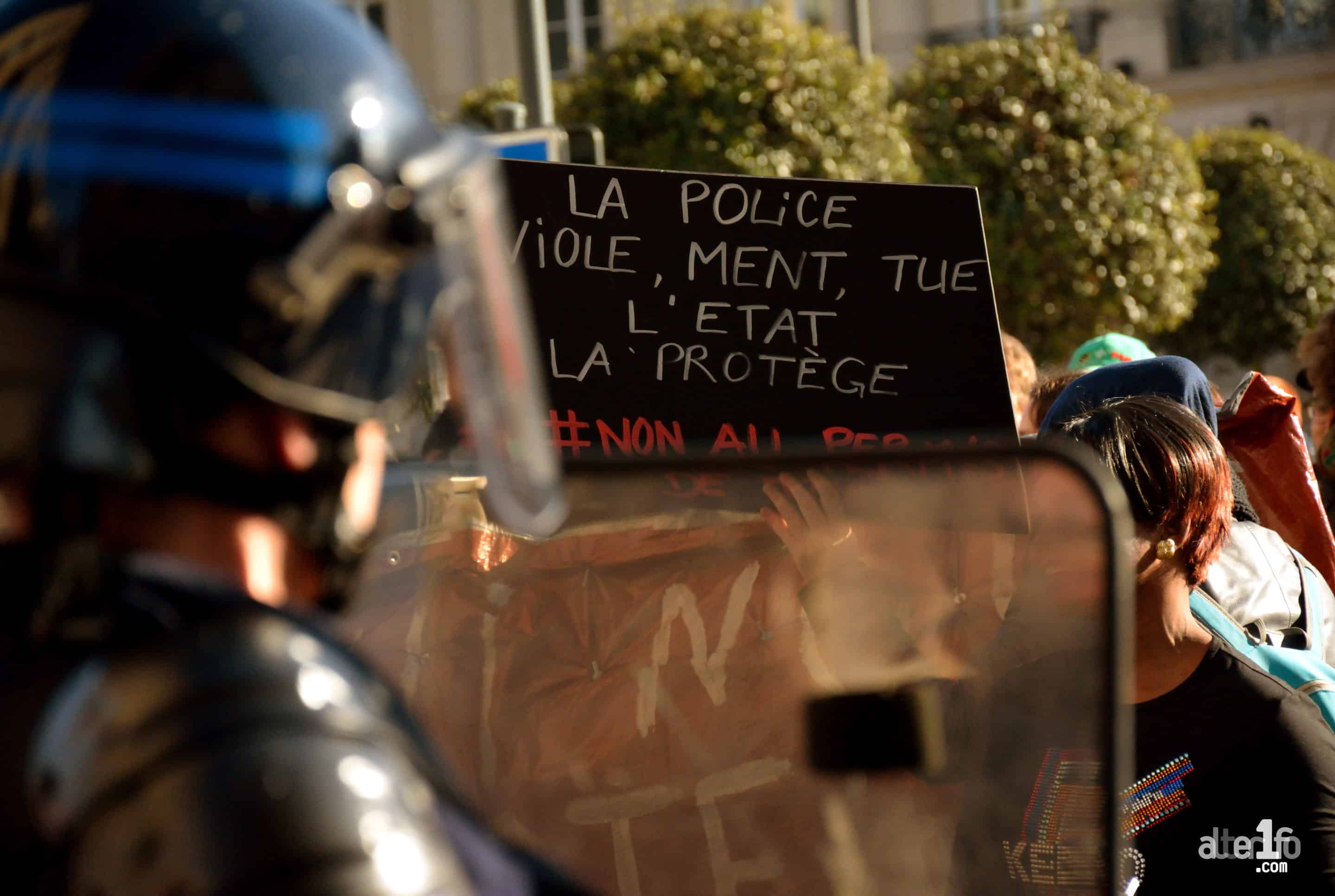

Manifestation contre les violences policières à Paris, le 18 février 2017. Crédit photo : Creative commons.

On sait qu’un homme perçu comme noir ou arabe a beaucoup plus de chances d’être interpellé par la police et donc, mécaniquement, beaucoup plus de chances d’être victime de violences policières. En 2020, l’État français a d’ailleurs été condamné pour faute lourde en raison de violences policières et de contrôles d’identité jugés discriminatoires. Une autre explication est que beaucoup d’agissements sexistes passent sous les radars. On sait bien que le motif raciste des interpellations est très difficile à prouver à moins d’un enregistrement. Le motif discriminatoire est sans doute encore plus difficile à démontrer pour les insultes sexistes qui, pour beaucoup de gens, font partie du paysage. De manière générale, si on regarde les faits documentés par les associations, les groupes subissant des discriminations ont davantage de risques de subir des violences policières : les jeunes hommes racisés, les personnes migrantes, les Roms…

Qu’est-ce que tout cela raconte de la police française ? Allez-vous jusqu’à dire, comme certain·es militant·es d’extrême gauche, qu’il s’agit d’une institution intrinsèquement réactionnaire ?

Je suis juriste, donc je préfère utiliser des termes juridiques et dénoncer le fait que l’institution chargée de faire appliquer les lois se montre incapable de les respecter elle-même, puisqu’elle viole régulièrement le droit à ne pas subir de discrimination en pratiquant des contrôles au faciès. Et c’est très problématique, parce que cela crée une défiance de la population à l’égard de la police et des institutions.

« Les groupes sociaux subissant des discriminations ont davantage de risques de subir des violences policières »

La manière dont travaille la police résulte de choix politiques. Dans le contexte des manifestations, on a donné à la police une mission non pas protectrice mais répressive, dans laquelle la personne qui manifeste est considérée comme un·e ennemi·e, un facteur de risque à contrôler. Dans un contexte de maintien de l’ordre, la police est parfois utilisée comme un outil pour faire face à d’autres « ennemi·es ». Au début des années 2000, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur avait par exemple désigné les « racailles » comme une cible, et choisi de supprimer la police de proximité. C’était encore une fois un choix clair de privilégier la répression, de faire peur plutôt que de créer du lien pour garantir la sécurité de toutes et tous – contrairement au Royaume-Uni, par exemple, où l’objectif est de gagner la confiance de la population pour assurer la paix publique.

On a le sentiment depuis quelques années d’une montée en puissance de la répression policière. De quand date le tournant ?

En réalité, dans les quartiers populaires, les interventions de la police ne se sont jamais bien passées. Cela fait très longtemps que les jeunes racisés subissent des violences. Dans la période récente, on peut tout de même s’inquiéter de la baisse du niveau de formation des policiers. Il y a eu des vagues de recrutement après les attentats de 2015, sans que les capacités de formation ne suivent, ce qui a été dénoncé dans un rapport du Sénat. À la même période, les mesures d’état d’urgence ont donné à la police des pouvoirs étendus qui ont très vite été utilisés contre des militant·es écologistes ou contre les opposant·es à la loi Travail, pendant le mandat de François Hollande, en 2016.

Ces entraves au droit de manifester se sont aggravées sous la présidence d’Emmanuel Macron, avec la répression du mouvement des gilets jaunes, qui a été sans précédent, et maintenant celui contre la réforme des retraites. Dans ce contexte, je ne suis pas surprise de voir apparaître des cas de violences sexuelles : elles font effectivement partie de l’arsenal pour réprimer les contestations…

L’affaire Théo en 2017 : une « volonté de blesser la masculinité »

Le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois, Théo Luhaka 22 ans, était transporté à l’hôpital suite à un contrôle d’identité. L’examen médical révélait une blessure de 10 centimètres du canal anal et des lésions du sphincter provoquées par une matraque télescopique. Les quatre policiers mis en cause seront jugés début 2024 aux assises, non pas pour viol, mais, « faute d’éléments », pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation. Dans un entretien donné quelques jours après les faits, le sociologue Éric Fassin analysait : « Des actes de sadisme comme ceux d’Aulnay-sous-Bois sont rares, mais la volonté de blesser la masculinité de leur public est fréquente parmi les policiers. »

→ Retrouvez la revue de presse ainsi que les coups de cœur de la rédaction juste ici.