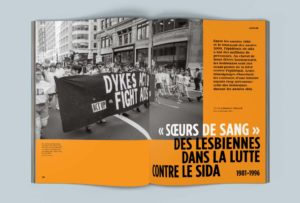

C’est l’histoire d’une épidémie meurtrière. C’est l’histoire de l’effroi, de la souffrance et du deuil impossible qui referme une parenthèse –celle qu’on disait enchantée mais qu’on sait désormais discutable : la libération sexuelle des années 1970. Dans ce triangle des Bermudes politique des années 1980 et 1990, des lesbiennes vont jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le sida, notamment au sein de l’association Act Up¹. De ces mobilisations spectaculaires vont naître une révolution dans l’approche de la santé sexuelle, mais aussi le Pacs en 1999 et le mariage entre personnes de même sexe en 2013. Des revendications pour la reconnaissance des unions que l’on ne peut comprendre sans convoquer ces années-là: les familles biologiques qui referment les placards, les amants de leurs fils morts ou mourants déniés de droit de visite à l’hôpital ou mis à la porte des appartements partagés.

Rembobinons. En juin 1981, le Centre de contrôle des maladies d’Atlanta décèle une pneumonie rare chez cinq jeunes hommes très immunodéprimés de la communauté gay californienne. Un mois plus tard, un cancer de la peau inconnu est diagnostiqué chez vingt six homosexuels étatsuniens. Le premier nom attribué à la maladie est « gay-related immunodeficiency disease » (immunodéficience liée à l’homosexualité). Elle devient bientôt «la maladie des 4 H», pour homosexuels, héroïnomanes, Haïtien·nes, hémophiles. Deux ans plus tard, en 1983, la science démontre enfin que la maladie est transmissible par le sang et ses dérivés, et qu’elle peut toucher toutes les populations.

Un travail de soin, invisible, peu documenté

«Le sida est entré très tôt dans ma vie », se rappelle la journaliste et essayiste Catherine Gonnard. En 1982, elle a 25 ans. Parce qu’elle milite à la fois au sein de mouvements gay et lesbiens et au journal du Comité d’urgence anti-répression homosexuelle (CUARH² ), elle est aux premières loges. «L’un des premiers cas diagnostiqués en France travaillait avec moi. C’était un jeune danseur de 22 ou 23 ans. Il est mort très rapidement.» La panique la gagne aussitôt: «On passait tout notre temps ensemble, on buvait dans les mêmes verres, sans parler des garçons qui avaient couché avec lui… On s’inquiétait, on ne savait rien des modes de propagation. On avait peur. Et on avait honte d’avoir peur.» Face à la catastrophe sanitaire et sociale et à l’indifférence politique, c’est partout la sidération. Rétrospectivement, Catherine Gonnard observe: «Ça a un peu cassé nos vies, et profondément bouleversé le militantisme. Le CUARH, typiquement, est mort [en 1987] de la mort de ses combattants.»

L’historienne et critique d’art Élisabeth Lebovici a consacré un essai passionnant à « ses » années sida. En France, elle souligne «le nombre invraisemblable de lesbiennes impliquées à l’association Vaincre le sida, chez AIDES, chez Action Traitements…» Elles sont infirmières, servent de petites mains au standard, aux lignes d’écoute… Des tâches qui ne font jamais les gros titres. Le travail de soin, invisible, est peu spectaculaire, donc peu documenté.

Pourquoi cette solidarité des lesbiennes ? Catherine Gonnard, qui est aussi ex-rédactrice en cheffe de Lesbia, mensuel lesbien de référence jusqu’en 2012, se souvient que «les lesbiennes avaient en commun avec les gays l’expérience du rejet, c’était de cela qu’elles voulaient parler et que les femmes hétéros ne comprenaient pas».

« Je veux une gouine pour présidente »

Si l’expérience de l’homophobie permet de nouer amitiés et complicités politiques, l’engagement collectif apparaît de prime abord limité en France. Comme le rappelle Gwen Fauchois, l’une des activistes gouines des années sida les plus visibles encore aujourd’hui, «Act Up était un tout petit groupe, de mon temps [1992–1996], c’était environ 150 personnes, dont 80 membres actifs.» Et parmi lesquel·les, à peu près une douzaine de lesbiennes.

Dans Ce que le sida m’a fait, Élisabeth Lebovici raconte les nombreuses créations réalisées dans le cadre de la lutte contre le sida, notamment aux États-Unis, par des artistes lesbiennes. La plus connue est Zoe Leonard (née en 1961), autrice de l’œuvre iconique I want a president. Un poème uppercut tapé à la machine et imprimé sur des panneaux géants dans les rues de New York en 1992: «Je veux une gouine pour présidente, je veux qu’elle ait le sida, je veux que le vice-président soit une tapette qui n’a pas la sécu […], je veux un président dont le dernier amant est mort du sida, dont l’image le hante à chaque fois qu’il ferme les yeux, qui a pris son amant dans ses bras tout en sachant que les médecins le condamnaient.»

Zoe Leonard est proche du collectif Act Up New York fondé en 1987 par l’écrivain Larry Kramer. Les lesbiennes y sont très nombreuses et y ont une influence énorme sur l’esthétique politique et graphique du collectif. C’est à elles que l’on doit notamment le fameux triangle rose d’Act Up. Ce logo que les militant·es portent sur leur poitrine dans les happenings jusqu’aux années 2000 reprend, en l’inversant, le marquage des homosexuel·les par les nazis dans les camps de la mort, avec le message « silence = mort».

Pour la plupart d’entre elles, rappelle la romancière étatsunienne Sarah Schulman qui a milité à Act Up entre 1987 et 1992, la lutte contre le sida s’inscrit dans le sillage des mouvements politiques antérieurs. Qu’il s’agisse,

comme elle, des «lesbiennes des seventies, vétéranes du mouvement pour les droits reproductifs» ou encore du Mouvement des femmes pour la paix, sans oublier les journalistes, étudiantes, artistes, les oiseaux de nuit –«nightlife people », ditelle en anglais– et les usagères de drogues, passées ou présentes. En 1991, dans le sillage d’Act Up New York, les lesbiennes créent le collectif Fierce Pussy (qu’on pourrait traduire par «Chatte

féroce») pour mener des actions artistiques.

Les malades se font expert·es de leur maladie

Didier Lestrade, journaliste et militant gay, qui en 1989, avec Luc Coulavin et Pascal Loubet, a créé la branche parisienne d’Act Up, se souvient: «Dès le début des années 1980, le fameux quartier gay du Castro, à San Francisco, était maculé d’affiches de lesbiennes appelant à donner leur sang en soutien aux gays, alors que ceux-ci avaient été bannis des dons en pleine propagation de l’épidémie.» Il fait référence aux « Blood Sisters» (Sœurs de sang), collectif lesbien né en 1983 à San Diego, au sud de la Californie. Des infirmières ou apprenties

soignantes volontaires dont la première action fut d’organiser une collecte massive de sang en partenariat avec un laboratoire privé de San Diego. Plus de 200 femmes répondirent présentes.

En 2017, quand Adèle Haenel surgit sur la pellicule de 120 battements par minute, le film de Robin Campillo sur Act Up Paris, Catherine Gonnard en est convaincue : «C’est Sophie-Anne.» Ça ne peut être qu’elle. Étudiante en biologie moléculaire, SophieAnne Bled, dite SAB, travaille au début des années 1990 comme laborantine au Centre national de transfusion sanguine, et assiste en direct au scandale du sang contaminé⁴. Des premières activistes d’Act Up, elle est l’une des rares à être dotée d’une expertise pointue, qui lui permet de décrypter les productions scientifiques. Elle détient aussi un précieux accès à la bibliothèque de son université, à Orsay, d’où elle peut lire et traduire de l’anglais vers le français, en temps réel, les avancées de la recherche sur le virus. Ce travail de vulgarisation scientifique essentiel fera d’elle une personne-ressource de la commission Traitements-Recherche d’Act Up, un des piliers de cet activisme réinventé par l’association où les malades se font expert·es

de leur maladie, et prennent leur autonomie face au pouvoir médical, quitte à le bousculer.

«Je voyais très bien les contradictions entre ce qu’on me racontait à la fac et les discours des pouvoirs publics», raconte Sophie-Anne Bled aujourd’hui. «Je me suis engagée parce que je me posais beaucoup de questions. Par exemple, je trouvais invraisemblable qu’on refuse d’inclure des femmes dans les essais thérapeutiques. Il n’y avait pas de raison qu’elles ne soient pas impactées par la maladie !» Son engagement va plus loin: «Act Up avait un vrai positionnement politique, et une manière totalement nouvelle d’aborder le militantisme. C’était à la fois concret et galvanisant.» Elle inaugure sans le savoir une tradition de femmes et de lesbiennes au sein du groupe Actions publiques d’Act Up, où s’inventent tracts, brochures de prévention, discours, affiches et de nombreuses actions éclair dans l’espace public: recouvrir l’obélisque de la Concorde d’un préservatif géant ou encore organiser des «die in» où l’on feint la mort en s’allongeant sur le sol.

Les « zaps» importés des États-Unis, visent des personnalités hostiles aux droits des personnes homosexuelles, sur lesquelles les militant·es jettent du faux sang, entre autres. «C’était des techniques de communication interne et externe extrêmement élaborées», souligne Sophie-Anne Bled. Didier Lestrade le relève dans son livre : « Les zaps et les manifestations les plus sanglantes d’Act Up avaient été organisées par des filles.» Act Up a été un lieu de conscientisation politique, intersectionnel avant la lettre⁶ , pour ces activistes, dont c’était souvent –en tout cas en France – le premier engagement militant. «C’est la lutte contre le sida qui m’a fait comprendre le sexisme, l’homophobie, les dominations de genre, de race, de classe, assure Élisabeth Lebovici. Au beau milieu de cet événement démentiel, où tu t’occupes de – et tu enterres – tes meilleurs amis, ça a été un moment absolument crucial de mon trajet politique. Cette lutte m’a constituée, construite en tout point.»

Une communauté badass et queer

L’essayiste, romancière et éditrice Anne Rambach, qui a milité à Act Up de 1991 à 1996, abonde: «C’était un collectif avant-gardiste queer très pragmatique car il fallait mettre une pression dingue aux politiques et aux labos, pour accéder aux traitements. On apprenait beaucoup et on redoublait d’inventivité militante pour instaurer ce rapport de force. Et en même temps, la dimension communautaire était centrale. Une communauté faite de séropos, de gays, d’ex-détenu·es, de tox, de femmes. Dans cette situation d’extrême vulnérabilité, on formait une communauté tenue par l’urgence. Ce groupe, où il y avait plein de “kikis”, ces pédés folles en bombers et crâne rasé, attirait les femmes qui avaient un côté “badass⁷ ” et qui allaient elles-mêmes jouer avec la masculinité.» Un choix qui ne fait alors pas l’unanimité: «On était parfois perçues comme des traîtres par des lesbiennes radicales.»

La scission entre gays et lesbiennes au sein du FHAR (Front homosexuel d’action révolutionnaire) de 1971 est encore fraîche dans certaines têtes. «S’associer aux pédés, ça ne va pas du tout de soi pour les collectifs de lesbiennes de l’époque », poursuit Gwen Fauchois. Critique des discours militants contemporains, elle pointe aussi l’indécence à considérer que cet engagement des lesbiennes contre le sida est «comme une dette que les pédés auraient à honorer». Cette complicité est «naturelle» pour elle. «Je ne suis pas allée à Act Up en tant que lesbienne, mais je sais alors très bien que la cause de cette épidémie c’est l’homophobie, et donc que cela me concerne en tant que lesbienne.»

« Les lesbiennes avaient en commun avec les gays l’expérience du rejet, c’était de cela qu’elles voulaient parler et que les femmes hétéros ne comprenaient pas.

Catherine Gonnard

L’émergence des questions de santé lesbiennes

Figure de l’association Archives, recherches et cultures lesbiennes (ARCL), Michèle Larrouy exhume devant nous «La feuille de consult», éditée par le groupe santé lesbienne Saphonie fondé en 1983. Pourquoi une brochure de prévention à destination des lesbiennes alors qu’elles n’étaient pas a priori «à risques»? «Parce qu’on n’en savait rien, rappelle Catherine Gonnard. Et puis, il y avait des femmes parmi les premiers cas. Mais la maladie a été minorée pour elles. Quand on demandait si le cunnilingus était une pratique à risques, on nous répondait sèchement “C’est comme la fellation!”» « C’était du mépris et de la misogynie», selon Sophie-Anne Bled.

Michèle Larrouy relève aussi «le grand silence féministe » autour du sida et, côté lesbiennes, la difficulté à parler de sexualité. Il faut être respectable, ne pas parler d’objets sexuels ou de pratiques «déviantes»… Saphonie met en place une consultation gynéco pendant deux ans, et organise, en 1988, une conférence intitulée «Lesbiennes et sida». Ces actions posent les jalons du «safer sex» pour les lesbiennes répertoriant les pratiques potentiellement à risques pour elles –le sexe pendant les règles, le sexe anal et vaginal avec le même sex toy que son amante, certaines pratiques sadomasochistes, etc.– mentionnant sans jugement l’usage de drogues en intraveineuse et le sexe hétéro.

«Le sida est le moment où s’est structuré le champ de la santé sexuelle lesbienne», se souvient Yaël Eched, doctorante en sociologie à Science Po dont le travail porte sur le sujet. «C’est très difficile aujourd’hui, de savoir comment elles ont été touchées par l’épidémie, alors même que les femmes représentent un tiers des contaminations chaque année.» La première étude réalisée en 1992 ne concerne que les mères, considérées comme «véhicules de transmission potentielle à leur fœtus». Yaël Eched résume: «Les lesbiennes sont engagées dans le mouvement féministe et le mouvement homosexuel, mais elles peinent à penser leur propre santé.» Défiantes vis-à-vis des médecins, elles manquent aussi de ressources matérielles pour s’organiser, ce qui «entraîne, par exemple, un nombre incalculable de cancers non diagnostiqués». À ce jour, il semble que seuls deux cas de contamination entre femmes aient été relevés en 2014. Mais, rappelle Yaël Eched, «nombre de lesbiennes ont eu un parcours hétérosexuel, ont été ou sont usagères de drogue par injection, couchent parfois avec des hommes bisexuels ou homosexuels. Et on sait aussi qu’elles sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles.» En 1994 aux États-Unis, l’enquête «Lesbian AIDS project’s women sex survey» dénombre 6,1 % de séropositives dans un échantillon de 181 lesbiennes, dont la quasi-totalité sont des utilisatrices de drogues intraveineuses. Pour les lesbiennes, le risque semble surtout social. Cela plaide pour une meilleure transmission de cette histoire commune. «Une pandémie, c’est politique», conclut Michèle Larrouy.

1. Créée en 1987 aux États-Unis, en 1989 en France, Act Up se définit comme une association de lutte

contre le sida issue de la communauté homosexuelle. Elle se distingue par une communication spectaculaire, menée par des activistes qui revendiquent leur identité gay ou queer.

2. Le CUARH est un groupement d’associations homosexuelles né en 1979. En son sein, se distingue le Mouvement d’information et d’expression des Lesbiennes (MIEL).

4. Entre 1983 à 2003, des lots de sang contaminé par le VIH ont continué à être écoulés par les autorités françaises, entraînant la maladie et la mort de plusieurs centaines de personnes en France.

6. Dans les années 1990, Act Up France envisage le sida comme une maladie qui touche des personnes pouvant être à la fois des gays, toxicomanes, travailleur·euses du sexe, femmes, personnes précarisées

et en situation de migration. Ses actions et ses messages s’adressent à l’ensemble de ces populations.

7. Ce mot anglais qui signifie «dure à cuire» désigne les femmes qui sont « rentre dedans », courageuses et sans peur, un peu «mauvaises garçonnes ».