À l’autre bout du fil, les mots de Julie me coupent le souffle : « Mon ex a été condamné à quatorze ans de prison. Moi, j’ai pris perpète. »

La jeune femme égrène les maux qui font désormais partie de son quotidien, queue de comète de plus de dix ans d’enfer : migraines incessantes qui lui vrillent le crâne, pelade, eczéma qui revient à des dates anniversaires – « une plaque apparaît, à un endroit où j’ai eu très longtemps un bleu qu’il m’avait fait » –, des tremblements « qui ne disparaissent pas ».

« J’ai 34 ans mais je me sens comme une gamine. Comme si le temps s’était arrêté à l’âge où je l’ai rencontré. Je m’en veux tellement d’avoir fait vivre cet enfer à la petite fille que j’étais. »

Julie Laurent

Julie Laurent ne demande plus rien : son bourreau a été condamné pour viol par une cour d’assises. « Sans Jacqueline Sauvage, sans le décompte des féminicides, sans vous les médias – merci, insiste-t-elle –, le procès n’aurait peut-être pas eu lieu. Ou la peine aurait été plus légère. » Mais elle pointe les deux grands sujets oubliés, selon elle, des violences sur conjoint·e : le sort des enfants et « les conséquences à vie ».

Elle s’inquiète de son état psychique. « J’ai 34 ans mais je me sens comme une gamine. Comme si le temps s’était arrêté à l’âge où je l’ai rencontré. Je ne peux plus regarder de photo de moi à 14 ans. Je m’en veux tellement d’avoir fait vivre cet enfer à la petite fille que j’étais. »

Sa voix s’est nouée, elle pleure maintenant. On pleure, toutes les deux, seules, suspendues à nos téléphones. Je pense à mon moi de 23 ans. À ce que je lui ai laissé subir aussi. Comme j’en ai désormais l’habitude, mon état de syndrome post-traumatique (ESPT) se manifeste. Le nœud de l’estomac, le poids sur la poitrine, l’air qui paraît manquer. Puis les yeux lourds, comme s’ils avaient encore dû verser des litres de larmes. Les douleurs qui montent dans les bras. Ces sensations, je les connais, je les identifie. Elles sont le miroir de mes souvenirs de dix ans de vie avec un homme violent.

Entre une et quatre années d’espérance de vie en moins

Évidemment, je rejoins Julie. Il faut rendre hommage aux militantes féministes et aux journalistes qui, ces dernières années, ont fait sortir les féminicides – c’est-à-dire les risques concrets et mortels de la violence conjugale – du trou noir médiatique. Mais la santé des survivantes, en revanche, reste un impensé.

« Les victimes n’en parlent déjà pas d’elles-mêmes », regrette Filiani Fer, infirmière et coordinatrice au sein de Woman Safe & Children (ex-Institut en santé génésique), un lieu d’accueil qui a fait de la santé des victimes la clé de leur prise en charge. Par la fenêtre, derrière elle, la forêt de Saint-Germain-en-Laye s’étend. Elle explique : « Les victimes racontent le comportement de leur agresseur, elles parlent de l’impact sur leurs enfants mais jamais spontanément de comment elles se sentent. Quand je leur pose la question, elles s’effondrent en larmes. »

Ces femmes ont-elles seulement le loisir de s’occuper d’elles-mêmes ? Alice 1Le prénom a été modifié, contactée par l’intermédiaire d’une soignante, m’accorde un bref entretien téléphonique, au milieu de la course qu’est sa vie. Elle a échappé à un féminicide. Son ex lui a fracturé la rate. « J’ai deux enfants, deux boulots pour payer les factures car je ne touche pas de pension alimentaire. Pour un rendez-vous médical, je dois poser un jour de congé. Je souffre en silence, je n’ai pas le choix. » Les médecins n’expliquent pas ses douleurs fantômes – « il n’y a rien au scanner ». Alice continue de serrer les dents. Même si c’est au prix de réguliers blocages du dos.

« Cet état de santé dégradé s’explique par l’intrication de toute une série de facteurs de risques », explique Cécile Morvant, médecin légiste, une des premières du corps médical à s’être intéressée au sujet des violences de genre en France 2« Le médecin face aux violences conjugales : analyse à partir d’une étude effectuée auprès de médecins généralistes », thèse de médecine, université Paris‑6, 2000.. « On sait qu’un stress important, sur le long terme, entraîne des pathologies : des maladies inflammatoires et cardiovasculaires, par exemple. »

À cela, s’ajoutent fréquemment des addictions (tabagisme, alcoolisme) alourdissant les facteurs de risques. « La mauvaise santé des femmes victimes de violences peut aussi s’expliquer par un accès aux soins limité ou une mauvaise observance de traitement du fait des violences et de l’emprise », complète-t-elle.

Loin d’être des maladies imaginaires, ces affections sont une réalité reconnue par les plus hautes instances de la santé publique. Depuis 1995 et le sommet des Nations-Unies à Pékin, la communauté internationale tient pour référence un rapport scientifique stipulant que les femmes victimes perdent en moyenne entre une et quatre années d’espérance de vie.

« Les études montrent que, comparées aux femmes non victimes, les victimes de violences conjugales ont un état de santé général moins bon, plus de problèmes physiques, psychologiques et mentaux, consomhment plus de soins médicaux […]. Elles auraient globalement 60 % de problèmes de santé (gynécologiques, symptômes chroniques liés au stress, neurologiques) en plus », résume une synthèse produite par Santé publique France en 2018 3« Épidémiologie des violences conjugales en France et dans les pays occidentaux », Bertrand Thélot, service de la communication de Santé publique France, 2018..

Pour compléter ce tableau clinique déjà chargé, il faut évoquer l’asthénie (une fatigue anormale), des symptômes digestifs, comme le côlon irritable et des douleurs chroniques. Les violences ont aussi des conséquences sur le plan gynécologique et obstétrique : grossesses non désirées, accouchements prématurés, retard de croissance fœtale, maladies ou infections sexuellement transmissibles, fausses couches, douleurs pelviennes, vaginisme.

Le panorama des troubles psychologiques est lui aussi étendu. Un exemple frappant : le risque de dépression majeure est multiplié par deux ou trois chez les victimes de violences conjugales4 « Intimate partner violence against adult women », article publié en 2012 dans la revue Social Science & Medicine.. Une prévalence si importante qu’une chercheuse canadienne, Jacquelyn Campbell, posait dès 2002 cette hypothèse : et si elle expliquait, à l’échelle de la population générale, la forte différence des cas de dépression entre hommes et femmes ?

J’ai compris que ce passé continuait à vivre en moi

D’autres études ont montré qu’être victime de violences de genre dans le couple augmente de plus de deux fois le risque de consommer anxiolytiques, antidépresseurs et neuroleptiques.

Parmi les pathologies d’ordre psychologique, l’état de stress post-traumatique est un classique : 61 % des femmes victimes de violences conjugales en sont frappées. « Les traumatismes répétés sur un temps long favorisent l’altération de la gestion des émotions », me confirme Laurine Egreteau, psychiatre au centre régional de psychotraumatologie du CHU de Tours. « Le circuit de gestion de la peur est déréglé, les émotions sont perçues de façon disproportionnée. »

En marquant durablement les corps et les âmes des victimes, les violences conjugales représentent, à l’évidence, un coût pour le système de santé. Les comptages sont complexes à réaliser (lire l’encadré ci-dessous), mais lorsqu’ils existent, ils permettent de saisir l’impact des violences, non plus seulement sur des individus, mais sur l’ensemble de la société.

Des outils disparates pour évaluer les violences

Le calcul du coût économique des violences de genre au sein du couple repose sur une autre donnée : le nombre de victimes. Or ce dernier chiffre est complexe à évaluer, car les outils manquent.

Le chiffre communément avancé en France, par les autorités comme les associations féministes, oscille chaque année entre 200 000 et 225 000 femmes, soit 1 % à 1,2 % de la population féminine adulte entre 20 et 65 ans. Il s’appuie sur les enquêtes de victimation menées annuellement par l’Insee, intitulées « Cadre de vie et sécurité » dans lesquelles la question des violences par conjoint·e intervient incidemment, parmi des dizaines de thèmes.

C’est sur ce chiffre, par exemple, que le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) se fonde pour estimer le financement nécessaire à la multiplication des structures tournées vers la prise en charge de la santé des victimes.

L’étude Psytel, citée ci-dessus, se base, quant à elle, sur l’Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff), autre source fréquemment citée sur le sujet. Menée en 2000 par la sociodémographe Maryse Jaspard, cette étude révèle qu’une femme sur dix subit ou a subi, au cours des douze derniers mois, de la violence de la part de son « partenaire intime ». Dans le détail, 2 à 3 % des répondantes se disaient victimes de violences physiques et 7 % de violences psychologiques.

On dispose par ailleurs, depuis 2015, de l’étude Virage, produite par l’Institut national des études démographiques (Ined). Cette dernière constate que, depuis les conclusions tirées par l’Enveff, les « violences les plus graves n’ont pas significativement baissé ». Elle évalue à 2 % des femmes adultes les victimes d’atteintes corporelles. La dévalorisation, les remarques désagréables et la surveillance au quotidien ne concernent pour leur part que 4 à 6 % des répondantes.

En France, à la demande des services de l’État, le cabinet Psytel a estimé à 3,6 milliards d’euros le coût global des « violences au sein du couple » supporté par la collectivité 5« Étude relative à l’actualisation du chiffrage des répercussions économiques des violences au sein du couple et leur incidence sur les enfants en France en 2012 », cabinet Psytel.. Dans cette somme, les coûts médicaux, au sens strict, s’élèvent à 290 millions. Une hypothèse a minima car leurs calculs se fondent sur des projections réalisées à partir d’études parcellaires portant sur le coût des soins d’urgence ou de la surconsommation de médicaments.

À cet ordre de grandeur, il faudrait encore ajouter le poids financier pour le système de santé des violences passées, jamais comptabilisées dans les enquêtes. Ainsi que les soins engagés après un mauvais diagnostic. « Pour des douleurs chroniques, j’ai été jusqu’à prendre un traitement contre la maladie de Lyme », me raconte Marie Gervais, autrice d’un ouvrage 6Marie Gervais, Il me tue cet amour. Comment je me suis reconstruite après neuf ans de violences conjugales, Massot éditions, 2020. relatant la relation destructrice qu’elle a subie, jeune femme. Un livre dont je pourrais prendre à mon compte chacun des mots. Comme ceux qu’elle me confie sur son état présent. « J’attribue désormais mes douleurs au ventre et mes inflammations à mon trauma. Mais je me suis surtout habituée à avoir mal toutes ces années. »

« Au bout de quarante séances de rééducation, même avec des impulsions électriques, son périnée ne réagissait pas. Je lui ai posé des questions sur son passé. Elle a fini par me dire que son premier copain l’avait violée. Et son corps s’est débloqué. »

Carole Mettavant, kinésithérapeute et sexologue

C’est un classique. J’ai moi-même mis du temps à comprendre le lien entre mes maux et les violences que j’ai subies. Il m’est apparu sur une table de kinésithérapeute. Celle de Carole Mettavant, qui est aussi sexologue. Ma rééducation périnéale était à l’époque gênée par un diaphragme trop rigide. « Le plus souvent, c’est la conséquence d’un trauma », m’a‑t-elle soufflé. La mémoire de mon corps et celle de mon cerveau se sont alors reconnectées. J’ai compris que ce passé, dont j’étais persuadée de m’être défaite – victorieuse, pensais-je – continuait à vivre en moi.

« Forcément », balaie Carole Mettavant, à sa manière un peu brusque. « Mon travail de kinésithérapeute périnéologue m’a placée au plus proche de l’intime. En travaillant sur le périnée et le ventre, en particulier sur le diaphragme, j’ai constaté comme ils portent la marque des expériences vécues. » Au début de sa vie professionnelle, une patiente bouleverse sa pratique. « Au bout de quarante séances de rééducation, même avec des impulsions électriques, son périnée ne réagissait toujours pas. Je lui ai posé des questions sur son passé. Elle a fini par me dire que son premier copain l’avait violée. Et son corps s’est débloqué. »

Pour que ces liens se nouent davantage, il faut, de l’avis de nombre de soignant·es, interroger les patientes sur les violences subies dès la première consultation. L’anamnèse, cet interrogatoire préliminaire à tout examen clinique, pourrait ainsi intégrer cette question au même titre que les antécédents médicaux, les traitements en cours et les interventions chirurgicales passées. « Le questionnaire est assez formel ; on en apprend le déroulé pendant les études », pose Perrine Millet, gynécologue-obstétricienne à l’origine de la première formation sur le sujet destinée aux soignant·es, aujourd’hui dispensée à l’université Paris-Descartes et à celle de Grenoble-Alpes. « Cette question des violences est beaucoup plus impactante sur la santé globale que de savoir si la patiente a eu une appendicite ou une allergie à la pénicilline. Mais il faut former celles et ceux qui vont dès lors devoir accueillir cette parole », plaide-t-elle.

Il faudrait créer des pôles de « victimologie »

Ma kinésithérapeute, Carole Mettavant, titulaire de ce diplôme universitaire, prévient elle aussi : « Le dépistage systématique, sans formation préalable, peut s’avérer délétère, pour le ou la professionnel·le comme pour sa patiente. Sans connaître un peu de traumatologie, que fait-on de ce qu’on nous livre ? On donne les petits papiers des associations et on n’en parle plus ? »

Partisan du questionnement systématique, Gilles Lazimi, médecin généraliste à Romainville (Seine-Saint-Denis) et membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), est, pour sa part, persuadé que les médecins sauront entendre la parole des victimes. « Interroger les patient·es va éclaircir des tableaux cliniques et des situations médicales. » Mais poser des questions ne suffit pas, admet-il. Pour une meilleure prise en charge, il croit aux réseaux de proximité des différent·es professionnel·les du soin : dentistes, kinés, médecins. « Des pôles de “victimologie” comme on a su le faire pour le cancer et le diabète. »

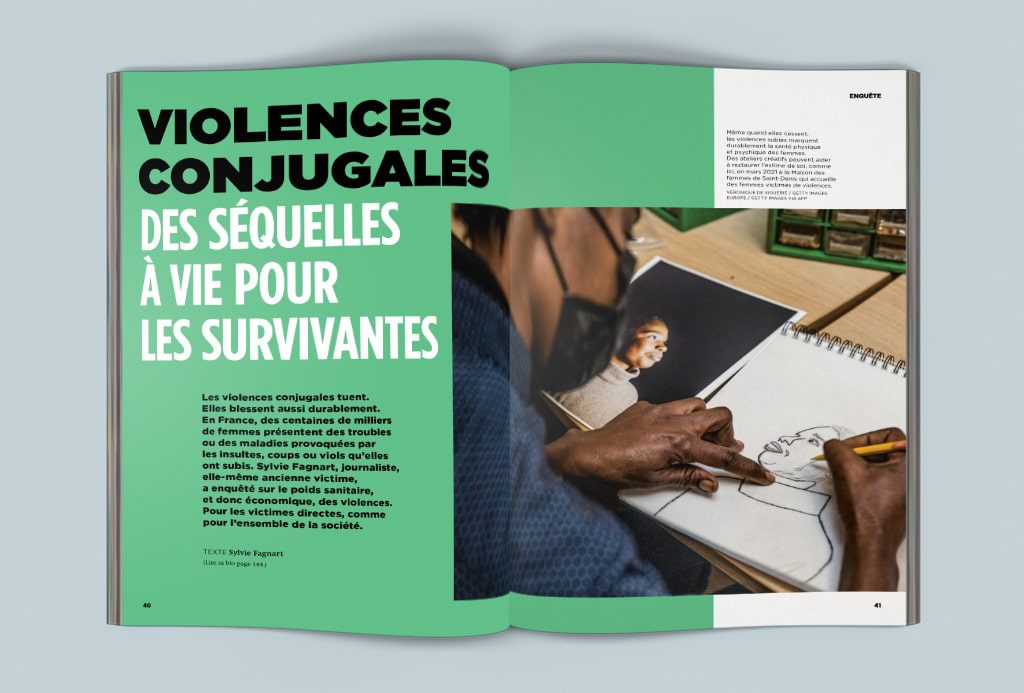

Depuis ses monts de l’Ardèche, sa consœur Cécile Morvant, la légiste, est sur la même ligne. « On ne peut pas construire une Maison des femmes partout », constate-t-elle, se référant à cette structure particulière, ouverte à Saint-Denis en 2016, où une équipe pluridisciplinaire peut assurer à la fois une prise en charge médicale, sociale et un dépôt de plainte. S’il existe désormais une dizaine de lieux en France organisés sur ce modèle, leurs financements sont fragiles, car ils reposent encore en grande partie sur le mécénat privé.

Dans un rapport de 2018 7, le HCE détaille les investissements nécessaires pour lutter contre les violences de genre au sein du couple. Le coût d’une formation obligatoire des soignant·es à la prise en charge des victimes s’élèverait à 6,6 millions d’euros. Auxquels il faudrait ajouter 56,2 millions d’euros pour financer des « dispositifs d’accès aux soins dans une approche globale et spécialisée » sur le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis.

Début 2021, l’État a enfin décidé d’une aide pour déployer des structures d’accueil spécialisées au sein d’établissements hospitaliers ou médico-sociaux. Avec un budget alloué de 5 millions d’euros. Soit onze fois moins que préconisé. •

Grenelle : « Peut mieux faire »

L’heure était au satisfecit du côté du gouvernement, au moment de tirer le bilan du Grenelle des violences faites aux femmes, trois ans après son organisation, en septembre 2019.

Du côté des associations spécialisées, on ne veut pas nier « les avancées » : les places d’hébergement créées, un effort de formation des professionnel·les concerné·es, de nouveaux outils expérimentés, comme le bracelet anti-rapprochement ou le téléphone « grave danger ». « Mais le niveau des violences ne baisse pas. Là est le véritable bilan du Grenelle », note Clémence Pajot, directrice générale de la Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles.

Les revendications restent nombreuses. Et principalement sur ce qui fait originellement défaut au Grenelle : l’absence d’apport financier massif. Pour Françoise Brié, de la Fédération nationale Solidarité Femmes, le budget propre du ministère lié aux droits des femmes doit augmenter. « Nous attendons un socle de financement garanti. Ce n’est pas normal de devoir faire quarante demandes de subvention pour boucler notre budget. »

Making of

En plus des professionel·les du soin, dix femmes, anciennes victimes, ont accepté de témoigner pour cette enquête : Sophia, qui m’a raconté le calvaire de sa mère, Emma, Béatrice, Julie, Héloïse, Chloé, Marie, Nawele, Alice et Sophie. Leurs histoires ne figurent pas toutes dans cet article, mais leurs récits m’ont permis d’affiner ma compréhension du sujet et de confirmer les chiffres et les tableaux cliniques obtenus auprès des soignant·es et des institutions. Qu’elles en soient remerciées.