La petite camionnette beige semble voler au-dessus des nids de poule qui parsèment les routes des quartiers sud de Calais.

Des descentes de police tous les deux jours

Un peu plus loin, sous les arbres, Bethan retrouve une femme turque et sa fille qu’elle a rencontrées quelques jours plus tôt. L’avant-veille, elles ont tenté, sans succès, d’embarquer sur un bateau pneumatique pour traverser la Manche. « My name is Senay », nous dit la petite fille qui a appris par cœur cette phrase en anglais. Elle nous montre six doigts pour dire son âge.

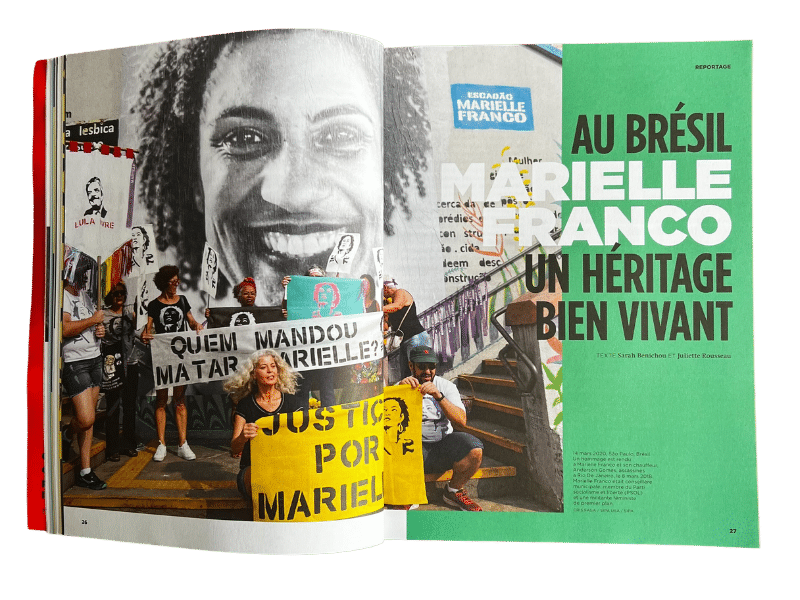

Cette semaine-là, plus de 700 personnes ont réussi à gagner l’Angleterre sur des bateaux pneumatiques à moteur, où chaque place se monnaie autour de 2 000 euros. Parmi elles, six femmes accompagnées par le Refugee Women’s Centre. L’une d’elles a envoyé un message le matin même sur le portable de l’association : « We arrived safely in the UK. »

Sur WhatsApp, une femme exilée, qui a été prise en charge à Calais par le Refugee Women’s Centre, donne de ses nouvelles après la traversée de la Manche : « We arrived safely in

the UK » (Nous sommes arrivées saines et sauves au Royaume-Uni). Photo : Aimée Thirion pour La Déferlante.

À la permanence de jour du Secours catholique où la maraude du RWC a été appelée, Fatma, une Yéménite de 31 ans, confie volontiers sa détresse. Elle aussi a tenté et raté la traversée de la Manche plusieurs fois. Arrivée à Calais après un périple de sept mois en avion, en train et à pied, elle est aujourd’hui hébergée dans un foyer pour femmes. « Ma vie ici, c’est un film, ironise-t-elle. Je me promène partout avec mes sacs, mes vêtements encombrants. Pour aller aux toilettes, c’est compliqué parce qu’en tant que femme je ne peux pas faire ça n’importe où, et quand j’ai mes règles, c’est encore pire : je vais me cacher derrière des maisons, mais parfois des hommes me suivent. J’ai peur tout le temps et de tout. Quand je vivais dans les campements je ne dormais pas de crainte de me faire attaquer ou que la police débarque. »

Depuis 2016 et le démantèlement de la « grande jungle » de Calais (2), la doctrine mise en œuvre par l’État sur le terrain et relayée par la municipalité dirigée depuis 2008 par Natacha Bouchart (Les Républicains) est celle du « zéro point de fixation ». Tous les deux jours, les forces de l’ordre interviennent pour démanteler les campements de fortune qui parsèment la ville, obligeant les personnes exilées à reconstruire leurs abris quelques dizaines de mètres plus loin. Quant aux distributions d’eau et de nourriture jugées « sous-dimensionnées » par la plupart des acteurs et actrices de terrain, elles ont été confiées à une association prestataire de l’État – La Vie active – alors même qu’une succession d’arrêtés préfectoraux et municipaux ont longtemps interdit aux autres associations de nourrir les réfugié·es. Les autorités en sont persuadées, plus les conditions de séjour à Calais seront difficiles, moins les personnes exilées viendront. Cette théorie dite de « l’appel d’air » « prend racine dans le corpus idéologique de l’extrême droite », explique le politologue Pierre Bonnevalle dans un rapport publié en 2022 (3). Elle repose sur une « évidence » jamais démontrée que « plus un pays est accueillant, plus il attire les étrangers ». L’évolution de la situation à Calais apporte un cinglant démenti à ce postulat : en 2023, 36 000 personnes ont rejoint le littoral puis traversé la Manche. C’est le deuxième bilan le plus élevé jamais enregistré après le record de 52 000 traversées en 2022.

Depuis seize ans, Natacha Bouchart multiplie les mesures excluant les personnes exilées de la vie de la cité (4). En 2021, dans une interview donnée à BFM qui sonnait comme une demi-confession, elle commentait sa réélection un an plus tôt, à la tête de la ville : « On n’a pas besoin d’être d’extrême droite pour avoir des réponses pragmatiques et défendre les gens sans tomber dans l’extrême et ses dérives. » Au plan national, lors des débats qui ont accompagné le vote de la loi dite « Asile et immigration » à l’hiver 2023–2024, l’élue, qui se dit proche du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, s’est rangée aux côtés du RN pour réclamer le rétablissement du « délit de séjour irrégulier », supprimé en 2012 sous le mandat de François Hollande.

Installée dans la région il y a trois ans, Jade Lamalchi est membre de Calais la sociale, un média associatif en ligne qui raconte l’actualité des luttes sociales dans la ville et ses alentours. Photo : Aimée Thirion pour La Déferlante.

42 % des jeunes Calaisien·nes au chômage

Calais est une ville aux allures de terrain de guerre. Dès la gare, on croise des familles à la rue et des groupes d’hommes en errance.

À quelques centaines de mètres, l’entrée du port est barricadée par de hauts grillages. Le long des axes routiers et ferroviaires, ce sont en tout 70 kilomètres de clôtures coiffées de barbelés qui ont été érigées pour empêcher les migrant·es de monter dans les bateaux, trains et camions en partance pour l’Angleterre.

« Ici tout est fait pour invisibiliser la misère », explique Clara Liparelli. Assise à la terrasse d’un café associatif du centre-ville, la jeune femme, libraire et membre du Collectif féministe de Calais, raconte son arrivée dans la ville en 2021. À l’époque, elle prête main-forte à l’association Utopia 56 qui défend les droits des personnes exilées : « Je suis tombée des nues devant la répression qui règne ici et devant le silence médiatique qui l’accompagne. La mairie dispose partout d’énormes rochers pour empêcher les gens d’installer des tentes, les associations qui les aident sont régulièrement verbalisées pour des histoires de stationnement ou de véhicules “défectueux”… »

Comme Clara, il y a trois ans, Jade Lamalchi a quitté sa vie en région parisienne, pour s’engager « à la frontière ». « Mon père est algérien, donc les questions liées à l’immigration je les ai en moi. Mais alors que j’avais à peine 21 ans, je me suis retrouvée à faire des trucs que je n’aurais jamais imaginés : me battre pour de l’eau, accompagner les proches de personnes décédées, tenter de réanimer une personne sur un parking… » Loin d’effrayer les deux jeunes femmes, l’urgence de la situation sur place les a convaincues de s’installer durablement : « Calais n’est pas un lieu qu’il faut quitter, justifie Clara. Il faut le défendre. »

Dans cette ville frontière où les usines ferment les unes après les autres – et où, selon la dernière enquête de l’Insee sur le sujet, 42 % des jeunes sont au chômage (5) –, l’extrême droite n’a rassemblé que 17 % des suffrages au dernier scrutin municipal. Mais le candidat du Rassemblement national, Marc de Fleurian a été élu aux législatives de 2024, avec 53,70 % des votes. « Quand je regarde cette ville – la pauvreté, les idées haineuses – je flippe, se désole Céline Foulon, une autre membre du Collectif féministe. Calais est en train de mourir. Si je ne luttais pas, je ne pourrais pas vivre ici. »

Né de la fusion de deux groupes de colleuses lassées de voir leurs slogans recouverts par des affiches du RN, le Collectif féministe de Calais a vu le jour à l’été 2021. « Un soulagement ! », lâche Charlotte, professeure de lettres et membre active du collectif : « Je me suis dit que finalement, ce n’était pas qu’une ville de fachos. » Toujours en cours de structuration, le groupe réunit aujourd’hui une vingtaine de personnes autour d’événements qui mettent en lien les réflexions féministes et la situation des personnes exilées. Pour la

deuxième année consécutive, il a coorganisé la Pride, qui a réuni 600 personnes de toute la région le 29 juin 2024.

Mehdia Ben Tounes Marty est traductrice pour l’équipe de Médecins sans frontières.

Elle accueille régulièrement chez elle des femmes et des familles en transit vers l’Angleterre. Photo : Aimée Thirion pour La Déferlante.

Comme souvent, les bénévoles sont des femmes

« Il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur les migrants ici. Les gens disent qu’ils agressent les femmes. Mais moi j’ai envie de leur répondre : est-ce que vous avez pris le temps d’aller les voir et de leur parler ? » Dans sa grande maison en briques près du centre-ville qu’elle partage avec son mari et ses deux filles, Mehdia Ben Tounes Marty héberge régulièrement des femmes et des familles avant leur passage en Angleterre. Originaire d’Algérie, où elle travaillait comme psychologue et anthropologue, Mehdia est aujourd’hui traductrice pour l’équipe de Médecins sans frontières. Lors des permanences organisées dans les locaux du Secours catholique, elle croise chaque semaine des retraitées calaisiennes qui depuis des années raccommodent des blousons ou jouent à des jeux de société avec des femmes et des hommes venu·es d’Érythrée, du Soudan, de Syrie ou de Turquie. « C’est sur ces personnes qui aident au quotidien qu’il faut mettre la lumière. Ce sont elles qui nous disent qu’il faut continuer à accueillir les exilé·es. Les élu·es d’extrême droite dépensent tellement de temps et d’énergie à essayer de nous diviser, alors qu’ils pourraient l’utiliser pour trouver des solutions dignes pour ces gens. »

Comme souvent dans les associations, et plus largement dans le secteur social, la grande majorité des volontaires que l’on croise à Calais sont des femmes. Gilet bleu et blanc du Secours catholique sur le dos, Françoise, 58 ans, nous consacre sa pause, alors qu’à quelques mètres d’elle, une dizaine d’hommes, le regard absorbé par leurs écrans de portables, sont rassemblés autour d’une borne de chargement. Ancienne secrétaire dans le secteur de la construction, aujourd’hui sans emploi, elle a commencé à donner un coup de main il y a deux ans. « Ce que je préfère, c’est le mercredi quand je vais en maraude sur les lieux de vie, raconte-t-elle d’une voix timide. Au début on m’a proposé de m’occuper des femmes, mais je m’identifiais trop à leurs parcours, c’était déchirant. » Dans le village où elle réside, entre Calais et Dunkerque, « les gens ne disent pas trop pour qui ils votent, mais l’extrême droite progresse à chaque élection ». En 2012, dans cette 7e circonscription du Pas-de-Calais, le Front national (devenu Rassemblement national en 2018), n’était pas qualifié pour le second tour des législatives (avec un score de 15 %). Il atteignait 49,33 % des suffrages exprimés au premier tour en 2024.

Marie Fillatre et deux bénévoles du Refugee Women’s Centre discutent avec une mère et sa fille de 6 ans, Senay, originaires de Turquie. Photo : Aimée Thirion pour La Déferlante.

Une microsociété militante

Face au drame humanitaire qui se rejoue chaque jour depuis trente ans et face à la montée du RN dans les urnes, beaucoup des personnes impliquées dans l’aide aux exilé·es imaginent possible une convergence des luttes : sociales, antiracistes, féministes, LGBT+. Une sorte d’« union sacrée », à l’écart des partis politiques traditionnels, pour résister aux politiques antimigrant·es. C’est dans ce but qu’en octobre 2022 s’est lancée Calais la Sociale, un média associatif en ligne qui documente les luttes sociales et tisse entre elles des liens. Jade Lamalchi y signe souvent des reportages. Une main sur le volant de sa voiture, l’autre pointant des immeubles délabrés qui barrent le paysage, elle explique : « Ici, la pauvreté se transmet de génération en génération. La question, c’est comment nous, militant·es, pouvons-nous faire du lien entre les personnes exilées et celles qui sont licenciées par leur usine ? »

Le Collectif féministe de Calais, qui a vu le jour à l’été 2021, réunit aujourd’hui une vingtaine de personnes. Photo : Aimée Thirion pour La Déferlante.

Estimée à un millier de volontaires chaque année, la population drainée par les associations humanitaires est essentiellement composée de jeunes, souvent diplômé·es, venu·es de grandes villes françaises mais aussi de l’étranger. Cette microsociété militante est pour beaucoup le lieu d’une prise de conscience. « La première réunion à laquelle j’ai participé était organisée par une association qui distribue des repas dans les campements. Les gens ont commencé à se présenter par leurs pronoms (6). Moi je comprenais rien. Ce sont ces gens-là qui m’ont appris les codes militants. C’est grâce à elles et eux que je me suis mise à verbaliser les oppressions que mes proches et moi, en tant que personnes issues de milieux populaires, avons pu vivre auparavant. »

Même si on trouve de nombreux Calaisiens et Calaisiennes dans les associations historiques d’aide aux migrant·es, la grande majorité évolue à distance des activités militantes : « On a peu d’occasions de faire des choses ensemble », regrette Jade. Une des conséquences, sans doute, de la rhétorique municipale qui, depuis 2008, ne cesse d’opposer les habitant·es de la ville d’un côté aux personnes exilées et aux volontaires qui les accompagnent de l’autre. En février 2014, Natacha Bouchart mettait à disposition une adresse mail permettant aux riverain·es de dénoncer l’installation de squats dans leur ville. En janvier 2018, sur RMC, elle accusait les associations d’entretenir la détresse des personnes migrantes « pour exister » et de leur fournir des barres de fer pour commettre des délits.

« Si on acceptait que les exilé·es fassent partie de la ville et si on créait des lieux de rencontre avec la population, les gens auraient moins peur, analyse de son côté Clara Liparelli. C’est important de lier entre eux les différents combats. Finalement, on est tous et toutes victimes des mêmes oppressions. »

Le 2 mai 2024, à Wimereux, se tenait un rassemblement pour rendre hommage aux sept personnes – dont Sarah, 7 ans – décédées dans un naufrage quelques jours auparavant. Photo : Aimée Thirion pour La Déferlante.

Face au drame, l’espoir d’une prise de conscience

Ironiquement, c’est lors des événements tragiques qui rythment la vie à la frontière que des milieux et des générations différentes ont l’occasion de se retrouver. Sur la digue de Wimereux, ce 2 mai 2024, près de 200 personnes grelottent dans le vent glacé. Quelques jours plus tôt, au large de cette station balnéaire huppée située à 20 minutes au sud de Calais, sept personnes ont perdu la vie alors qu’elles tentaient de prendre la mer à bord d’un bateau pneumatique pour rejoindre les côtes anglaises. Parmi elles, Sara, 7 ans, originaire d’Irak, est morte écrasée sous le poids d’une quarantaine de passagers ayant rejoint l’embarcation de fortune à la dernière minute. Sa photo trône au centre du cercle formé par les participant·es à la cérémonie. Ses parents, sa sœur et son frère sont présent·es. Dans cette foule, on croise les visages des militantes et militants associatifs rencontré·es ces derniers jours. Mais également beaucoup de femmes et d’hommes aux cheveux blancs et à l’allure soignée. Alors que la sono commence à crachoter des chants engagés, tous et toutes ont déjà les yeux humides. Christine, infirmière à la retraite, nous raconte que sa fille a appris le drame en voyant les affaires des naufragé·es refluer sur la plage à la marée montante. Bernadette et Romain, 75 et 74 ans, ont été informé·es du rassemblement « par la paroisse ».

« Nous avons espoir que cette tragédie servira d’électrochoc pour les autorités », lance une voix au micro. « Vous les préfets, les sous-préfets, êtes en partie responsables de ces morts. Vous pointez du doigt les associations que vous accusez de créer un appel d’air. Mais imaginez si nous n’étions pas là : ce serait bien pire ! » En silence, l’assistance se recueille. La voix au micro marque une pause puis reprend : « Il n’y aura ni oubli ni pardon. » •

Pour ce reportage, de nombreuses citoyennes, responsables associatives et militantes calaisiennes ont été interrogées. Toutes n’ont pu être citées. Nous tenons à les remercier ici : Sophie Agneray et le Collectif des épouses des salariés licenciés de l’usine Prysmian-Draka, Loup Blaster, Juliette Deleplace, Pauline Simonneau, Coline, Julie, Paloma, Sandra.

(1) Le mot « migrant·es » est plutôt employé par les responsables politiques et les médias, tandis qu’« exilé·es » est celui utilisé le plus couramment dans les associations humanitaires. Dans cet article, nous employons indifféremment les deux termes.

(2) En 2015, sur les dunes de Calais, s’installe un campement où vivront jusqu’à 10 000 migrant·es. La « jungle » – selon le terme utilisé au départ par les réfugié·es – est démantelée en octobre 2016. L’appellation demeure pour désigner les campements plus petits, présents partout à Calais et dans les environs.

(3) « L’État français et la gestion des personnes exilées à la frontière franco-britannique : harceler, expulser, disperser », ce rapport, commandé par une plateforme d’associations actives sur le littoral de la Manche et publié en février 2022, est téléchargeable sur le site de la Cimade.

(4) En novembre 2015, Natacha Bouchart a fermé l’accès de la médiathèque et de la piscine municipale aux exilé·es en le conditionnant à la présentation d’un justificatif de domicile. Depuis quelques mois, un projet visant à faire payer les bus municipaux uniquement aux migrant·es est à l’étude.

(5) Dossier consacré à la ville de Calais publié sur le site de l’Insee en février 2024 (chiffres portant sur l’année 2020).

(6) Dans les milieux féministes et LGBT+, il est fréquent d’énoncer le pronom par lequel on souhaite être désigné : elle, il, iel…