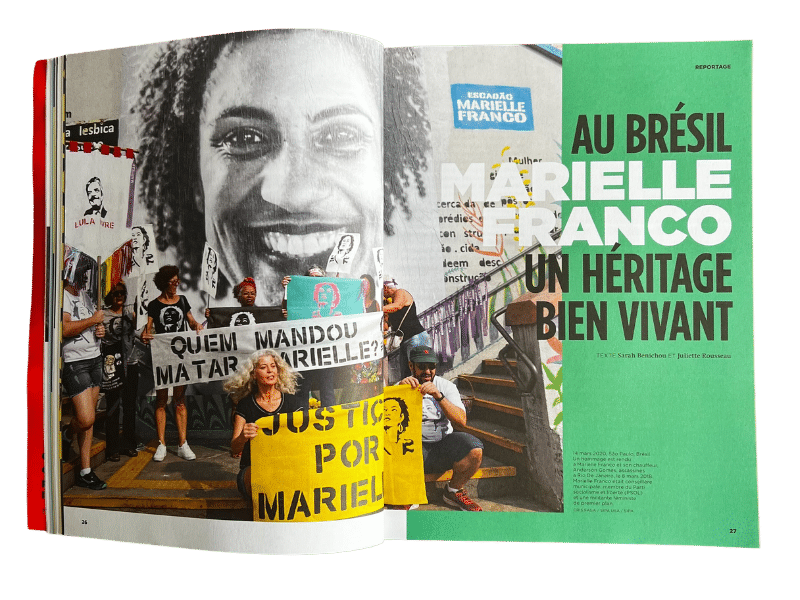

« Je ne serai pas interrompue ! Je ne m’arrêterai pas parce qu’un homme n’est pas capable d’entendre la position d’une femme élue ! » C’était le 8 mars 2018, à l’assemblée municipale de Rio de Janeiro : Marielle Franco, conseillère municipale, membre du Parti socialisme et liberté (PSOL) et militante féministe de premier plan, prononce un discours sur le rôle politique des femmes.

Six jours après ce discours, le 14 mars 2018, vers 21 h 30, Marielle Franco, 38 ans, est assassinée dans les rues de Rio de Janeiro. Son corps ainsi que celui de son chauffeur, Anderson Gomes, seront retrouvés criblés de balles dans sa voiture. Les jours suivants, au Brésil et dans le monde, une vague de rassemblements inonde les centres des grandes villes. Un mouvement qui n’a pas faibli. Trois ans après son assassinat, la lutte visant à obtenir vérité et justice pour Marielle Franco continue de mobiliser une grande partie du mouvement social brésilien ; son prénom est devenu un étendard pour toutes celles et ceux qui cherchent à résister au gouvernement de Jair Bolsonaro, président du Brésil depuis le 1er janvier 2019, et à sa politique suprémaciste.

Engagée dans la défense des plus vulnérables, Marielle Franco avait placé au cœur de son mandat l’action en faveur des quartiers pauvres des favelas, la lutte pour la justice sociale, la dénonciation des violences d’État, raciale et de genre, ainsi que la défense des droits LGBT. Au conseil municipal, elle avait notamment présenté un projet de loi pour que la ville recense les statistiques des violences contre les femmes. Elle dénonçait aussi régulièrement les violences policières et les meurtres commis par la police militaire dans les quartiers pauvres.

Près de 70 % des victimes de violences de genre sont des femmes noires

Si cet assassinat visait à instaurer la peur et la paralysie, il a eu l’effet inverse : aujourd’hui, Marielle Franco inspire une génération de femmes noires qui ont décidé, dans son sillage, d’occuper les espaces institutionnels et politiques qui leur étaient jusque-là refusés. « Avec la mort de Marielle, nous nous sommes rendu compte que, même élues, on pouvait être assassinées et ça a été un choc », analyse Carolina Iara, étudiante noire, élue en novembre 2020 à la municipalité de São Paulo. Se définissant comme travestie, Carolina Iara est intersexe, séropositive et membre du mandat collectif féministe Bancada feminista¹. Nous la rencontrons à l’assemblée municipale. Elle est assise à la tribune, entourée des autres membres du mandat. Ici, Carolina est littéralement cernée par les fondateurs de la ville, représentés sur d’immenses tableaux affichés aux murs et dans lesquels ne figurent aucun Noir ni aucune femme. « Nous devons nous mobiliser, occuper l’espace institutionnel et être nous-mêmes les actrices de ce mouvement. En tuer une, peut-être, mais des milliers, ça n’est plus possible. »

Femme noire, bisexuelle, mère et issue d’une favela, Marielle incarnait diverses identités opprimées du Brésil. Nombreuses sont les femmes qui, aujourd’hui encore, se reconnaissent en elle : non seulement celles qui, sur le front de la politique institutionnelle, reprennent son flambeau, mais aussi « la dame qui vend des beignets en bas de la rue dans notre quartier », comme le souligne sa sœur, Anielle Franco². Car l’assassinat de la jeune conseillère municipale s’inscrit dans une réalité structurelle et historique au Brésil où un·e jeune Noir·e meurt toutes les vingt-trois minutes, selon l’ONU. Une violence qui s’est encore aggravée depuis l’arrivée au pouvoir du président d’extrême droite Jair Bolsonaro. D’après le baromètre annuel 2019 de la Coalition solidarité Brésil – qui regroupe des associations de solidarité internationale, sur 6 000 personnes tuées par la police, près de 80 % sont noires. Les meurtres transphobes ont quant à eux augmenté de près de 50 % au premier trimestre 2020. Et presque 70 % des victimes de violences de genre sont des femmes noires. La mort de Marielle rappelle aussi le « passé mal résolu du Brésil : un pays forgé dans la plus grande brutalité, comme celle du génocide des peuples autochtones, de l’esclavagisme, des dictatures et des coups d’État », ainsi que le soulignait au printemps dernier sur Twitter la veuve de Marielle Franco, Monica Benicio, élue à la municipalité de Rio.

Dans la capitale économique brésilienne, Paula Nunes, également membre de la Bancada feminista se souvient du rassemblement des femmes noires du PSOL dans la rue, au lendemain de la mort de Marielle. « On a fait un pacte : on s’est promis que Marielle était une graine dont nous serions les fruits. En voulant la faire taire, ils ont réveillé des milliers d’autres voix dans tout le pays. » Pour la militante afro-féministe, ce moment est aussi celui d’une rupture : « Moi qui luttais depuis si longtemps dans les mouvements sociaux, j’ai compris que j’allais devoir, moi aussi, occuper des fonctions institutionnelles. Cela nous a toujours été refusé. La mort de Marielle c’est cela : on l’a assassinée pour qu’elle ne siège pas. »

Première députée noire et trans au monde, Erica Malunguinho siège à l’assemblée législative de l’État de São Paulo depuis le 7 octobre 2018. Artiste, militante engagée dans le mouvement noir, elle détonne au sein de cette institution très blanche et hétéronormée. Son cabinet y côtoie ceux de fervents supporters de Jair Bolsonaro, aux portes desquels s’affiche la devise du parti présidentiel Alliance pour le Brésil, « Dieu, Patrie, Famille ». Erica ne se laisse pas intimider : elle nous reçoit au vu et au su de tous et toutes, au centre de l’assemblée vide, trônant sur un siège en cuir. « Ils n’ont pas uniquement tué Marielle, ils ont aussi essayé de détruire une lutte politique. En tant que militantes noires, nous avons la responsabilité, au sein d’un processus historique, de donner une continuité à cette lutte. Il y a du changement : lors de ces dernières élections, de nombreuses femmes trans ont été élues au Brésil. »

Aux élections municipales en novembre 2020, 3 521 femmes noires ont obtenu un siège, soit 22 % de plus que lors du scrutin précédent, quatre ans plus tôt. Si elles ne représentent que 6 % du total des élu·es, elles ont souvent bénéficié d’un soutien populaire et obtenu des scores très élevés. À Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Vitoria ou encore Belém, des candidates noires comptent parmi celles ayant rassemblé le plus de votes. Au sud du pays, dans la ville de São Paulo, Erika Hilton, femme noire et trans, est la candidate qui a recueilli le plus de suffrages au premier tour des élections municipales du 15 novembre 2020. Selon l’Antra (Association nationale de travesti·es et transsexuel·les), le nombre d’élues trans – 30 dans l’ensemble du pays – a augmenté de 275 % en 2020.

Si, pour la première fois, des femmes noires siègent dans les conseils municipaux, d’autres deviennent préfètes et d’autres encore prennent la tête de groupes parlementaires. C’est notamment le cas au PSOL, avec Talíria Petrone à l’Assemblée nationale, et avec Renata Souza à l’assemblée législative de l’État de Rio de Janeiro. Alors que le gouvernement brésilien s’obstine à minimiser la pandémie du Covid-19 et s’enlise dans une gestion catastrophique de la crise sanitaire, ces nouvelles élues imposent un rapport de force politique, à l’échelon local comme à celui des États, notamment autour des questions de politique de santé publique et des enjeux concernant la vaccination. Elles sont aussi très engagées dans le soutien aux familles qui souffrent de famine, dans un contexte de paupérisation des classes populaires.

Avec la levée des condamnations qui pesaient sur l’ancien président Lula et le retour de son éligibilité³, l’horizon politique pourrait s’ouvrir de nouveau à gauche et devenir plus favorable à ces nouvelles élues. Cependant, même si la diversification de la représentation politique évolue de manière significative, elle reste minoritaire rapportée à l’échelle du pays. « Il n’y a pas encore de véritable changement de la représentation au Brésil, mais on va dans ce sens », analyse Renata Souza, députée de l’État de Rio de Janeiro, qui travaille sous le regard de celle qui fut son amie : les murs de son bureau sont couverts de portraits de Marielle.

Pour la sociologue brésilienne Ana Carolina Lourenço, ces nouvelles élues s’inscrivent dans le mouvement des femmes noires, structuré au Brésil dans les années 1980, et duquel émergent des penseuses telles que Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro et Beatriz Nascimento, qui font aujourd’hui figure de mentores pour cette nouvelle génération. Un mouvement qui ne peut se comprendre que dans l’héritage de la période coloniale et de l’esclavage. « Cette histoire explique sans doute la manière dont les femmes noires brésiliennes font de la politique : à partir de leurs communautés et ancrées dans des revendications pour les plus opprimées », analyse la sociologue.

L’un des obstacles auxquels sont confrontées ces élues reste la culture majoritaire de leur camp politique – la gauche –, et sa difficulté à reconnaître la pertinence des catégories politiques de race et de genre. « Les femmes noires sont celles qui portent le reste de la société sur leurs épaules, la gauche doit comprendre le rôle prépondérant qu’ont le racisme et le machisme dans la reproduction du modèle néolibéral », estime de son côté Renata Souza. Pour la députée, prendre en compte cette réalité « est la seule condition pour enclencher un changement radical de société ».

« La pauvreté au Brésil a une couleur : elle est noire »

Erica Malunguinho, elle, se met en colère quand on l’assigne à gauche : « Je crois que ce que ce que l’on désigne comme la gauche, ici, est une émanation du camp progressiste occidental, qui vient d’Europe. Dans les débats, le prisme principal continue d’être celui de la classe sociale, alors qu’au Brésil la classe est une conséquence de la race. Je crois qu’on ne pourra parler de gauche brésilienne que lorsque l’on pensera la race et le genre comme des fondamentaux. Si on envisage de mettre fin à la pauvreté, si on pense à une révolution, alors on parle de race, parce que la population pauvre au Brésil a une couleur : elle est noire. »

Si l’assassinat de Marielle a impulsé l’arrivée d’une génération de femmes noires dans les institutions politiques, la violence à laquelle elles ont été exposées est toujours bien présente. Depuis leur élection en 2020, ces nouvelles élues sont régulièrement menacées de mort, via les réseaux sociaux ou par courrier. En novembre 2020, la police révélait avoir déjoué un attentat visant la députée Talíria Petrone, une amie proche de Marielle. Plus récemment, en janvier 2021, environ un mois après leur élection, deux conseillères municipales trans de São Paulo, Carolina Iara et Samara Sostenes, ont été les cibles de tirs d’intimidation devant leur domicile.

Ces menaces n’ont pas détourné les élues de leur travail politique mais ont considérablement affecté leur vie quotidienne. Benny Briolly, conseillère à la municipalité de Niterói, ville voisine de Rio, fait partie de ces élues menacées de mort. Juste après son élection, elle a reçu plusieurs menaces, dont cet e‑mail : « Je vais te tuer de la même façon que mon groupe a tué Marielle. » Comme d’autres, elle a dû quitter son appartement, se déplace en voiture blindée et ne sort plus sans garde du corps. À la mairie de Niterói, l’entrée de son bureau affiche la célèbre plaque de rue « Rua Marielle Franco », devenue le symbole de lutte pour la mémoire de l’élue assassinée. Quelques mètres plus loin, autre porte, autre conseiller municipal, autre ambiance : des messages de soutien au président Bolsonaro et à la dictature passée. Là aussi, les divisions sont criantes et la confrontation couve. Noire et trans, membre du PSOL et élue du mandat collectif Quilombo Periférico à la municipalité de São Paulo, Samara Sostenes a été la cible de tir d’intimidation devant chez elle. « Je savais que je m’exposerais certainement à des violences en acceptant d’intégrer le mandat collectif, mais que cela arrive aussi vite et de façon aussi brutale je ne m’y attendais pas », commente-t-elle.

Quand on lui demande si elle a peur, la députée de l’État de São Paulo Erica Malunguinho répond : « Je suis née morte ! Marielle était une élue. Cela aurait pu la protéger mais ça n’a pas été le cas. Sa mort a prouvé que nos corps sont toujours vulnérables. Le Brésil vend le libertinage au monde, le carnaval, le métissage mais c’est une cocotte-minute ! Il y a la violence raciale et de genre, la lutte pour la terre, la violence politique. C’est très effrayant de se dire, quand on va se coucher “j’ai survécu”, c’est comme un scénario de guerre. »

Pour Erika Campelo, coprésidente de l’association Autres Brésils en France, la violence politique puise directement dans la violence de l’esclavage et de la colonisation. « C’est un processus qui a produit à la fois Marielle et la violence qui l’a tuée. » Et cette longue histoire, comme le rappelle Erica Malunguinho, prend racine en dehors du Brésil. En visite en France peu avant son élection, celle-ci découvre que les journalistes qu’elle rencontre ne font pas de lien entre l’histoire brésilienne et la leur. « Vous devez comprendre que Bolsonaro est le produit de la politique coloniale que vous avez inventée. Ce qui nous arrive n’est pas aléatoire, c’est la conséquence d’un processus d’assimilation, de précarisation, qui nous a laissé·es dans cette condition. L’Europe a besoin de comprendre, et les États-Unis aussi, qu’ils sont coresponsables de la misère et de la violence qu’il y a dans le Sud. La mort de Marielle est le fruit de tout cela. »

Ne pas faire de Marielle Franco une martyre

Surtout, elles sont nombreuses à le dire, il faut se souvenir de Marielle vivante, lui rendre hommage, sans en faire une martyre. « L’héritage de Marielle vient de ses luttes, il nous donne les forces pour nous battre, mais il est clair qu’on ne doit pas en passer par la mort pour être reconnues », avertit Débora Dias. À 22 ans, cette jeune femme originaire d’une favela, comme Marielle, a récemment été élue à la municipalité de São Paulo, au sein du mandat collectif Quilombo Periférico. Elle considère que son engagement, au même titre que celui de Marielle, s’inscrit dans une continuité historique : celle des luttes des femmes noires pour une vie digne. Aux yeux de Débora, cet engagement politique est fondamental pour changer radicalement le Brésil : « Quand on fait de la politique à partir de nos expériences, on change structurellement ce pays. »

En conclusion de son dernier discours, Marielle Franco rendait hommage aux femmes de son cabinet : « Nous pensons que le projet politique dans lequel chaque femme en aide une autre à s’élever doit être concrétisé. Cela n’arrivera que si les femmes qui occupent des positions de pouvoir en accueillent d’autres et leur font de la place. Nous sommes diverses mais pas dispersées. » Trois ans plus tard, malgré le flou qui entoure encore sa mort, l’héritage politique de Marielle est là, bien vivant, divers mais pas dispersé. N’en déplaise à ses assassins, Marielle Franco n’a pas été « interrompue ». •

1. Initiative apparue au début des années 2010 au Brésil pour rompre avec la personnalisation des mandats politiques, le « mandat collectif » est partagé par plusieurs personnes. Sur la liste de Bancada feminista, cinq femmes partagent le même mandat, l’une d’entre elles étant officiellement élue et les autres enregistrées comme attachées au sein du cabinet. Le mandat se construit collectivement dans le partage des fonctions.

2. Lire l’entretien complet sur www.revueladeferlante.fr

3. Lula, l’ancien président du Brésil (2003–2010), remis en liberté le 8 novembre 2019 après un an et demi de détention, a recouvré son éligibilité en mars dernier. Il avait été condamné à 12 ans d’emprisonnement pour corruption et blanchiment d’argent dans le cadre du scandale Petrobas ou « Lava Jato » (lavage express) et déclaré inéligible en vue de la présidentielle de 2018.