À Tunis, au micro, trois jeunes hommes tunisiens parlent de leur rapport à leur corps, précisément à leur pénis. L’un d’eux témoigne : « Zebi… » (« Ma bite… »). Face aux regards interloqués qu’il vient de déclencher, le jeune homme laisse sa phrase en suspens. « Non, évite ce terme vulgaire en dialecte, intervient Mohamed Triki.

Mohamed Triki, étudiant tunisien de 23 ans, a créé en 2021 le podcast Borjouliya, traduisible par « avec virilité », qui cumule 15 000 écoutes – principalement de femmes. Partant de son ressenti face aux injonctions faites aux hommes, désireux de faire tomber les stéréotypes, Mohamed Triki déconstruit la masculinité traditionnelle tunisienne. Dans ce « podcast 100 % tunisien », fondé sur des témoignages ou des avis d’experts, on passe de l’arabe dialectal à l’arabe classique, au français ou à l’anglais, en fonction de la technicité du mot, de son usage. Cette scène de micro-trottoir illustre le terrain miné de la langue et de la libération de la parole au Maghreb. Comment déconstruire le patriarcat quand les mots courants de l’intime sont jugés injurieux et inaudibles ?

« Lorsque je parle de sexe, je le fais de manière chirurgicale. Je n’arrive pas à exprimer mes besoins dans ma langue maternelle. »

Mohamed Triki, podcasteur tunisien

Au Maghreb, les variantes locales de l’arabe sont désignées sous le vocable darija, qui signifie « d’usage courant ». Chaque pays, voire chaque région, parle sa propre darija. L’arabe classique ou arabe littéraire, al-fuṣḥā, est la langue officielle ; appris à l’école, il est compris par la majorité de la population, mais n’est pas utilisé au quotidien, et appartient au registre soutenu.

Si la darija a connu de fortes expansions dans les milieux culturels engagés des années 1970, et qu’elle n’a jamais cessé d’irriguer divers courants d’expression culturelle politisée, elle reste marquée par un « stigma linguistique », analyse la chercheuse en anthropologie Cyrine Bouajila. Longtemps perçue comme une « langue de la rue », elle est reléguée derrière l’arabe classique, qui incarne l’autorité institutionnelle, et du français, perçue comme la langue de l’élite.

Dans les années 1960, les linguistes considéraient le Maghreb en situation de diglossie, une cohabitation de deux langues aux statuts différents. Le rapport aux langues a depuis changé, et ces experts parlent aujourd’hui plus volontiers de continuum linguistique pour décrire la façon dont l’arabe classique et la darija s’interpénètrent et se complètent, créant différents niveaux de langue communément employés.

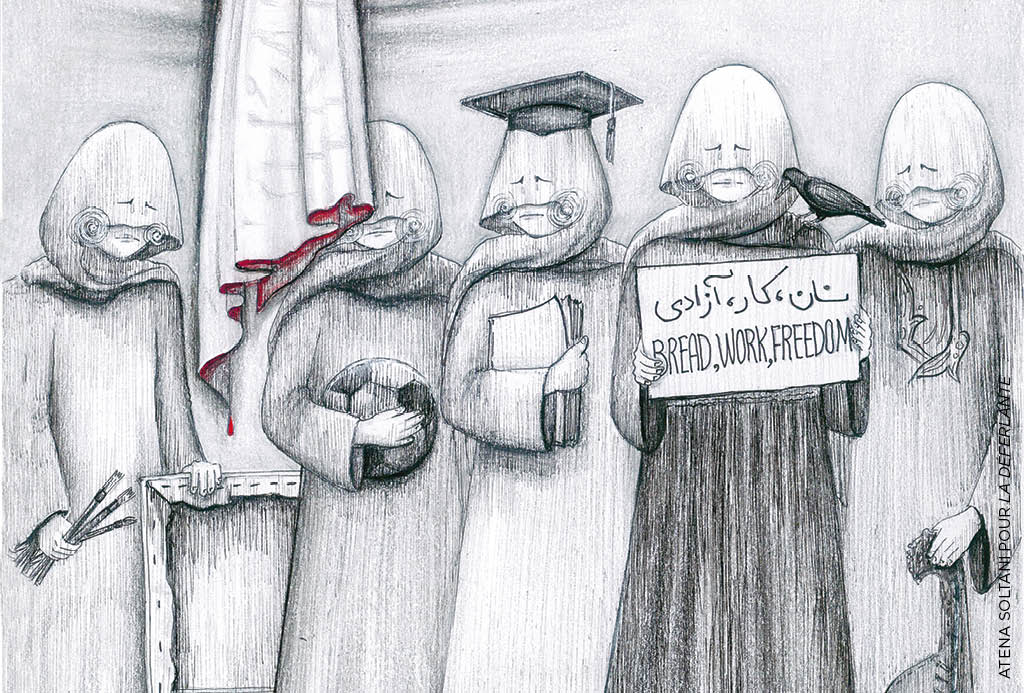

Depuis les indépendances, la darija est au cœur des réflexions féministes : quelle langue pour porter les luttes ? Dans les années 1970, les militantes féministes s’exprimaient surtout en français ou en arabe classique, tandis qu’aujourd’hui la darija est un outil d’expression courant parmi les militantes, mais aussi pour de nouvelles revendications, notamment dans la défense des droits des personnes LGBTQIA+. La darija conquiert, progressivement, de nouveaux espaces.

Si les mouvements féministes dans la région ont creusé leur sillon, l’essor des réseaux sociaux a favorisé de nouvelles passerelles avec les mouvements occidentaux, renforçant la darija comme langue de mobilisation.

Mériam Cheikh, maîtresse de conférence en anthropologie à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), analyse ce phénomène : « Au Maroc, l’ancienne génération de féministes ne méprisait pas la darija, mais ne l’utilisait pas comme un outil, contrairement à la nouvelle génération, issue des printemps arabes [en 2011], qui s’en empare. Les réseaux sociaux et les podcasts ont démocratisé son usage et ont rendu visibles ses limites. » Les réseaux sociaux ont également favorisé l’emploi de la graphie arabe pour écrire en darija. « La dernière vague féministe veut lever les tabous, parler du viol, du consentement, des féminicides, ce qui pousse la darija à se transformer », ajoute la chercheuse.

Exprimer les identités plurielles

La graphie inclusive est un sujet auquel se sont intéressé·es les féministes et activistes de langue arabe. Différents procédés existent, assez similaires à ceux développés en Occident. Dès 2013, Khookha McQueer, militant·e tunisien·ne LGBTQIA+, partage sur Facebook des textes en dialecte tunisien sur son vécu de personne non binaire dans l’espace public.

Inspiré·e par des lectures anglo-saxonnes, Khookha publie d’abord ses posts en anglais, utilisant les pronoms et les concepts liés à la transidentité. « Pour des raisons politiques de réappropriation, j’ai commencé à traduire ces idées en darija, mais j’ai vite été confronté·e au manque de mots ou à leur charge insultante », explique-t-iel. « Non-binaire » existe en arabe classique, al-lathnayi, mais est peu connu : « Le mot semble technique, répulsif. » L’activiste décide de créer des néologismes pour exprimer la pluralité de son identité. Iel puise dans la prononciation de la darija de l’île tunisienne de Djerba pour inventer un nouveau pronom : houmen1Inspiré de houm (eux), équivalent

du pluriel they anglais pour désigner la non-binarité., équivalent du « elleux » français.

Khookha McQueer ne s’arrête pas aux pronoms : en 2020, avec l’association Avocats sans frontières, iel participe à la rédaction d’un guide de terminologie sur le genre et la sexualité à destination des avocat·es tunisien·nes. En Tunisie, l’article 230 du Code pénal criminalise les relations homosexuelles : « Pour défendre leurs client·es, les avocat·es ont constaté qu’il n’y avait que des mots dénigrants pour désigner l’homosexualité – le terme “sodomite” est d’ailleurs très utilisé en droit », poursuit Khookha McQueer. Les termes désignant l’homosexualité masculine en darija tunisienne sont nombreux, « dérivant de l’arabe classique ou médiéval comme “mībūn” […] ou “mkhannath” (efféminé) ; d’autres sont des images ou des emprunts : “mrāwī” (efféminé), “markhūf” (mou), “khāwī” (impuissant), “ḥṣān” (cheval), “karyūka” (folle/efféminée) », illustre la sociolinguiste Mariem Guellouz2Mariem Guellouz, « Les pratiques langagières arabes à l’épreuve des homosexualités », dans Frédéric Lagrange et Claire Savina (dir.), Les Mots du désir. La langue de l’érotisme arabe et sa traduction, Diacritiques Éditions, 2020..

Sortir de la stigmatisation

Tiraillés entre l’invention de nouveaux termes, la censure de ceux existants ou leur réappropriation, les activistes du Maghreb évoluent selon des stratégies différentes. Le collectif Algerian Feminists mène ses actions en ligne en darija algérienne et assure une couverture médiatique régulière des actions féministes à travers le pays.

Pour ces militantes vingtenaires vivant en Algérie, utiliser la darija est une évidence : « C’est aussi s’approprier un féminisme qui répond à nos besoins », précisent Sarah et Kawtar, du collectif. Mais cette libération de la parole rencontre des obstacles sémantiques : « On aimerait évoquer des choses encore plus dérangeantes, mais on n’arrive pas à les exprimer sans tomber dans la vulgarité. On passe par la fuṣḥā pour parler du vagin, même si c’est un terme froid, ou alors on ne le dit pas. La darija est une langue du quotidien qui n’a pas développé ces termes », expliquent-elles. Tout comme pour Mohamed Triki, du podcast Borjouliya, elles avancent sur un fil : mener leur travail de sensibilisation sans heurter les sensibilités.

« Aujourd’hui, toute une génération veut rompre la chape de plomb de la hchouma, et parler ouvertement. »

Mériam Cheikh, maîtresse de conférence en anthropologie à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

Pendant le confinement lié à la crise du covid, en 2020, Soufiane Hennani, activiste pour la défense des droits des personnes LGBTQIA+ au Maroc, lance son podcast Machi Rojola (« Tu n’es pas un homme ») – qui inspirera Mohamed Triki. Le chroniqueur queer privilégie des invité·es « darijophones », estimant que recourir à l’arabe classique – ou pire, à l’anglais ou au français – créerait une distance avec les réalités vécues. Selon lui, s’exprimer dans une langue étrangère ou peu pratiquée au quotidien éloigne des expériences concrètes des luttes et enferme le discours dans une approche théorique.

En s’appuyant sur le concept sociologique du retournement du stigmate – une tactique militante qui transforme l’insulte en symbole de fierté politique, comme ce fut le cas pour les termes « queer » ou « pédé » –, il cherche à réinvestir des mots absents ou marginalisés dans la langue pour les inscrire dans l’espace public. « Je suis très impressionné quand des invité·es expriment des idées complexes avec la langue du peuple, souligne Soufiane Hennani. Le sommet de la réussite d’un combat est d’ancrer en darija des mots qui signifient “féminisme”, “queer”, “justice sociale”. »

« Lorsque je parle de sexe, je le fais de manière chirurgicale. J’ai grandi dans un environnement où l’on ne s’exprime pas sur ce sujet. Je parle couramment l’anglais et le français, mais je n’arrive pas à exprimer mes besoins dans ma langue maternelle », confie Mohamed Triki.

L’impossibilité de s’exprimer en arabe sur le sexe ou l’amour est en partie due à la culture de la hchouma, une pudeur teintée de honte, une peur du regard de l’autre, une sentence à l’égard de tout comportement déviant de la norme, qui entrave les libertés individuelles. « Il ne faut pas tout faire porter à la langue : celle-ci est, à l’inverse, révélatrice des façons de penser », éclaire Alexandrine Barontini, maîtresse de conférence en arabe marocain à l’Inalco. « Ce sont des sociétés qui se sont constituées autour de la notion de pudeur et d’honneur – dans le sens où la place que l’on occupe au sein de la société a une importance, ajoute Mériam Cheikh. Ce qui est condamnable n’est pas d’avoir des relations sexuelles hors mariage, mais de l’assumer publiquement, transgresser le silence. Aujourd’hui, toute une génération veut rompre la chape de plomb de la hchouma, et parler ouvertement. »

Dans son livre Let’s Talk About Sex, Habibi. Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo (Piper, 2022, en allemand uniquement), Mohamed Amjahid, journaliste germano-marocain, enquête sur la sexualité en Afrique du Nord. « Il n’y a pas un Maroc, mais plusieurs. D’un côté, une population conservatrice met en avant un discours religieux pour justifier l’interdit sexuel, et, de l’autre, une jeunesse remet en question les dogmes, fait la fête, est ouverte sur le monde », explique-t-il. Mériam Cheikh rejoint cette idée et rappelle l’importance de ne pas « essentialiser ces cultures ». Les nuances et les complexités culturelles sont nombreuses.

Ainsi, la fuṣḥā regorge de mots pour désigner l’amour – près d’une cinquantaine. La darija n’est pas en reste : le raï, ce genre musical très populaire né en Algérie dans les années 1980, parle sans détour, en darija, de sexe et d’alcool dans une langue crue et subversive. « Cela peut paraître paradoxal d’hériter d’une culture de la hchouma et, en même temps d’exalter le romantisme dans des productions artistiques, mais chaque société a ses ambivalences », souligne Mériam Cheikh.

Le féminisme, un concept occidental ?

À côté du puritanisme sociétal qui corsète la darija au Maghreb, le legs colonial pèse aussi de tout son poids dans l’histoire des luttes émancipatrices. « S’emparer de la darija, c’est surtout se réapproprier le féminisme qui nous a été ôté à cause des guerres et du colonialisme qu’on a subis. Toutes ces années de violence ont repoussé l’affirmation de nos droits dans la langue et dans nos corps, mais les femmes ont toujours été résistantes et c’est l’ADN du féminisme algérien », développe Sarah, du collectif Algerian Feminists. Pour la jeune génération, employer la darija est surtout une manière de démontrer que le féminisme n’est pas un concept importé de l’Occident, mais une lutte qui s’inscrit dans l’histoire de la région.

Pendant la période coloniale, les autorités françaises ont instrumentalisé les thèses féministes pour diviser la société, notamment à travers la campagne « J’ôte mon voile », en 1958, dans laquelle des femmes européennes incitaient les Algériennes à se dévoiler, associant ainsi l’émancipation des femmes aux valeurs occidentales.

Cette instrumentalisation a forgé un héritage que les militantes postindépendance s’efforcent de déconstruire pour affirmer l’aspect historique de leur combat. « Il y a en Algérie la croyance que le féminisme est une notion étrangère, mais, en nous connectant à notre histoire, nous découvrons des figures féministes de notre passé », indique Sarah, en citant la Kahina, reine-guerrière qui, au VIIe siècle, a fédéré une armée pour combattre les soldats omeyyades, dynastie arabo-musulmane qui a conquis l’Afrique du Nord. Si elle n’était pas une figure féministe en son temps, elle est devenue un symbole berbère de résistance à l’oppression et d’émancipation des femmes repris par les militant·es féministes.

« S’emparer de la darija, c’est surtout se réapproprier le féminisme qui nous a été ôté à cause des guerres et du colonialisme qu’on a subis. »

Sarah, du collectif Algerian Feminists

Soufiane Hennani place aussi son engagement dans la réappropriation des langues et de l’histoire. Il s’inscrit dans la diffusion des questions féministes en tamazight, langue berbère longtemps marginalisée. Sa reconnaissance comme langue officielle a été le fruit d’une lutte de plusieurs décennies, et reste tardive : 2011 au Maroc, 2016 en Algérie.

L’imprégnation du français dans la darija n’est pas sans amener certain·es locuteur·ices à s’interroger. « Même si on réfute le colonialisme, le colonisateur n’a pas tout pris avec lui : en darija “les règles” se disent “li règles”. Nous évitons d’utiliser le français pour parler de féminisme, nous essayons de trouver son équivalent en fuṣḥā », précisent Sarah et Kawtar.

Ces jeunes féministes algériennes s’inscrivent dans un mouvement citoyen plus large de décolonisation des sociétés, des imaginaires et des identités de genre héritées de cette époque. Avec le régime de l’indigénat, adopté en 1881, et appliqué à l’ensemble des colonies françaises afin d’y faire régner le « bon ordre colonial », l’administration a figé les statuts juridiques en assignant les femmes indigènes à un rôle domestique sous l’autorité masculine. Par ailleurs, les lois françaises ont criminalisé certaines pratiques, comme l’homosexualité masculine en 1941 en Algérie, alors qu’elles ne faisaient pas l’objet des mêmes interdictions auparavant.

Beaucoup reste donc à construire, mais, quoi qu’il en soit, la darija, véhicule de l’expression culturelle contestataire, des interdits chantés dans le raï, expression populaire par excellence, est déjà utilisée par de nombreux·ses militant·es en lutte contre le patriarcat. •

Cet article a été édité par Sarah Ahnou.