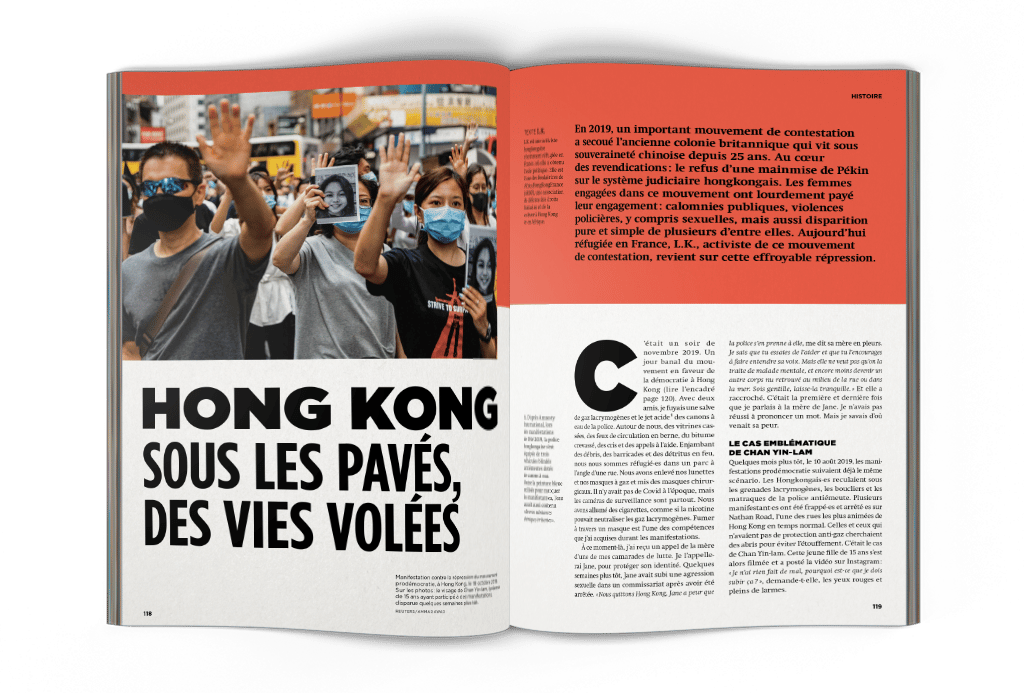

L e choc a été mondial. Quarante-neuf ans après avoir reconnu le droit à l’avortement, la Cour suprême états-unienne a révoqué, le 24 juin 2022, la décision de justice qui l’autorisait :

Pourtant, en 2022, les juges de la Cour suprême, en majorité conservateurs, ont estimé que le droit à l’avortement n’était pas « ancré profondément dans l’histoire de la Nation ou les traditions ». L’annulation de cet arrêt signifie donc un retour de facto à la situation en vigueur avant 1973, où chacun des cinquante États du pays pouvait décider d’interdire ou d’autoriser l’avortement. Il rend visible la fracture politique entre, d’un côté les « red states », hostiles à l’avortement, et de l’autre les « blue states », ayant décidé de soutenir les droits reproductifs. Le rouge (pour les républicains) et le bleu (pour les démocrates) faisant référence aux tendances partisanes majoritaires dans les États en question.

Les conséquences de cette abrogation sont dévastatrices. Selon le Guttmacher Institute, un institut de recherche dédié à la santé reproductive, près de 40 millions d’États-Uniennes en âge de procréer vivent dans un État qui pourrait limiter sévèrement ou interdire totalement leur accès à ce droit. Et ce malgré des risques évidents pour la santé publique. L’interdiction totale de l’avortement pourrait entraîner une hausse de 21 % de la mortalité maternelle par rapport à la période 2014–2017, selon une étude parue en 2021 dans la revue scientifique Demography. Ces mesures toucheront particulièrement les femmes qui rencontraient déjà des obstacles pour accéder aux soins de santé, c’est-à-dire celles qui vivent dans des zones rurales, perçoivent de faibles revenus ou appartiennent à des communautés discriminées.

Malgré les interdictions et les inégalités d’accès, les avortements perdureront. Des réseaux de solidarité permettent d’ores et déjà à celles qui vivent dans des États hostiles aux droits reproductifs de recevoir des pilules abortives ou d’être hébergées à proximité de cliniques d’avortement. Le National Network of Abortion Funds regroupe par exemple des organisations qui aident les femmes à faibles revenus à accéder à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

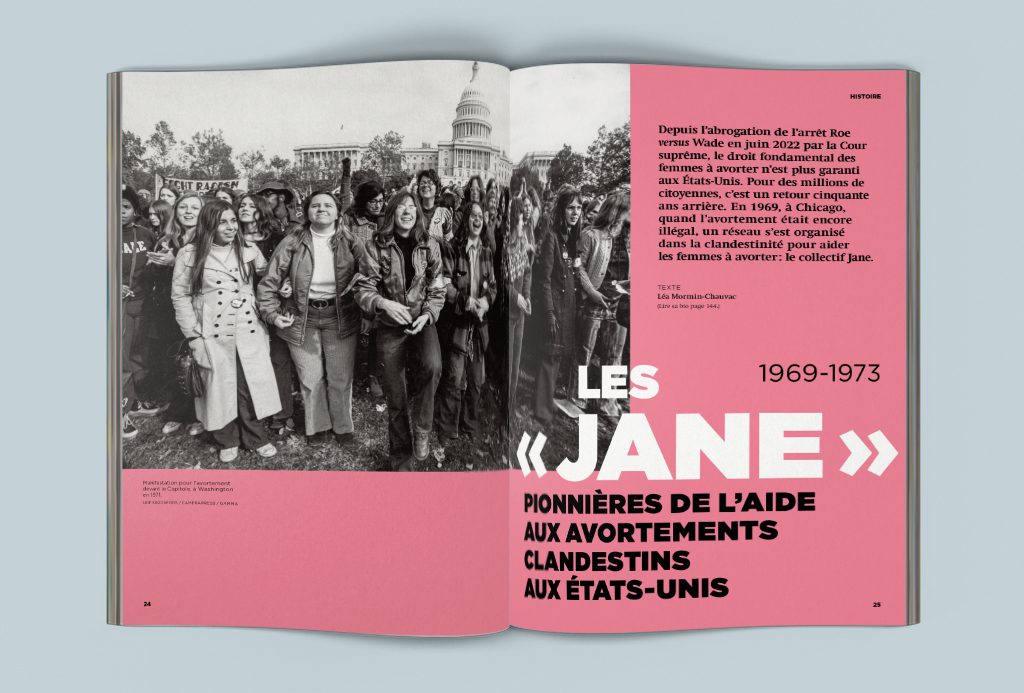

C’est la force de la riposte féministe face à ce retour de bâton conservateur : à la différence des années 1970, l’avortement n’est plus un sujet tabou. Si la santé reproductive est désormais une problématique féministe majeure, c’est grâce à des pionnières, comme le collectif Jane.

Le « Service » a permis au moins 11 000 avortements

De 1969, date de sa création, jusqu’en 1973, date de la légalisation de l’avortement, les « Jane » ont aidé des milliers de femmes à bénéficier, dans des conditions financières accessibles, d’une interruption volontaire de grossesse sécurisée. Elles étaient basées à Chicago, dans l’Illinois, où l’avortement était alors un crime. Si trois personnes se réunissaient pour l’évoquer, elles pouvaient être accusées de comploter en vue de commettre un meurtre. Ces militantes, dont certaines n’avaient aucune expérience en matière de lutte politique avant d’intégrer le « Service », comme elles l’appelaient, ont pourtant permis au moins 11 000 avortements.

1972. Dans un grand appartement de la rive sud du lac Michigan, à Chicago, sept femmes sont réunies lorsque la police frappe à la porte : il s’agit de la brigade criminelle. Membres du Service de conseil en avortement au sein du Women’s Liberation Movement (une fédération qui regroupe nombre d’organisations féministes alors en activité), elles mettent en relation des femmes avec des médecins qui acceptent d’effectuer des IVG – à l’occasion, elles en pratiquent elles-mêmes. Un engagement pour lequel chacune encourt une peine de 110 ans de prison. Entre elles, elles s’appellent les Jane : c’est le surnom qu’elles se sont donné lorsqu’elles ont commencé, quatre ans auparavant, à répondre anonymement aux centaines d’appels qu’elles reçoivent de femmes désirant avorter.

L’idée d’une ligne téléphonique qui conseillerait les femmes à la recherche d’un médecin pour avorter est née en 1965. Heather Booth, étudiante sur le campus de Chicago, est contactée par un ami, dont la petite sœur, enceinte, est désespérée au point de songer à se tuer. Il ne sait pas vers qui se tourner. Heather Booth est sur tous les fronts : engagée dans des mouvements de lutte pour les droits civiques, elle a participé au Freedom Summer, une campagne menée en 1964 pour qu’un maximum de votant·es afro-américain·es puissent s’inscrire sur les listes électorales. Elle milite également contre la guerre au Vietnam. Et surtout, elle a eu une mère pour qui la lecture de La Femme mystifiée – un livre de Betty Friedan paru en 1963 mettant en lumière l’aliénation des femmes de la classe moyenne blanche états-unienne –, a été une révélation qui l’a sensibilisée aux idées féministes.

« Jane », Un nom simple qui n’attire pas l’attention

Pour aider la sœur de son ami, Heather Booth contacte la section médicale du mouvement des droits civiques, qui l’oriente vers un praticien. La jeune femme ne peut anticiper le nombre d’appels du même type qu’elle va être amenée à recevoir. Rapidement, sur le campus, les femmes souhaitant avorter se donnent le mot : Heather Booth apporte son aide à d’autres étudiantes. Elle ne se contente pas de les mettre en contact avec le médecin. Elle s’assure également que les patientes se remettent correctement de leur opération, et offre une oreille attentive à celles qui souhaitent se confier. « En 1965, les femmes ne parlaient pas ouvertement les unes avec les autres de l’avortement, ou de tout autre “problème de femmes”. Seules les personnes qui en avaient une connaissance directe, comme les médecins ou la police, savaient à quel point il était courant », rappelle Laura Kaplan, autrice du best-seller The Story of Jane : The Legendary Feminist Abortion Service 1The Story of Jane : The Legendary Feminist Abortion Service, University of Chicago Press, 1997 (non traduit) et elle-même ancienne Jane.

Heather Booth décide de former une équipe de bénévoles pour l’accompagner. C’est ainsi que naît le collectif. Il fallait un nom simple et courant pour que les femmes puissent appeler sans attirer l’attention. Ce sera Jane, pour Jane Doe, l’équivalent de « madame Dupond » en anglais – à ne pas confondre avec Jane Roe 2C’est le pseudonyme qui fut choisi pour anonymiser la plaignante, Norma McCorvey (1947–2017), dans l’affaire dite

Roe vs Wade.

. « Pregnant? Don’t want to be? Call Jane » (Vous êtes enceinte ? Vous ne voulez pas de cette grossesse ? Appelez Jane) : c’est le message simple qu’elles diffusent via des affichettes collées sur les murs du campus ou des publicités dans les journaux militants.

Leur profession de foi rédigée suite à un rassemblement militant organisé en 1969 s’intitule « Avortement : le droit d’une femme, la décision d’une femme ». Elles y présentent le « Service de conseil pour l’avortement » et donnent le ton : « Les lois actuelles sur l’avortement sont un symbole de l’oppression parfois subtile, souvent flagrante, que subissent les femmes dans notre société. Seule une femme enceinte peut décider si elle dispose ou non à un instant T des ressources économiques, physiques et sociales pour porter et élever un enfant. » À leurs yeux, le non-accès à l’avortement n’est pas seulement un problème de santé publique : c’est aussi le symbole d’une domination patriarcale.

Au départ, le docteur auquel le collectif fait appel facture l’avortement 600 dollars. Une somme trop importante pour de nombreuses personnes. Les Jane sollicitent la générosité de celles et ceux qui peuvent verser plus afin de financer les opérations des plus démunies. Elles trouvent ensuite un autre médecin qui, ayant reçu la garantie qu’elles lui amèneront un nombre régulier de patientes, accepte de facturer l’avortement moins cher. Les militantes comprennent à quel point le statut illégal de cette pratique la rend sordide et dangereuse. Les avorteurs sont souvent liés à la pègre, qui pratique des tarifs exorbitants et fait de l’IVG un véritable trafic.

Elles ne tardent pas à découvrir que le médecin avec lequel elles travaillent a menti sur son diplôme. Pour autant, les personnes qu’elles ont mises en contact avec ce docteur n’ont pas subi de complications médicales : c’est ainsi que les Jane comprennent qu’elles peuvent elles aussi apprendre à effectuer ces interventions. Lorsque Laura Kaplan rejoint le collectif en 1971, les membres pratiquent elles-mêmes les avortements au moyen de la technique dite D&C, pour « dilatation et curetage ». Leurs méthodes sont rodées : pour éviter d’attirer les soupçons des autorités, les Jane s’organisent en cloisonnant leurs activités. Il y a l’appartement, situé du côté de la rive sud du lac Michigan, dans lequel elles se réunissent et reçoivent les appels, et les chambres d’hôtel, motels et appartements où se déroulent les opérations. Les personnes qui les contactent peuvent laisser un message sur un répondeur, une technologie alors novatrice.

« Seule une femme enceinte peut décider si elle dispose ou non à un instant T des ressources économiques, physiques et sociales pour porter et élever un enfant. »

Le positionnement du collectif Jane est lui aussi bien de son époque. Ses actions sont concomitantes de la publication, par le Boston Women’s Health Book Collective, du manuel de santé reproductive féministe Our Bodies, Ourselves, qui donne aux femmes les moyens de pratiquer l’autogynécologie. Faisant elles aussi le constat que les femmes méconnaissaient leur anatomie, les Jane estimaient que les inégalités de pouvoir découlaient de la mainmise de la médecine institutionnelle sur des décisions qui revenaient aux premières concernées. L’autonomie des femmes passait par le contrôle de leur corps. Les Jane ont voulu en faire une question politique qui dépassait la sphère intime.

Un collectif dont l’influence perdure mondialement

En 1972, lorsque la police a débarqué dans l’appartement de la rive sud, les militantes étaient préparées à une arrestation. Elles avaient pris l’habitude de ne pas prendre de notes durant leurs réunions. Elles savaient aussi que les autorités connaissaient leur existence puisqu’un groupe de policiers leur adressait leurs copines et épouses. En septembre 1972, les « Abortion Seven », comme les surnomme la presse, sont inculpées d’homicide volontaire et de conspiration en vue de commettre un avortement. Mais leur avocate, Jo-Anne Wolfson, parvient à jouer la montre jusqu’à la décision Roe vs Wade. Comme elle l’espérait, le jugement de la Cour suprême entraîne l’annulation de toutes les poursuites contre les sept militantes.

Le collectif, qui aura compté plus de cent femmes, se dissout peu à peu, mais son influence perdure. De New York à Buenos Aires, des organisations de lutte pour les droits reproductifs se réclament des Jane.

Aujourd’hui, l’usage des pilules de misoprostol rend l’avortement encore plus accessible et sécurisé. À Chicago, sur la rive sud du lac Michigan, l’activiste états-unienne Tamar Manasseh a fondé We Are Jane et propose des tee-shirts estampillés de ce prénom pour signaler discrètement son aide à toute personne désireuse d’avorter. Et depuis quelques mois, un groupe mystérieux vandalise des centres américains anti-avortement, signant chaque action à coups de lettres tracées à la bombe rouge : « Jane’s revenge ». Le flambeau brûlera tant qu’il le faudra. •