En janvier 1898, la parution dans le journal L’Aurore d’un texte d’Émile Zola – le célèbre « J’accuse… ! » – prenant la défense du capitaine Alfred Dreyfus, condamné au bagne à perpétuité pour haute trahison sur la base d’allégations mensongères, fait éclater « l’affaire Dreyfus ».

Dreyfus est juif : c’est ce qui motive en grande partie cette décision. Le débat public se polarise, sur fond de montée du nationalisme et d’antisémitisme. Des comités « Justice et égalité », positionnés comme antidreyfusards, recrutent quelques dames.

À la veille d’élections législatives cruciales pour les droites, la Ligue de la patrie française et l’Action libérale populaire souhaitent organiser des comités de femmes pour les seconder. Leurs dirigeants s’appuient sur des religieuses catholiques et des femmes engagées en politique qui, au cours de l’année 1898, ont rejoint les comités « Justice et égalité ».

C’est ainsi que naît en septembre 1901, à Lyon, la Ligue des femmes françaises (LFF), dont le comité parisien se divise en 1902, après l’échec des droites catholiques aux élections législatives du printemps. La nouvelle Ligue patriotique des Françaises (LPDF), née de cette scission, est soutenue par l’archevêque de Paris, des jésuites et des hommes politiques catholiques ralliés à la République, et envisage de poursuivre la lutte électorale. Tandis que le comité lyonnais, royaliste, choisit de se concentrer désormais sur le terrain spirituel

Un rempart contre la gauche et la « menace » féministe

La Ligue patriotique des Françaises croît très rapidement : trois ans après sa création, en 1905, elle revendique pas moins de 300 000 adhérentes – elles seront 545 000 en 1914 et plus d’un million et demi en 1933, au moment où l’organisation s’incorporera à la Ligue féminine de l’Action catholique française. Alors que, bien sûr, les femmes n’ont pas le droit de vote, « deux moyens d’agir s’offraient à la femme chrétienne, écrit l’une des fondatrices en 1926 : celui d’exercer une influence méthodique et organisée et celui de recueillir les subsides nécessaires à une campagne électorale ».

Aussi, ces « filles de Dieu […] auxiliaires humbles, dociles et zélées du clergé », comme les décrit leur association, s’attellent à la reconquête des masses déchristianisées dans un contexte d’affirmation de la République et de consolidation de l’école publique laïque. Les militantes les plus fortunées, aristocrates ou grandes bourgeoises, choisissent plutôt de seconder leur mari ou leurs fils dans leur carrière politique et d’œuvrer à influencer les électeurs en faveur des forces politiques catholiques conservatrices. Dans le même temps, les radicaux-socialistes progressent et s’unissent aux républicains modérés dans le « Bloc des gauches » pour remporter les élections de 1902.

En 1933 a lieu le congrès de fondation de la Ligue féminine d’action catholique française, issue de la fusion de la Ligue des femmes françaises et de la Ligue patriotique des Françaises. L’organisation revendique alors plus d’un million d’adhérentes.

Archives de l’Action catholique des femmes

Déjà en 1869, la baronne Reille (1844–1910), première présidente de la LPDF, parcourait le Tarn pour lutter contre l’influence du socialiste Jean Jaurès auprès des ouvriers et mineurs de la région. Un rapport d’enquête indique qu’elle n’hésitait pas à monnayer les bulletins de vote contre une exemption de service militaire ou, en cette période où l’antisémitisme était très prégnant, à disqualifier l’un des adversaires de son mari en le faisant passer pour juif.

La Ligue patriotique des Françaises entendait aussi contrer l’essor du féminisme. À partir des années 1880, dans de nombreux pays, dont la France, l’élite féminine lettrée mais aussi les ouvrières et les militantes socialistes et anarchistes formulent des projets politiques égalitaires, comme l’autorisation de la recherche en paternité ou l’amélioration du sort des travailleuses par la perception directe de leur salaire, des idées qui emportent une bien plus large adhésion que le suffragisme, qui, lui, divise.

Certaines catholiques partagent ces aspirations à l’égalité civile, voire politique, telle Marie Maugeret (1844–1925) qui fonde la revue Féminisme chrétien en 1896 et une organisation éponyme, tout en se montrant explicitement antidreyfusarde. Mais le clergé s’inquiète de cette proximité possible avec des femmes non catholiques, juives, protestantes, franc-

maçonnes, qui composent souvent les mouvements féministes. Enfant des « erreurs » de la modernité condamnées par le Syllabus du pape Pie IX en 1864, le féminisme est réprouvé sur le plan doctrinal car il déstabiliserait l’ordre « naturel », et la fréquentation de celles qui s’en réclament est scrutée avec attention au Vatican.

Dans cette ligne, la Ligue patriotique des Françaises comme la Ligue des femmes françaises s’opposent au droit de vote et à l’éligibilité des citoyennes : elles craignent que le bulletin de vote ne salisse leurs mains et s’en tiennent à leur influence supposée sur les hommes de leur entourage. La baronne Reille explique ainsi en 1905 : « Si c’est faire de la politique que de défendre son foyer menacé par les sectaires, de protéger l’âme de son enfant contre les poisons qu’on veut y faire entrer… Oh ! Alors faisons de la politique et nous en ferons toujours ! Comment en ferons-nous ? Mais tout d’abord par l’influence que chaque femme exerce sur son mari. » À longueur de conférences et d’articles, les ligueuses pointent les différents dangers que représenteraient les féministes pour l’ordre social et religieux, mais aussi pour la patrie. Dans leur viseur, la revendication de l’égalité civile qui permet notamment de divorcer, ou encore les idées et méthodes relatives au « birth control », le contrôle des naissances, portées par les féministes les plus radicales.

Produire et reproduire la nation

Les ligues catholiques féminines s’érigent également en rempart contre le mouvement ouvrier, alors qu’au lendemain la révolution d’Octobre en Russie en 1917 le communisme fait figure d’ennemi principal. Contre les revendications révolutionnaires d’égalité, elles déploient méthodiquement une action sociale catholique maternaliste, qui vient soutenir la vocation qu’elles considèrent comme « naturelle » des femmes à la maternité. La LPDF offre ainsi à ses adhérentes une mutuelle pour la maternité, l’accès aux soins médicaux dans les dispensaires, et crée des structures comme des crèches, des patronages, des colonies de vacances ou encore les Gouttes de lait – des dispensaires qui distribuent du lait stérilisé aux mères ne pouvant pas allaiter et qui prodiguent des conseils en puériculture.

Dans l’entre-deux-guerres, le maternalisme n’est pas l’apanage des ligues catholiques : d’autres femmes, y compris des féministes, mettent en avant la maternité pour revendiquer l’égalité des droits civils, sociaux et politiques. La spécificité des ligueuses, c’est, d’une part, de l’arrimer à la question nationale et, d’autre part, d’en faire une identité politique essentialisée.

Autrement dit, les femmes doivent produire et reproduire la nation. Cette conception nationaliste de la maternité est partagée par les sections féminines des ligues d’extrême droite et fascistes comme celle du Faisceau, parti créé en France en 1925, en réaction à la victoire du Cartel des gauches (1), mais aussi par les militantes nationalistes du Parti social français, fondé en 1936. Ainsi, si les Ligues féminines catholiques et les sections féminines des ligues fascistes sont distinctes, elles n’en épousent pas moins une vision de l’ordre social et politique inégalitaire commune.

Contre les revendications révolutionnaires d’égalité, la ligue patriotique des Françaises déploie une action sociale catholique maternaliste.

La LPDF porte une politique familialiste qu’incarnera parfaitement le régime de Vichy, lequel exalte le rôle des mères et les engage dans le soutien aux soldats et à leurs familles via le Secours national (2). La Ligue est aussi un vivier dans lequel les préfets peuvent puiser pour nommer des conseillères municipales à l’Enfance à partir du décret-loi du 12 décembre 1940 qui dispose que chaque conseil municipal doit compter parmi ses membres « une femme qualifiée pour s’occuper des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance nationales », sans toutefois que toutes les communes en soient pourvues.

À la Libération, la défaite de l’Allemagne nazie est aussi celle de la collaboration et, avec elle, des organisations qui ont soutenu le régime de Vichy : des mutations profondes travaillent alors l’Action catholique générale féminine (ACGF), qui succède à la Ligue féminine d’action catholique française en 1954, dans laquelle la LPDF et la LFF avaient fusionné en 1933.

À Vichy, en 1942, sous une photographie du maréchal Pétain, des femmes prennent part à une séance de repassage organisé par le Secours national.

KEYSTONE-FRANCE/GAMMA-RAPHO

Une histoire trop complexe pour les identitaires

Les nouvelles générations d’adhérentes de l’après-guerre, souvent issues de milieux sociaux plus divers, ne partagent plus la vision conservatrice des pionnières de la LPDF. Tandis qu’une partie des militantes se tourne vers l’action politique dans la démocratie chrétienne, l’Action catholique générale féminine se recentre sur les problèmes du quotidien : logement, travail salarié, condition des femmes au foyer, vie paroissiale…

En 1962, le concile de Vatican II, qui rassemble les évêques du monde entier pour accompagner les évolutions de l’Église face aux défis de l’époque et faire son aggiornamento (3), marque une ouverture. Les militantes cheminent et, pour certaines, sont traversées de questionnements féministes. En 1968, l’encyclique papale Humanae Vitae, qui rappelle l’interdiction de la contraception – autorisée en France depuis 1967 – et de l’avortement, déçoit de nombreuses catholiques.

En silence, beaucoup prennent leurs distances à l’égard d’une position jugée trop rigide et bien éloignée de la vie des femmes et des familles. Bien que l’ACGF reste perçue comme conservatrice au regard d’autres organisations catholiques progressistes, certaines de ses membres décident de s’investir au sein de syndicats comme la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), ainsi que dans les formations de la « Nouvelle gauche » comme le Parti socialiste unifié (PSU), dirigé par une femme, Huguette Bouchardeau, dès 1979. Ces évolutions expliquent comment, contre toute attente, l’Action catholique générale féminine cofonde en 1992 un réseau pour la parité avec l’association Elles aussi qui défend l’égalité de fait en politique.

À l’antiféminisme et l’antisuffragisme des premières années de la LPDF a succédé le féminisme modéré de l’ACGF, qui luttait pour l’égalité dans tous les domaines et prônait l’accueil et la solidarité entre toutes les femmes, quelles que soient leurs origines ou leur religion. C’est pourquoi les « nouvelles femmes de droite », ces militantes des droites extrêmes et radicales qui ont émergé dans les années 2010, ne veulent pas se référer à cet héritage contrasté.

Aujourd’hui, les personnalités et militantes d’extrême droite et de droite radicale se gardent bien de faire référence à cet héritage, à l’exception des Caryatides, un groupe de femmes nationalistes fondé dans le sillage de La Manif pour tous en 2013, qui assument le legs de Vichy et honorent la mémoire de la collaboration.

Parmi les héritières des ligues catholiques, on compte le collectif les Antigones né en mai 2013 pour s’opposer aux Femen, les militantes identitaires animatrices de la page Facebook Belle&Rebelle ou encore les « militantes de clavier » Solveig Mineo et Virginie Vota qui ont ouvert la voie aux nouvelles influenceuses, comme l’ancienne porte-parole de Génération identitaire, Thaïs d’Escufon. Toutes valorisent la maternité, la plupart s’opposent à l’interruption volontaire de grossesse, fustigeant la pilule contraceptive et les techniques reproductives comme autant d’atteintes à la santé des femmes.

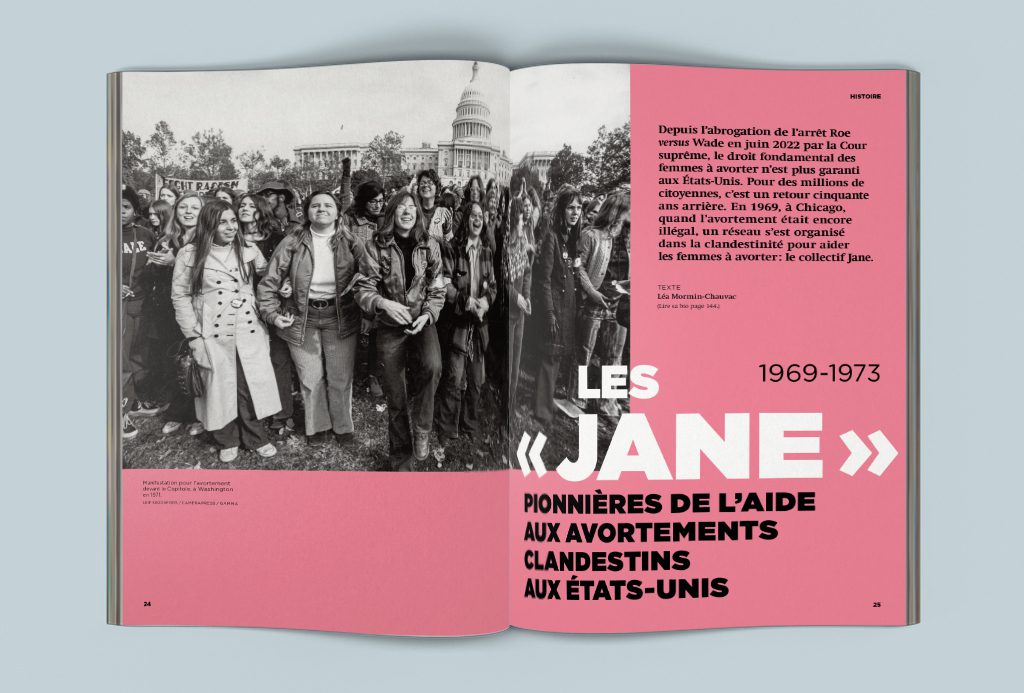

Le 22 avril 2024, des « féministes identitaires » du collectif Némésis viennent dénoncer la tenue d’une conférence de Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, à Sciences Po Paris.

Karim Daher / Hans Lucas

Nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990, diplômées, urbaines, ces « nouvelles femmes de droite » ont avant tout une existence médiatique, bien loin des organisations de masse du temps des ligues. Elles en partagent pourtant le projet politique essentialiste, fondant leur identité politique sur un substrat biologique, ainsi qu’une conception exclusive de la communauté politique. L’antisémitisme du début du xxe siècle a fait place à un rejet de l’islam tout aussi virulent, comme chez les autoproclamées « féministes identitaires » ou « féministes du réel » du collectif Némésis, qui voit le jour en 2019.

Mais, contrairement à leurs aînées, pour être audibles dans l’espace public dans un contexte sécularisé, celles-ci n’affichent pas leur foi catholique. Elles tentent plutôt de patrimonialiser le féminisme, en le vidant de sa substance, de se l’approprier pour mieux défendre l’« identité européenne » comme leur projet nationaliste, escamotant au passage la longue histoire d’engagements féminins conservateurs dont elles sont, pourtant, légataires. •

Cet article a été édité par Mathilde Blézat.

(1) Créée en 1924 pour contrer aux législatives les droites du Bloc national, la coalition du Cartel des gauches va des radicaux aux socialistes.

(2) Sous le régime de Vichy, cet organisme de solidarité envers les familles de soldats financé par l’État, le don privé et la vente de biens confisqués aux familles juives devient un puissant outil de propagande.

(3) Ce terme italien, qui signifie « mise à jour », est utilisé à la fois par les évêques catholiques et les médias pendant le concile Vatican II (1962–1965) pour désigner une volonté d’adaptation de l’Église à la modernité.