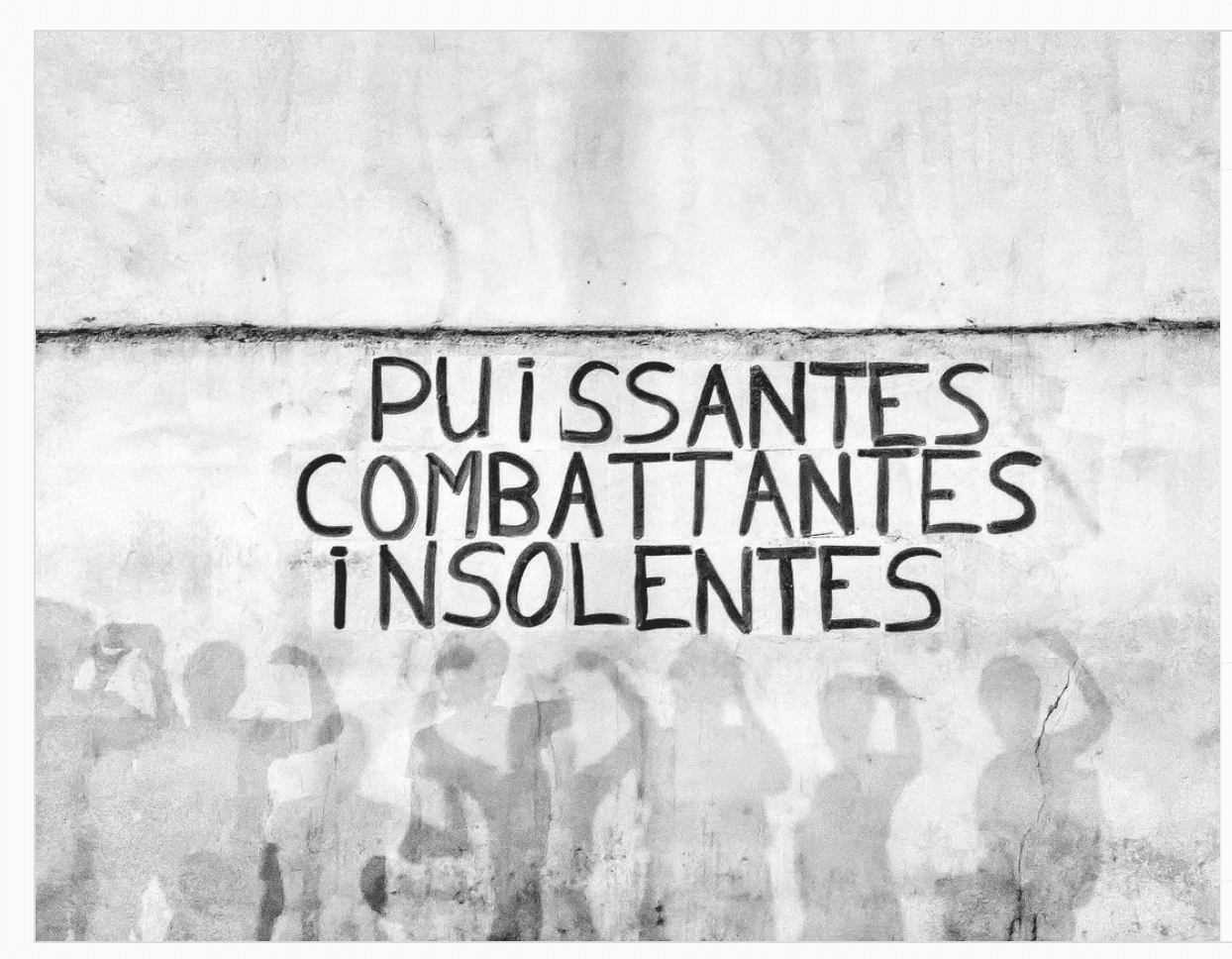

lles sont apparues en pleine nuit, au tout début du mois de septembre 2019, sur les murs de Paris. Des lettres majuscules peintes en noir sur feuilles blanches pour former les prénoms de victimes de féminicides et des slogans rappelant la réalité des violences conjugales et l’urgence à agir.

Deux ans plus tard, on dénombre plus de 150 groupes, grâce à l’engagement fluctuant de militant·es novices. Iels sont 1 500 colleureuses à Paris, des centaines à Marseille, une quarantaine au Havre, près de vingt à Reims… « Cette adhésion rapide et massive peut s’expliquer par l’alliance du virtuel et du réel, décrypte Thelma Carrier, qui écrit actuellement une thèse sur ces collectifs. Ces collages ont attiré des profils jeunes capables d’alimenter les réseaux sociaux. Des personnes, comme à Nantes, lancent une page Instagram et un appel à les rejoindre, puis commencent à coller tout en diffusant les photos de leurs sessions. Et en créant de nouvelles représentations, engendrent de nouveaux ralliements, et ainsi de suite. »

Armelle, Auriane, Lola… Aucune n’avait milité auparavant. Si les collages marquent le début de leur activisme, c’est parce qu’ils s’accordent avec leur envie de construire un mouvement qui leur correspond. Un choix « assez courant dans le militantisme, poursuit Thelma Carrier. Que ce soit par méconnaissance de ce qui existe déjà ou par volonté de trancher avec l’existant. D’où leur refus de la mixité et de se constituer en association. » Ce mode d’action fait vibrer leur fibre féministe, d’après Marie, colleureuse parisienne de 26 ans : « Quand on propose une session et qu’on y va en groupe, on est dans le concret. On prend conscience de notre pouvoir d’agir à notre échelle. Surtout que l’on voit le résultat dès le lendemain, lorsque les gens lisent nos messages sur les murs. »

Transmission et horizontalité sans hiérarchie

Au Havre, un féminicide local provoque chez Lola² et ses amies, toutes la trentaine, un électrochoc et la volonté de prendre part à ce combat dès novembre 2019. Tandis que pour Adèle, 20 ans, « créer un collectif à Yssingeaux [commune de 7 000 habitants en Auvergne] représentait une nécessité. Car les violences n’épargnent pas la campagne et que toute notre génération doit être sensibilisée au changement en cours. »

À écouter Irène Despontin Lefèvre, doctorante sur les mobilisations féministes, ces néo-militant·es ont « mis en pratique des codes inscrits dans l’histoire du féminisme. L’horizontalité via l’absence de hiérarchie, la transmission grâce à des formations pratiques et théoriques, et la liberté d’action avec une responsabilisation des participant·es. » Un fonctionnement mis sur pied par Collages féminicides Paris (CFP), que les collectifs successifs ont répliqué quasi automatiquement, à l’instar de celui de Reims, comme s’en expliquent ses fondatrices, Yasmine et Alice, 21 ans : « On lutte contre les inégalités, donc il nous semble logique de ne pas en recréer au sein de notre mouvement en considérant que la parole d’un·e d’entre nous vaut moins que celle d’un·e autre. » Lola du Havre confirme que « à force d’avoir été discriminé·es, on a appliqué ce qu’on veut voir dans la société ». « L’égalité totale reste illusoire en pratique, tempère Margaux, 30 ans, colleureuse à Paris. Mais des leadeuses – sans le côté cheffes – peuvent transmettre et ainsi permettre à d’autres profils de gagner en confiance et de prendre le relais. »

À l’origine des premiers collages : une ancienne femen, Marguerite Stern qui a depuis été écartée du Collectif féminicides Paris pour ses positions jugées transphobes et islamophobes ³. Fin août 2019, elle lance un appel via Twitter pour « une session de collage collective » sur la question des féminicides. « J’ai eu l’idée après avoir accompagné une amie qui colle des portraits de femmes à Marseille, raconte‑t elle. Au mois de mars 2019, j’ai fait mon premier collage. Il venait d’une colère : celle d’entendre des hommes commenter mon apparence physique dans la rue depuis mes 13 ans. Très vite, cela s’est élargi à d’autres violences sexistes et sexuelles, notamment aux féminicides avec celui de Julie Douib [assassinée par son ex-conjoint en mars 2019]. L’annonce du Grenelle des violences conjugales avait suscité l’espoir d’aboutir à une politique ambitieuse, et le soir du premier collage, on a voulu susciter une réaction pour qu’enfin des mesures concrètes soient prises. » Marguerite Stern évoque une autre ambition, celle de « voir des femmes militer dans cet espace où elles sont constamment violentées, afin qu’elles prennent conscience de leur force ».

« Des meufs hyper badass » qui se donnent du courage

« Un sentiment d’empowerment et de sororité », « l’impression d’être un groupe de meufs hyper badass », « un gang de filles qui imposent leur présence et leur parole », voilà pêle-mêle les sentiments qui gagnent ces colleureuses lorsque, après s’être coordonné·es sur WhatsApp, iels se retrouvent à trois ou quatre pour coller quelques heures. Et même si la peur demeure omniprésente, beaucoup d’entre elleux appréhendent désormais l’espace urbain sous un autre angle. « Des sessions de collage dans un ancien quartier où je travaillais et où on m’a si souvent violentée et silenciée m’ont permis d’y reprendre place et de m’y faire entendre », assure Margaux. « La réappropriation de la rue constitue depuis toujours l’une des grandes revendications portées et recherchées par les actions des féministes, comme Las Tesis et leur chorégraphie El violador eres tú, précise Irène Despontin Lefèvre. Coller ne requiert pas de compétences particulières, mais les membres se transmettent le courage d’y aller. Cela fait partie des pratiques de socialisation des féministes de gauche. »

Un mode d’action que le temps et la société avaient genré : « Les partis politiques et syndicats avaient tendance à réserver ce moment de la vie militante aux hommes, à cause des risques que les sorties nocturnes feraient peser sur les femmes », explique l’historienne spécialiste des mouvements révolutionnaires Mathilde Larrère ⁴. Pourtant, dès la Révolution française, les féministes ont recouru aux affiches pour diffuser leurs combats, tout comme les femmes de Mai 68 qui ont investi les ateliers d’impression afin de véhiculer leurs messages dans l’espace public. Seule la forme a changé, passant de grands textes informatifs en 1789 à l’introduction d’images en 1968, jusqu’aux lettres peintes sans fioritures sur des feuilles A4 aujourd’hui.

Des lettres et des feuilles derrière lesquelles iels se protègent. Dans l’ombre constamment, anonymes, pour laisser toute la lumière au combat qu’iels mènent. « Peu importe qui colle, seuls comptent nos messages qui sensibilisent la société aux violences sexistes et sexuelles, les dénoncent et soutiennent les victimes. Ignorer l’identité de celleux qui les ont placardés permet justement aux gens qui les lisent, de se les approprier pleinement », estime Marie, de Collages féministes Paris, à l’unissonde toutes les colleureuses rencontrées. Si parfois iels posent à côté de leurs oeuvres pour des photos, c’est parce que ces collages les touchent particulièrement, ou en signe de soutien à la victime. Et toujours sans afficher le moindre sourire tant la cause est sérieuse.

Cet anonymat s’avère plus difficile à assurer dans des petites villes, au point qu’au Havre « la décision a été actée de ne pas divulguer l’identité des autres colleuses et de ne pas apparaître sur notre Insta », explique Lola. Adèle, du collectif Adelphité d’Yssingeaux, n’a pas hésité à « casser complètement son anonymat, mis à mal par une arrestation lors de la première séance de collage. Désormais, des slogans recouvrent les murs de mon domicile, comme ça on peut me contacter directement pour des conseils, des infos. »

À l’épreuve de l’inclusion des minorités

Marie, colleureuse parisienne, raconte se sentir comme « connectée aux adelphes du collectif à chaque collage croisé. On voit alors qu’on agit tous·tes pour la même cause. » « Le format une lettre = une feuille, voilà la force de ce mouvement, en ce qu’il permet de personnifier une lutte et un groupe », estime Irène Despontin Lefèvre. Les collages seraient ainsi comme les ramifications d’une toile d’araignée liant les membres entre elleux.

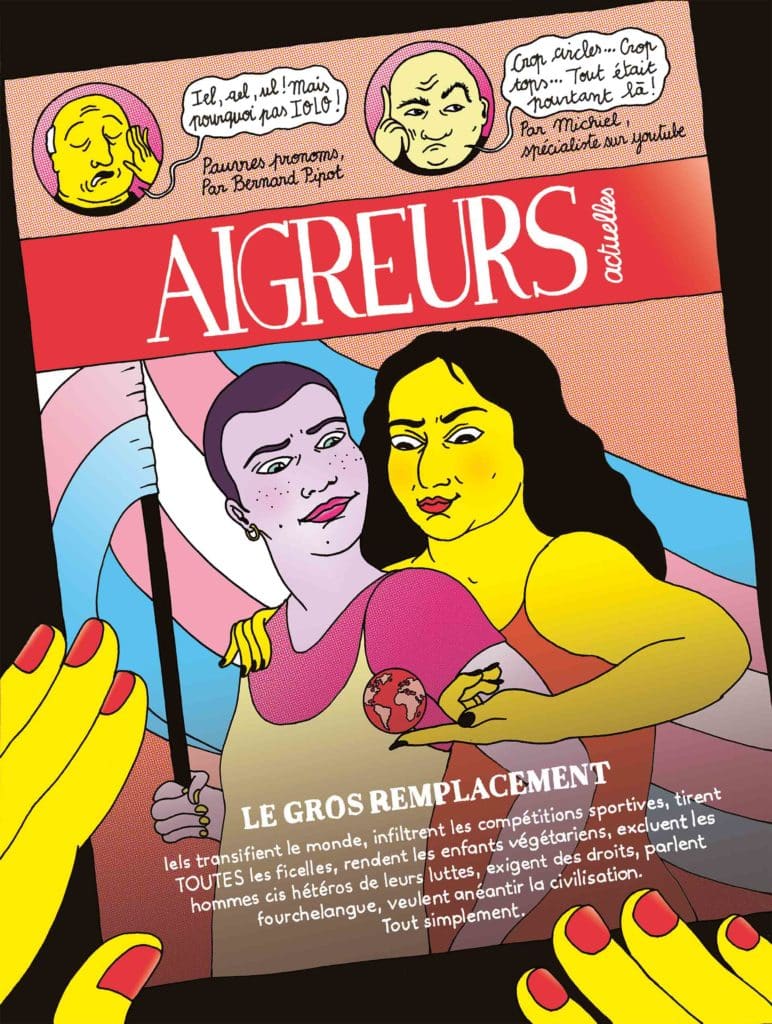

Une union qui s’est fissurée six mois à peine après la naissance du mouvement, en janvier 2020, à la suite des prises de position de Marguerite Stern sur le voile et la transidentité. L’ex-femen reprochait au groupe montpelliérain un tweet en faveur de l’inclusion des personnes transgenres : « On voyait de plus en plus de collages sur ces questions aux dépens de ceux sur les féminicides, ce que je trouvais indécent, explique-t-elle. Mais je n’ai jamais caché mes opinions sur ces sujets, même au début des collages à Paris. Pourtant, les colleuses ont continué de venir. » Pour de nombreux·ses néo-militant·es soucieux·ses de ne reproduire aucune violence, c’est le point de rupture.

Le collectif Collages féminicides Paris décide de se désolidariser de sa fondatrice, préférant s’engager pour plus d’inclusion des minorités de genre. « Les propos de Marguerite Stern étaient injurieux, elle n’avait donc plus sa place au sein de notre mouvement, juge Margaux. Nos collages s’attaquent aux violences sexistes et sexuelles, mais ils questionnent quelque chose de plus profond : la manière dont on traite les individus et surtout les minorités. » Pour Armelle, de Marseille : « Tout le monde doit se sentir safe lors des collages. Comment pourrais-je militer avec des personnes qui se montreraient discriminantes envers une amie voilée ? »

Pour se mettre en cohérence avec sa ligne politique récemment mise à jour, Collages féminicides Paris devient alors Collages féministes Paris et rebaptise ses membres « les colleureuses ». Ses slogans sont retravaillés pour être plus inclusifs et des groupes consacrés à la transidentité et au racisme sont créés. « Un salon de notre groupe Discord regroupe un tas de ressources théoriques qui nous servent à nous former et à nous déconstruire », précise Marie. Moins impactés par cet épisode, nombre de collectifs situés en région ont malgré tout dû se positionner. « Comme à Nantes où des réunions ont été organisées pour trancher la ligne politique », raconte Thelma Carrier.

Nouvelles façons de militer et de travailler en commun

C’est peut-être là le revers de la médaille pour le mouvement des collages, lui qui a suscité tant d’engouement chez de jeunes féministes au point de rassembler pléthore de profils aux convictions différentes. Si Collages féministes Paris demeure un collectif, il lui a fallu structurer plus finement son activité sans renier ses valeurs d’horizontalité et de libre engagement. Possibilité a donc été donnée à chacun·e de rejoindre l’un des nouveaux groupes de travail consacrés aux réseaux sociaux, au financement (surtout pour le paiement des amendes), à l’inclusivité…

Le foisonnement des forces et des volontés a également fait émerger de nouvelles façons de militer au sein des collectifs. À Marseille, des groupes de débat en collaboration avec des associations ont été lancés, tout comme des interventions au sein des écoles. À Yssingeaux, Adèle a contacté le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) pour réaliser des actions en commun. À Paris, des colleureuses ont publié un livre sur l’histoire de Collages féministes Paris quand d’autres organisaient en juin 2021 une marche contre les féminicides.

Les collectifs entretiennent peu de relations entre eux, de peur d’attirer l’attention de la police. Une seule fois, plusieurs groupes ont impulsé une session de collages simultanés à travers la France, ciblant les tribunaux pour dénoncer les défaillances de la justice dans les affaires de violences conjugales. En dépit de cet éclatement, « les colleureuses se sont imposé·es dans l’éventail des forces féministes et sont devenu·es un mouvement avec lequel on doit compter », souligne Mathilde Larrère.

Au fil du temps, les coups de pinceau des collectifs ont fait apparaître des nouveaux messages, plus inclusifs, tandis que les anciens subissaient un ravalement de façade. L’effet conjugué d’un positionnement plus affirmé en faveur des minorités de genre et de l’arrivée de nouveau·elles activistes aux profils et expériences plus diverses. « On a validé une liste de slogans qu’on utilise régulièrement aux Colleureuses de Paris, détaille Auriane, 27 ans. Quand on veut en écrire de nouveaux, on implique – ou on leur demande conseil – les militant·es des pôles thématiques concernés (transidentité, racisme, validisme…) pour ne pas heurter des gens. » À Reims, Yasmine et Alice ont imposé, après en avoir débattu, « la validation des messages pour éviter de se retrouver avec des propos haineux ou violents ». Au Havre, en revanche, liberté a été donnée à toutes de coller ce qu’elles souhaitent afin d’être en accord avec leurs opinions.

« Chacun·e peut adapter ses slogans aux problématiques locales, poursuit Armelle, 28 ans. À Marseille, on a réalisé une grande session autour du stade pour dénoncer des propos homophobes tenus lors d’un match. » Du côté d’Yssingeaux, les rares collages à caractère LGBTQI+ « n’ont pas été compris par les habitant·es. On a donc fait le choix de privilégier des concepts plus simples et accessibles pour que cela ait une utilité », explique Adèle.

Même dégradés, les messages ont déjà été immortalisés

Arrachés par des masculinistes, recouverts de slogans anti-IVG, quand ils ne sont pas nettoyés par des agent·es des services municipaux, les messages des colleureuses disparaissent parfois en quelques heures. « Quand une féministe parle, on va commenter sa coupe de cheveux, son apparence. C’est un moyen d’éviter de discuter du fond du sujet. De la même manière, plutôt que de contester les messages véhiculés par les collages, on s’en prend au support, analyse Mathilde Larrère. Une façon de refuser la légitimité du débat que les féministes posent. »

Mais les messages dégradés ont de toute façon déjà été immortalisés grâce à la publication de photos sur Instagram. Des murs réels aux murs virtuels, les collectifs ont dès leurs débuts multiplié les supports de diffusion afin de pérenniser des collages qu’ils savaient voués à disparaître. « Cet usage du numérique se traduit par la production de traces plus institutionnalisées, qui impactent moins le quotidien. Mais qui donnent l’impression que ce mouvement inonde toutes les rues de France, décrypte Irène Despontin Lefèvre. Or, sur les réseaux sociaux, on suit les comptes qui nous correspondent. D’où un effet trompe‑l’oeil, car beaucoup de villes n’ont jamais eu le moindre collage. »

Cette diffusion massive a certes permis de fédérer des soutiens, mais marque surtout une différence avec les mouvements précédents : la transmission d’archives et d’une mémoire. À tel point que, au collectif Collages féministes Paris, trois photographes professionnelles capturent bénévolement les moments et les oeuvres de la vie militante. De quoi, selon Marie, « inscrire notre lutte dans l’histoire du féminisme, et laisser une trace pour les prochaines générations ».

*****

1. « Colleuses » est le nom initial que ces militantes se sont donné et qui a été repris dans le langage courant. Depuis, pour plus d’inclusion des minorités de genre, des collectifs ont choisi d’appeler leurs membres des « colleureuses ».

2. Le prénom a été modifié.

3. En janvier 2020, Marguerite Stern cosigne une tribune publiée dans le HuffPost dans laquelle elle dit, entre autres, interpréter la transidentité « comme une nouvelle tentative masculine pour empêcher les femmes de s’exprimer ». En juillet 2020, elle publie une série de tweets dans lesquels elle dit estimer que, « dans son essence », l’islam « va à l’encontre des droits humains » ; elle a pris position à de nombreuses reprises contre le port du voile.

4. Mathilde Larrère, Rage against the machisme, Éditions du Détour, 2020.