Alors que la Cour suprême des États-Unis pourrait remettre en cause le droit à l’avortement, de nombreux pays d’Amérique latine progressent, eux, sur la question des droits reproductifs. Dans cette newsletter, Catalina Martínez Coral, directrice pour l’Amérique latine de l’ONG internationale Center for reproductive rights revient sur les informations révélées la semaine dernière par le site Politico et les analyse à l’échelle du continent américain tout entier.

Comment avez-vous réagi en apprenant que la Cour suprême des États-Unis s’apprête à remettre en cause le principe fondamental du droit à l’avortement ?

Il faut garder en tête qu’il s’agit d’une fuite médiatique, et non de la décision finale de la Cour suprême. Cela nous laisse encore au moins deux mois pour la faire changer d’avis. Deux mois, cela laisse le temps de mener un mouvement, d’organiser des mobilisations, d’en parler, d’en appeler à l’opinion publique… Cela dit, si la Cour suprême remet vraiment en cause l’arrêt Roe v. Wade, elle va créer un précédent très compliqué pour les États-Unis et pour le monde entier. C’est très difficile de concevoir que les femmes aient un droit pendant cinquante ans et que d’un jour à l’autre il puisse être remis en cause.

« ON CONSTATE UN RENVERSEMENT DE LA LIGNE NORD-SUD SUR LA QUESTION DES DROITS REPRODUCTIFS »

Quelle portée pourrait avoir une décision en ce sens ?

Aux États-Unis, au moins 25 États sont prêts à promulguer des lois pour limiter l’accès à l’avortement et 12 États préparent des lois pour l’interdire totalement, dès qu’il ne serait plus garanti par la Cour suprême. J’ai grandi en Amérique latine et j’ai vu les effets concrets de la criminalisation de l’avortement : des femmes qui avortent clandestinement mettent en danger leur vie et leur santé. Je représente aujourd’hui des filles victimes de violences sexuelles qui ont été obligées de mener leur grossesse à terme et de devenir mères à moins de 14 ans : ces cas que l’on rencontre ici risquent d’exister demain aux États-Unis. Il y a aussi un point de justice sociale à souligner : les femmes qui subiront le plus les conséquences de ce vote sont celles qui ne pourront pas se payer l’avion ou le train pour se rendre dans un État où l’avortement restera autorisé. Les conséquences pour la santé publique seront terribles.

En février dernier, votre ONG a obtenu la dépénalisation de l’avortement en Colombie. Quelle a été votre stratégie ?

Le projet de réforme a été porté devant la Cour constitutionnelle colombienne par le collectif Causa Justa (Cause juste) composé de plus de 100 organisations issues de tout le pays, dont le Center for reproductive rights, que je dirige. Il a mené des activités de plaidoyer et profité du soutien de personnalités politiques, d’influenceur·euses et de personnalités du spectacle. L’objectif du collectif était que l’avortement ne soit plus considéré comme un crime. C’est chose faite en partie, puisqu’il est désormais dépénalisé jusqu’à la 24e semaine de grossesse.

Plusieurs autres pays d’Amérique latine prennent le même chemin que la Colombie. De quelles actions les pays du Nord peuvent-ils s’inspirer ?

On constate un renversement de la ligne Nord-Sud sur la question des droits reproductifs : des pays comme la Colombie, l’Argentine, le Mexique, le Kenya et la Corée du Sud parviennent progressivement à protéger l’accès à l’avortement quand les États-Unis sont sur le point de revenir en arrière. La leçon à retenir des victoires des pays du Sud est la suivante : bien sûr, la lutte légale a été très importante, et nous avons obtenu un changement de la loi, mais cette lutte a été accompagnée d’une vaste mobilisation sociale. Le changement est culturel et pas seulement légal. Il faut continuer à mener de front ces deux stratégies. De cette manière, si dans 10, 20 ou 30 ans, des groupes fondamentalistes veulent revenir en arrière, le soutien ne viendra pas seulement du mouvement féministe, mais de la société, qui a compris en quoi l’avortement est un droit humain.

Quelles batailles reste-t-il à mener en Amérique latine ?

L’Amérique latine reste la région du monde où les conditions d’avortement sont les plus dures. Six pays l’interdisent totalement : le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, Haïti, la République dominicaine et le Surinam. D’autres pays en garantissent l’accès dans des circonstances extrêmes : si la vie de la femme est en danger, ou quand la grossesse est une conséquence d’un viol. Le projet de nouvelle Constitution qui doit être votée en septembre au Chili inclut un article garantissant l’avortement comme un droit fondamental. Des avancées sont possibles dans d’autres pays d’Amérique latine, comme au Pérou ou au Brésil s’il y a un changement de gouvernement… On peut s’attendre à ce que le mouvement continue à progresser en Amérique latine !

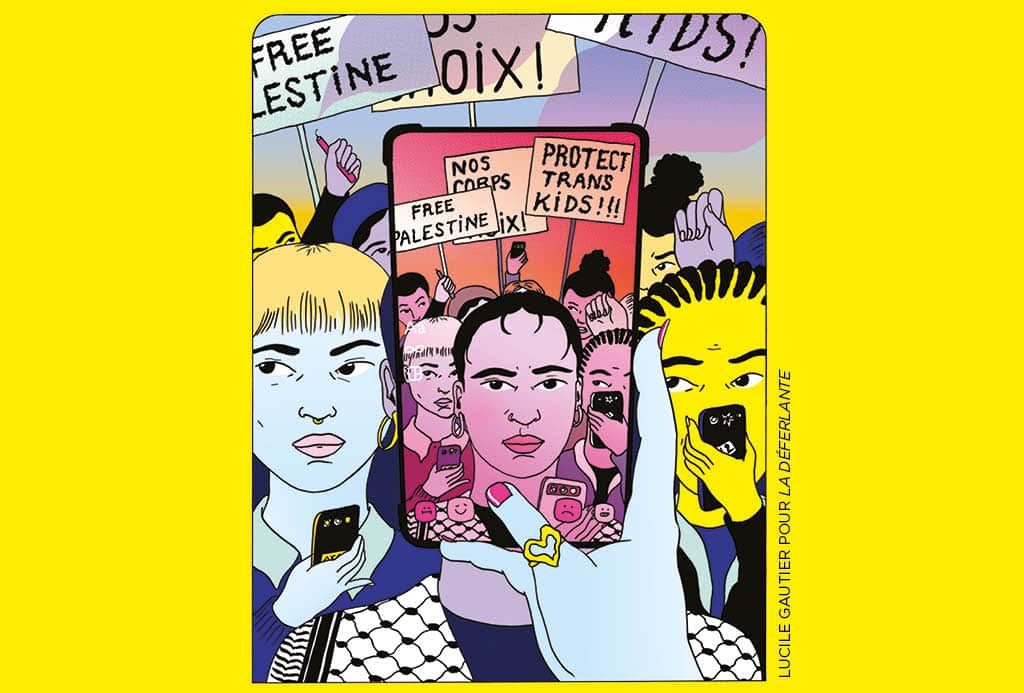

Précommandez le dernier numéro de La Déferlante !

Pour ce premier numéro de 2023, nous consacrons notre dossier au thème BAISER car, oui la révolution sexuelle reste encore à venir ! On y parle de sexologie féministe, de désirs qui font désordre, on y déconstruit les normes validistes et on plonge à pieds joints dans le récit de science-fiction érotique « Tout est chaos », signé Wendy Delorme et Elise Bonnard.

⟶ Vous souhaitez recevoir La Déferlante, au tarif de 15 euros (au lieu de 19), et sans engagement ? Découvrez notre offre d’abonnement à durée libre.