D’Ivry-sur-Seine à Boston, aujourd’hui comme hier, les groupes de parole sur la sexualité et la santé permettent à des femmes de se réapproprier les savoirs sur leur corps, mais aussi de créer leurs propres récits. Une pratique éminemment politique et émancipatrice.

Mariam Doumbia a 29 ans, elle habite Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). À 19 ans, elle arrive seule du Mali, se marie, attend bientôt un enfant. Lors de sa première consultation à la maternité, alors qu’elle vit en hôtel social et souffre de fortes nausées, la sage-femme lui écarte les jambes et assène: « Vous avez une belle excision! Eh ben, on va tout vous déchirer ! » Ces mots violents ne sont accompagnés d’aucune information concrète, l’entretien est minimaliste. « Vous imaginez entendre ça à 21 ans, à votre première grossesse ? Je me suis renfermée tout de suite, pleine de culpabilité et de peur de l’accouchement. Et pendant neuf mois, j’ai encaissé en silence. Au final, j’ai eu une césarienne d’urgence et j’ai tout senti… »

Fin 2016, une maison de quartier ouvre ses portes à côté de chez elle, à Ivry-Port, quartier populaire en pleine rénovation urbaine. Un lieu convivial où les mères des alentours prennent rapidement leurs habitudes : enfants comme adultes peuvent y faire des activités, se retrouver et bénéficier d’un accompagnement social. « Ce qui ressortait le plus de nos conversations, c’est qu’on avait peur du corps médical. On se sentait à sa merci, poursuit Mariam Doumbia. De fil en aiguille, on a eu l’idée de faire des groupes de parole pour trouver des solutions. » Une référente-famille met en place ces temps d’échange « Santé, maternité, sexualité », animés, à la demande des participantes, par une sage-femme sexologue, Alice Rocq-Havard.

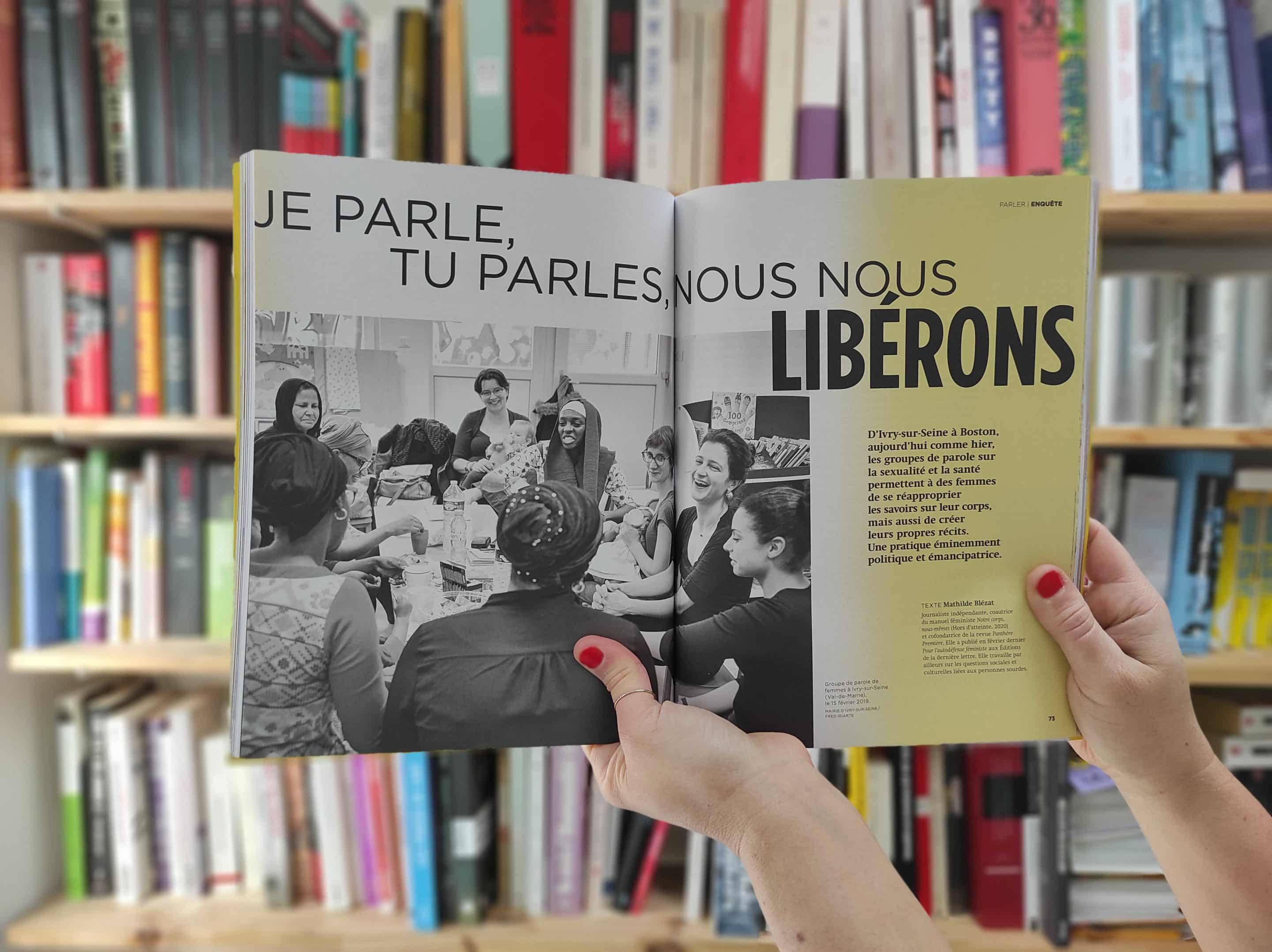

Dès lors, elles sont une dizaine à se rassembler toutes les deux semaines, ou une fois par mois, selon leurs besoins. Elles sont amies ou se connaissent de vue,« il y a des Maliennes, des Sénégalaises, des Ivoiriennes, des Maghrébines, des Françaises. Des musulmanes et des non musulmanes, d’âges différents, explique Aminata Traoré, 40 ans. On est toutes mélangées, c’est aussi ce qui fait la beauté de ce groupe. » L’ambiance est décontractée : elles s’installent sur des tapis à terre, avec les bébés ; il y a du thé, du bissap, des gâteaux et des beignets.

« C’EST QUOI LE PÉRINÉE ? »

La parole circule librement, on peut raconter un vécu, poser des questions, ou simplement écouter ; les sujets sont variés : sexualité, excision, règles, accouchement, ménopause, contraception, allaitement, clitoris, charge mentale… Les séances durent deux heures, parfois plus – les participantes délèguent alors deux ou trois d’entre elles pour aller récupérer les enfants, tous scolarisés au même endroit. « Au début, on ne savait pas trop par où commencer, se souvient Aminata Traoré. Moi j’avais une question qui me tournait dans la tête : “C’est quoi le périnée ?” On s’est rendu compte que, en tant que mamans, on avait toutes des choses à dire à ce sujet. Alice a commencé à nous expliquer, avec des photos, des vidéos. On est direct tombées sous son charme et on n’a plus eu de barrières pour poser nos questions. On a même oublié que c’était une sage-femme : c’était une copine. » Ce cadre non mixte bienveillant, où l’on peut partager, à la première personne, ses expériences difficiles et ses questionnements, permet de rompre l’isolement, de libérer la parole, mais aussi de prendre conscience que d’autres femmes vivent des choses similaires – et ainsi donner de la légitimité à ce que l’on vit, dans un contexte où ces sujets sont souvent stigmatisés comme étant au mieux futiles, au pire honteux. « On a brisé les tabous et c’est devenu magique entre nous, poursuit Aminata Traoré. On se parle de nos corps, de nos relations sexuelles, sans crainte, comme si on parlait de nos cheveux. » Cela permet aussi d’acquérir de nouveaux savoirs et de se réapproprier son corps.

« Ma deuxième grossesse a débuté en même temps que les groupes de parole, explique Mariam Doumbia. Grâce à ces échanges, j’ai pris confiance en moi, j’ai choisi de partir dans une clinique pour être suivie par Alice, j’ai pu faire entendre mes choix. Je me suis aussi réapproprié ma sexualité : avec mon excision, c’était un calvaire pour moi. En en parlant, on a trouvé des astuces et je me suis ouverte à mon corps, j’ai appris à me stimuler, à trouver du plaisir. » Au sein du groupe de parole, les femmes d’Ivry-Port ont également développé des stratégies pour se défendre. « J’ai commencé à me poser des questions : “Est-ce que j’avais été vraiment d’accord avec telle pratique, tel toucher ?”, se souvient Aminata Traoré. J’ai découvert qu’on a le droit de dire “non” à un médecin, de ne pas donner sa carte Vitale si on n’a pas été bien traitée. Maintenant, je ne me laisse plus faire. Pouvoir dire au médecin “je connais mon corps”, c’est énorme, c’est magnifique. » Et Aya¹, 35 ans, d’abonder : « Avant, j’avais peur de l’accueil, surtout en tant que femme voilée, c’était souvent difficile. Je n’osais pas poser de questions. Maintenant, je parle de ce que j’ai, librement. »

« Pour nous, ça a été une vraie thérapie de s’écouter, de se faire confiance », résume Aminata Traoré. Quand la crise sanitaire a éclaté, avec son lot de confinements successifs, elles ont continué à échanger, sur leur groupe WhatsApp, mais aussi à se retrouver, dans son salon. « Ça nous manquait trop, ce n’était pas possible d’arrêter ! poursuit- elle. Le groupe de parole, c’est notre quotidien, on a envie de faire ça toute notre vie. On est devenues une famille. » Aya souligne de son côté la forte solidarité qui s’est nouée entre elles. Au sujet des enfants par exemple, elle qui a sept garçons et peu de famille autour d’elle depuis son arrivée en France. Pour Mariam Doumbia, la plus jeune du groupe, « ces femmes, ce sont mes mamans, mes grandes soeurs, des amies que je n’oublierai jamais ».

UN MIROIR POUR REGARDER CE QU’IL Y A, LÀ EN BAS

Historiquement, les groupes de parole ont eu une grande importance dans les mouvements de libération des femmes des années 1960–1970, comme autant de « lieux d’autoéducation » où les femmes pouvaient parler « sans avoir à se battre avec les hommes ; valoriser leur point de vue subjectif comme source de travail ; faire émerger le commun qui rassemble des expériences jusqu’alors vécues isolément et ainsi générer des solidarités », écrit la sociologue Marion Charpenel². Une pratique en plein renouveau aujourd’hui en France, dans le sillage des luttes féministes actuelles, sous une variété de formats et de mixités choisies³ : groupes plus ou moins informels autour de la maternité, des violences, de la ménopause, des sexualités, du racisme, du validisme, de la grossophobie, etc., qui ont lieu autant dans des structures sociales ou associatives que dans des appartements, des parcs ou à distance, via les réseaux sociaux. « Quand on se parle, dans un cadre non mixte, on reprend du pouvoir sur nos vies, on crée nos propres récits, le potentiel de subversion est énorme », explique Nina Faure qui, en tant que réalisatrice et coautrice du livre Notre corps, nous-mêmes ⁴ a organisé des dizaines de groupes de discussion sur les sexualités.

De l’autre côté de l’Atlantique, aux États- Unis, Miriam Hawley, Pamela Berger et Jane Pincus⁵, plus de 80 ans aujourd’hui, se rappellent leurs premiers « groupes de conscience » (consciousness-raising groups), où elles allaient accompagnées de leur bébé de quelques mois, à Boston, dans les années 1960. En mai 1969, une grande conférence non mixte qui attire plus de cinq cents femmes a lieu à Emmanuel College (Boston), avec des dizaines d’ateliers de discussion. Galères contraceptives, avortements clandestins, accouchements violents, post-partum difficiles, gynécologues qui imposent des choses sans explications… elles sont nombreuses à vouloir se réapproprier les savoirs sur leur corps et à se rendre à l’atelier que Miriam Hawley anime sur les femmes et leurs corps : « Personne ne voulait s’arrêter de parler alors on s’est revues toutes les semaines pendant l’été, chez les unes et chez les autres. On allait faire des recherches à la bibliothèque médicale de Harvard, on posait des questions à des médecins, on analysait les politiques de santé, mais, surtout, on partageait nos vécus sur tous ces sujets. »

À l’automne, elles lancent un cours autogéré dans lequel, à chaque séance, une participante est chargée d’intervenir sur un thème précis. « À la première, une femme est venue avec des schémas du clitoris, de la vulve, du vagin, de l’anus, se souvient Pamela Berger. On était une vingtaine, aucune n’avait jamais pris un miroir pour regarder ce qu’elle avait là, en bas. Elle nous a parlé d’excitation du clitoris, certaines d’entre nous n’avaient jamais eu d’orgasme, d’autres en avaient eu sans savoir ce que c’était. On était épatées ! » Une douzaine d’entre elles décident, à partir de leurs notes de séances et de leurs recherches personnelles, de rédiger une brochure militante de 193 pages, autopubliée en 1970 sous le titre Women and Their Bodies ⁶. Devant l’engouement suscité, elles en font un manuel en 1973 : Our Bodies, Ourselves ⁷, emblème de la deuxième vague féministe, réédité neuf fois depuis, diffusé à quatre millions d’exemplaires, et adapté, dans plus d’une trentaine de langues, par des collectifs du monde entier, y compris en France en 1977 et en 2020, sous le titre Notre corps, nous-mêmes ⁸.

Aujourd’hui , les membres fondatrices du collectif sont en contact, pour certaines, quasiment toutes les semaines pour des réunions de travail, seretrouvent régulièrement pour des fêtes ou des randonnées, continuent d’animer des groupes de conscience. « On est plus que des sœurs, note Jane Pincus. On disait toujours qu’on allait vieillir ensemble, assises dans notre rocking-chair sous le porche, à regarder le soleil couchant… » Et Pamela Berger de renchérir, rieuse : « Finalement, on se retrouve assises face à nos écrans Zoom ! »

ÉCRIRE POUR « NE PLUS AVOIR HONTE, BRISER DES TABOUS »

Le groupe de conscience leur a permis de se sentir légitimes à produire du savoir écrit, à porter leurs vécus et leurs analyses publiquement. Cinquante ans plus tard, les femmes d’Ivry-Port ont, elles aussi, écrit un livret, accompagnées par la journaliste Naïké Desquesnes. Dans Sans tabou ⁹, elles racontent leurs histoires de sexualité, d’excision, de maltraitances médicales sexistes et racistes, de parentalité… et délivrent des informations concrètes, schémas à l’appui, sur le clitoris, le périnée, etc. « On l’a écrit pour ne plus avoir honte, pour briser des tabous, explique Aya. Il y a beaucoup de femmes qui n’osent pas parler de ces sujets. Si elles tombent sur ce livret, elles peuvent se dire que d’autres ont vécu la même chose qu’elles et ça peut les aider. » Elles ont élaboré le contenu ensemble « et fait des trucs de ouf, comme se promener dans Ivry avec un clitoris pour demander aux gens ce que c’était, se souvient Mariam Doumbia. Il nous a fallu beaucoup de courage pour faire ça, d’où le titre Sans tabou. »

Puis elles l’ont présenté en public, à plusieurs reprises. Devant un parterre de gynécologues et de sages-femmes à Paris, notamment. « On leur a fait comprendre qu’ils font très bien leur travail, mais que ce serait bien qu’ils écoutent les patientes, se rappelle-t-elle. Ils étaient étonnés qu’on puisse leur donner tant d’idées par rapport à notre corps, sur comment l’appréhender. » Mais aussi devant des salles combles à Ivry. « Ça a provoqué des groupes de parole de grande ampleur. On racontait nos expériences, le public était subjugué. Plein de femmes prenaient la parole pour dire “moi aussi je suis dans cette situation”. » Aminata Traoré se souvient en particulier « d’une dame de 70 ans qui demandait si on a le droit de faire la rééducation du périnée quand on est ménopausée. La réponse, positive, c’est Alice qui l’a donnée, elle était contente, la dame ! À chaque fois, c’était une émotion particulière, ça a libéré de la parole de plein d’autres femmes. Même si à la fin j’en avais un peu marre de parler de mon clicli devant tout le monde ! » Politiser, en tant que groupe constitué, des sujets d’habitude cantonnés à la sphère intime peut avoir un effet émancipateur sur d’autres femmes. En ce sens, explique Miriam Hawley, « le groupe de parole est un moteur pour des actions collectives plus massives, pour transformer la société ».

Depuis, il arrive souvent que des femmes réclament la réimpression du livret, souhaitent rejoindre le groupe, posent des questions. « Le groupe de parole nous permet de donner plus de savoirs à nos filles, nos nièces, conclut Aminata Traoré. Pour nous, tout ça a été tabou avec nos parents. Elles vont recevoir le contraire de ce qu’on a reçu, c’est magnifique, on a cassé cette routine. »

*****

1. Le prénom a été modifié à sa demande.

2. Marion Charpenel, « Les groupes de parole ou la triple concrétisation de l’utopie féministe », Éducation et sociétés, 2016, p. 15–31.

3. La mixité choisie est un outil politique essentiel pour que des personnes qui partagent un vécu d’oppressions similaires puissent se retrouver entre elles.

4. De Mathilde Blézat, Naïké Desquesnes, Mounia El Kotni, Nina Faure, Nathy Fofana, Hélène de Gunzbourg, Marie Hermann, Nana Kinski et Yéléna Perret, Notre corps, nous-mêmes, éditions Hors d’atteinte, 2020.

5. Entretien collectif réalisé en visioconférence en novembre 2021.

6. Téléchargeable sur ourbodiesourselves.org

7. Par le Boston Women’s Health Book Collective (devenu en 2001 le collectif Obos, Our Bodies Ourselves), publié chez Simon & Schuster.

8. Pour la version de 2020, des dizaines de groupes de parole thématiques avec des femmes ainsi que des personnes trans et non binaires ont été organisés : ils alimentent tout l’ouvrage.

9. Téléchargeable sur ladernierelettre.fr