En février 1973, un manifeste signé par 331 médecins déclarant publiquement avoir réalisé illégalement des avortements paraît dans le Nouvel Observateur. Deux mois plus tard, dans le but de défendre les signataires face aux risques d’inculpation et de sanctions disciplinaires, des membres du Planning familial et du Groupe information santé (GIS), accompagné·es par des militant·es du Mouvement pour la libération des femmes (MLF) et d’organisations d’extrême gauche, créent le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (Mlac).

L’association promeut une technique d’avortement simple, rapide et indolore : la méthode par aspiration, rapidement appelée « méthode Karman » (lire l’encadré page 99). Le discours et les pratiques du Mlac vont à l’encontre des savoirs issus de la formation médicale, uniquement centrés sur les complications de l’avortement.

Alors que depuis trois ans, le mouvement féministe impose dans le débat public l’avortement en tant que liberté élémentaire des femmes, l’appel à créer des comités locaux du Mlac et à bafouer ouvertement la loi pour en démontrer l’inanité est rapidement couronné de succès. Jusqu’à l’adoption de la loi relative à l’IVG, dans les premiers jours de l’année 1975 (1), ce sont entre 250 et 300 permanences du Mlac (et de mouvements assimilés) qui, à travers le territoire français, diffusent l’information sur les outils de contrôle des naissances et trouvent collectivement des moyens pour que les femmes puissent accéder à un avortement.

Dans l’effervescence post-soixante-huitarde, le Mlac se distingue rapidement par l’inventivité de son registre d’action, et apparaît comme un mouvement patchwork qui attire la gauche révolutionnaire et l’extrême gauche contre-culturelle : maoïstes, trotskistes, membres du Parti socialiste unifié (PSU), mais aussi « groupes femmes » (2), syndicalistes ou encore partisan·es d’une critique de l’institution médicale joignent leurs forces pour tenir les permanences et organiser la propagande. La mixité de sexe qui domine ces espaces militants fait alors exception parmi les mobilisations pour la cause des femmes. Le brassage d’individus et d’influences multiples donne lieu à des comités très hétérogènes, autonomes et ancrés dans les moyennes et grandes villes.

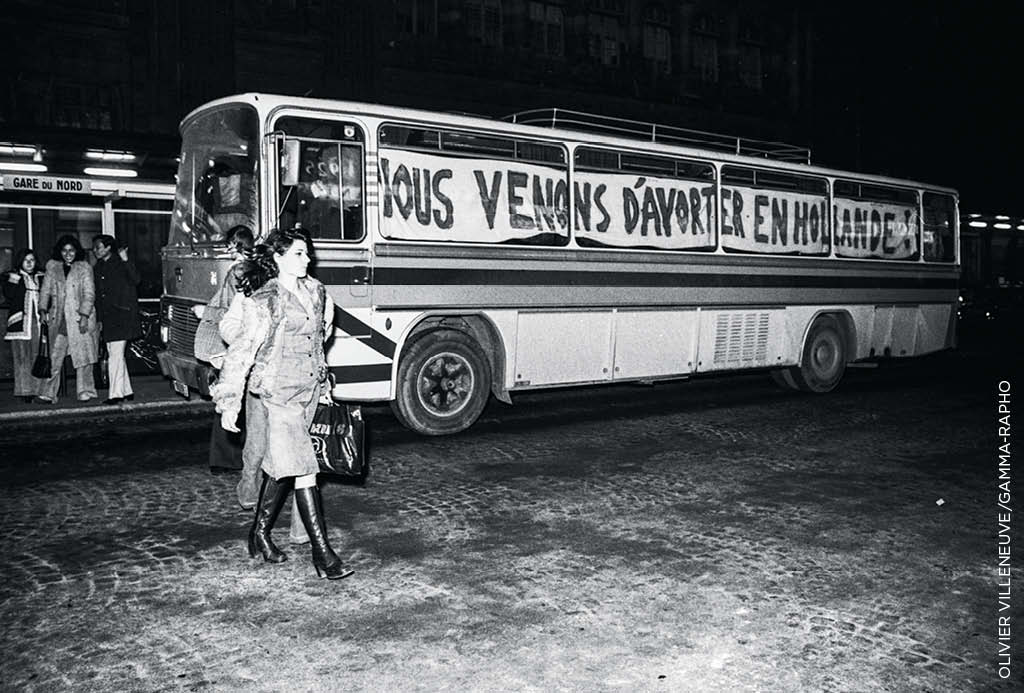

Comme Blandine Lenoir, la réalisatrice d’Annie Colère (3), le montre dans son film, l’information et les techniques de contrôle des naissances propagées par les comités du Mlac bénéficient à des femmes de tous horizons, contribuant dès lors à un décloisonnement social : des ouvrières côtoient des infirmières, des enseignantes et des femmes de ménage se rencontrent lors des permanences, dialoguent pour chercher des solutions d’avortement en fonction de leurs conditions de vie respectives, deviennent amies à l’occasion des voyages collectifs en Hollande ou en Angleterre, se reçoivent pour avorter à domicile puis partager un repas, font l’expérience de solidarités matérielles et de soutien émotionnel entre parfaites inconnues. L’engagement en pratique et la convivialité qui caractérisent les comités du Mlac favorisent l’adhésion à la cause, voire l’implication active d’un certain nombre de femmes. Enfin, la prise en charge des avortements, sur place ou à l’étranger, participe de pratiques illégales massives, impliquant jusqu’aux usagères par le simple fait qu’elles entretiennent les stocks de produits médicaux ou prêtent leur logement le temps d’un ou plusieurs avortements. Sans compter que la promotion de l’aspiration abortive comme technique facilement appropriable a convaincu suffisamment de non-médecins pour que des comités assument cette pratique corporelle subversive tout en revendiquant la « déspécialisation », dans la lignée de la critique de la division du travail de Mai 68.

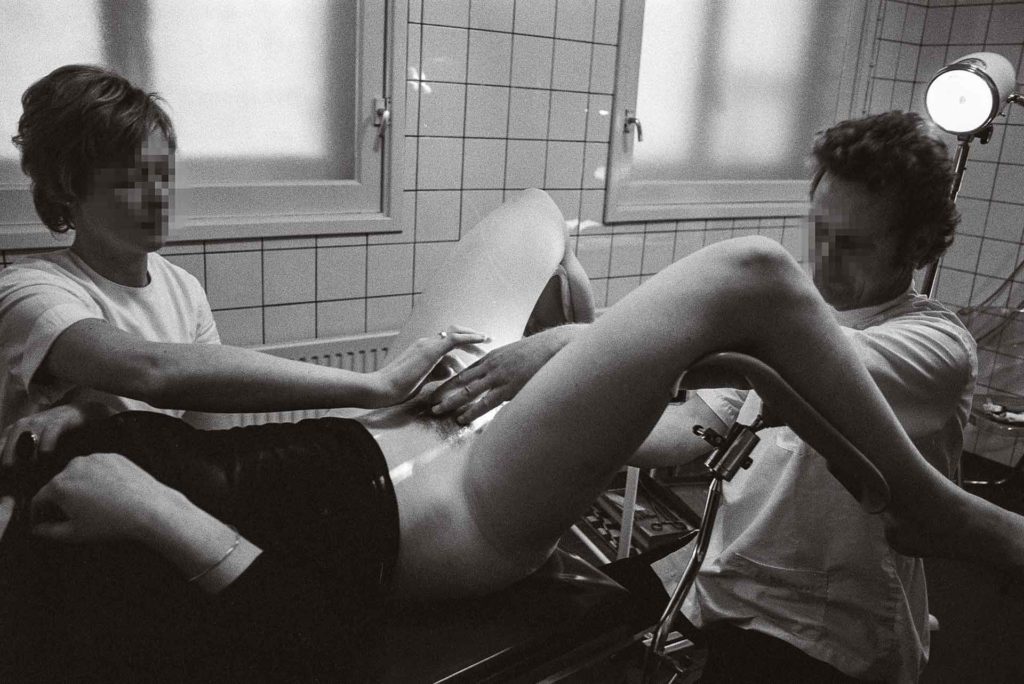

En mars 1974, à la clinique Sarfati à Amsterdam, le Dr Nieborer, assisté d’une représentante française du Mlac, procède à un avortement. API / GAMMA RAPHO

Le 17 janvier 1975, la loi dite Veil, autorisant l’interruption volontaire de grossesse, est promulguée. Dans la foulée, le Mlac se désagrège. Il est progressivement oublié. Interroger aujourd’hui son héritage soulève des enjeux de mémoire qui rejouent en partie les tensions qui ont sévi au sein même du mouvement. Si l’on considère l’issue législative de cette lutte – l’accès à l’avortement sur demande de la femme –, c’est à l’évidence un acquis-phare, dont nous sommes tributaires jusqu’à aujourd’hui. Mais au-delà de la loi Veil, un legs premier du Mlac est la défense de conditions d’avortement plus satisfaisantes, qui s’est traduite en droit avec le remboursement de l’acte (1982), la création du délit d’entrave à l’IVG (1983), et plus tard l’allongement des délais d’avortement ou encore la suppression de l’entretien psychosocial préalable à l’IVG pour les femmes majeures (2001). Ces avancées sont le produit de revendications portées par des individualités et des organisations militantes qui se sont radicalisées avec le Mlac – comme le Planning familial – ou qui en sont héritières – telles l’Association nationale des centres d’IVG et de contraception (Ancic) et la Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (Cadac). En ce sens, la bataille actuelle pour inscrire le droit d’avorter dans la Constitution pourrait se réclamer du Mlac, et sans doute plus encore de l’association Choisir (4), historiquement tournée vers une stratégie d’action légaliste.

S’approprier la pratique abortive

Si l’on porte le regard sur le militantisme quotidien des Mlac, on ne peut manquer le mot d’ordre central de « démédicalisation », qui a trouvé au sein du mouvement social de 1973–1974 des traductions divergentes. Dans les Mlac à majorité médicale, où ce sont les médecins qui pratiquent l’aspiration abortive, il s’agit d’assouplir les normes de l’interaction médecin-usagère, en visant le partage d’informations avec les avortantes. Dans des comités à majorité profane, on s’approprie la pratique abortive et on refuse de donner un mandat exclusif au corps médical. À différents degrés, le mouvement apparaît donc comme un foyer de contestation de la médecine qui irradie dans l’immédiat après-Mlac.

Des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des aides-soignantes, des conseillères conjugales et familiales, parties prenantes de cette lutte, portent alors au sein de l’hôpital les revendications d’une meilleure prise en compte des personnes concernées, usagères de la santé, et la dénonciation du pouvoir médical. Néanmoins, l’institution et ses routines ont rapidement dévoyé les pratiques alternatives que ces soignant·es tentaient d’importer. C’est ainsi que les miroirs, servant à faciliter la participation des usagères, sont peu à peu retournés dans les tiroirs dans les années 1980, de même que l’autopose du spéculum a été abandonnée, sauf par celles et ceux exerçant dans des établissements permettant l’entretien des fidélités militantes, comme la maternité des Lilas, en Seine-Saint-Denis. Le transfert de pratiques militantes dans la sphère professionnelle s’est donc bien souvent résumé à un héritage éphémère. De surcroît, les réseaux féministes actifs dans les années 1980 et 1990 n’ont guère soutenu la pérennisation de pratiques « démédicalisantes ».

On pourrait ainsi croire à un passage de relais raté entre générations militantes. Mais en réalité, l’inscription de ces questions corporelles dans une filiation féministe ne va pas de soi. Si le MLF avait bien préparé le terrain de la lutte dès 1970, une bonne partie de ses membres, par méfiance envers une mobilisation mixte et centrée sur le contrôle des naissances, sont restées à distance du Mlac et de la défense en actes de la liberté d’avorter. Quant aux collectifs privilégiant « l’action directe », c’est-à-dire la pratique illégale d’avortements militants, la majorité a émergé hors de la nébuleuse féministe – et même parfois reposé sur des militant·es sceptiques vis-à-vis des « groupes femmes ». Le moment Mlac représente à certains égards une occasion manquée de mobilisation féministe sur l’autodétermination corporelle, les enjeux de santé des femmes, et contre l’emprise médicale sur leur vie.

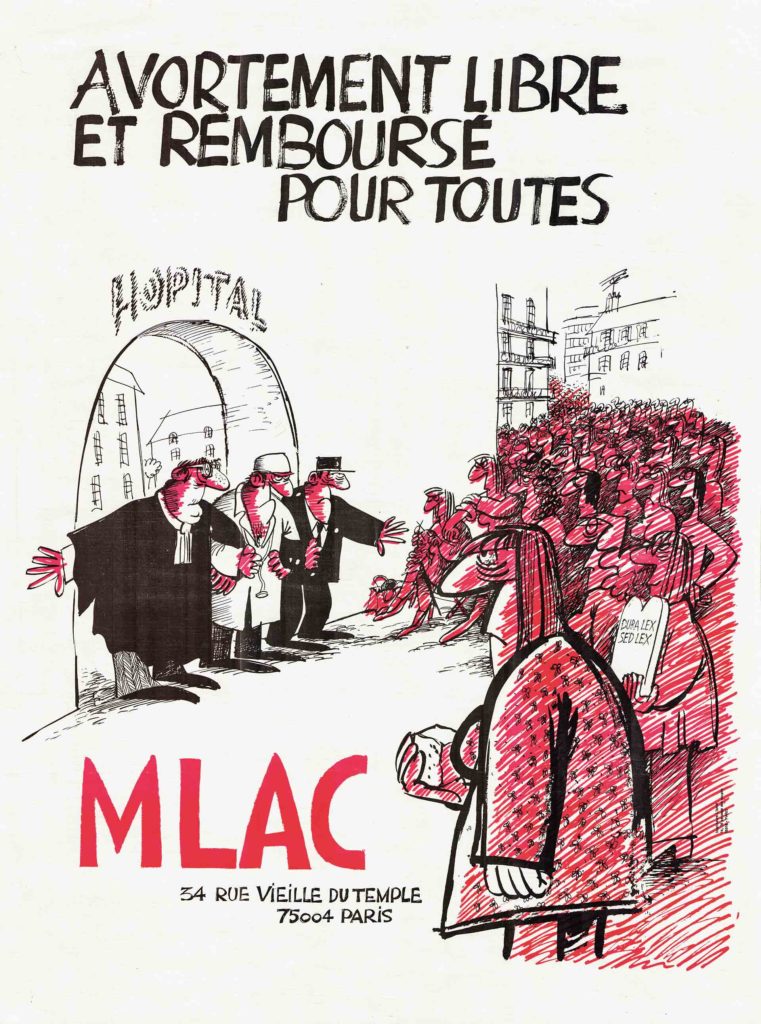

Affiche du Mlac dessinée par Claire Bretécher, 1975. VILLE DE PARIS / BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE DURAND

Des expériences utopiques

Les mobilisations pour l’avortement libre des années 1970 représentent, en effet, un héritage paradoxal pour les féministes. Avec l’adoption de la loi Veil, la revendication de liberté des femmes est transformée en préoccupation de santé publique. Or, on l’oublie souvent, la constitution de l’avortement comme acte médical – l’IVG – a précisément été l’objet de conflits au sein du Mlac. Pourtant, dans la mémoire collective, l’accès au droit d’avorter a durablement gommé la critique de l’encadrement médical des femmes et du contrôle social qui le sous-tend.

Ainsi, parmi les comités locaux du Mlac qui, en 1973 et 1974, prônent la pratique abortive par des profanes, certains la poursuivent jusqu’entre 1980 et 1984, en dépit de la loi qui ne l’autorise qu’à l’hôpital par un·e médecin. Tout en prenant en charge les « exclues de la loi » (femmes pauvres, hors délai, immigrées, mineures), ces militant·es défendent l’appropriation de l’acte par les femmes ordinaires, contre le monopole médical récemment instauré. En s’emparant également d’autres actes catégorisés comme gynécologiques tels que les suivis de grossesse et les poses de stérilet, les « Mlac dissidents » à Aix-en-Provence, Lille, Lyon ou Paris éprouvent ce qu’est une pratique féministe qui fonde bientôt leur identité collective. Certain·es médecins, ancien·nes des Mlac, poursuivent par ailleurs des pratiques contraires à la loi, telles que le dépassement du délai légal d’IVG à l’hôpital ou la mini-aspiration en cabinet, l’affirmant parfois haut et fort et cherchant l’inculpation, selon la logique ayant prévalu au Mlac : faire changer la loi en montrant qu’elle n’est pas respectée.

Pour un certain nombre de collectifs, il ne s’agissait pas tant de désobéir au pouvoir que de permettre aux femmes d’acquérir « ici et maintenant » la maîtrise de tout ce qui concerne leur corps, y compris la procréation.

Le film Annie Colère, évoqué plus haut, raconte l’histoire d’un Mlac fictif qui participe à défier les pouvoirs publics par l’avortement militant, bientôt pris en main par des femmes non-médecins. Les commentaires qui suivaient les projections étaient prompts à qualifier ces illégalismes politiques de « désobéissance civile », selon un mécanisme classique de relecture d’un militantisme passé à l’aune d’une catégorie du présent. Si cette expression résume avec justesse la stratégie originelle des Mlac, elle échoue à rendre compte des expériences utopiques à l’œuvre dans certaines fractions du mouvement social.

Pour un certain nombre de collectifs, il ne s’agissait pas tant de désobéir au pouvoir que de permettre aux femmes d’acquérir « ici et maintenant » la maîtrise de tout ce qui concerne leur corps, y compris la procréation. On aurait tort de sous-estimer ces formes d’utopie réelle qui, en narguant les dispositifs étatiques, formulent des expérimentations alternatives à l’ordre établi. Ici en l’occurrence, la pratique d’avortements (mais aussi d’accouchements, de touchers vaginaux, de diagnostics d’infection, etc.) devient en soi porteuse de transformations sociales : l’entretien collectif de savoirs et savoir-faire corporels à visée émancipatrice structure l’agir politique. Quel potentiel critique en tirer à présent ?

Le self-help, héritier légitime

Alors que les « Mlac dissidents » et les groupes d’autosanté féministes n’avaient, du fait de leur marginalité dans le mouvement des femmes des années 1970, aucune légataire directe, le self-help semble désormais prendre sa revanche en France, avec la multiplication de groupes et de références livresques (dont l’actualisation, en 2021, du célèbre manuel féministe Notre corps, nous-mêmes, aux éditions Hors d’atteinte). Cette pratique féministe fait l’objet d’un travail mémoriel intense, comme le montre la sociologue Lucile Quéré (5) : des animatrices d’ateliers ponctuels d’autoexamen mais aussi des membres de collectifs affinitaires de self-help se considèrent comme dépositaires de l’histoire du Mlac, et produisent activement des liens entre les groupes générationnels.

Entre développement personnel et idéologies féministes, écologistes ou libertaires, la mouvance du self-help a beau être éclatée aujourd’hui, elle est socialement située et s’adresse aux fractions diplômées de la société. Dans un contexte de casse du système de santé, dont les premières victimes sont les populations pauvres et racisées – subissant en outre de plein fouet la dégradation des milieux de vie par la pollution et le changement climatique –, la critique féministe structurelle du pouvoir médical et de l’industrie pharmaceutique gagnerait à s’ancrer dans les conditions de vie et les savoirs de santé des classes populaires. À cet égard, elle peut apprendre des pratiques des Mlac.

Sous les diverses formes qui s’inventent entre étudiantes urbaines ou entre féministes des ZAD, le self-help actuel pointe pêle-mêle le sexisme du monde médico-pharmaceutique, les approches managériales de l’accouchement, l’indifférence envers les difficultés du post-partum ou encore la fermeture de petites maternités et de centres d’IVG. Dans ces échanges se dessinent d’autres horizons contraceptifs, procréatifs et sexuels : décentrement du script pénétration-éjaculation, défense des maisons de naissance et des accouchements à domicile, meilleure prise en compte des interruptions spontanées de grossesse, identification des liens entre destruction environnementale et problèmes de santé, connaissance du périnée… La liste s’allonge si l’on considère les revendications des collectifs mobilisés contre la précarité menstruelle et l’endométriose.

En revanche, l’autonomie abortive, c’est-à-dire la capacité des femmes à avorter entre elles, est encore souvent évacuée dans ces espaces. Est-ce à dire que les générations féministes se transmettent là un impensé quant à l’autodétermination corporelle ? À la faveur du renouveau du self-help féministe, de la politisation de la pratique professionnelle des sages-femmes, et d’un resurgissement de l’action directe dans les luttes écologistes, le Mlac peut faire héritage pour mettre en pratique des utopies féministes de soins et de libre disposition de nos corps. •

La face cachée de la « méthode Karman »

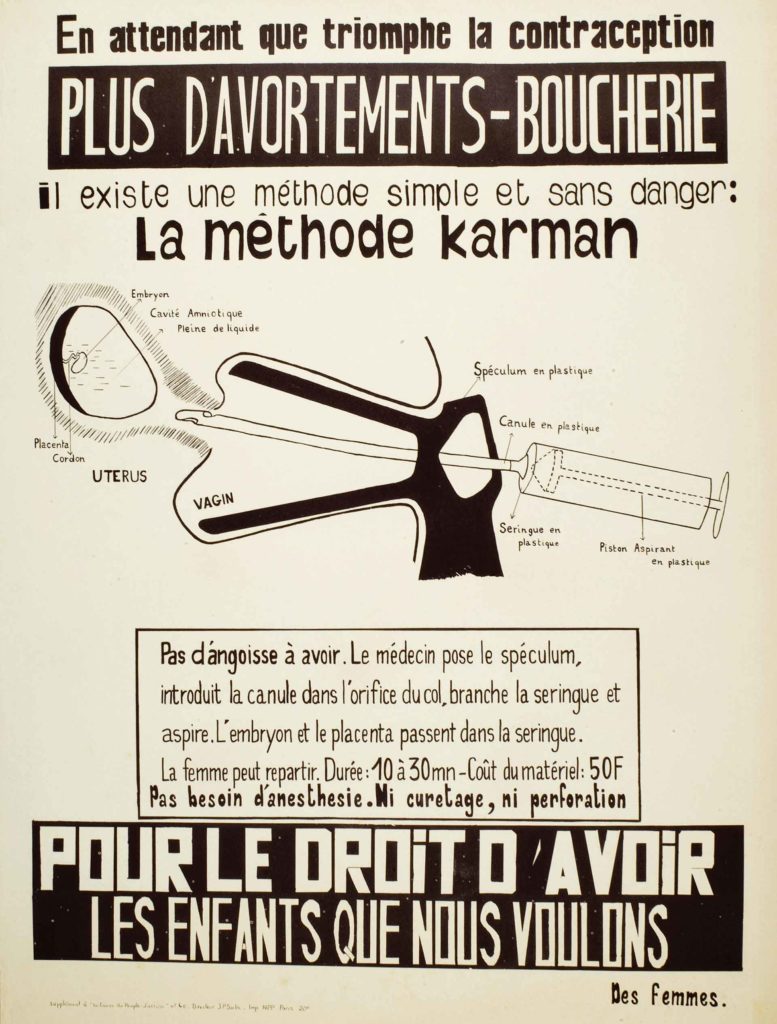

L’avortement par aspiration consiste, après dilatation du col de l’utérus, à aspirer son contenu au moyen d’une canule en plastique souple reliée par un tuyau à un mécanisme d’aspiration – seringue modifiée, aspirateur médical électrique, pompe à vélo inversée, etc.

COLL. DIXMIER/KHARBINE-TAPABOR

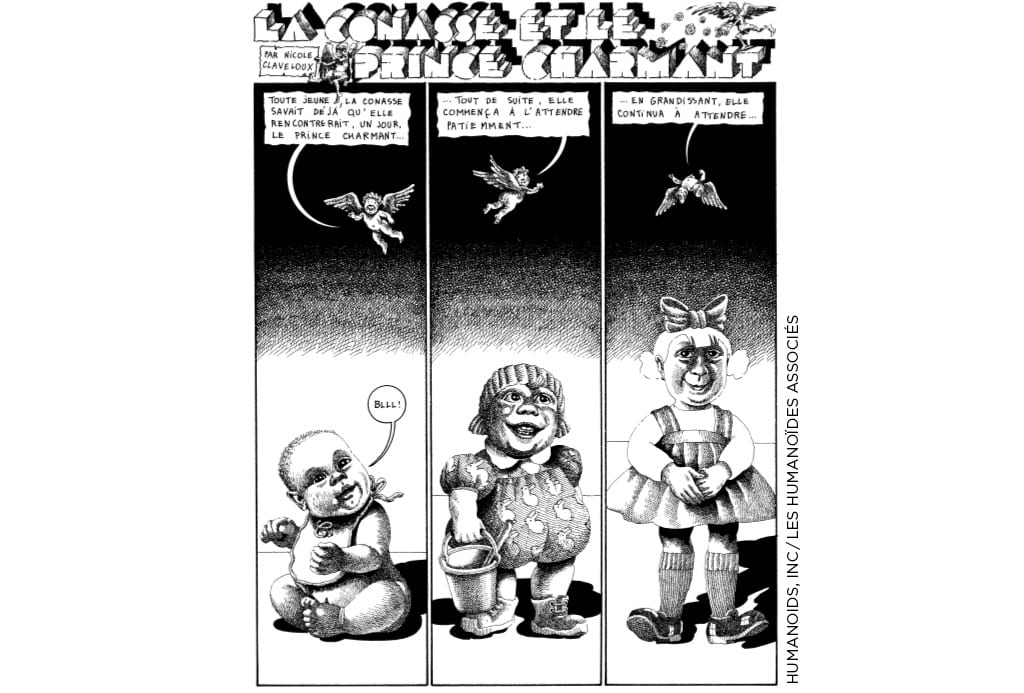

Dans la plupart des Mlac, ce procédé est connu en tant que « méthode Karman », du nom de Harvey Karman, un avorteur non-médecin très enclin à l’autopromotion, qui est loin de faire l’unanimité auprès des féministes aux États-Unis. Cette appellation abusive transforme le titulaire du brevet des canules en plastique en concepteur de la totalité du protocole d’aspiration abortive – y compris l’« anesthésie verbale », c’est-à-dire l’environnement attentif au confort des femmes qu’auraient en réalité mis au point des militantes californiennes.

En France, l’invocation continue de la « méthode Karman » en 1973 et 1974 imprègne le débat public de la possibilité d’une pratique abortive sécurisée et facile d’accès. L’argumentaire d’innovation technique qui l’accompagne participe à la libéralisation de l’avortement au nom de la santé et de la modernité médicale plutôt que de l’intégrité corporelle

des femmes.

Cinquante ans plus tard, la « méthode Karman » reste au cœur du récit le plus courant du mouvement français pour l’avortement libre, sans recul critique vis-à-vis de la longue histoire de l’avortement illégal. Il est assez ironique que le nom de cet homme en soit venu à symboliser la lutte pour la liberté d’avorter, et éclipse les pratiques contestataires de femmes.

(1) Promulguée le 17 janvier 1975, la loi dite Veil dépénalise, pour une durée de cinq ans, les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un·e médecin, dans un cadre hospitalier. La loi sera reconduite, sans limite dans le temps, en 1979.

(2) Cette appellation est utilisée pour désigner de nombreux groupes féministes dans les années 1970.

(3) L’autrice de cet article a travaillé comme conseillère historique sur ce film.

(4) L’association Choisir la cause des femmes, souvent abrégée en Choisir, est fondée en 1971 à l’initiative de l’avocate Gisèle Halimi pour défendre les femmes poursuivies devant la justice pour avortement, et revendiquer le droit à l’avortement et à la contraception libre et gratuite.

(5) Lucile Quéré, Un corps à nous. Luttes féministes pour la réappropriation du corps, Presses de Sciences Po, 2023.