Héroïnes dévêtues à grosse poitrine, voleurs de petites culottes, récits tonitruants sans queue ni tête, combats violents… En France, on a souvent réduit le manga aux stéréotypes qu’une partie de la production diffuse. Le 9e art japonais ne se résume pas à ces images sexistes et brutales. Lorsqu’ils ont afflué à la télévision française dans leur adaptation animée, dans les années 1970, les mangas ont constitué un véritable phénomène culturel chez les plus jeunes.

À la même époque, le monde de la BD franco-belge ignore encore le lectorat féminin et n’accorde quasiment pas de place aux autrices. Vu le médium où seules la Schtroumpfette et quelques rares figures féminines ont droit de cité, les amatrices de fiction dessinée, qu’elles soient adolescentes ou jeunes adultes, se tournent vers l’autre Terre sainte de la bande dessinée : le Japon. Sur l’archipel, l’industrie de la BD aborde déjà une myriade de thématiques, et classe minutieusement ses ouvrages selon l’âge et le genre des lecteur·ices visé·es. Ainsi, une palette de représentations féminines, à des années-lumière de Falbala ou de Natacha l’hôtesse de l’air, prend vie sur les planches des mangas.

Dès les années 1980, un aperçu de la richesse des figures empouvoirantes du manga est donné au public français avec la diffusion d’un grand nombre d’adaptations télévisuelles : des sportives qui ne lâchent rien (Jeanne et Serge), des voleuses sexy qui font tourner la police en bourrique (Signé Cat’s Eyes), des super-héroïnes (Sailor Moon et Cardcaptor Sakura), ou des créatrices de génie (Bulma dans Dragon Ball).

Récits joyeux et sentimentaux, exploration de thèmes liés à l’intime, héroïnes complexes… tout un univers s’ouvre alors pour un public jusqu’ici ignoré. Il faut toutefois attendre le début des années 2000 pour voir apparaître en français des œuvres conçues spécialement pour les femmes : le shōjo manga (adressé aux adolescentes) et le josei manga (pour un lectorat féminin adulte). Importée en France par l’éditeur Tonkam (qui a depuis fusionné avec Delcourt), la série Nana d’Aï Yazawa va par exemple durablement marquer les esprits : elle narre de manière crue et sentimentale le quotidien de deux colocataires tokyoïtes qui entrent dans la vie adulte. Ces œuvres vont d’ailleurs imprégner l’imaginaire de nombreuses bédéastes francophones nées dans les années 1980 et 1990, comme Chloé Wary (Rosigny Zoo, FLBLB, 2023) ou Lucie Bryon (Voleuse, Sarbacane, 2023). « Avant que je découvre le manga, la BD me paraissait loin, masculine. Je dévorais des histoires, mais je n’envisageais pas d’en faire », expliquait Lucie Bryon en janvier 2024 au journal Le Monde (1).

Nourrir un lectorat féminin

Découvert tardivement en Europe, le shōjo manga a pourtant une longue histoire. Elle commence dès la fin du xixe siècle avec des périodiques pour adolescentes qui servaient principalement de mode d’emploi pour devenir une épouse modèle. Si quelques incursions dans le fantastique permettaient à des autrices de fiction littéraire d’explorer des idées relativement iconoclastes – relations homosexuelles, critique de la société de classes, etc. –, le manga féminin n’en était encore qu’à ses balbutiements dans les années 1930. Après le conflit mondial et la fin de l’occupation états-unienne du Japon, au début des années 1950, le manga s’épanouit et la catégorie shōjo s’exhibe formellement dans des magazines qui lui sont désormais quasi entièrement consacrés. Loin d’être progressiste, le Japon n’en néglige pas pour autant le lectorat féminin – et la manne financière qu’il représente – en lui proposant des histoires spécifiques. Avec l’avènement de la société de consommation, dans les années 1960, les maisons d’édition recrutent à tour de bras pour remplir leurs périodiques, permettant à des dessinatrices de mettre un pied dans la porte.

Ces nouvelles et jeunes autrices reprennent à leur compte les codes de leurs aîné·es, tout en insufflant plus de complexité et de consistance aux personnages féminins. Ces autrices s’appellent Moto Hagio, Keiko Takemiya, Yumiko Oshima, Chikako Urano, Riyoko Ikeda… Autant de noms qui ont révolutionné le manga, conjuguant succès critique et commercial. Ces baby-boomeuses dynamitent la composition des pages et les codes graphiques, repoussent les limites narratives et thématiques, représentent visuellement l’intériorité de leurs personnages, leur donnent une agentivité, tout en assumant de les parer d’atours kawaii (2), de motifs floraux et de silhouettes haute couture.

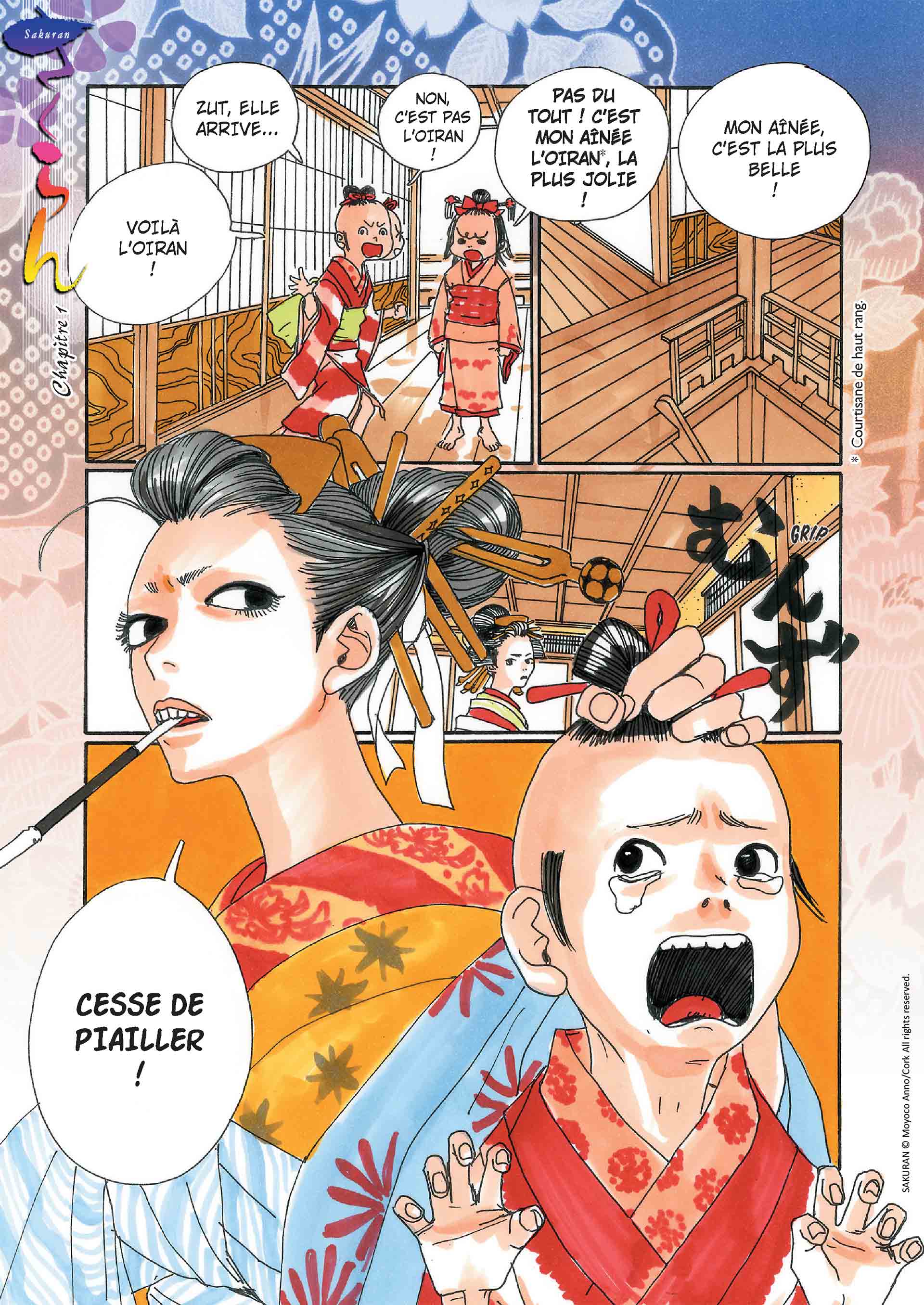

Planche extraite de Sakuran, de Moyoco Anno, Pika Édition, 2023. Le destin sans fard d’une prostituée en quête de liberté. Crédit : SAKURAN © Moyoco Anno /Cork All rights reserved

Fluidité des genres

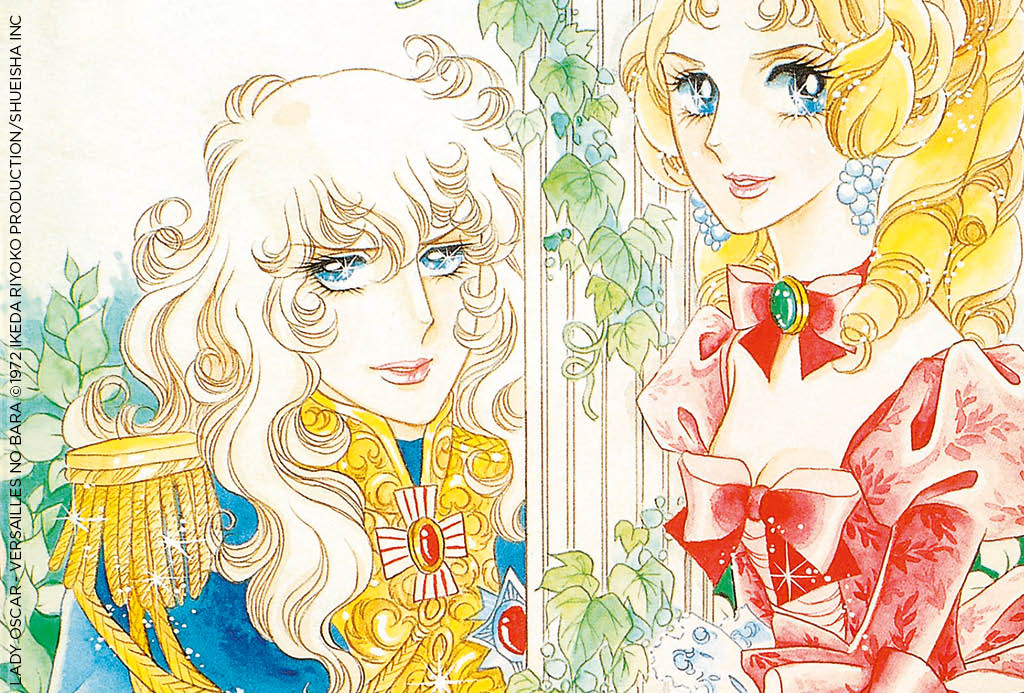

À partir du milieu des années 1960, les héroïnes, longtemps idéalisées et éthérées, « vont, à travers les mangas de sport, d’horreur ou des romances en milieu scolaire, prendre de la corporalité. Les corps vont être par exemple mis à l’épreuve des blessures », analyse Julia Popek, qui mène des recherches indépendantes sur le shōjo manga, citant notamment, dans ce basculement, l’importance du manga de volley Les Attaquantes (1968) de Chikako Urano, qui suit le parcours d’une jeune joueuse prometteuse et de son équipe scolaire. Emblématique de cette effervescence, le personnage Oscar de Jarjayes, va, sous la plume de Riyoko Ikeda, incarner dans La Rose de Versailles (dont l’animé s’intitule Lady Oscar) une héroïne combative, politisée, libre, sensuelle. Selon la critique et spécialiste de la culture manga Yukari Fujimoto, professeure à l’université Meiji, à Tokyo, la scène d’amour sans rapports de domination entre Oscar et son ami d’enfance André a contribué « à forger [la] conception de la sexualité des collégiennes et lycéennes de l’époque (3) ».

Tandis que certaines autrices jouent avec la fluidité des genres et la sexualité au travers du travestissement et de l’androgynie, d’autres ont recours à des personnages masculins pour accéder par procuration à des expériences qui leur sont interdites, explorer leur propre sexualité et leur désir, mais aussi mettre à distance des traumatismes et des violences qu’elles ont pu subir. « J’ai tendance à idéaliser les personnages masculins, à les faire très beaux. Le fait de ne pas être un homme me permet de les dessiner de cette façon », expliquait la mangaka Moto Hagio au Monde (4), à l’occasion de sa venue au Festival international de la bande dessinée (FIBD) d’Angoulême. Elle dit s’être servie du manga pour se défaire « de la pression parentale » et qu’elle se sentait plus libre de s’exprimer à travers des bishōnen, ces jolis garçons délicats et androgynes devenus, depuis, un archétype du manga. Elle aura aussi posé des jalons du boy’s love (shōnen ai), le nom donné aux romances et BD érotiques mettant en scène des couples d’hommes, à destination d’un lectorat essentiellement féminin ; un genre qui va particulièrement s’épanouir dans les cercles de mangas amateurs et autoédités, les dojinshi, des espaces prolifiques et particulièrement féminisés.

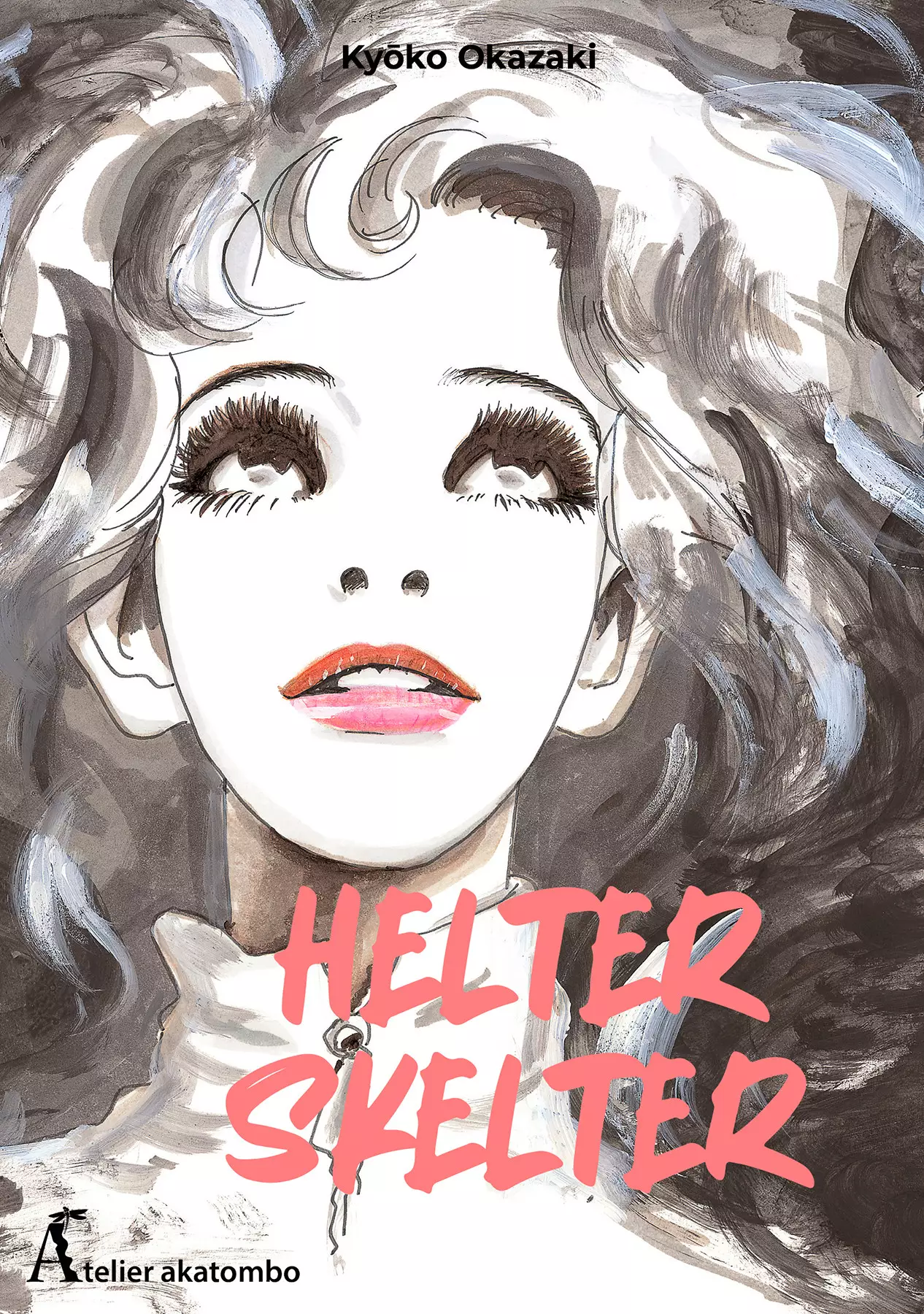

Ces dessinatrices révolutionnaires, encore en activité aujourd’hui, ont pavé le chemin pour leurs benjamines, dont beaucoup chérissent cette liberté de ton, adoptent une certaine désinvolture graphique. C’est le cas de la sulfureuse Kyoko Okazaki et sa critique du star-system dans Helter Skelter (lire aussi encadré en fin d’article) ou encore Moyoco Anno, autrice de Sakuran, centré sur la vie d’une courtisane qui ne veut pas se plier aux diktats de la société. D’autres vont aussi revenir à des histoires plus ancrées dans le quotidien. C’est le cas, dans les années 2010, de Reiko Momochi (Moi aussi) ou Akane Torikai (En proie au silence), qui aborde, entre autres, la question des violences de genre.

Les récits yuri, mettant en avant des relations lesbiennes, les boy’s love, ou ceux abordant la vie de personnages transgenres, sortent des catégories spécialisées pour se répandre dans des publications plus généralistes.

Leurs récits vont aussi servir de respiration à des lecteur·ices à la recherche d’une autre masculinité que celle performée dans les mangas shōnen, à destination des jeunes garçons, du type Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto. Bien que les magazines aient vu émerger des personnages androgynes, gender fluid ou transgenres (Shun des Chevaliers du Zodiaque, ou une partie du casting de JoJo’s Bizarre Adventure, pour ne citer qu’eux), la plupart des personnages du manga masculin restent érigés en parangons de virilité et d’héroïsme. « Je me sentais comme prisonnier de la prétendue “culture masculine”. Le shōjo manga m’a offert l’occasion de remettre en question la masculinité et de faire l’examen critique des rapports au genre », confie le sociologue Kimio Ito (5), spécialiste des men studies – études interdisciplinaires sur les masculinités – qui s’est passionné pour le shōjo dès le début des années 1970.

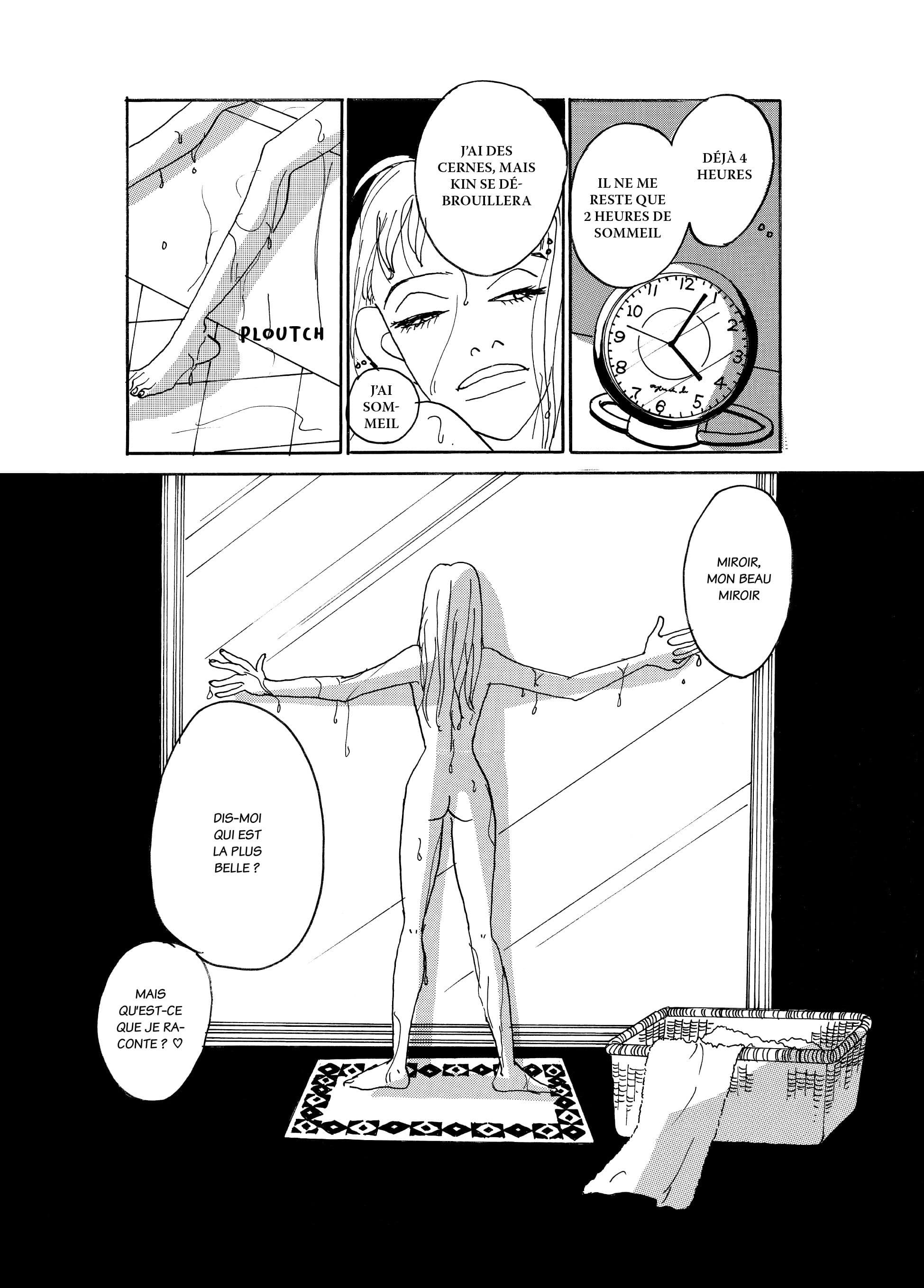

Planche extraite de Helter Skelter, de Kyōko Okazaki, Atelier akatombo, 2023. Le livre est une charge implacable contre les diktats de la beauté.

Crédit : Helter Skelter ©︎ Kyoko Okazaki 2003 / SHODENSHA Publishing Co

Autobiographies et thématiques sociales

Les héroïnes de manga ne sont pas en reste dans les séries destinées aux hommes, qui sont aussi plébiscitées par les lectrices. Certains auteurs ont été influencés par des autrices comme Moto Hagio, et le shonen a aussi été investi par des dessinatrices. Papesse de la comédie romantique pour garçons, Rumiko Takahashi, l’autrice de Ranma ½ (lire aussi encadré en fin d’article), leur a ouvert la voie. Dessinés pour séduire la gent masculine, des personnages à la fois kawaii, sexy et badass, comme Lamu d’Urusei Yatsura ou Kaori de City Hunter, ont pu aussi inspirer des jeunes femmes.

Malgré le fait que la société japonaise reste conservatrice et qu’une partie des titres publiés, y compris ceux destinés aux femmes, continue de mettre en scène des comportements toxiques et de perpétuer des rôles assignés à chacun·e selon son genre, le manga est en perpétuelle évolution, mouvant et rempli d’intertextualité. Les récits yuri, mettant en avant des relations lesbiennes, les boy’s love, ou ceux abordant la vie de personnages transgenres, sortent des catégories spécialisées pour se répandre dans des publications plus généralistes, constatent Julia Popek et le professeur James Welker, de la faculté des études japonaises et interculturelles de l’université de Kanagawa.

Ces évolutions ne sont pas étrangères au développement des communautés en ligne, comme l’évoque James Welker : « Lors de la dernière décennie, sur les plateformes web telles que Pixiv [un réseau social japonais de partage de contenus artistiques], nous avons constaté une forte augmentation du nombre d’“essay mangas” », des récits où l’auteur·ice se sert de son expérience personnelle pour évoquer des thématiques sociales comme la santé mentale ou la monoparentalité. « Les questionnements autour de l’homosexualité et du genre ont pendant longtemps été associés à du mal-être. Cela a peu à peu changé à partir des années 1990 », précise de son côté Julia Popek. Ces dernières années ces récits sur l’homosexualité sont racontés de façon plus normalisée ou positive. C’est le cas par exemple dans Éclat(s) d’âmes (2015) de Yuhki Kamatani dans lequel le héros s’épanouit à travers de nouvelles amitiés tissées dans un centre associatif LGBT+ ou dans What Did You Eat Yesterday? (2007), une comédie romantique et culinaire autour d’un couple gay. Les séries LGBT+, de plus en plus volontiers importées par des éditeurs français, semblent donc aujourd’hui trouver leur place dans les récits dits « tranches de vie » ou les thématiques sociales, ce qui contribue encore à renouveler les représentations.

Sélection de six classiques du manga écrits par des femmes à découvrir

Le Clan des Poe (Moto Hagio, 1972–1976, Akata) : plus gros succès d’une des cheffes de file du renouveau dans les années 1970 du shōjo, manga conçu spécialement pour les femmes. L’œuvre revisite la figure du vampire avec ses jeunes héros condamnés à une existence à la marge, faite de solitude et de tourments existentiels. L’adolescence, en somme.

Ranma ½ (Rumiko Takahashi, 1987–1996, Glénat) : série découverte tôt en France, Ranma ½ est né de la plume d’une des mangakas les plus influentes au Japon. Le récit met à l’épreuve, dans un joyeux tohu-bohu, un héros tantôt garçon tantôt fille.

Gunnm (de Yukito Kishiro, 1990–1995, Glénat) : classique du cyberpunk des années 1990, ce manga pour jeunes hommes, auquel les lectrices françaises se sont aussi attachées, se démarque en mettant en scène une cyborg maladroite, surpuissante et sensible qui s’interroge autant sur son passé de machine de guerre que sur le sens de la vie.

Helter Skelter (Kyōko Okazaki, 2003, Atelier akatombo) : véritable audace graphique et narrative à la limite parfois de l’insoutenable, cette critique du star-system japonais et du culte de l’apparence met en scène l’implacable lutte contre la péremption d’une starlette imbuvable.

Nana (Aï Yazawa, depuis 2000, Delcourt-Tonkam) : incursion dans les galères sentimentales et matérielles de deux jeunes colocataires tokyoïtes, Nana a redéfini le cool chez les millenials nippons. Un récit de formation qui n’édulcore pas les aspects les moins reluisants des relations femmes-hommes.

Moi aussi (Reiko Momochi, 2020, Akata) : inspiré de faits réels, Moi aussi raconte le combat d’une intérimaire pour faire reconnaître le harcèlement sexuel dont elle est victime au travail. Ce manga témoigne de la capacité des autrices à se saisir du manga pour raconter les violences et dénoncer des injustices sociales.

Spécialiste du Japon, vivant entre Paris et Tokyo depuis plus de vingt ans, Aude Boyer est photographe indépendante et traductrice de mangas. Pauline Croquet, journaliste au Monde, est spécialiste des cultures web et suit également l’actualité du manga.

Cet article a été édité par Diane Milleli.

(1) Pauline Croquet, « Au festival d’Angoulême, la lente reconnaissance du manga », Le Monde, 25 janvier 2024.

(2) Kawaii, qui signifie « mignon » en japonais, désigne une esthétique caractérisée par des couleurs pastel, des personnages aux expressions enfantines avec des grands yeux et de fines bouches.

(3) Yukari Fujimoto revient sur cet épisode dans l’essai, non traduit en français, Watashi no ibasho wa doko ni aru no?, Asahi Shinbun Shuppan, 2008.

(4) Pauline Croquet, « Moto Hagio : “Par le manga, j’ai cherché à me libérer de ma mère” », Le Monde, 18 janvier 2024.

(5) Cité par Patrick W. Galbraith, Otaku and the Struggle for Imagination in Japan, Duke University Press, 2019, non traduit en français.