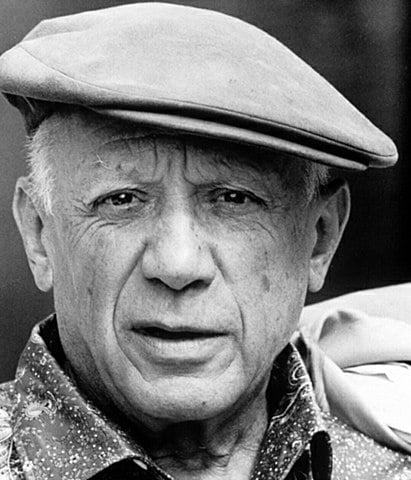

Plus de 42 expositions sur Picasso sont prévues dans le monde en 2023. Le succès de ce peintre est-il un problème en soi ?

Picasso est un artiste précurseur qui a grandement participé à la création du cubisme. On a en tête ses grands tableaux : Guernica, Les Demoiselles d’Avignon ou La Femme qui pleure. Mais le problème, c’est que la critique continue de taire ce qu’il était : un auteur de violences sexuelles, physiques et économiques. Ce qui m’intéresse [elle a consacré, en 2021, un épisode de son podcast à Picasso], c’est comment ses comportements condamnables ont nourri sa production artistique : il peignait des femmes en pleurs après les avoir frappées ou violées. Parmi ses congénères, Picasso est le moins subtil, mais ce n’est pas le seul. Je pense aux jeunes filles tahitiennes violées par Gauguin, ou à Rodin, qui a fait enfermer la sculptrice Camille Claudel dans un asile psychiatrique. C’est assez symptomatique de la culture de la violence, qui infuse dans tout l’art occidental.

Au-delà des séquelles liées aux violences, quelles sont les conséquences des actes de ces artistes sur la carrière des femmes artistes qu’ils côtoient ?

Les grands artistes masculins, mais plus largement le monde de l’art tout entier, ont broyé de nombreuses femmes talentueuses. Dans son essai Le Génie lesbien (Grasset, 2020), l’élue municipale de Paris (Paris en Commun-Écologie pour Paris) et militante féministe Alice Coffin dénonce le monopole masculin sur la production artistique : les hommes artistes se défendent entre eux et protègent leurs œuvres. On l’a encore vu récemment avec l’affaire Bastien Vivès, quand ses collègues dessinateurs sont montés au créneau pour l’aider.

Alice Coffin parle également des « œuvres manquantes » : celles qui n’ont tout simplement pas pu exister ou ont été peu conservées. C’est le cas, par exemple, pour Jo Hopper, une peintre états-unienne de talent, portraitiste de scènes de la vie quotidienne et des grands espaces de son pays. Petit à petit, son mari, Edward Hopper a restreint son art, car il l’obligeait à peindre uniquement depuis sa chambre et avait fait d’elle son impresario. Lorsqu’elle est morte, en 1968, les tableaux du couple ont été légués au Whitney Museum à New York qui a précieusement conservé les œuvres d’Edward mais détruit une partie des celles de Jo. On a découvert il y a peu que quelques toiles avaient été gardées dans le sous-sol du musée, mais qu’elles étaient en très mauvais état.

La difficulté à contextualiser les œuvres et à critiquer les comportements des artistes est-elle une spécificité française ?

Il reste, en France, un gros travail de démystification à entreprendre. Depuis l’époque des Lumières, au xviie siècle, la critique vénère sans aucune nuance des « génies nationaux » remplis de fierté et d’arrogance. Après la sortie de mon podcast sur Picasso, beaucoup de personnes travaillant dans le monde de l’art et de l’enseignement m’ont confié leur volonté de changer les narrations. Plusieurs professeur·es d’espagnol m’ont expliqué s’être mis à parler différemment de Guernica. Ce tableau était une commande pour l’Exposition internationale de Paris, en 1937. Picasso n’avait encore rien peint, car il avait horreur des commandes. C’est Dora Maar, sa compagne, qui lui aurait suggéré de s’emparer de cet épisode de la guerre civile survenu quelques jours plus tôt au Pays basque.

« Cinquante ans après la mort de Picasso, les musées français continuent de monter des exposition très élogieuses »

Mais il y a encore beaucoup de résistances du côté de ce que la journaliste Sophie Chauveau (Picasso, le Minotaure, Folio, 2020) appelle « la firme Picasso », qui comprend notamment le musée Picasso à Paris. Après la parution de nos travaux respectifs, Cécile Debray, la directrice du musée, a expliqué que nous abordions l’œuvre « de manière frontale et univoque ». Sans répondre sur le fond, le musée a organisé deux expositions dans lesquelles des artistes femmes – Orlan et Faith Ringgold – réinterprétaient l’œuvre de Picasso.

C’est assez représentatif de la puissance de la lignée Picasso : les questions financières demeurent reines et cadenassent toute la communication officielle. Ses tableaux continuent de se vendre très cher et les expositions attirent toujours autant de spectateur·ices.

Concrètement, pouvons-nous imaginer une autre manière de regarder et d’enseigner les œuvres de Picasso aujourd’hui ?

Cinquante ans après sa mort, les musées français continuent de monter des expositions très élogieuses, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis, où le monde de l’art est beaucoup plus en avance. Là-bas, la journalise Arianna Huffington enquête sur Picasso depuis les années 1980. Et cette année, le Brooklyn Museum organise une exposition dirigée par l’humoriste lesbienne australienne Hannah Gadsby qui réévalue la production artistique de l’artiste à travers un prisme féministe.

Un autre exemple à suivre serait celui de l’exposition « Why are you angry ? » organisée à Berlin en 2022. Elle présentait le travail de Gauguin au prisme de la colonisation, du regard blanc et de la fétichisation des femmes colonisées. Étonnamment, l’exposition n’a pas été prise par le musée d’Orsay, qui conserve de nombreuses œuvres de l’artiste en France. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les conservateur·ices français·es nous proposent un regard politisé sur les artistes.

→ Retrouvez la revue de presse ainsi que les coups de cœur de la rédaction juste ici.