La réforme des retraites, en débat depuis lundi 30 janvier au sein de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, est présentée tantôt comme un moyen de corriger les effets néfastes du système actuel pour les femmes aux carrières hachées, tantôt comme une réforme qui, au contraire, les pénalise. Parmi les professions les plus précaires – temps partiels fréquents, pénibilité forte – celles du nettoyage compte un grand nombre de femmes et de personnes issues de l’immigration. Quel avenir la réforme réserve-t-elle à ses travailleur·euses ? La réponse dans cet entretien avec Camille El Mhamdi, juriste de la Confédération nationale des travailleurs-Solidarité ouvrière (CNT-SO).

À quoi les travailleurs et travailleuses du nettoyage doivent-elles s’attendre si la réforme des retraites est adoptée ?

De façon générale, dans le système actuel, les pensions des femmes sont inférieures de 40 % à celles des hommes. Cette réforme ne met pas fin à cette iniquité. Au contraire, en repoussant l’âge légal de deux ans pour tout le monde, elle va en fait conduire les femmes à travailler, en moyenne, sept mois de plus, contre cinq mois pour les hommes. Le rapport d’impact qui accompagne le projet de loi le dit très clairement.

Cette injustice sera encore plus forte dans le secteur du nettoyage en raison de sa structuration. Parce qu’il s’agit d’un secteur particulièrement féminisé – par exemple, 95 % de nos adhérent·es sont des femmes –, mais aussi parce que ces travailleuses sont majoritairement de nationalité étrangère : elles sont souvent arrivées en France après l’âge de 30 ou 40 ans. Le fait de commencer à cotiser tard les dessert mécaniquement.

Les carrières hachées sont particulièrement nombreuses dans le secteur de la propreté. Cette réforme parvient-elle à gommer les effets d’une carrière incomplète ?

Non. Quand le gouvernement brandit, par exemple, la prise en compte des congés parentaux dans la comptabilisation des trimestres de cotisation, il la limite à quatre trimestres supplémentaires. Or, les femmes travaillant […]

Les tâches liées au nettoyage sont exclues des critères de pénibilité du système des retraites.

Crédit photo : Creative Commons.

à temps partiel pour des rémunérations très basses ont tendance à prendre plus d’un an de congé parental, car il ne représente pas pour elles de perte significative de revenus. Pour ces petits salaires, la reprise du travail engage des frais – de garde d’enfants notamment – auxquels il est difficile de faire face. Ce qui est présenté comme une avancée dans la réforme est donc clairement insuffisant.

EN FIN DE CARRIÈRE, CES FEMMES SONT SOUVENT SOLLICITÉES POUR AIDER LEURS FAMILLES,

AVEC DES CONSÉQUENCES NÉFASTES

SUR LEUR NIVEAU DE RETRAITE

Même remarque pour les fameuses pensions minimales à 1 200 euros. La condition pour y parvenir est de cotiser 43 annuités. Très peu de travailleuses du secteur du nettoyage y parviennent. Elles ne seront donc pas concernées par la mesure présentée comme la plus sociale de cette réforme. Par ailleurs les périodes de non-emploi ne seraient pas davantage prises en compte que dans le système actuel [6 employé·es sur 10 ont connu un épisode de non-emploi avant de trouver leur employeur actuel.

Que va-t-il se passer spécifiquement pour les travailleur·euses à temps partiel, qui représentent plus de la moitié des postes du secteur ?

Là non plus, la réforme ne règle rien des inégalités du système actuel. Pour valider un trimestre de retraite, il faut percevoir dans l’année un salaire représentant 150 fois le montant du smic horaire brut. Si on est payé au niveau du smic – les agents d’entretien ont généralement un taux horaire très légèrement au-dessus – il faut donc réaliser 150 heures en trois mois pour valider un trimestre. Dès lors, si on ne travaille que 40 heures par mois au smic, le trimestre n’est pas comptabilisé comme cotisé. Ce sont des situations rares, mais qui existent tout de même.

La question se pose particulièrement pour les femmes en fin de carrière. Elles sont souvent sollicitées pour aider leurs familles : s’occuper de leurs petits-enfants ou de leurs parents âgés, avec des conséquences néfastes sur leur niveau de retraite. Là non plus, la réforme n’apporte aucune véritable amélioration.

On sait que, au-delà des troubles musculo-squelettiques dont elles souffrent, ces professionnel·les déclarent fréquemment des cancers en raison de l’exposition aux composants chimiques des produits ménagers. Ce projet de réforme en tient-il compte ?

Les métiers du nettoyage sont des métiers à pénibilité forte. Par exemple, dans le secteur de l’hôtellerie, les femmes de chambre arrêtent souvent de travailler vers 45 ans. Mais les critères de pénibilité pouvant concerner le secteur du nettoyage ont été exclus par les ordonnances Macron en 2017 : la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l’exposition aux risques chimiques.

Pour ce qui est du travail de nuit qui est, lui, reconnu, il implique de travailler neuf heures, de façon consécutive, entre 21 heures et 7 heures. Or, les femmes de ménage commencent souvent à travailler à 3 heures du matin, ou tard le soir, mais elles ne travaillent que très rarement neuf heures d’affilée. Elles sortent donc de cette catégorie.

En revanche, ce qui va rester dans cette réforme, c’est l’individualisation de la prise en compte de la pénibilité, avec le compte professionnel de prévention (C2P). Mais cela implique que la salariée en fasse la demande elle-même. Or, dans le secteur du nettoyage, la plupart d’entre elles sont précaires, très isolées, et n’ont pas connaissance de ce droit. Quant à celles travaillant chez des particuliers, elles ne sont tout simplement pas concernées par ce dispositif.

⟶ Pour aller plus loin :

🗞️ Dans Libération, les sociologues Sibylle Gollac et Céline Bessière dissèquent un impensé de la réforme des retraites : si les femmes y sont défavorisées, c’est parce que le travail domestique qu’elles effectuent gratuitement n’est pas pris en compte dans le calcul des pensions.

📰 Marie, 66 ans, conseillère Pôle emploi, ne peut pas encore bénéficier de sa retraite à taux plein. Elle a pourtant commencé à travailler à 14 ans, connu des dizaines de métiers, un divorce et un cancer. Son témoignage est à lire dans Mediapart.

→ Retrouvez la revue de presse ainsi que les coups de cœur de la rédaction juste ici.

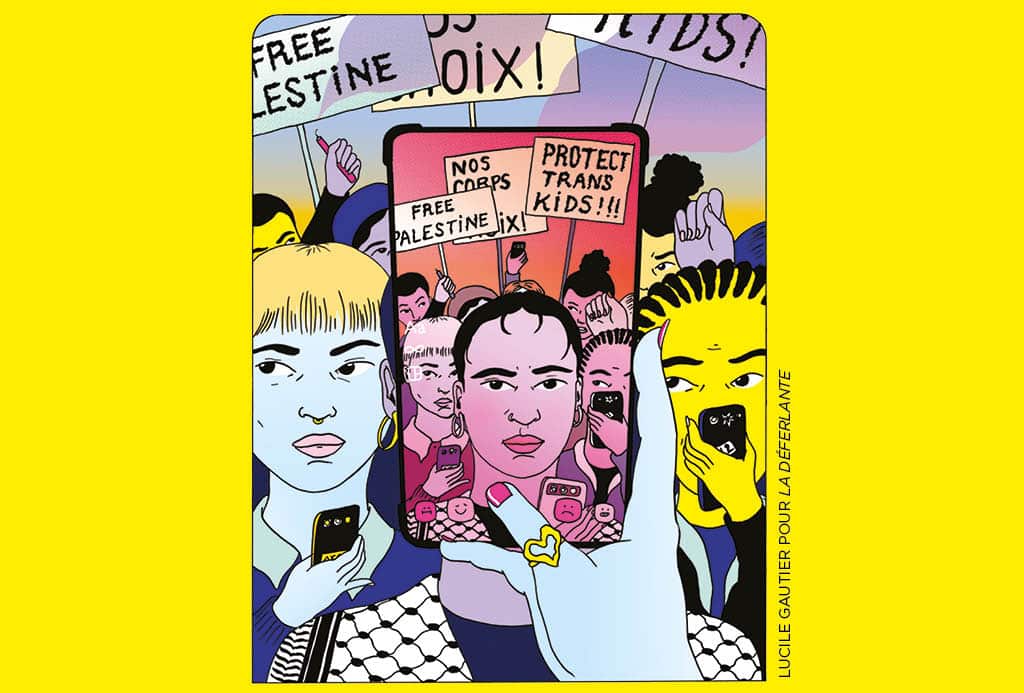

Précommandez le dernier numéro de La Déferlante !

Pour ce premier numéro de 2023, nous consacrons notre dossier au thème BAISER car, oui la révolution sexuelle reste encore à venir ! On y parle de sexologie féministe, de désirs qui font désordre, on y déconstruit les normes validistes et on plonge à pieds joints dans le récit de science-fiction érotique « Tout est chaos », signé Wendy Delorme et Elise Bonnard.

⟶ Vous souhaitez recevoir La Déferlante, au tarif de 15 euros (au lieu de 19), et sans engagement ? Découvrez notre offre d’abonnement à durée libre.