«Tu n’es pas comme les autres », dit Lisa à Laure au début de votre film Tomboy, Céline Sciamma. Pouvez-vous nous raconter, vous et Annie Ernaux, quelles enfants vous étiez au regard de ce qu’on pourrait appeler la norme, quelle qu’elle soit, de genre ou sociale ?

Annie Ernaux : Petite, j’étais une enfant libre, sûre d’elle, très effrontée aussi. Deux souvenirs ont marqué mon enfance à Yvetot, en Normandie : j’ai moins de cinq ans, je joue avec un petit garçon, on fait un château de sable. À un moment, il enlève sa culotte et dit : « Maintenant on va arroser. » Je regarde bien… je trouve cela très intéressant [rires]. D’un seul coup, ma mère surgit en trombe et m’arrache littéralement à cette vision d’enfer. Un autre souvenir : j’ai huit ans et je joue avec ma cousine dans l’escalier, et, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment je me suis déculottée et je lui ai demandé de me faire des piqûres sur le sexe… et voilà encore ma mère qui surgit et me traite de « vicieuse » et me dit « à ton âge » ! Le sexe était sévèrement puni par ma mère. Pour une petite fille, c’est tout ce qu’il y a de plus laid. Les garçons, quant à eux, sont encouragés dans leur rôle de prédateurs. Socialement, si je suis une enfant très à l’aise, je cesse de l’être quand je rentre à l’école. Je ne parle pas bien : moitié patois, moitié « popu ». Et je suis « reprise » dans mes manières. J’ai été très marquée par cela. La norme sociale et la manière dont les filles doivent se conduire s’inscrivent dans le corps. Cela pèse d’une façon extrême.

Céline Sciamma : C’est marrant que vous évoquiez votre enfance avec deux scènes primitives de rappel à l’ordre parce que moi aussi, dans mon enfance, j’ai eu cette sensation d’être entravée à partir du moment où j’exprimais ma liberté. La différence avec vous, c’est que j’ai grandi ici, à Cergy, une ville « sans cœur bourgeois » comme vous le dites si bien. J’ai vécu mon enfance dans cette ville nouvelle, habitée par la jeunesse et par des sujets enfants – car c’étaient souvent de jeunes parents qui venaient s’installer ici. L’idée même de cet urbanisme, de séparation des piétons et des voitures, fait que les enfants circulaient très librement, moi comprise. Mais dans le même temps, les limites sont arrivées très tôt, quand j’ai commencé à ressentir un désir fort pour les filles : un désir interdit. D’emblée, vous êtes seule avec votre désir. Il n’est pas dans les livres, il n’est pas dans les imaginaires ; il n’existe pas dans votre famille et il n’est pas nommé. Donc ce désir que vous devez inventer, vous allez le mettre au cœur de votre existence. C’est là que les arts vous aident à vivre. Le souvenir de l’irruption du désir, ça vous nourrit toute votre vie.

Annie Ernaux : J’ai été très marquée par votre film Tomboy¹ et cette scène terrible : la mère de Laure-Mickaël l’oblige à mettre une robe et à avouer qu’elle a menti et qu’elle s’est fait passer pour un garçon. On est en plein dans le tragique enfantin.

Céline Sciamma : Vous voyez, cette scène aujourd’hui, je ne la referais plus. Je n’arriverais plus à filmer cette violence-là. Cette séquence a été très commentée dans les débats qui suivaient les projections du film au moment de sa sortie : les spectateurs la rejetaient. Les gens ne supportent pas de voir représentée la domination des adultes sur les enfants alors qu’elle est partout. C’est même LE grand scandale : c’est une domination naturalisée, essentialisée, mais on ne veut pas la voir.

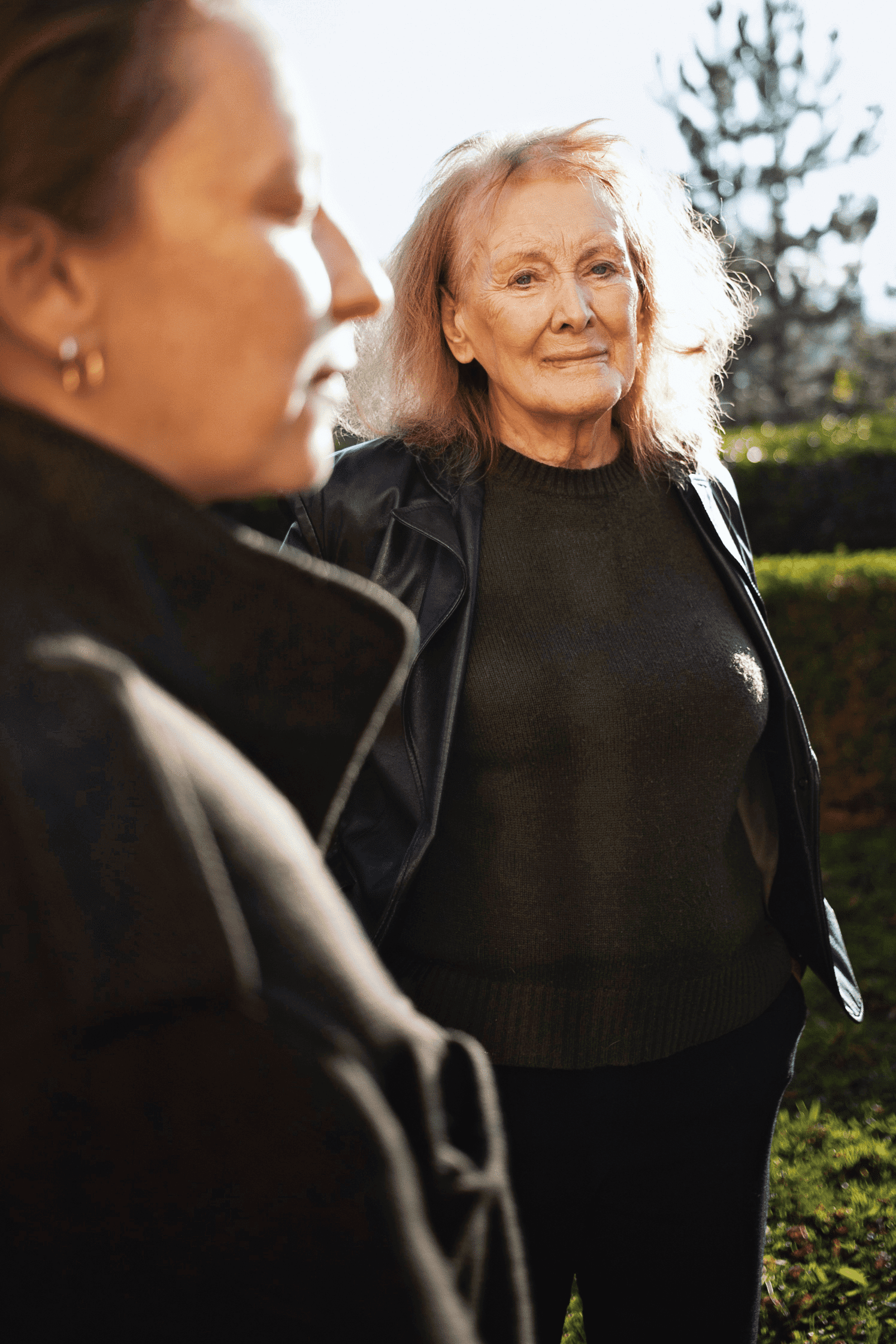

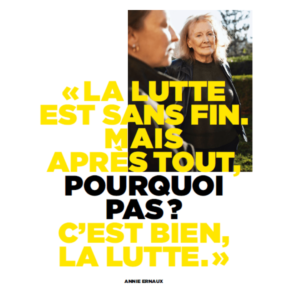

Annie Ernaux « La lutte est sans fin. Mais après tout pourquoi pas ? C’est bien, la lutte. » La Déferlante 1

Annie Ernaux, vos parents ne formaient pas un couple traditionnel dans la distribution des rôles féminin et masculin. Quel impact cela a‑t-il eu sur votre trajectoire ? Qu’en est-il de votre côté, Céline Sciamma ?

Annie Ernaux : En effet. La douceur était du côté de mon père. Ma mère, qui avait une carrure assez forte, tenait le commerce en maîtresse femme, n’hésitant pas à sortir les types saouls du café. Mais c’était aussi celle dont on se moquait par-derrière : j’entends encore une cousine me dire « ta mère, c’est un cheval ». Ce modèle parental, je l’ai trouvé tout à fait normal jusqu’à l’adolescence. Ce qui en est resté, c’est qu’à mes yeux les femmes sont plus puissantes que les hommes. Au fond de moi, je cherche des hommes qui sont plus faibles que moi.

Céline Sciamma : Moi, mes parents m’ont eue très jeunes, en 1978, pendant leurs études. Ils ont d’abord constitué un modèle plutôt ouvert : toute petite, j’ai été élevée avec un père à domicile et une mère qui travaillait. Ils étaient représentatifs d’une génération qui aspirait à une vie nouvelle. Mais ces rôles se sont ensuite inversés, et j’ai finalement grandi dans un univers plus classique. Je suis pile poil l’enfant d’une époque dans laquelle le sentiment qu’on avait de se choisir donnait l’espoir de faire différemment dans la conjugalité. Un malentendu qu’ont vécu bon nombre de couples, dont le pacte de départ, marqué par une espèce d’ambition, n’a pas tenu. Et je ne suis pas la seule à en juger ainsi, maintenant que j’ai l’âge de regarder mes parents comme des individus et de mettre leur parcours en regard avec un certain contexte. C’est un constat qu’ils faisaient eux-mêmes : j’ai entendu ma mère dire à mon père « on a dérivé ».

Ce que vous êtes en train de nous raconter en quelque sorte, c’est le livre d’Annie Ernaux, La Femme gelée.

Céline Sciamma : Je ne savais pas que votre livre La Femme gelée avait été si attaqué.

Annie Ernaux : Passion simple³ l’a été également, mais ce fut un succès de librairie. Aujourd’hui encore, les thèmes qui sont développés dans La Femme gelée ne sont pas considérés comme des sujets réellement légitimes, même si le concept de la « charge mentale » s’est popularisé.

« Certains livres sont vitaux ? Mais on met longtemps à comprendre pourquoi ils le sont »

Quel rôle ont joué les livres d’Annie Ernaux dans votre jeunesse, Céline Sciamma ?

Céline Sciamma : Ils m’ont fait comprendre des choses de mon enfance, comme la honte, par exemple. Car l’enfance, ou plutôt les enfances, sont marquées par la honte, qu’elle soit sociale ou autre. Ce sont aussi des textes grâce auxquels j’ai pu me projeter : j’avais l’impression d’accéder aux pensées des femmes adultes, de trouver une sorte de matière documentaire pour appréhender le futur. Puis l’année de mon bac, La Place [publié en 1986 et récompensé par le prix Renaudot] était au programme. C’était quelque chose d’incroyable d’habiter dans la même ville que l’autrice. On vous tend un livre, et puis le dimanche, pendant que vous êtes chez le primeur, on vous montre une femme en vous disant que c’est Annie Ernaux. Brusquement, la figure d’une femme autrice se trouve incarnée, prend chair.

Annie Ernaux : Je n’y avais jamais pensé !

Céline Sciamma : En dehors des autrices jeunesse comme Susie Morgenstern ou Bernadette Després [la dessinatrice de Tom-Tom et Nana] – dont les voix comptent aussi beaucoup à mes yeux, d’ailleurs –, vous êtes sans doute la première femme vivante dont j’ai lu les livres.

Comment devient-on autrice, justement, ou réalisatrice ? Pour une femme, la création relève-t-elle d’une transgression ?

Annie Ernaux : Mon premier manuscrit, écrit à 22 ans à partir d’une matière qui allait un jour devenir celle de Mémoire de fille⁴, a été refusé par les éditeurs. Les années d’après correspondent à un itinéraire classique de femme : l’avortement, le mariage, les grossesses, les études qui ne sont pas finies… Avec deux jeunes enfants, écrire est devenu un horizon lointain, mais je n’en ai jamais abandonné le projet. À la trentaine, alors que ça ne va plus du tout avec mon mari, je sens que je n’ai rien à perdre. Sans en parler à personne, je me lance dans Les Armoires vides⁵, qui sera publié par Gallimard en 1974. Avec cette publication, le regard que ma mère, ma belle-famille, mes collègues enseignant·es pose sur moi n’est plus le même. C’est comme si j’avais fait un enfant dans le dos à tout le monde ! Mais les conditions matérielles de ma vie étaient toujours les mêmes. J’ai galéré pendant pas mal d’années, jusqu’à ce que je commence à faire le ménage dans ma vie.

Céline Sciamma : Pour moi, ça été très différent. De manière assez fluide, j’ai structuré ma vie autour du travail d’écriture et de création, choses auxquelles j’avais toujours aspiré. C’est un luxe incroyable. Je ne suis pas vaccinée contre la norme, et ça passe quand même par des renoncements, tel que celui de faire famille, par exemple. Mais ce sont des décisions prises en toute lucidité.

Annie Ernaux : Ne pensez-vous pas que la conscience que vous avez eue très tôt de vos désirs vous a libérée de beaucoup de choses ?

Céline Sciamma : C’est certain.

Annie Ernaux : Parce que de mon côté, à partir de 20 ans il était clair que je voulais dédier ma vie à la littérature. Mais j’ai été rattrapée par le cul ! Et le cul, pour moi, c’étaient les hommes et […]

Faut-il opposer la solitude du travail de l’écriture au côté collectif de la réalisation d’un film ?

Céline Sciamma : Le partage n’est pas si clair. L’avantage du cinéma, c’est qu’il y a un peu tous les plaisirs : au début, on écrit en solitaire, puis on est trente sur un tournage pendant deux mois, et ensuite on se retrouve à deux, dans une conversation avec la monteuse ou le monteur. Et finalement, on reprend la route seule. Donc pour moi, le cinéma, c’est du solitaire et du collectif. Mais comme dans toute pratique artistique, non ? En tous les cas, si je devais me projeter dans une activité en particulier, ce que je préfère, c’est écrire. Le cinéma, c’est très physique, avec un côté « grosse machine ». Même s’il y a beaucoup de joie là-dedans, je ne sais pas si je me vois faire ça toute ma vie.

Annie Ernaux : L’écriture, c’est franchement solitaire d’un bout à l’autre.

Vous avez en commun le thème de la passion amoureuse. Dans Portrait de la jeune fille en feu (2019), Céline Sciamma, vous mettez en scène une politique de l’amour fondée sur l’égalité. Pensez-vous que l’égalité comme utopie amoureuse a plus de chance d’advenir dans l’amour lesbien ?

Céline Sciamma : Ce qui est certain, c’est qu’il y a dans l’hétérosexualité une culture qui légifère les rapports de manière très forte. Nous, les lesbiennes, nous pouvons davantage sortir de ces trames préécrites, mais cela ne veut pas dire qu’on y parvient. Dans le cas de Portrait de la jeune fille en feu⁶, récit qui se déroule au XVIIIe siècle, cette égalité ne peut advenir qu’entre deux femmes. Le cinéma structure nos imaginaires, notamment nos imaginaires amoureux. Une fiction d’égalité entre un homme et une femme est tout à fait possible… puisque c’est une fiction ! [rires]. Mais, de fait, il en existe peu. Dans le cinéma français, on est, hélas, trop habitué·es aux dynamiques de conflit qui font avancer les récits. En tant que réalisatrice, j’essaie de travailler d’autres narrations parce que je constate que mon regard a été hanté par des passages obligés pour faire fiction. Dans mon prochain film, tourné avec des enfants, je me suis attachée à ne pas leur faire jouer des situations conflictuelles. C’est ce qui m’intéresse dans l’égalité : que se passe-t-il si deux personnes sont d’accord ? Qu’est-ce qu’on raconte ? Souvent, à la fin d’une comédie romantique, après toute une série de conflits, les deux personnages se mettent d’accord pour signer un contrat. Mais qu’est-ce qu’on raconte si elles sont d’accord dès le départ ? Quelle fiction on tisse ?

Dans Passion simple (1991), la passion décrite s’apparente à un asservissement. Annie Ernaux, une relation amoureuse n’est-elle pas forcément une forme d’aliénation ?

Annie Ernaux : Oui, mais dans mon livre j’introduis une distanciation par rapport à ce rapport d’aliénation. D’ailleurs, je dois dire que son adaptation au cinéma par Danielle Arbid [avec un titre éponyme] accentue l’hétéronormativité qui s’applique à cette relation, en gommant la différence d’âge du récit initial, dans lequel la narratrice est dix ans plus âgée que son amant. Il y a eu un contresens formidable à la sortie du livre. On m’a comparée à Madame Bovary. Mais Madame Bovary, c’est un personnage ! Or, je ne suis pas un personnage, je suis celle qui prend la plume. La critique masculine a été particulièrement effroyable. On m’a même affublée du surnom de « Madame Ovary ». Un auteur homme n’aurait jamais essuyé ce genre de critique ! A‑t-on reproché à Goethe d’écrire Les Souffrances du jeune Werther ? Les hommes ont le droit d’écrire sur la passion sans qu’on les emmerde et pas les femmes. Elles doivent rester à leur place et être aimées (ou pas) ! Cela étant, mon livre a été lu et apprécié autant par des hommes que par des femmes. J’ai reçu également beaucoup de lettres de lecteurs et lectrices homosexuel·les. J’ai d’ailleurs noué une correspondance sur ce livre avec un couple d’hommes, correspondance qui a duré jusqu’à maintenant.

Céline Sciamma : Pour moi, Passion simple est d’abord un livre qui raconte la lucidité d’une aliénation. C’est pour cela qu’il permet à beaucoup de monde de pouvoir s’identifier à la narratrice. À la fin du livre, la narratrice se réunit avec elle-même, retrouve son intégrité, grâce à cette dernière phrase : « Quand j’étais enfant, le luxe, c’était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j’ai cru que c’était de mener une vie d’intellectuel. Il me semble maintenant que c’est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou une femme. » Si j’avais dû adapter votre livre, je crois que je serais partie de cette phrase finale.

Dans votre premier film, Naissance des pieuvres, vous montrez notamment à quel point la norme hétéro peut aliéner des jeunes filles, à l’aube

de leur vie sexuelle.

Céline Sciamma : Le film⁷ était conçu comme une radiographie des féminités à travers trois adolescentes. Je voulais parler de désir plus que d’amour : c’est souvent une étape qu’on zappe. Alors que, s’il y a une chose dont on se souviendra toujours, dans la vie, c’est du chemin qui mène au baiser… Ce qui était vraiment chelou dans le film à l’époque, c’était d’inclure, dans ces chorégraphies du désir, celle d’un désir lesbien, celui du personnage de Marie, jouée par Pauline Acquart. Le personnage de Floriane, joué par Adèle Haenel, n’est pas la méchante qui repousse ce désir dont elle est l’objet : c’est plutôt la jolie fille condamnée, en quelque sorte, à l’hétérosexualité.

Annie Ernaux : Quel a été l’accueil de Naissance des pieuvres ?

Céline Sciamma : Il a été bien reçu. Il faut dire qu’on était au festival de Cannes, on affichait des signes extérieurs de richesse [rires] ! Depuis, le regard sur certains aspects du film a évolué, le mien comme celui des spectatrices et spectateurs. J’ai réalisé il y a trois ans que ce que j’avais filmé avec le personnage d’Anne, joué par Louise Blachère, vivant son premier rapport sexuel, c’était une scène de viol, sans jamais l’avoir nommé ainsi – tout comme dans Mémoire de fille vous décrivez un viol sans mettre ce mot dessus. Mais lors de la sortie du film, en 2007, ce qui suscitait des cris de dégoût dans la salle, c’était le fait qu’Anne, au terme de cette scène, crache dans la bouche du garçon. C’était ça le scandale, une femme qui crache dans la bouche d’un homme. Ce qui est drôle, c’est qu’Adèle [Haenel] m’a raconté que lorsqu’elle est allée présenter le film il y a six mois dans un lycée, elle a vu les élèves applaudir devant ce passage.

Autre scène troublante de votre œuvre, Céline Sciamma : celle de l’avortement du personnage de la servante dans Portrait de la jeune fille en feu. C’est comme un contrepoint très doux à cet « événement » que vous, Annie Ernaux, évoquez plusieurs fois dans vos livres dans sa dimension crue et violente.

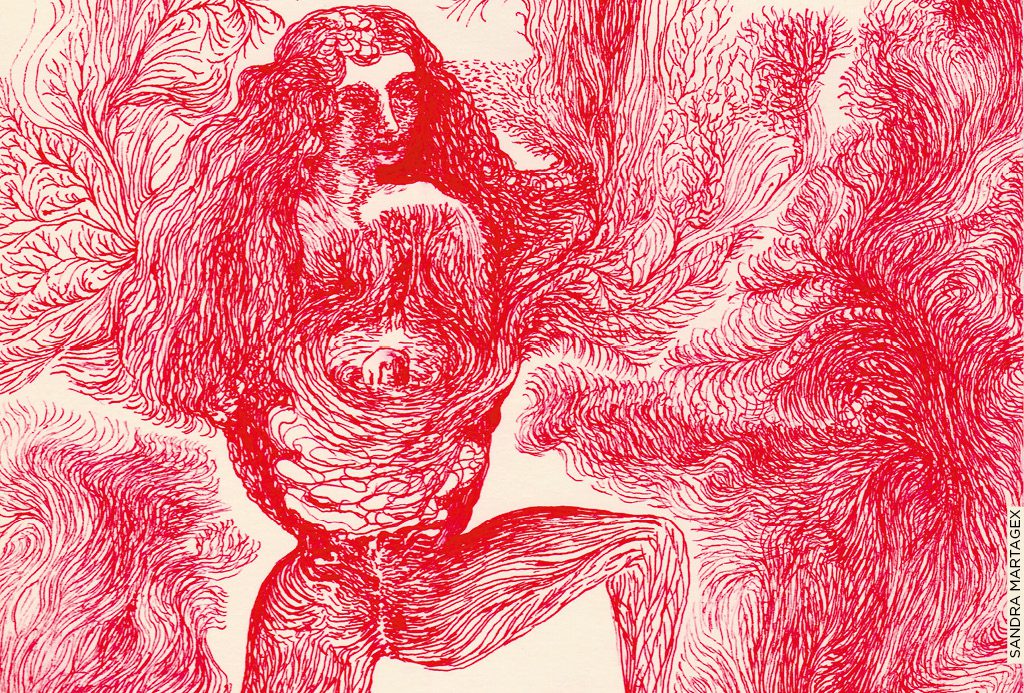

Annie Ernaux : C’est très rare de voir un avortement représenté. Dans mon livre L’Événement [Gallimard, 2000], j’écrivais : « Je ne crois pas qu’il existe un Atelier de la faiseuse d’anges dans aucun musée du monde. »

Céline Sciamma : C’est justement ce constat que vous faites qui m’a encouragée à imaginer cette scène ! Cette idée de mise en scène m’est apparue progressivement. Le déclic est venu avec l’idée d’introduire un enfant qui console la jeune femme qui avorte. Je me suis dit que la scène était alors suffisamment troublante pour accueillir tout le monde, les femmes qui ont avorté, celles qui ne l’ont pas fait, celles qui ont des enfants, celles qui n’en ont pas…

En montrant également Marianne en train de peindre cette scène, le film pose d’emblée la question de la représentation d’un tel « événement ».

Céline Sciamma : Pour préparer le film, j’ai fait beaucoup de recherches sur les femmes artistes. Ça m’a rendue très mélancolique de ne découvrir ce corpus d’images qu’à l’âge adulte, j’aurais aimé qu’elles m’accompagnent bien plus en amont dans ma vie. Mais il y a eu confiscation de nos représentations, de nos corps, de nos intimités. J’ai vu des autoportraits de meufs du XVIe siècle qui montrent leurs dents, qui mangent, qui sont ivres… Elles ne sont pas à moitié à poil sur une méridienne ! Un tableau de deux femmes qui fument en lisant un livre, ça fait du bien, franchement.

Céline Sciamma et Annie Ernaux, vous vous êtes toujours revendiquées féministes, y compris à l’époque pas si lointaine où c’était beaucoup moins courant de l’assumer qu’aujourd’hui. Comment êtes-vous devenues féministes ?

Annie Ernaux : Fondamentalement, je pense que j’ai été influencée par le modèle de femme forte de ma mère. Et puis chez moi la lecture du Deuxième Sexe en 1958 a été déterminante : ça a changé ma vie. Même si on n’employait pas encore ce terme, je peux donc dire que je suis devenue féministe en 1958. Et en même temps, je constatais à quel point, dans la vie quotidienne et conjugale, le féminisme de Beauvoir n’était pas praticable ! Si, au début des années 1960, on n’imaginait pas qu’un jour l’avortement serait autorisé, par contre, on savait très bien que la pilule avait été inventée [au milieu des années 1950] bien qu’interdite. On ne reliait pas encore la contraception au combat féministe. À l’époque, Simone de Beauvoir, par exemple, ne s’intéressait pas à la pilule. Elle s’en foutait.

Par la suite, comment votre féminisme s’est-il confirmé ?

Annie Ernaux : J’étais, de fait, très intéressée par des écrivaines qu’on pourrait dire féministes : George Sand, Virginia Woolf. Pour mon diplôme d’études supérieures, l’équivalent de la maîtrise, j’ai choisi d’étudier « la femme et l’amour dans le surréalisme ». Et puis, plus tard, je me suis engagée dans les mouvements des années 1970.

Céline Sciamma : Vous militiez au Mouvement de libération des femmes ?

Annie Ernaux : Je n’étais pas au MLF mais je militais à la Ligue du droit des femmes, à Choisir de Gisèle Halimi et au MLAC [Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception]. À l’époque, j’étais mariée, je vivais à Annecy. Un jour, j’ai voulu aller voir le documentaire Histoires d’A⁸ sur l’avortement. Mon mari n’était pas d’accord pour que j’y aille et j’avais dû quasiment faire le mur ! C’était ça le début des années 1970, il y avait cette lourdeur. Le slogan de l’époque, c’était « Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette ». Si j’avais mis une affiche avec ce slogan chez moi, mon mari l’aurait tout de suite déchirée. Dans ces mouvements, on était beaucoup de femmes mariées et on avait vraiment l’impression de refaire le monde. C’est aussi à cette époque qu’est née la sororité, sans qu’on la nomme ainsi : des groupes de femmes. Je n’avais jamais connu ça. Avant 1968, cela n’existait pas. C’est ça qui était formidable !

Et vous, Céline Sciamma, quel processus chez vous a abouti à cette affirmation d’un engagement féministe ?

Céline Sciamma : Aucune culture féministe ne m’a été transmise. Je suis une enfant des années 1980, biberonnée à « Cocoricocoboy » [émission diffusée sur TF1 de 1984 à 1987] qui véhiculait clairement une culture du viol, à une époque où les femmes étaient totalement objectifiées… C’est vraiment mon inscription à la faculté de Nanterre qui a marqué mon entrée dans l’activisme. J’ai choisi d’y étudier parce que la fac abritait alors depuis un an la première association d’étudiant·es homosexuel·les de France : étudions Gayment. Militer dans cette association, c’était pour moi l’opportunité de sortir de la clandestinité. Je voulais « me réunir » : étudier, aimer, apprendre et agir au même endroit.

Donc d’emblée, l’engagement chez vous a été collectif ?

Céline Sciamma : Oui et j’insiste sur le fait que c’était presque un mode de vie : on allait au Pulp, la boîte de nuit lesbienne, on étudiait ensemble à la bibliothèque et on militait. J’avais 19 ans et enfin j’arrêtais de vivre une double vie. En plus, étudions Gayment était un collectif très mixte : il y avait les invalides avec nous, les trans, l’étudiant en droit du bâtiment G qui avait fait le séminaire mais était complètement pédé ! [rires]. Et puis j’ai commencé à militer sur une victoire : le Pacs [Pacte civil de solidarité, instauré en 1999, pour deux personnes de sexe différent ou de même sexe]. C’est à cette époque que j’ai connu les premières euphories des combats, une euphorie qu’on revit ces temps-ci avec les colleuses contre les féminicides et les mouvements antiracistes. Une euphorie qui fait qu’on peut regarder son pays en face en se disant que, ouais, il se passe quand même des choses.

Si les livres aident à devenir féministe, lequel a joué ce rôle chez vous ?

Céline Sciamma : Je suis une enfant de King Kong Théorie, même si j’étais déjà âgée quand je l’ai lu pour la première fois. J’avais 30 ans.

Annie Ernaux : Oui, en effet, je n’avais rien lu d’aussi fort depuis Le Deuxième Sexe. Avec cette première phrase : « J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisées, les imbaisables… » C’est un langage !

Céline Sciamma : Mais ce qui a surtout changé la donne, c’est qu’elle parle de son viol – et la manière dont elle en parle !

En 2017, l’affaire Weinstein met au jour le harcèlement sexuel et les violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Comment avez-vous perçu ou vécu le mouvement #MeToo qui a suivi ?

Annie Ernaux : Pour moi ça a été une lumière ! Je me suis dit : c’est formidable, je ne mourrai pas sans avoir vu cette révolution féministe. Comme je l’avais écrit dans Les Années [Gallimard, 2008], la révolution sexuelle avait bel et bien eu lieu, mais pas la révolution des femmes.

Céline Sciamma : Et la question du corps y est centrale. Car ce qui me frappe le plus, c’est le fait que les agressions sexuelles soient nommées et au centre de la lutte. Le viol, c’est vraiment la chose à laquelle les hommes ne réfléchissent pas. On est seules, nous les femmes, à y réfléchir. Et dès qu’on a un peu d’impact sur cette question – je pense à ça car l’année 2019, pour moi, a été marquée par les prises de parole d’Adèle Haenel –, on se voit reprocher de créer de l’inconfort. L’inconfort est pourtant minime : il s’agit de voir, d’entendre, un peu. Mais on manque d’alliés. C’est une déception de se voir ainsi trahies par nos pères, nos frères.

En France, cela a été long avant que des personnalités ne s’emparent du mouvement #MeToo, y compris dans le monde du cinéma.

Céline Sciamma : Oui et non. Il y a des femmes qui ont pris la parole. Mais est-ce qu’on les écoute ? Est-ce qu’on écoute Sand Van Roy quand elle parle de Luc Besson ? L’enquête a été reprise dans plusieurs médias américains, mais très peu en France. Le problème, c’est vraiment le traitement de cette parole. Et puis ça n’a pas mis tant de temps que ça. Il a fallu deux ans. Il faut du temps psychique pour arriver à prendre la parole comme l’a fait Adèle Haenel, pour se sentir armée.

Annie Ernaux : Je me souviens de la tribune sur la « liberté d’importuner » [publiée dans les pages Débats du Monde] en janvier 2018. C’était du pain bénit pour les médias, ça permettait d’opposer les femmes. Quand on m’a demandé mon point de vue sur le sujet, j’ai répondu que je ne voulais pas rentrer là-dedans.

Céline Sciamma : Pourquoi, quand on parle de viol, nous renvoie-t-on à des histoires d’érotisme si ce n’est qu’on vit dans une société où le viol est érotisé ? Je suis globalement effarée par la pauvreté des arguments qui nous sont opposés. Le masculinisme ne produit pas de pensée. Essayez de faire plus de trois lignes sur cette idée qu’il faudrait séparer l’homme de l’artiste… C’est l’inverse qui est très beau : c’est respecter les artistes que de dire qu’ils sont complètement logés dans leur œuvre, qu’on ne peut pas les en expulser. C’est les prendre au sérieux, une façon de leur dire : « on vous écoute, vous mettez une parole dans le monde ».

Annie Ernaux : Un autre argument que l’on entend tout le temps, c’est : « Est-ce que vous n’allez pas trop loin ? » Qu’est-ce que ça signifie « aller trop loin » ? Il y a comme ça tout un arsenal de phrases qui sont malheureusement des lieux communs accessibles à tout le monde.

Céline Sciamma : Tout à fait ! « C’est pas la bonne pancarte », « Il fallait pas le dire avec ce ton-là »… Aux César, ce n’était soi-disant « pas la bonne année » pour qu’Aïssa Maïga prenne la parole. Sauf qu’en fait c’était l’année de Black Lives Matter ! « Ah non, mais si elle avait été drôle, j’aurais été antiraciste »… Non mais allez vous faire foutre [soupirs].

On vit une époque très ambiguë, entre avancées féministes et répression accrue des mouvements sociaux. Faut-il pondérer l’espoir qu’on voit naître ?

Annie Ernaux : Je reste prudente. De toute façon, il reste encore des montagnes à soulever. Mais ce qui se passe actuellement me donne davantage d’espoir. Pour nous, en tant que femmes, il s’agit de ne rien laisser passer. La lutte est sans fin. Mais après tout, pourquoi pas ? C’est bien, la lutte.

Céline Sciamma : Il y a l’échelle de nos vies individuelles et celles de nos luttes collectives. On peut se battre pour des alternatives, ou les incarner au jour le jour, en faisant de nos existences des sortes de laboratoires dans lesquels s’expérimenteraient d’autres manières de faire communauté. Alors oui, on va lutter toute notre vie, mais nous serons riches de ces luttes, qui engagent la totalité de nous-mêmes. C’est ce que je trouve appétissant pour le futur. Il s’agit vraiment de penser le féminisme comme une reconfiguration intégrale du monde. •

Entretien réalisé le 8 décembre 2020 par Lucie Geffroy et Emmanuelle Josse, respectivement journaliste et éditrice, toutes les deux cofondatrices de La Déferlante.

NOTES

- Sorti en 2011, le deuxième long-métrage de Céline Sciamma, Tomboy met en scène le personnage de Laure, 10 ans, qui se fait passer pour un garçon auprès de Lisa et sa bande. Le temps d’un été, elle devient Mickaël… jusqu’à ce que l’imposture vole en éclats.

- Dans La Femme gelée (Gallimard, 1981), la narratrice raconte comment, jeune étudiante brillante, elle est peu à peu rattrapée par les contraintes de la vie conjugale et de la maternité. Elle livre une description implacable de la charge mentale : le travail d’organisation de l’espace domestique – qui incombe encore majoritairement aux femmes.

- Passion simple, paru en 1991 aux éditions Gallimard et adapté en 2020 au cinéma par Danielle Arbid, est le récit clinique d’une relation que la narratrice noue durant quelques mois avec un homme plus jeune, et qui est marquée par la puissance dévorante de la passion, notamment du désir sexuel.

- Publié en 2016 aux éditions Gallimard, Mémoire de fille est le livre autour duquel Annie Ernaux, comme elle le dit elle-même, a tourné toute sa vie. Dans ce roman autobiographique, elle livre, près de 60 ans plus tard, le souvenir de son premier rapport sexuel : un viol qui ne dit jamais son nom.

- Dans ce portrait de son enfance normande, Annie Ernaux développe des thèmes récurrents dans son œuvre : l’importance de la figure de la mère et le tiraillement entre deux milieux sociaux, celui de ses parents, anciens ouvriers, et le milieu bourgeois et intellectuel qu’elle découvre comme étudiante pendant ses études.

- Le film met en scène la rencontre et l’amour impossible entre deux jeunes femmes, une peintre (Noémie Merlant) et son modèle (Adèle Haenel), dans la Bretagne du XVIIIe siècle.

- Sorti en 2007, Naissance des pieuvres est le premier long-métrage de Céline Sciamma. Marie, Floriane et Anne ont 15 ans : avides de métamorphoses, elles promènent leur ennui sur les bancs de la piscine municipale et dans les premières booms collégiennes. Mais le désir surgit là où on ne l’attend pas et bouleverse leurs destins.

- Réalisé en 1973, ce documentaire de Charles Belmont et Marielle Issartel, en partie financé par le Planning familial, donne la parole à des militant·es pour l’interruption volontaire de grossesse. À sa sortie, le film est interdit de diffusion par le ministre des Affaires culturelles, Maurice Druon.

PETITE RIMBAUD

À plusieurs reprises, il aura été question de poésie au cours de cette rencontre. Avant même que l’entretien ne débute, Annie Ernaux raconte qu’à 15 ans elle a lu Femmes damnées de Charles Baudelaire. « Je me souviens du premier vers », répond Céline Sciamma : « À la pâle clarté des lampes languissantes… » Les deux femmes s’accordent sur la misogynie du poète et se remémorent l’une des dernières strophes du poème : « L’âpre stérilité de votre jouissance […] Fait claquer votre chair ainsi qu’un vieux drapeau. » Céline Sciamma dira ensuite l’intérêt qu’elle porte aux femmes poètes. « On lit

très peu de poésie des femmes : Marceline Desbordes-Valmore… Récemment j’ai lu Louise Labé, j’étais trop contente : c’est vraiment l’histoire d’une femme qui a chaud au cul ! »

La réalisatrice raconte aussi qu’elle a lu il y a peu Les Muses françaises, une anthologie de poésie publiée en 1943 par Rosemonde Gérard, la femme d’Edmond Rostand, poétesse elle-même. « Elle écrit un poème sur les femmes poètes qu’elle présente : rien que ça, c’est incroyablement magnifique. Certaines sont célèbres, comme George Sand, d’autres moins. » Avant de quitter Annie Ernaux, Céline Sciamma lui offre une ancienne édition des Poèmes d’enfant de Sabine Sicaud, une poétesse française née en 1913 et décédée en 1928, dont les poèmes furent publiés quand elle avait 13 ans. « Une petite Rimbaud qui est morte très jeune », conclut la réalisatrice.

VILLE-MUSE

Annie Ernaux vit à Cergy depuis le milieu des années 1970, quand la ville est sortie de terre. Céline Sciamma y est née et y a vécu toute son enfance. Ville périphérique, située à une trentaine de kilomètres de Paris, dans le Val‑d’Oise, Cergy-Pontoise a joué un rôle important dans le parcours de chacune d’entre elles. C’est dans sa maison du quartier des Bois, surplombant la Seine, qu’Annie Ernaux a écrit l’essentiel de ses livres et observé la ville nouvelle se construire au fil des ans. Cergy a offert à l’écrivaine la matière de plusieurs de ses « journaux extimes » : Journal du dehors (Gallimard, 1993), La vie extérieure (Gallimard, 2000) ou encore Regarde les lumières mon amour (Seuil, 2014) dans lequel elle consigne ses passages à l’hypermarché du centre commercial des

Trois-Fontaines. Céline Sciamma,

quant à elle, y a tourné à plusieurs reprises, notamment Naissance des pieuvres filmé intégralement à Cergy. C’est aussi là qu’elle a tourné en partie Petite Maman, son dernier long-métrage qui sort cette année. « J’ai filmé des scènes dans la pyramide située au milieu de l’étang de Cergy, à l’intérieur, c’était magnifique », raconte-t-elle à Annie Ernaux. « C’est dingue de grandir dans une ville qui a presque le même âge que vous », souligne Céline Sciamma au cours de l’entretien tout en redisant son attachement pour cette « ville de pionniers », cette « ville-utopie ».

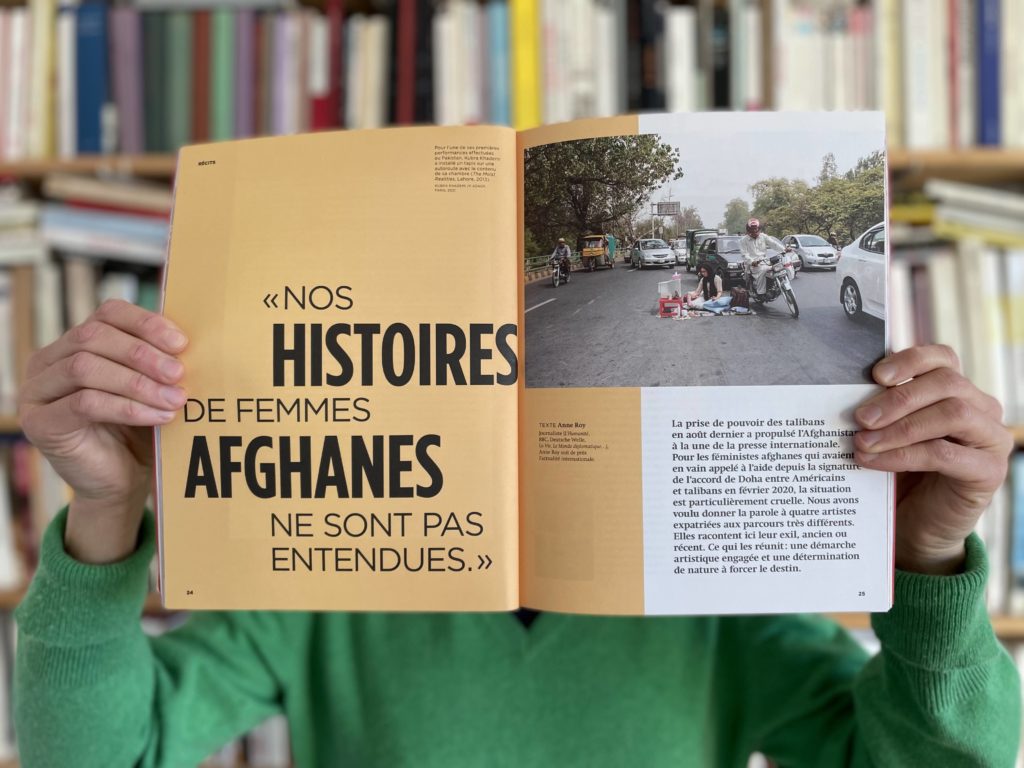

NOS CORPS, NOS CHOIX

En évoquant le droit à l’avortement et l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, Annie Ernaux et Céline Sciamma ont redit plusieurs fois, pendant cet entretien, la difficulté, pour les femmes de parvenir à l’autonomie reproductive. « J’ai été frappée, lors du vote de la loi autorisant l’IVG en 1975, de voir des mecs, poussés par la crainte de ne plus maîtriser la reproduction, dire que “les femmes n’auraient plus de limites” », raconte l’écrivaine. Chez Céline Sciamma, la colère est vive : « On vit dans un pays où ça fait huit ans – huit ans ! – que la procréation médicale assistée pour les lesbiennes est empêchée. Ce qui pose problème, c’est qu’on fasse des enfants sans les hommes. » Et la cinéaste de tracer la généalogie de luttes anciennes en évoquant les figures de Nelly Roussel (1878–1922), femme de lettres féministe, et de Madeleine Pelletier (1874–1939), première femme médecin française : « Avant la Première Guerre mondiale, ces néomalthusiennes militaient pour le contrôle de la natalité et pour certains droits que nous avons acquis depuis. Elles hallucineraient en voyant où nous en sommes rendues : tout ce pour quoi elles se sont battues, nous l’avons acquis. Et pourtant, nos vies, nos imaginaires, nos sexualités n’ont pas changé. Nous ne pouvons toujours pas vivre pleinement notre citoyenneté. »

1940

Naissance d’Annie Ernaux.

1975

Légalisation de l’avortement

en France.

1978

Naissance de Céline Sciamma.

1984

Annie Ernaux obtient le prix Renaudot pour La Place.

2007

Naissance des Pieuvres, premier film de Céline Sciamma.

2008

Les Années finaliste du Man Booker International Prize.

2019

Prix du scénario à Cannes pour Portrait de la jeune fille en feu.

2020

Céline Sciamma tourne à Cergy son dernier long-métrage qui sort cette année : Petite Maman.

2022

Le prix Nobel de littérature attribué à Annie Ernaux