Je suis paysanne depuis sept ans. Au début, ce qui m’a poussée à m’installer, c’était l’envie de changer de rythme, de me caler sur celui des saisons. De me sentir vivante parmi les vivant·es, qu’ils soient humain·es ou non humain·es. Oui, c’est ça d’avoir quelque chose qui me tient et

qui m’apprend.

Été 2017, c’est parti ! Avec mon conjoint on trouve une ferme à reprendre, 40 hectares, 40 vaches qui ne mangent que de l’herbe. La chambre d’agriculture nous serine que c’est trop petit : « Même en bio, il faut au moins 70 vaches pour faire vivre deux personnes. Vous devriez penser à aller travailler à l’extérieur, madame. » Tiens, marrant, c’est à moi qu’on le propose, jamais à mon conjoint…

On tient bon. Avril 2018, c’est le saut dans la grande aventure. Je m’y jette avec enthousiasme ! Il faut prendre ses marques, découvrir chaque parcelle, se familiariser avec le troupeau, apprendre à conduire une remorque de 16 tonnes, atteler les outils (car pas question que ça soit que les bonhommes qui s’en occupent), prendre le rythme de la traite matin et soir, jongler entre les listes de choses à faire qui se rallongent chaque jour un peu plus. C’est dur, faut tenir la cadence, mais on y croit.

Les semaines et les saisons défilent. Je vois arriver les mûres, je me dis que j’ai hâte de pouvoir faire des confitures. Et puis c’est trop tard, pas eu le temps de les cueillir, on verra l’année prochaine.

Et il y a ce jour comme les autres, mais qui a pour moi l’effet d’un électrochoc. On s’était encore engueulés avec mon conjoint-associé pour… bah, je ne sais même plus pourquoi. Depuis des mois la tension était permanente à cause de la fatigue, du surtravail, du mal de dos, de l’astreinte quotidienne lourde, du prix du lait qui avait encore chuté, des résultats économiques qui nous mettaient la pression ; à cause du pas de relais, du jamais de temps pour soi.

Un quotidien dénué de sens

Je vais chercher notre fille à l’école, on rentre, je l’installe devant un dessin animé car je dois faire la traite. Je lui donne un goûter : une Pom’Pote, un yaourt et un biscuit, et je pars chercher les vaches. Je ne me sens pas bien, il y a un truc dans ma gorge qui m’étouffe, mais pas le temps d’y faire attention, faut que je me speed pour que la petite ne reste pas trop longtemps devant l’écran. La pression de me sentir mauvaise mère en plus.

Je commence la traite, et puis d’un coup les larmes débordent de mes yeux, elles ne s’arrêtent plus. Je me dis que ce que je fais n’a aucun sens : je fais la traite pour gagner quelques dizaines d’euros pour pouvoir ensuite acheter en grande surface des Pom’Potes et des yaourts alors que j’ai des pommes sur mes pommiers mais pas le temps de les ramasser. Idem pour les yaourts : la ferme produit du lait, mais on trouve pas un fucking moment pour en faire ! Et ce sont ces mêmes grandes surfaces et ces agro-industriels qui nous paient si mal…

Aucun sens.

C’était pas pour ça que je voulais être paysanne. C’est pas ça, être vivante parmi les vivant·es. Le vivant n’a que faire de nos jonglages quotidiens pour tout faire rentrer dans la même journée. La pression du rendement, de l’efficacité à tout prix, de vouloir être productive encore plus et plus. Comme si on ne l’était pas déjà assez entre le travail à la ferme, les enfants, le travail domestique, le soin aux proches, l’attention à la cohérence écologique de nos vies !

Reprendre la main sur nos conditions d’existence

Alors, en groupe de meufs paysannes, les langues se délient, on commence timidement à se livrer : « Je me sens tellement nulle », « Je culpabilise en permanence en me disant que je pourrais faire plus », « Je suis épuisée mais j’ai l’impression de ne pas en faire assez ou pas bien »…

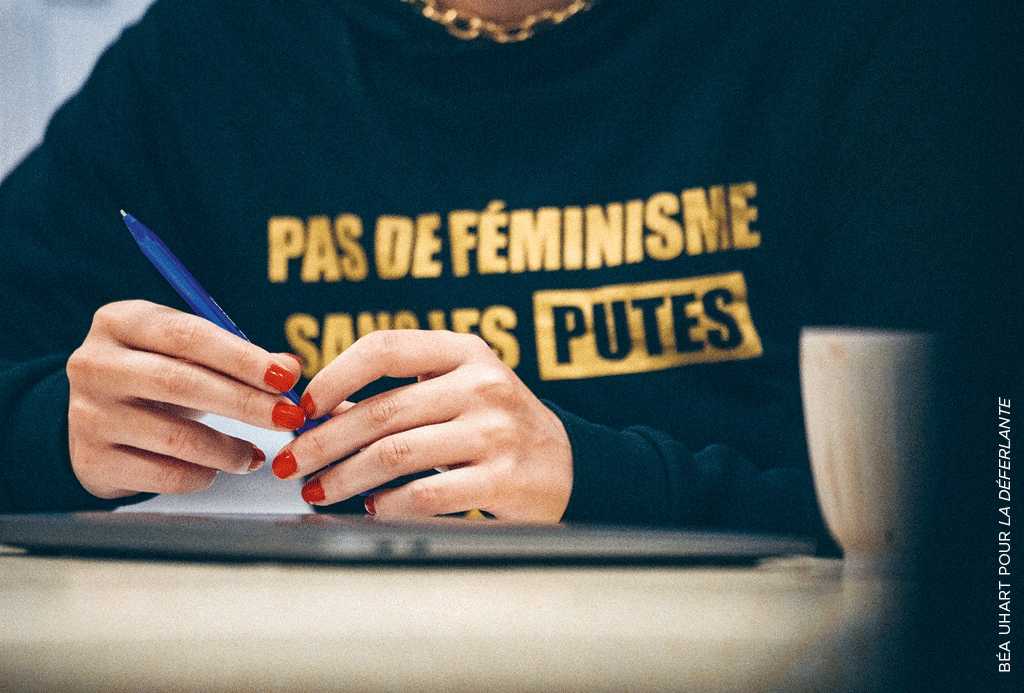

Toutes ces phrases font écho en nous, et lentement nous sortons de la culpabilité individuelle. Si nos vécus résonnent, ce n’est pas nous le problème mais bien le système qui engendre ces situations. Ce système capitalopatriarcal nous éreinte. Nous abîme au plus profond de nous-mêmes. Il s’ancre dans une vision essentialiste du vivant et de la nature en les réduisant à des matières inertes que l’on peut exploiter, piller, violer.

Beau parallèle avec le processus d’essentialisation des femmes qu’on a enfermées dans une prétendue « nature faible », esclaves de leurs émotions, en opposition au monde des hommes, où régneraient la raison et la logique, afin de justifier leur exploitation et bénéficier de leur travail gratuit et dévalorisé.

Ce système binaire et genré a créé une hiérarchisation des valeurs dites masculines sur celles dites féminines, privilégiant la force, l’endurance, l’ambition, et méprisant l’empathie, l’attention. Il légitime de fait le productivisme et l’extractivisme* comme étant dans l’ordre « naturel » des choses. Tout comme il légitime les rapports de domination, qu’il soit de genre, de race, ou de classe, nous imposant un rapport destructeur au monde.

Ce système mortifère a colonisé nos imaginaires et a créé chez nous de la culpabilité et des injonctions contradictoires : pour être une bonne agricultrice, il faut que je travaille encore plus, mais pour être une bonne paysanne, il faut que je sois davantage disponible. Travailler avec le vivant demande de prendre le temps d’observer, de sentir, d’analyser…

J’ai envie de mettre un grand coup de pied à cet ordre de valeurs ! Et revendiquer l’attention et le soin comme prisme obligatoire de nos luttes, car je ne vois pas d’autre solution face au merdier écologique et humain dans lequel nous sommes embourbé·es.

Aujourd’hui, après plusieurs remises en question, notre ferme a évolué, nous sommes sorti·es de la seule production laitière. Elle s’est ouverte et diversifiée en plusieurs ateliers : vaches allaitantes, céréales, arboriculture, avec toujours au cœur de notre réflexion le travail de subsistance pour essayer de reprendre la main sur nos conditions d’existence, pour nous rapprocher de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Ce chemin a été dur à parcourir mais il est libérateur. Aujourd’hui, je me sens fière d’être entourée de femmes et d’hommes qui luttent pour une agriculture profondément paysanne qui cultive les interdépendances avec le vivant et se mette à son rythme, dans sa diversité. •

Cette chronique a été écrite par Gwennenn Montagnon. Elle est la dernière d’une série de quatre écrites par le collectif de paysannes en non-mixité Les Elles de l’Adage 35 (association d’éleveurs et éleveuses en système herbager autonome et économe en Ille-et-Vilaine).

* L’extractivisme est l’exploitation massive et irraisonnée des ressources naturelles.