« Là, c’est mon lit. Celui de mon petit frère, Jamal, est ici. Et là, c’est mon bureau. » Joury sourit timidement en me faisant visiter sa nouvelle chambre dans une maison de la région d’Angers. La jeune Palestinienne aux longs cheveux noirs est arrivée en janvier 2025.

Joury est née il y a onze ans dans la ville de Gaza. Le 13 octobre 2023, une frappe aérienne a pulvérisé l’immeuble où elle habitait. Après le massacre commis par le Hamas en Israël le 7 octobre, le gouvernement israélien a choisi de punir collectivement toute une population. Comme pour des centaines de milliers d’autres enfants, ce qui constituait sa vie de petite fille a été réduit en poussière en quelques secondes. Quand l’armée israélienne a lancé l’ordre d’évacuation, Joury a juste eu le temps de dévaler les six étages avec, sur le dos, son cartable rose dans lequel elle avait glissé quelques feuilles et habits. Roses, encore.

Ce sac à dos est là, en France, soigneusement posé sur la commode blanche qui fait face au lit de Joury. « Ce cartable m’a accompagnée chaque fois qu’on a dû fuir à l’intérieur de la bande de Gaza. C’était mon sac d’école là-bas. Il est très solide ! Il a vécu la guerre avec nous, et pourtant il est encore en très bon état. Ma mère ne voulait pas que je le prenne avec moi en France, mais j’ai insisté. Avec lui, j’ai l’impression de transporter mes souvenirs d’enfance. »

Ces souvenirs de la plage, du studio de musique d’Ayman, son père, des hamburgers du Taboon, son restaurant préféré, de tous ses vêtements qu’elle rangeait précieusement dans le placard de sa chambtrre… « Ma chambre était plus grande à Gaza. Elle était plus belle aussi. Il y avait trois couleurs. Du blanc, du bleu et du rose, bien sûr. »

Une enfance au son des drones israéliens

Joury a passé les dix premières années de sa vie entre les murs érigés au nord par Israël et les hauts grillages élevés par l’Égypte au sud de l’enclave palestinienne. Ce blocus mis en place après l’arrivée au pouvoir du Hamas en juin 2007, obligeait plus de 2 millions de personnes à vivre enfermées sur un minuscule territoire de 360 kilomètres carrés, une prison à ciel ouvert survolée continuellement par des drones israéliens. Leur bourdonnement a peuplé les nuits de la petite Palestinienne depuis son plus jeune âge. Un bruit de tondeuse à gazon qui s’ancre tellement dans votre esprit qu’il vient presque à vous manquer lorsqu’il s’arrête.

C’est là que j’ai rencontré Ayman il y a plus de dix ans durant l’une des nombreuses offensives israéliennes contre l’enclave. Celle-ci s’appelait « Bordure protectrice », c’était en juillet 2014. Les armées du monde entier cultivent cette habitude étrange : donner des noms aux guerres. Comme si cela les rendait moins violentes, ou plus justes. Ayman était alors mon traducteur. Ensemble, nous avons écouté les récits de familles de victimes, de survivant·es sorti·es des décombres de leurs maisons, de mères dévastées par la perte d’un·e enfant. Lorsque je suis rentrée en France, nous sommes resté·es en contact, lié·es par ce que nous avions vu et entendu.

Joury est la fille aînée d’Ayman – elle a deux frères, dont le plus jeune est né en exil. Son père me parle d’elle depuis toujours. Il est si fier qu’elle se soit passionnée très tôt pour le foot, comme lui, si fier aussi qu’elle écrive des chansons.

Une guerre totale contre les Gazaoui·es

Le matin du 7 octobre 2023, le Hamas allié à d’autres groupes armés islamistes lance une attaque d’une violence inédite sur le sud d’Israël. Au moins 1 200 personnes, en majorité civiles, sont assassinées et quelque 7 500 sont blessées, selon l’Unicef. 250 otages sont amené·es dans l’enclave palestinienne, dont des femmes et des enfants. Très vite, Benyamin Nétanyahou, le Premier ministre israélien d’extrême droite, promet que « l’ennemi paiera un prix sans précédent ».

Jusqu’à la signature d’une trêve, le 19 janvier 2025, l’armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza y compris les zones qu’elle a définies comme refuges pour les civil·es. Au sol, les soldat·es prennent le contrôle des villes les unes après les autres jusqu’à occuper en mai 2024 le point de passage vers l’Égypte à Rafah. Le blocus qui sévissait depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas en 2007 devient un siège total. Israël contrôle les entrées de toute l’aide humanitaire.

En 2024, les ONG alertent sur un risque de famine au nord de la bande de Gaza.

En quinze mois de guerre, 50 000 Palestinien·nes ont été tué·es (plus de 2 % de la population) et plus de 111 000 ont été blessé·es, selon l’ONU. Plus de deux tiers des victimes sont des femmes et des enfants. De nombreux corps seraient encore sous les décombres. 60 % des habitations ont été détruites.

En novembre 2024, un comité spécial de l’ONU a affirmé que les méthodes de guerre qui ont été utilisées par Israël « correspondent aux caractéristiques d’un génocide ». Quelques jours plus tard, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Le 18 mars, Israël rompt le cessez-le-feu, les bombardements reprennent. À l’heure où nous bouclons ce numéro, mi-avril 2025, ils avaient fait plus de 1 500 mort·es.

Une lignée de femmes déterminées

Je me suis souvent demandé qui avait transmis à Joury son courage. Je l’ai compris le jour où j’ai pu discuter plus longuement avec Wafaa, sa grand-mère paternelle. Elle est encore piégée dans la bande de Gaza et vit sous une tente, dans un camp de déplacé·es de Khan Younès, au sud de l’enclave. Nous avons échangé par WhatsApp, elle a refusé de répondre à mes questions par des notes vocales. Wafaa a voulu écrire. Pour cette Palestinienne, âgée de 60 ans, chaque mot compte.

« Joury est ma première petite-fille, et j’ai attendu sa naissance avec impatience. Quand elle est née le 12 juillet 2013 à Gaza, je l’ai serrée contre moi, et mes larmes ont coulé. Elle est la première source de bonheur dans notre famille. Joury a toujours montré une maturité surprenante, en même temps qu’elle est très sensible et pleure facilement. Je lui ai appris à ne pas se laisser submerger par ses émotions et à toujours persévérer. Je lui dis souvent : “Si tu veux devenir médecin, il faut que tu sois forte, confiante et excellente en classe.” Ma petite-fille est intelligente. Elle parle peu, mais, crois-moi, son regard en dit long. »

Le regard de Wafaa aussi en dit long quant à son histoire personnelle. Sur une photo prise en janvier dernier, quelques heures après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, elle pose devant une petite table improvisée sur laquelle trônent un plat de falafels, du houmous et quelques pommes de terre. Derrière elle, on devine la tente où elle vit depuis plus d’un an. Wafaa sourit, mais ses yeux trahissent une infinie tristesse. La grand-mère de Joury est épuisée physiquement et émotionnellement.

Au printemps 2024, sa famille a été séparée, déchirée par l’exil. Ça n’était jamais arrivé : lors des précédentes offensives israéliennes, les Mghames sont toujours resté·es ensemble. La majorité des familles palestiniennes répètent la même chose : « Nous préférons mourir ensemble, avec nos enfants, sous les bombes. » Ma grand-mère a vécu la Seconde Guerre mondiale ; elle employait la même formule. Adolescente, à l’arrivée des troupes allemandes, elle est restée dans sa ferme jurassienne avec ses parents. Pour faire face ensemble. Résister.

Le 30 avril 2024, Wafaa n’est pas montée avec sa famille dans le bus en direction de l’Égypte pour y trouver refuge. Sur une vidéo filmée par son fils Ayman, on la voit, tremblante, qui essuie ses larmes avec son hijab noir et fait un signe de la main à Joury, comme le font les grands-mères pour dire au revoir à leurs petits-enfants. Mais la Palestinienne le sait : celui-ci a des airs d’adieu.

« Leur départ a été le moment le plus douloureux de ma vie. Comment pouvais-je continuer à vivre loin de mes enfants, de mes petits-enfants ? J’ai essayé de me consoler en me disant que leur sécurité était plus importante que tout. L’exil est une épreuve difficile, que seul celui ou celle qui l’a vécu peut comprendre. »

La famille Mghames n’avait pas réussi à collecter suffisamment d’argent pour payer les passeurs égyptiens, les seuls capables de leur faire franchir le poste-frontière de Rafah vers l’Égypte. Les 45 000 dollars réunis grâce à une campagne de dons en ligne ne suffisaient pas à faire sortir tout le monde, et on ne négocie pas avec des trafiquants d’êtres humains. Au milieu de la guerre, dans le camp de déplacé·es de Khan Younès, il a fallu faire un choix. Ayman avait prévu de faire partir les femmes avec les enfants. Mais au dernier moment, Wafaa a fermement refusé de partir. « Je n’ai jamais, à aucun moment, envisagé de quitter Gaza. La Palestine, c’est ma terre. Je resterai ici jusqu’à mon dernier souffle. »

Elle est donc restée dans l’enclave palestinienne avec Ahmad, son dernier fils. Wafaa ne veut plus fuir ni reconstruire une nouvelle fois une vie ailleurs. Depuis sa naissance, son histoire est marquée par la violence de la guerre. À chaque étape de son existence, les armes l’ont contrainte à tout quitter pour recommencer encore et encore. Sa famille est originaire d’un village près du lac Tibériade en Palestine, d’où elle a été chassée en 1948 au cours de la Nakba1«Catastrophe» en arabe, ce terme désigne le déplacement forcé de près de 800000 Palestinien·nes lors de la création de l’État d’Israël. Wafaa est née dans un camp de réfugié·es de Tripoli, dans le nord du Liban. Son père meurt lorsqu’elle a 6 ans seulement. « Ma mère devait travailler et élever seule ses onze enfants. » La Palestinienne s’éduque et se politise. À peine majeure, elle rejoint l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) dirigée par Yasser Arafat.

La douleur de la séparation

En novembre 1983, l’armée syrienne attaque les camps palestiniens de Tripoli. Wafaa vient juste de se fiancer avec Jamal Mghames, un camarade de l’OLP. Le jeune couple est contraint de fuir vers la Tunisie. C’est là que les fiancé·es célèbrent leur mariage, loin de leurs proches. Leurs deux fils naissent en Tunisie. En 1994, la famille rentre en Palestine et s’installe dans la bande de Gaza. Quelques mois plus tôt, les accords d’Oslo ont été signés à Washington. Yasser Arafat le leader palestinien, chef de l’OLP, et le premier ministre israélien Yizthak Rabin se sont serré la main sur le perron de la Maison Blanche. La Palestine croit en la paix. Wafaa vit enfin sur sa terre. Elle donne naissance à une fille qu’elle appelle Aya. « Le bonheur », m’écrit-elle.

En décembre 2008, l’armée israélienne lance une offensive sur la bande de Gaza après des tirs de roquettes en direction de son territoire. Jamal meurt le 27 décembre, tué dans une frappe aérienne sur sa maison. À nouveau, Wafaa doit tout reconstruire, seule avec ses trois enfants âgés de 8 à 20 ans : « Je suis restée forte et déterminée. J’ai toujours élevé Ayman, Ahmad et Aya en leur offrant de l’amour et une bonne éducation. Je les ai portés pour les voir réussir, avec cet espoir que tous trois auraient un avenir meilleur. »

Wafaa ne s’est jamais remariée, liée à jamais à Jamal. Il était l’amour de sa vie. Un amour né dans la guerre et la résistance. « Il était un homme exceptionnel, un mari, un frère, un ami et un père aimant. Chaque fois que l’angoisse m’envahit, je lui parle, je lui confie tout. Cet homme est présent dans chacune de mes décisions. Il m’a quittée physiquement, mais son esprit et sa pensée m’accompagnent partout. Nous nous étions promis de ne jamais nous séparer, quoi qu’il arrive. Je suis restée dans la bande de Gaza après sa mort, j’ai poursuivi son chemin et j’ai traversé les épreuves. Mais aujourd’hui, j’ai tout perdu. Les bombardements ont même détruit la tombe de Jamal où j’allais me recueillir. C’est pour cela que je ne veux pas quitter ma terre. Il ne me reste plus rien de mon amour à part une photo que mon fils a retrouvée dans les décombres de notre maison détruite en octobre 2023. »

C’est à travers un écran que Wafaa voit désormais grandir Joury, sa petite-fille adorée, mais aussi son dernier petit-fils, le petit frère de Joury, qu’elle n’a jamais pu prendre dans ses bras. Il est né en Égypte, quelques semaines seulement après la sortie de ses parents de la bande de Gaza. Un miraculé. Il s’appelle Ward, « rose » en arabe. À sa naissance, il a dû passer deux semaines en couveuse sous assistancerespiratoire. Son cœur battait trop vite. S’il avait vu le jour dans la bande de Gaza, il n’aurait pas survécu. Aujourd’hui, Ward est en France. Loin de la guerre, mais aussi de la Palestine et de l’amour de sa grand-mère.

Aya, l’amour comme force

Cette force d’aimer à tout prix pour rester debout, Wafaa l’a aussi transmise à sa fille, Aya. Le 30 avril 2024, la jeune femme de 24 ans est sortie de la bande de Gaza avec Ayman et sa famille. Depuis, elle habite dans un petit appartement en banlieue du Caire où elle passe ses journées à fumer le narguilé, seule depuis le départ de ses proches vers la France. « C’est la première fois que je vis loin de ma famille. Je n’avais jamais quitté ma mère… C’est indescriptible ce vide, ce manque d’elle. »

Aya ne vit plus, elle survit en Égypte en attendant de pouvoir retrouver Islam, l’homme qu’elle aime depuis son plus jeune âge. Leurs fiançailles ont eu lieu le 6 octobre 2023, lors d’une cérémonie à distance. Quelques mois auparavant, pour aller travailler en Turquie, Islam était parvenu à quitter illégalement l’enclave palestinienne en passant par l’Égypte, ce qui l’empêchait de revenir chez lui. C’est dans la pure tradition palestinienne qu’il avait envoyé son père, resté à Gaza, demander la main de celle qu’il aime.

« On devait se rejoindre en Turquie en décembre 2023 pour être enfin ensemble. Mais le lendemain de nos fiançailles, j’étais chez ma mère et j’ai été réveillée par le bruit des explosions. Déjà traumatisée par les bombardements à cause des précédentes guerres, j’étais paralysée par la peur. Alors, mon frère est venu me sortir du lit. On s’est caché·es ensemble dans une même pièce, sans comprendre ce qui se passait. » Aya doit fuir. Avec Wafaa et Joury, elle passe d’un camp de déplacé·es à l’autre.

Quand je la rencontre en Égypte, la jeune femme est profondément traumatisée par ce qu’elle a vécu. Son regard se perd souvent dans le vide. Elle s’arrête parfois de sourire brutalement. La seule chose qu’Aya a pu sortir de la bande de Gaza, c’est un sac à dos. C’est là qu’elle a caché Michmich, son chat de deux ans. Le persan au pelage blanc erre, lui aussi, dans son nouvel appartement, perdu. « Lui et moi, on n’effacera jamais ce qu’on a vécu. Quand on a dû quitter notre maison, j’ai préparé ses affaires avant les miennes. Il est comme un fils pour moi. Je pourrais mourir pour lui. »

Je n’ose pas lui demander de raconter cette guerre en détail, de peur de rouvrir ses blessures invisibles. Finalement, je lui suggère simplement de poser quelques mots les uns derrière les autres. Elle choisit « souffrance, famine, impuissance » et explique : « On a failli mourir de froid en hiver sous la tente. On portait tous nos vêtements, mais on était gelé·es quand même. Je ne peux pas oublier ma détresse lorsque les enfants nous réclamaient à manger et qu’on ne pouvait rien leur donner. J’avais peur de mourir, mais au moins, j’aurais rejoint mon père. Tout cela me détruit intérieurement. Nous sommes les victimes de choses qui nous dépassent. Ceux qui nous dirigent ne se préoccupent jamais de ce que subissent les civil·es. »

La musique pour survivre

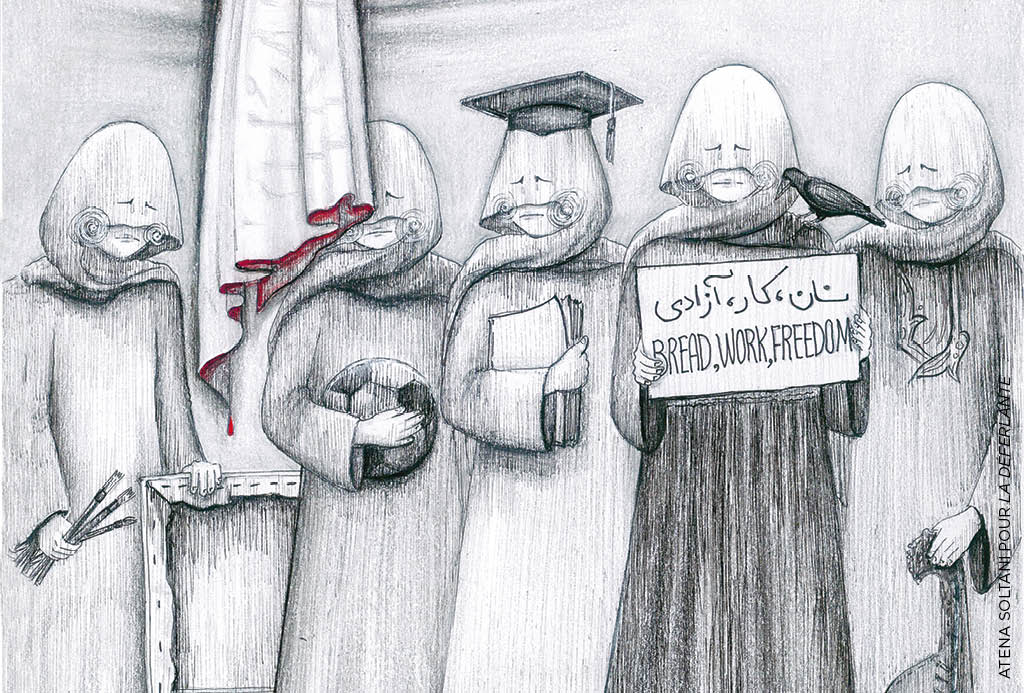

Aya avait 8 ans lorsque son père, Jamal, a été tué par l’armée israélienne. Elle a très peu de souvenirs de lui et ne le connaît qu’à travers ce que lui en raconte sa mère. Pour combler son absence, la jeune Palestinienne a choisi la musique, comme son frère Ayman. Tous deux ont ouvert un conservatoire et un studio d’enregistrement dans la ville de Gaza. Tout le monde pouvait y jouer d’un instrument ou chanter, y compris les femmes, malgré l’interdiction du Hamas de laisser des musiciennes se produire devant d’autres personnes que les membres de leurs familles. Ce lieu était un moyen de résister à ce conservatisme religieux.

L’armée israélienne l’a détruit. « La musique est une thérapie pour moi. Elle m’a sauvée. Dans cette école, j’accompagnais beaucoup de filles. Elles ont même fait une chanson et un clip vidéo ! Moi, quand je tiens une guitare, ça me soulage. La musique me débarrasse de toutes les mauvaises énergies, y compris de cette tristesse qui m’envahit souvent depuis la perte de mon père. »

Aujourd’hui, Aya ne joue plus. Sa guitare est ensevelie sous les décombres de sa maison. Elle espère pouvoir aller la chercher un jour.

Aya a pris sa décision : elle veut rentrer dans la bande de Gaza pour vivre sur sa terre. Peu importe les guerres qui se succèdent et la terrorisent. À des milliers de kilomètres de là, Joury est inscrite au collège et elle apprend le français. Chaque jour, elle porte sur le dos son cartable rose de Gaza mais elle ne veut pas parler de la Palestine avec ses nouvelles amies. Désormais, la vie de Joury est en France. Le seul endroit où elle se sent enfin en sécurité. •

Trois générations dans la guerre

1948

Au moment de la création de l’État d’Israël, près de 800 000 Palestinien·nes sont contraint·es de quitter leur maison et leur terre. Cette « catastrophe » (la Nakba en arabe) touche la famille de Wafaa Mghames, qui doit fuir son village proche du lac de Tibériade, au nord de l’actuel État d’Israël, pour se réfugier dans un camp à Tripoli, au nord du Liban.

1994

Wafaa et Jamal Mghames, marié·es depuis dix ans, rentrent en Palestine après s’être exilé·es en Tunisie où leurs deux premiers enfants, Ayman et Ahmad, sont nés. Quelques mois plus tôt, le 9 septembre 1993, les accords de paix d’Oslo ont été signés par Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien et Yasser Arafat, président du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

2008

27 décembre Jamal Mghames est tué dans une frappe aérienne sur sa maison au premier jour de l’opération « Plomb durci » de l’armée israélienne dans la bande de Gaza en représailles aux tirs de roquettes de groupes armés affiliés au Hamas. Un an et demi auparavant, en juin 2007, la branche politique du Hamas remporte les élections et gouverne depuis lors la bande de Gaza. Aya a huit ans à la mort de son père.

2023

7 octobre Le Hamas lance une attaque sans précédent sur Israël, tuant 1 200 personnes et prenant 250 hommes, femmes et enfants en otage. Le Premier ministre israélien d’extrême droite Benyamin Nétanyahou déclenche une riposte massive qui se transforme en guerre totale sur l’enclave de Gaza. La veille de l’attaque du Hamas, Aya Mghames s’est fiancée à distance à Islam, qu’elle devait rejoindre deux mois plus tard en Turquie.

2024

30 avril Aya Mghames, son frère Ayman, sa femme enceinte et leurs deux enfants, Jamal et Jouri, réussissent à sortir de la bande de Gaza. Leur mère, Wafaa, reste sur place avec Ahmad, son dernier fils. Tous deux survivent jusqu’à ce jour dans un camp de réfugié·es à Khan Younès, au sud de l’enclave. Les bombardements israéliens ont repris début mars dans la bande de Gaza, interrompant un processus de désescalade militaire signé en janvier 2025.