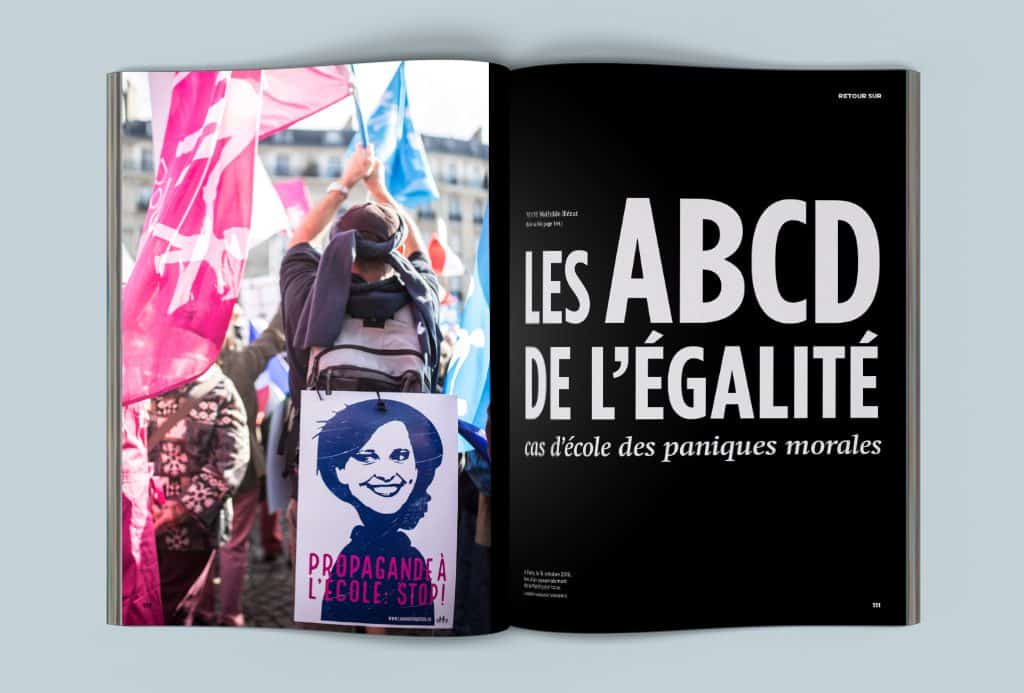

« Rentrée scolaire : l’offensive des partisans de la théorie du genre ». À la une du Figaro, en cette fin d’août 2013, le ton est donné : le camp conservateur cherche à ressouder ses troupes après la défaite.

Au printemps, la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe avait fini par être adoptée, après des mois de déferlement homophobe orchestré par La Manif pour tous à coups de t‑shirts roses et bleus. Le répit aura été de courte durée.

À la rentrée de septembre, le lancement des ABCD de l’égalité, un « dispositif expérimental » déployé dans les écoles élémentaires pour « aborder l’égalité entre les filles et les garçons », va vite remettre une pièce dans la grande machine à fabriquer des paniques morales. La polémique va prendre des proportions démesurées et aboutir à l’abandon du programme dès la fin de l’année scolaire.

On assomme les petites filles à coups de « attention ! »

Les ABCD de l’égalité ne constituaient pourtant que la mise en application d’une des missions de l’école, inscrite à l’article L312-17–1 du Code de l’éducation, qui dispose qu’« une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité ».

Avec les ABCD, le gouvernement socialiste de Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande, veut former les enseignant·es à chasser les biais sexistes de leurs pratiques : il leur fournit, via un site internet, une bibliographie et des outils pédagogiques pour promouvoir l’égalité de genre dans leurs classes. Des choses aussi anodines que des activités pour questionner la catégorisation féminin-masculin des métiers ou des jouets, par exemple.

Le dispositif est porté par deux ministères : celui des droits des femmes, avec à sa tête Najat Vallaud-Belkacem, et celui de l’éducation nationale, dirigé par Vincent Peillon puis, à partir d’avril 2014, par Benoît Hamon.

Au poste de chargée de mission nationale du programme d’éducation à l’égalité filles-garçons est nommée Nicole Abar. C’est une ancienne footballeuse qui a enchaîné les succès en championnat dans les années 1970–1980, avant d’entrer dans la fonction publique et de s’engager contre les inégalités de genre dans le sport.

Elle est connue pour avoir gagné un procès inédit contre le patron du club de foot du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) qui avait décidé de dissoudre l’équipe des filles qu’elle entraînait au profit de celle des garçons, évoluant pourtant deux divisions en dessous.

Avec son association Liberté aux joueuses, qu’elle a fondée en 1997, elle organise des ateliers dans les écoles pour amener les enfants à se questionner sur les stéréotypes de genre. Elle filme leurs façons de bouger, d’occuper l’espace, de prendre la parole, pour archiver tout ce qu’elle observe comme comportement genré. Elle est particulièrement révoltée par la « terrible perte d’habileté motrice et corporelle chez les filles dès 3–4 ans », quand elles courent ou lancent une balle, par exemple : « On les assomme à coups de “attention, tu vas tomber, ne fais pas ci, ne te salis pas…” Ça produit une liberté et une estime de soi tronquées », explique-t-elle.

Peu à peu, son travail se fait connaître, au point que Najat Vallaud-Belkacem la contacte et lui propose de superviser les ABCD. « C’était mon rêve, une action globale au sein de l’éducation nationale : on a accès à tous les enfants et, entre le CP et le CM2, on a du temps pour travailler en douceur, pour mettre des milliards de petits coups de pinceau sur leurs représentations et faire ainsi chanceler leurs certitudes. »

Six cents écoles dans dix académies volontaires sont sélectionnées pour faire partie de l’expérimentation. Les enseignant·es reçoivent une formation de quelques heures puis commencent à mettre en place les ABCD dans leurs classes en janvier 2014, alors que la tempête fait déjà rage.

Les catholiques réactionnaires en croisade

Apprentissage de la masturbation, homosexualité imposée, aussi bien que le changement de sexe… Dès la fin de 2013, la rumeur selon laquelle la « théorie du genre » (une expression notamment véhiculée par l’Église catholique, désignant un supposé lobby mondial œuvrant à détruire les rapports traditionnels entre les hommes et les femmes) serait en train de prendre d’assaut l’Éducation nationale se répand comme une traînée de poudre, de chaînes de SMS en vidéos sur les réseaux sociaux. Des parents paniquent, interpellent les enseignant·es désemparé·es, et vont même jusqu’à retirer leurs enfants de l’école lors de journées de mobilisation.

Ce mouvement d’opposition est orchestré par deux pôles. D’un côté, des catholiques réactionnaires qui se cherchent une nouvelle croisade après l’adoption du mariage pour toutes et tous. Ils et elles montent des « comités VigiGender » un peu partout sur le territoire, animés notamment par des mères diplômées et aisées, et s’allient pour l’occasion à certaines personnalités musulmanes de droite.

De l’autre, Farida Belghoul, une militante antiraciste des années 1980 devenue institutrice, soutenue par Alain Soral, essayiste d’extrême droite très suivi sur Internet. Elle publie des vidéos fustigeant la « prise en otage de nos enfants », la « propagande LGBT » et la « société dégénérée », qui font des centaines de milliers de vues ; elle parcourt la France pour « informer » les parents et lance les Journées de retrait de l’école (JRE) une fois par mois, pendant lesquelles les parents sont invité·es à ne pas mettre leur enfant en classe.

Dans son sillage, elle entraîne certaines familles musulmanes des quartiers populaires, sensibles, selon la chercheuse en sciences politiques Fatima Khemilat, à son discours sur les promesses non tenues de l’école publique en termes d’ascension sociale, et sur la façon dont les ABCD de l’égalité « détourneraient » l’institution scolaire de son rôle (1).

Les comités locaux sont souvent animés par des mères diplômées du supérieur qui, étant musulmanes issues des classes populaires, n’ont pas eu accès aux postes auxquels elles pouvaient prétendre. Pour elles, explique la sociologue du genre Joëlle Magar-Braeuner, l’opposition aux ABCD constitue, à certains égards, une « occasion de manifester leur agentivité dans l’espace scolaire (2) », de prendre la parole sur une institution qui bien souvent les méprise.

Cette fronde contre les ABCD peut aussi compter sur le soutien médiatique de personnalités politiques de droite : Christine Boutin, ou encore « Jean-François Copé, qui, sur les plateaux télé, brandissait le livre Tous à poil (3) en criant au scandale », rappelle Najat Vallaud-Belkacem. Elle poursuit : « Des gens de droite avec lesquels j’avais pu m’entendre sur certains sujets par le passé s’élevaient soudain avec une hargne invraisemblable. Ils pointaient du doigt les études de genre sans rien y comprendre. C’est tout ce contexte-là qui va faire que le truc va prendre, qu’il y a des parents sincèrement inquiets qui vont retirer leur enfant de l’école pendant une journée, voire plus. »

Finalement, malgré un fort retentissement médiatique, les JRE ne toucheront qu’une centaine d’écoles sur les 48 000 du pays, et en majorité des établissements non concernés par le dispositif. Mais, comme le note Fatima Khemilat, « il y a un intérêt à laisser penser que ces Journées ont été largement suivies, tant de la part des acteurs musulmans anti-genre – afin d’avoir du poids dans les négociations avec les autorités publiques – que du côté de leurs contempteurs – qui souhaitent diffuser l’idée que le sexisme et l’homophobie se trouvent derrière la ligne Maginot que serait le périphérique parisien ».

En effet, depuis les années 1990, selon le politiste Simon Massei, les politiques d’éducation à l’égalité entre les sexes sont en majorité financées par la politique de la ville et l’éducation prioritaire : elles visent surtout les enfants des classes populaires non blanches. Une « racialisation de l’antisexisme scolaire » qui se fait au détriment d’une approche systémique des violences sexistes et sexuelles (4).

Dans le dispositif des ABCD, l’éducation prioritaire urbaine est ainsi surreprésentée : les équipes éducatives des quartiers plus aisés se sont proportionnellement moins portées volontaires, considérant sans doute, à cause de biais racistes et classistes, que travailler sur l’égalité filles-garçons dans leur établissement était moins « nécessaire ».

« Un frein LGBTphobe non identifié, mais bien présent »

Face à la mobilisation, à l’Éducation nationale, on tâtonne. Des réunions d’information sont organisées dans les écoles pour désamorcer les tensions et les incompréhensions de part et d’autre. Mais, n’étant quasiment pas formé·es aux questions de genre et de sexualité, les enseignant·es ne savent pas toujours comment défendre le projet.

Lucie (5), chargée à l’époque des questions d’éducation dans un centre de ressources consacré à l’égalité femmes-hommes en Île-de-France, constatait, lors de ses formations aux professeur·es, que pour beaucoup « ils et elles étaient favorables à l’idée de promouvoir l’égalité mais “à condition que les filles restent des filles et les garçons des garçons”. Il y avait un frein LGBTphobe pas identifié comme tel mais bien présent, qui aurait pu être déconstruit par une vraie politique de formation en amont ».

Au niveau de la hiérarchie, le soutien se fait discret et maladroit. « Le discours de l’inspecteur [aux parents], c’était de l’ordre de : “Ne vous inquiétez pas, rien ne va changer”, alors que nous, c’est ce qu’on essaie, de faire changer les choses », expliquait par exemple une institutrice à Joëlle Magar-Braeuner (6).

Vincent Peillon lui-même fera parfois des déclarations ambivalentes, trahissant sa méconnaissance des études de genre. Le 28 janvier 2014, à l’Assemblée nationale, par exemple, il déclare qu’il s’agit de respecter « cette différence fondamentale filles-garçons » et non de la « nier »…

Sur le terrain, l’hostilité franchit un cap avec l’affaire de Joué-lès-Tours, en mars 2014 : une institutrice est accusée d’avoir forcé deux enfants à se déshabiller et se toucher. Pour Najat Vallaud-Belkacem, c’est le moment de bascule.

Cette institutrice « se retrouve dénoncée publiquement sur les réseaux sociaux par la bande de Farida Belghoul, avec son nom, son adresse, reçoit des menaces de mort. À partir de là, avec Benoît Hamon, on se dit que ce n’est plus possible. Évidemment que sur le fond on a raison, que tout ça n’est qu’une horrible manipulation, mais on a une prof menacée et si on ne fait rien, on ne sait pas jusqu’où ça peut aller ».

Selon elle, c’est à ce moment-là que le sort des ABCD est scellé. « On a pris conscience que l’une des choses qui donnaient du crédit au récit anxiogène, c’était la notion même d’expérimentation. Ça donnait l’impression que les enfants étaient des rats de laboratoire. »

Aussi, le 30 juin, malgré un bilan encourageant dans les classes concernées, Benoît Hamon annonce l’abandon des ABCD. Le site-ressource est fermé et Nicole Abar, comme d’autres, est remerciée : « Je l’ai été sans même un retour sur ma mission. J’ai rendu l’ordinateur avec tout ce que j’avais filmé dans les classes visitées et j’ai disparu de la circulation. C’était pourtant un programme magnifique », conclut-elle, amère.

Le dispositif est remplacé par un plan d’action, adopté en septembre. « On nous a reproché d’avoir reculé alors qu’en réalité on a tout fait rentrer dans le droit commun, pour que ce soit généralisé partout », défend pour sa part l’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem.

« Sur le papier, globalement, c’est toujours super dans l’Éducation nationale, explique Lucie, qui est depuis devenue directrice du centre de ressources dans lequel elle s’occupait des questions d’éducation au moment des ABCD. À chaque nouvelle convention interministérielle sur l’égalité filles-garçons, tous les cinq ans, tu te dis “là, on a vraiment un plan d’action très complet”. Sauf qu’il n’y a aucun moyen alloué pour le déployer. »

Aujourd’hui encore, la part dévolue à ce sujet dans la formation des enseignant·es reste marginale, les programmes n’évoluent pas toujours dans le bon sens, les référent·es « égalité » dans le secondaire ne sont pas toujours nommé·es ni épaulé·es.

Selon Lucie, les enseignant·es, de leur côté, « ont subi tellement de clashs avec des parents sans être protégé·es par la hiérarchie » que, parfois, avec ses collègues, elle se retrouve « presque à faire de l’écoute psy lors des formations ». « Sur les ABCD, l’Éducation nationale n’a clairement pas été à la hauteur des enjeux et on le paie encore », souligne-t-elle.

Prémices de l’offensive anti-woke de Blanquer et Vidal

L’échec des ABCD de l’égalité est emblématique d’un mouvement à l’œuvre depuis les années 2010, où chaque tentative d’aborder les questions d’égalité et de sexualité à l’école ouvre la voie à de possibles offensives réactionnaires.

En 2011, déjà, des associations catholiques s’étaient mobilisées contre certains manuels de SVT au motif qu’ils faisaient mention de la notion d’« identité de genre », au lieu de s’en tenir à un discours sur la différence sexuelle biologique entre les hommes et les femmes (7).

À l’époque des ABCD, de nombreuses actions pédagogiques similaires ont été considérées comme suspectes. Lucie se rappelle notamment ce centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) (8), contraint d’interrompre ses séances de sensibilisation dans les Hauts-de-Seine parce que les établissements concernés recevaient des lettres de menace de parents avocats.

Yéléna Perret, longtemps chargée de mission droits des femmes dans une ville de Seine-Saint-Denis, peut également témoigner de cette défiance. Elle explique avoir pu rassurer assez facilement les parents en leur détaillant le contenu de ses interventions périscolaires, mais elle regrette aujourd’hui les positions parfois « un peu tièdes » que ses collègues et elle-même ont pu adopter.

« Au fond, en tant que militante féministe, mon horizon reste l’abolition du genre. Quand tu cherches à déconstruire les stéréotypes auprès des enfants, tu peux quand même espérer que ça leur laisse plus de liberté sur leur identité de genre, leur orientation sexuelle… Peut-être qu’on n’a pas eu le courage d’aller au bout, de dire “oui, on ne veut plus qu’il y ait d’hommes et de femmes, et alors ?” En même temps, dans le cadre professionnel, je n’avais pas la légitimité pour le faire. »

Nombre de professionnel·les ont d’ailleurs commencé à éviter d’employer le mot « genre », qui a été banni des publications portées par l’Éducation nationale dès le lancement des ABCD, au profit du plus consensuel « stéréotypes filles-garçons ».

« Au début de ma vie professionnelle, le mot sur lequel je m’autocensurais c’était “patriarcat”, se souvient Yéléna Perret. J’avais peur que ça fasse gros sabots. Mais sur le genre, justement, j’étais très enthousiaste à l’idée de faire découvrir son intérêt conceptuel à d’autres professionnel·les. Cela permet à la fois de penser la façon dont sont créées les catégories binaires d’hommes et de femmes, et d’inclure les luttes pour les droits des personnes LGBTQ. Mais aussi de réfléchir à ce que cette répartition genrée implique en termes de rapports de pouvoir et d’oppression. Quand on parle d’égalité garçons-filles, on reste sur des enjeux de rattrapage, pas de révolution des structures sociales. »

Aujourd’hui, les paniques morales autour de l’éducation des enfants sont toujours d’actualité. « Le curseur s’est simplement déplacé sur le “wokisme (9)” et s’est étendu au-delà des questions d’égalité de genre, pour englober notamment l’antiracisme politique », relève Yéléna Perret.

En effet, alors qu’en 2013 les ABCD étaient mis en œuvre par le gouvernement, en 2021, ce sont directement les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, qui ont porté haut et fort l’offensive « anti-woke » et fait preuve d’une certaine porosité avec le vocabulaire d’extrême droite, en criant au « nouvel obscurantisme » et en lançant une chasse aux « islamogauchistes » dans le monde de la recherche.

« En fait, conclut-elle, avec la mobilisation réactionnaire contre le genre de 2013–2014, on en était juste aux prémices de ce que l’on vit aujourd’hui. »

*

(1) Entretien avec Fatima Khemilat, réalisé par Fanny Gallot et Gaël Pasquier, « Les Journées de retrait de l’école : une mobilisation très relative des musulmans de France », Cahiers du genre, 2018.

(2) Joëlle Magar-Braeuner, « La mésentente à l’école des Tilleuls. Des effets et de quelques enjeux de l’appel à la Journée de retrait de l’école dans une école primaire », Cahiers du genre, 2018.

(3) L’album jeunesse Tous à poil de Claire Franek et Marc Daniau (Éditions du Rouergue, 2011) met en scène avec humour divers personnages – la baby-sitter, la maîtresse, le policier… – nus, afin de montrer la diversité des corps. En février 2014, Jean-François Copé, alors président de l’UMP, s’offusqua de sa présence sur une liste de livres recommandés aux enseignant·es par l’Éducation nationale.

(4) Simon Massei, « Les “ABCD de l’égalité”, cas d’école de racialisation du sexisme », Mouvements, 2021, no 107.

(5) Elle préfère rester anonyme et ne pas préciser le nom de la structure dans laquelle elle travaille.

(6) Joëlle Magar-Braeuner, art. cité.

(7) Fanny Gallot et Gaël Pasquier, « L’école à l’épreuve de la “théorie du genre” : les effets d’une polémique », Cahiers du genre, 2018.

(8) Les CIDFF sont des associations qui, au niveau départemental, sont chargées par l’État de promouvoir les droits des femmes et l’égalité.

(9) Terme fourre-tout utilisé par les conservateurs et conservatrices à des fins polémiques, le « wokisme » désigne, pour les stigmatiser, les luttes visant à promouvoir la justice sociale. Il sert également à décrédibiliser, dans une perspective anti-intellectualiste, tout un pan de la pensée critique et des sciences sociales.