« Dans les années 1980, c’était très marginal de faire une BD lesbienne. Dans la tête des gens, c’était comme si j’avais dit “je suis pornographe”… Mais ça a été un moyen d’affirmation et de libération très fort pour moi : mon père avait eu une vie homosexuelle secrète et ça l’avait tué. » Depuis les montagnes du Vermont aux États-Unis, par écrans interposés, Alison Bechdel, bédéiste de 62 ans, revient volontiers sur son travail à l’occasion de la parution en français de son dernier roman graphique, Le Secret de la force surhumaine (traduit par Lili Sztajn, Denoël, 2022).

Lunettes rondes, cheveux courts coiffés en brosse, tempes poivre et sel et tee-shirt noir sous une veste de sport bleue, elle me « reçoit » depuis son bureau. En arrière-fond, des tiroirs à dessins et des étagères garnies de livres, de carnets et de dossiers. Elle remarque un dessin d’enfant affiché derrière moi, se remémore ses propres heures passées, fillette, à se laisser emporter par sa créativité.

Le contact avec cette icône de la culture lesbienne est facile, agréable et l’on s’installe, pour quelques heures, dans un échange qui semble familier : elle a tant arpenté les profondeurs de sa biographie dans ses livres que j’ai l’impression de l’avoir déjà rencontrée.

Premiers « strips » au temps de Reagan et des débuts du Sida

Alison Bechdel est née le 10 septembre 1960 à Lock Haven, petite bourgade rurale de Pennsylvanie. Elle grandit entourée de ses deux petits frères, de ses parents et, dans le proche voisinage, d’une grande partie de la famille paternelle. À 19 ans, elle part faire ses études dans le Massachusetts. À travers ses lectures, elle se rend à l’évidence qu’elle est lesbienne, ce dont elle se doute depuis l’adolescence. Quand elle écrit à ses parents pour leur annoncer, sa mère réagit de manière très dure mais confie à Alison que son père a eu des relations homosexuelles cachées. Quelques mois plus tard, alors que Bechdel rencontre ses premières amoureuses et découvre la communauté lesbienne féministe de New York, sa mère lui annonce son intention de divorcer. Dans les semaines qui suivent, son père décède, écrasé par un camion.

« Sa mort m’a en quelque sorte libérée de sa tentative de contrôler ma vie, explique-t-elle aujourd’hui. Je pouvais me plonger dans la contre-culture LGBT, à l’inverse de ce qu’il avait fait. C’était enivrant, j’avais l’impression qu’on changeait le monde à notre petit niveau. Pourtant, les lesbiennes n’existaient quasiment pas dans la culture populaire. Alors je me suis donné pour mission de les montrer, dans leur diversité, et de transmettre ce que j’étais en train de vivre. » En 1983, à 23 ans, dans un pays dominé par la guerre froide et les politiques néolibérales du président Reagan, au moment où le sida commence à faire des ravages au sein de la communauté gay, elle publie ses premiers strips dans les pages de Womanews, un fanzine féministe new-yorkais : elle y croque celles qui vont devenir les héroïnes lesbiennes et queer¹ d’une BD culte, Dykes To Watch Out For (Gouines à suivre, en français). Les aventures de Mo, Lois, Toni, Ginger et toute leur bande de potes, publiées dans des dizaines de journaux gay et lesbiens à travers le pays, vont finalement l’occuper plusieurs jours par mois pendant vingt-cinq ans… Des milliers de cases en noir et blanc pleines d’humour, où on suit les personnages dans des réunions militantes, des manifs, des rencards amoureux, des ruptures, des soirées entre coloc’, ou entre les rayonnages de MadWimmin, la librairie queer féministe qui leur sert de point de ralliement. Thème omniprésent, l’actualité politique des États-Unis y est abordée dans une perspective queer.

Donner vie à « ces amies imaginaires » était un moyen, dit Alison Bechdel, de se sentir « en sécurité dans un monde où, en tant que lesbienne, [elle] ne l’était pas ». Cette « communauté rêvée », selon ses termes, a été (et est toujours) précieuse pour de nombreuses personnes lesbiennes, bi, queer et trans. Je me rappelle encore mon émerveillement, il y a quelques années, en feuilletant par hasard The Essential Dykes To Watch Out For, compilation des planches parues entre 1987 et 2008, au rayon BD d’une grande librairie londonienne.

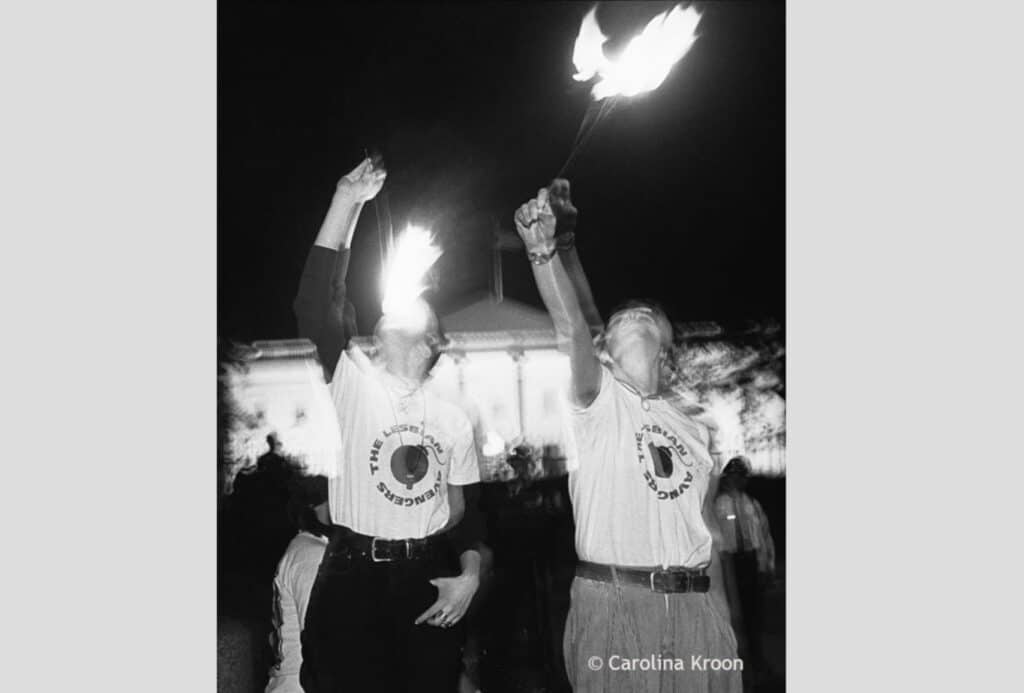

« C’est une série qui me rend vraiment heureuse, que je relis régulièrement », souligne Marie Kirschen, rédactrice en chef de la revue lesbienne Well Well Well et fan inconditionnelle de l’autrice. Elle la découvre à l’époque où, « bébé gouine », elle se met en quête de textes lesbiens. « Avec les Gouines à suivre, Alison Bechdel réinscrit les lesbiennes dans l’Histoire. On entend parler des Lesbian Avengers², de la pratique du drag king³, de ce qu’a pu être leur vie dans ces années-là. Et on est propulsé·es dans une configuration très lesbienne, avec ce groupe d’ami·es composé de colocs, d’ex, d’amantes… Ça fait écho à ce que je connais dans la vraie vie et que l’on retrouve peu dans les histoires hétéros. » C’est « un vrai soulagement », explique-t-elle, que de trouver ses propres vécus dans un livre.

Un sentiment partagé par Claire Lemaire, bédéiste trans et lesbienne. Au-delà des personnages très divers et politisés auxquels s’identifier, c’est la quotidienneté mise en avant dans la série qui l’a marquée. « Voir un couple de femmes qui a un enfant et une vie un peu paisible, c’est très encourageant », confie la dessinatrice, qui, sur son blog mamantrans.com, propose des ressources pour les parents trans. « Cela donne des pistes concrètes sur des questions qu’on peut se poser et qui ne sont jamais traitées ailleurs. Sur les questions trans, au début, certains personnages ont des attitudes réactionnaires et grinçantes. Mais grâce à d’autres protagonistes très queer avec lesquels ils sont liés d’amitié, ils s’ouvrent au fur et à mesure. S’écrit alors une histoire commune et positive des “L” et des “T” de “LGBT”, c’est très puissant. »

Malgré sa longévité record et sa qualité, la série reste méconnue en France : deux recueils ont été publiés de façon assez confidentielle dans les années 1990 sous le titre Lesbiennes à suivre. Puis, plus de vingt ans après, L’essentiel des Gouines à suivre est paru en deux tomes dans une petite maison d’édition indépendante marseillaise⁴. Pour Julie Guillot, bédéiste qui vient de publier avec sa compagne S’il suffisait qu’on s’aime. Chronique des années PMA pour tout‑e‑s (éditions Steinkis, 2022) et dont le travail s’inspire de celui de Bechdel, la rencontre tardive avec cette bande dessinée a fait l’effet d’un « pincement au cœur » : « Je ne l’ai découverte qu’à 30 ans, alors que les premiers strips datent d’avant ma naissance. J’aurais adoré lire ça ado, ça aurait changé ma vie ! J’ai l’impression qu’on a été privées de quelque chose qui était là… »

Un minutieux travail d’introspection familiale

En 2008, après vingt-cinq ans de bons et loyaux services, Alison Bechdel décide de mettre un terme aux Gouines à suivre. Par fatigue de devoir tenir des délais serrés depuis tant d’années, en raison également des évolutions du monde de l’édition et de la place de la culture LGBT+ aux États-Unis. « Les journaux qui me soutenaient depuis des années étaient en train de mourir, à cause d’Internet mais aussi parce qu’on voyait beaucoup plus d’homos à la télé, explique-t-elle. Notre contre-culture lesbienne me semblait moins vitale et, de fait, elle n’était plus aussi soudée. Et puis j’avais vieilli, je m’étais retirée dans les montagnes avec ma compagne… » Sur le plan créatif, elle commence à se sentir à l’étroit « dans ce format impossible, où il faut faire jaillir la richesse du monde et des relations à partir d’un tout petit dessin en noir et blanc ». Elle bifurque alors vers le roman graphique, au processus de création beaucoup plus lent, qui permet une narration et un dessin plus travaillés.

Quelques années plus tôt, à l’orée de la quarantaine, elle s’est lancée dans un minutieux travail d’introspection familiale, qui s’inscrit dans la lignée du journal intime qu’elle tient depuis l’enfance, tout comme ses parents et ses frères. « Dans ma famille, la communication émotionnelle était compliquée, confie-t-elle. Tout l’amour était canalisé dans cette activité d’écriture du journal intime. Mes parents étaient tellement absorbés par leurs activités créatives que je les considérais comme des personnages de fiction. Mais ce qui m’a sauvée, c’est qu’ils m’ont appris à être une artiste. » À 11 ans, des troubles obsessionnels compulsifs l’empêchent de poursuivre l’écriture de son journal. Sa mère, qui a cessé tout contact physique avec elle depuis ses 7 ans et lui accorde peu d’attention, se met à l’écrire pour elle, sous sa dictée, tous les soirs pendant deux mois. Cette période de connexion affective avec la figure maternelle, explique Alison Bechdel, marque le début de sa vocation de « memoirist », d’autobiographe.

Paru en 2006, son premier ouvrage consacré à la mémoire familiale, le roman graphique Fun Home⁵, aborde sa relation avec son père, prof d’anglais, thanatopracteur, passionné d’art floral et de décoration victorienne. L’occasion de faire enfin le travail de deuil qu’elle n’avait pu entamer quand il est mort, tant elle était alors « coupée de ses émotions ». « Son enterrement, dans le funérarium familial⁶ où j’ai passé mon enfance, était surréaliste. Personne ne disait rien de ce qu’il était vraiment, ni ne semblait être au courant de son homosexualité », se souvient-elle. Fun Home part alors sur les traces de leur homosexualité respective, vécue dans des contextes générationnels très différents. « Née pendant les mouvements de libération des années 1960, je n’ai pas expérimenté cette honte de soi qu’il a ressenti et qui, je pense, l’a conduit au suicide. Mais je me demandais : “Est-ce qu’il m’a rendue homo, est-ce un héritage ? Se doutait-il que j’étais queer moi aussi ?” » Quand elle fait son coming out, son père est surpris. « Même s’il incarnait vraiment le stéréotype de l’homme gay, j’ai, moi aussi, été surprise d’apprendre qu’il l’était. C’est aussi une histoire drôle, celle de deux personnes homosexuelles qui, vivant sous le même toit, ne se “voient” pas. Ou d’une autre manière sans doute, car nous étions si proches… » Père et fille sont en effet très lié·es par leurs lectures mais également, de manière plus subtile, par leur attirance partagée pour la « masculinité apprêtée ». À cet égard, Fun Home est aussi une enquête sur la construction de l’identité butch de l’autrice : goût pour les chemises d’homme et les vestes en tweed, rejet des barrettes et des robes, ou encore émoi, à quatre ou cinq ans, à la vue d’une femme aux cheveux courts et vêtements « masculins » dans un snack. « Comme un voyageur qui rencontre quelqu’un de chez lui à l’étranger, écrit-elle à ce sujet, je la reconnus avec une bouffée de joie. » Alison Bechdel contribue ainsi à la visibilisation des vécus butch, si rares dans les productions culturelles, et qu’elle sait si nécessaire, elle qui raconte aussi que « cette vision de la grosse camionneuse [l]’a soutenue au fil des ans ».

À sa parution, Fun Home est encensé par la critique et le public ; il recevra plusieurs prix – tout comme son adaptation en comédie musicale jouée à Broadway quelques années plus tard. À la qualité du dessin, entièrement travaillé à la main à partir de photos de chaque posture, répond celle de la narration, qui entremêle récit familial et références littéraires. Après ce travail colossal qui a duré sept ans, l’autrice s’attèle à une autre œuvre introspective très empreinte des travaux du pédiatre psychanalyste Donald Winnicott. C’est toi ma maman ? Un drame comique, qui paraît en 2012⁷, navigue dans les méandres de sa relation difficile avec sa mère, actrice de théâtre enfermée dans une vie domestique qui ne lui convient pas. Mais c’est également, « au fond, un livre sur le patriarcat, sur les racines de la misogynie », explique Alison Bechdel. Elle l’a écrit dans l’espoir de s’affranchir de cette emprise maternelle, et aussi « pour dire à ma mère que je l’aimais, puisque je ne pouvais lui dire en face ». L’exercice s’est révélé périlleux : « Je savais que j’allais la blesser. Mais elle savait bien ce que ce travail pouvait impliquer : c’est elle, après tout, qui m’a enseigné l’écriture et l’impératif de dire la vérité, parce que ça libère… » À la lecture du livre, sa mère se contentera d’un « tu dois avoir une mémoire plutôt bonne », puis d’un « eh bien, c’est cohérent ». Elle décédera quelque temps plus tard d’un cancer, avant la première représentation théâtrale de Fun Home.

Elle interroge son obsession pour la pratique sportive

Alison Bechdel a alors plus de cinquante ans et s’est enfin délestée du besoin d’explorer sa relation à ses parents. Mais elle n’en a pas fini pour autant avec l’introspection personnelle – permettant d’éclairer des fragments de l’histoire collective. Fruit d’un travail qui aura duré quasiment dix ans, Le Secret de la force surhumaine, son dernier roman graphique paru en 2021 aux États-Unis, démarre sur les chapeaux de roues. On la voit, haltères à bout de bras, lancer un coup de pied chassé en l’air et faire des pompes avant de s’adresser enfin à nous, tête en bas, à travers ses jambes écartées :

« Le monde est devenu fou ! Les pacifistes payent pour rallier les boot camps, les féministes s’initient à la pole dance ! Les geeks soulèvent des pneus de tracteur ! » L’obsession qu’elle nourrit pour le sport l’interroge : « Ce fantasme de la forme physique est pour les fascistes ! Je suis féministe, @#& de Dieu ! […] L’étape suivante de mon programme de développement personnel consiste à en venir aux mains avec mon vieux mâle républicain intérieur », raille-t-elle avant de nous embarquer dans une exploration drôle et incisive de cette lubie, si caractéristique de sa génération, et de ses efforts pour s’en libérer. Tour à tour, elle nous propulse dans un dojo de karaté, une salle de yoga, une séance de jogging ou de ski nordique, avec des crochets par le magasin de sport et la table à dessin où elle passe des nuits sans sommeil, sous la pression d’une deadline. Si chaque chapitre correspond à une des six décennies de sa vie, rythmées par diverses révolutions culturelles, Le Secret de la force surhumaine fait aussi des parallèles fouillés avec la vie d’autres artistes – romantiques du xviiie siècle et écrivains de la beat generation notamment – passionné·es de grand air, de transcendance et d’épuisement physique.

« M’adonner à ces activités d’endurance a toujours été un moyen d’apaiser ce moi encombrant qui n’arrête jamais de réfléchir et de se plaindre, mais c’était aussi une échappatoire aux misères qui m’arrivaient », explique-t-elle lors de notre entretien. Dans le livre, elle met par exemple un coup de projecteur sur son enfance de tomboy (« garçon manqué »), passée à se frayer un chemin à l’écart des normes genrées. On la voit fascinée par les muscles proéminents des publicités culturistes, les chaussures de randonnée que les filles ont le droit de porter en Suisse et la mode « unisexe » sportive qui commence à déferler aux États-Unis. La course à pied lui permet ensuite de survivre au choc de la puberté : « Je ne pouvais pas contrôler la hideuse métamorphose de l’adolescence. Mais je pouvais contrôler les distances que je parcourais », écrit-elle.

Plus loin, elle raconte comment, étudiante, un mois après l’enterrement de son père, elle a découvert les joies de la non-mixité avec sa copine, lors d’un festival dans le Michigan. « On n’a pas idée de ce que pèse le fait d’être constamment dévisagée, sifflée, moquée, pelotée… – sans parler de menaces plus extrêmes mais tout aussi présentes – tant qu’on n’a pas fait l’expérience de leur brusque cessation. Dans ce vide saisissant, j’ai vécu un changement de perception vertigineux ! » Ce changement, c’est la réappropriation de son corps : jusqu’ici « si désavoué par le patriarcat », il passe d’objet à sujet, il n’est plus « quelque chose de séparé, “d’autre” ».

Le Secret de la force surhumaine traite aussi de l’endurance physique et mentale requise pour mener à bien un travail de création, de la façon dont il absorbe totalement l’artiste dans la dernière ligne droite. Et ce, au détriment des relations affectives. « Même quand elle était à la maison, je restais debout à dessiner bien après qu’elle soit couchée et elle partait travailler avant que je me réveille. […] La ligne de faille entre nous s’élargissait », écrit-elle à propos de l’une de ses ex-compagnes. « Comme j’approchais de la fin de mon livre, j’étais complètement dévorée, vivant dans mon travail.

Une sorte de félicité stressée. »

À l’orée de la soixantaine, elle sent le passage du temps sur son corps, plus raide, plus vulnérable, et lutte pour transcender sa peur de la mort et transformer son ego – le préalable pour espérer changer le monde, explique-t-elle, faisant siennes des réflexions de l’essayiste et poétesse lesbienne Adrienne Rich. Mise devant le fait accompli qu’elle ne pourra terminer les dessins et les couleurs de ce livre dans le temps imparti, elle sollicite l’aide de sa compagne, Holly Rae Taylor. Celle-ci réalise un remarquable travail de coloriste, cloîtrée à ses côtés, en plein confinement du printemps 2020. Accepter cette dépendance à autrui est un défi pour la créatrice solitaire qu’a toujours été Alison Bechdel : « Une des raisons pour lesquelles j’adore mon métier, c’est que je peux tout faire seule, reconnaît-elle. La deadline, c’est une étape géniale mais très solitaire, tu ne peux pas l’expliquer à quelqu’un d’autre. Là, je devais collaborer avec Holly, la laisser entrer dans mon lieu insulaire, celui de la créativité, et partager avec elle cet état extrême, où, tard dans la nuit, tu tentes de terminer le travail. Une fois passées les difficultés initiales, ça a été une expérience fantastique. »

Avec Le Secret de la force surhumaine, Alison Bechdel poursuit l’exploration d’une vérité autobiographique entamée il y a plus de vingt ans. Se saisir des non-dits de son histoire familiale, « fondée sur un grand mensonge », lui a permis de se libérer des rôles traditionnels genrés dont ses parents ont souffert. Elle a mis à profit son talent de bédéiste et d’autrice pour mettre en lumière d’autres existences menées hors des normes : chroniqueuse de vies LGBT+ longtemps ignorées par la culture dominante, elle est devenue, au fil de ses œuvres, une figure incontournable de la visibilité lesbienne, butch et queer. La qualité de son travail, maintes fois saluée par la critique, a fait entrer ces vécus dans la mémoire collective états-unienne et au-delà, contribuant à fissurer le puissant carcan hétérosexuel. À 60 ans passés, Alison Bechdel continue sur cette lignée : tout en menant un projet d’autofiction graphique sur le thème de l’argent, elle travaille à l’adaptation des Gouines à suivre en série d’animation télévisuelle. •

L’entretien avec Alison Bechdel a été réalisé par visioconférence le 3 mai 2022.

1. Le terme anglais queer signifie « bizarre » ou « étrange ». D’abord utilisé comme insulte (équivalente à pédé, gouine, déviant·e, tordu·e), il a fait l’objet d’une réappropriation par les militant·es LGBT+.

2. Collectif militant fondé en 1992 à New York afin de visibiliser les luttes lesbiennes.

3. Le drag king consiste à se travestir en homme en exagérant les codes de la masculinité dans une visée subversive.

4. L’essentiel des Gouines à suivre, traduction de Corinne Julve, éditions Même pas mal, tome 1 (1987–1998) 2016, et tome 2 (1998–2008) 2018.

5. Fun Home, Une tragicomédie familiale, traduit par Corinne Julve et Lili Sztajn, Denoël, 2013 (première édition française 2006).

6. « Fun Home » est l’abréviation de « Funeral Home », car la famille Bechdel vivait dans la maison funéraire gérée par le père

7. C’est toi ma maman ? Un drame comique, traduit par Corinne Julve et Lili Sztajn, Denoël, 2013.