Dans cette deuxième newsletter de notre série consacrée aux cinq ans de la médiatisation du mouvement #MeToo, nous donnons la parole à Alison Bechdel, autrice de bande dessinée et icône lesbienne. Celle qui publie en cette rentrée un nouvel album intitulé Le Secret de la force surhumaine s’inquiète aujourd’hui d’un retour de bâton politique imminent dans son pays.

Le mouvement #MeToo fête, cet automne, ses cinq ans d’exposition médiatique. Comment avez-vous vécu l’éclosion de ce mouvement à l’époque ?

Cela a été pour moi un moment à la fois étonnant et très puissant : le genre de choses que je ne pensais pas voir de mon vivant. La société était enfin mise face à l’ampleur du phénomène des violences sexuelles. #MeToo nous a redonné beaucoup d’espoir mais, pour ma part, je me suis tout de suite demandé : est-ce que cela va durer ? Est-ce que cela va changer quelque chose ?

Cette prise de parole collective a aussi eu un effet personnel direct : j’ai commencé à passer en revue les agressions que j’avais subies dans ma vie. Il ne m’est rien arrivé de très grave, mais je me suis rendu compte que j’avais régulièrement été confrontée à des violences.

Y a‑t-il eu aux États-Unis, comme cela a été le cas en France, des personnalités qui s’inscrivaient contre ce mouvement ?

Chez nous, #MeToo a provoqué un large enthousiasme, comme un nouveau souffle. Je n’ai pas bien compris ce qui s’est passé en France avec ces femmes connues qui défendaient les agresseurs. Aux États-Unis, les personnes qui propageaient ces idées ont eu peu d’écho médiatique car ce n’était pas à la mode. Ce qui était à la mode, c’était d’être en faveur de #MeToo.

Mais quand il y a une belle avancée, chaque fois, il y a un backlash, c’est-à-dire un retour de bâton réactionnaire. À peine un an après le début de ces révélations massives, le président Trump a notamment nommé à la Cour suprême le juge très conservateur Brett Kavanaugh, alors même que des femmes l’accusaient d’agressions sexuelles. [En juin dernier, cette même Cour suprême abrogeait l’arrêt Roe vs Wade qui garantissait depuis 1973 le droit à l’avortement aux État-Unis.]

Alison Bechdel. Crédit photo : Elena Seibert

Qu’est-ce qui a changé concrètement depuis cinq ans aux États-Unis ?

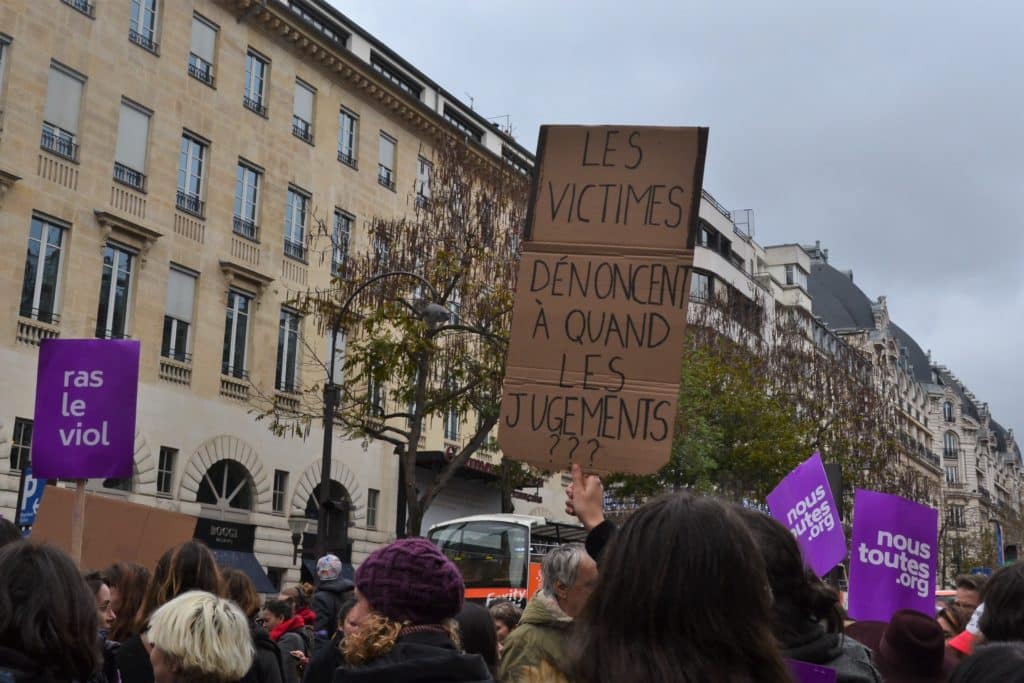

Quand j’étais jeune, face à un comportement sexiste ou déplacé, nous restions polies et sages, au mieux on levait les yeux au ciel. Le mouvement #MeToo a accéléré ce

processus de libération de la parole : il est plus facile pour les victimes de dénoncer publiquement des agresseurs, alors que le système a longtemps tenu grâce à leur silence.

Mais les hommes accusés d’agressions sexistes et sexuelles, qui s’étaient effacés pendant un moment de la vie publique, commencent maintenant à réapparaître, sans réparations ni excuses. J’ai l’impression que la plupart d’entre eux n’ont pas réellement pris en considération ce qu’ils avaient fait, même s’ils savent désormais produire des tweets parfaitement bien formulés sur le sujet… On assiste également à l’émergence de plaintes en diffamation contre les victimes, pour les faire taire. Lors du procès intenté par Johnny Depp contre son ex-épouse Amber Head, j’ai été frappée par le nombre de personnes prêtes à le soutenir et à calomnier celle qui l’avait accusé de violences psychologiques, physiques et sexuelles.

Dans Le Secret de la force surhumaine, votre dernier livre, vous racontez votre première expérience de festival en mixité choisie en 1983 et décrivez le « changement de perception » qui s’opère en vous dans cet environnement sans hommes…

La lutte contre les violences est, pour moi, une lutte ancienne. L’idée de ce festival, où nous n’étions quasiment que des lesbiennes, c’était de créer un espace sécurisant et d’échapper, pour quelques jours, à la violence patriarcale. Même si vous n’aviez pas vécu d’agressions sexuelles, vous ressentiez ce changement de perception : personne ne vous regardait de travers, personne ne vous traquait, ni ne vous agressait verbalement, c’était extraordinaire ! Nous étions une toute petite minorité à vivre cela, mais nous avions envie que chacune puisse en faire l’expérience. Aujourd’hui, dans le sillage de #MeToo, j’ai l’impression que de plus en plus de personnes ont accès à ce genre d’espaces, sur les réseaux ou autour de chez elles.

« QUAND J’ÉTAIS JEUNE, FACE À UN COMPORTEMENT SEXISTE OU DÉPLACÉ, NOUS RESTIONS POLIES ET SAGES. »

Voyez-vous un lien entre la critique du système hétéropatriarcal portée en creux par #MeToo et les attaques actuelles contre les personnes LGBT aux États-Unis ?

Une partie de l’opinion aspire à revenir à un état naturel fantasmé, où les hommes étaient soi-disant de « vrais » hommes, et les femmes de « vraies » femmes. La droite états-unienne produit beaucoup de désinformation et, en ce moment, elle attaque très durement les personnes trans. C’est comme si elle avait trouvé la faille pour détruire peu à peu les droits des femmes et des minorités, en divisant d’abord le mouvement progressiste, qui n’est pas toujours très solide sur les droits des personnes trans. C’est tragique : certaines féministes de ma génération sont prises dans une sorte de panique morale face à de fausses allégations, croyant, par exemple, que le fait d’octroyer des droits aux femmes trans va leur en retirer à elles.

Comment envisagez-vous les années à venir ?

J’attends avec anxiété les résultats des élections de mi-mandat d’octobre prochain. Les gens vont-ils voter pour ces horribles Républicains, ou essayer de sauver les quelques lambeaux de démocratie qu’il nous reste ? Si les trumpistes gagnent, il faudra que je me pose la question de quitter le pays, même si c’est compliqué car j’ai beaucoup de proches dont je prends soin aux États-Unis. Je ne veux pas sombrer dans la panique, mais je ne veux pas non plus rester là à attendre le fascisme !

La seule manière d’aller de l’avant, c’est finalement de s’engager. Je vois de plus en plus de jeunes qui entrent en résistance, certain·es rejoignent le groupe Jane’s Revenge [un article sera consacré à ce sujet dans le prochain numéro de La Déferlante] qui réalise des actions de sabotage à l’encontre d’organisations anti-avortement. La méthode peut être considérée comme discutable, mais c’est enthousiasmant de voir que des personnes sont prêtes à militer, à prendre des risques.

⟶ 📖 Le Secret de la force surhumaine, éditions Denoël, 2022, 26 euros.

Dans son dernier livre, Alison Bechdel décortique son addiction à l’exercice physique, dans l’optique de s’en libérer et d’accepter ainsi qu’elle a besoin des autres. L’ouvrage est un rigoureux travail d’introspection personnelle bourré d’autodérision et de références culturelles, dans la lignée de ses œuvres précédentes.

⟶ 📰 Mathilde Blézat signe également un portrait d’Alison Bechdel dans le prochain numéro de La Déferlante, à paraître le 10 novembre. 🎨 Son article est illustré par Pénélope Bagieu.

Précommandez le dernier numéro de La Déferlante !

Pour ce premier numéro de 2023, nous consacrons notre dossier au thème BAISER car, oui la révolution sexuelle reste encore à venir ! On y parle de sexologie féministe, de désirs qui font désordre, on y déconstruit les normes validistes et on plonge à pieds joints dans le récit de science-fiction érotique « Tout est chaos », signé Wendy Delorme et Elise Bonnard.

⟶ Vous souhaitez recevoir La Déferlante, au tarif de 15 euros (au lieu de 19), et sans engagement ? Découvrez notre offre d’abonnement à durée libre.