À quelques centaines de mètres du majestueux parc Borély, de son château, de son hippodrome et de son golf en bord de mer, une petite rue se faufile à l’écart d’une avenue arborée. Le panneau «Auberge de jeunesse» est encore là, rappelant que, jusqu’à récemment, c’était des vacancier·es qui peuplaient le bâtiment jaune pâle qui s’étale quelques mètres plus haut.

Mais le Covid est passé par là et, en mars 2020, l’établissement touristique a fermé ses portes. Un an plus tard, sous l’impulsion de plusieurs associations, ouvrait dans cet édifice L’Auberge marseillaise. Au cœur de l’arrondissement le plus bossu de la cité phocéenne, elle abrite aujourd’hui 70 femmes et enfants aux trajectoires de logement heurtées par les violences patriarcales, la précarité et les politiques migratoires répressives. Auprès de ces personnes, une vingtaine de salarié·es et de bénévoles cherchent au quotidien à « réinventer le travail social, à créer un lieu participatif qui tende vers l’autogestion », comme le souligne Armèle Cloteau, coordinatrice du projet.

Résidentes, membres de la régie sociale et bénévoles discutent des affaires courantes de l’auberge. © Anne Mocaër

Dans les bribes de vie racontées par les résidentes, les violences patriarcales sont souvent l’un des déclencheurs, voire la première cause de leur précarité résidentielle. Certaines d’entre elles ont vécu des violences conjugales, d’autres ont été victimes de traite humaine ou de violences au cours d’un trajet migratoire. À cela peuvent s’ajouter des enjeux liés à l’addiction, à des vécus dans la rue, ou en prison. Dans ce lieu qui héberge des femmes aux situations diverses sans condition de durée (seule la violence physique peut valoir l’exclusion), composer un chez-soi passe avant tout par le fait d’avoir une chambre individuelle (ou partagée avec ses enfants) où s’isoler. «Ma chambre, c’est mon p’tit coin tranquille, avec mes repères», explique ainsi Sandra, 51 ans, originaire de La Rochelle, qui a eu « une vie posée » avant de connaître la rue à 40 ans et de devoir faire placer son fils.

Lire aussi : Un refuge pour les LGBT+ en Pologne

«Ça a duré dix ans. Je me suis toujours débrouillée pour trouver des endroits où squatter : pendant deux ans, j’ai eu un matelas dans un coin de l’hôpital de la Timone [à Marseille]. Le personnel hospitalier me laissait tranquille, je portais des plateaux…» Détaillant son parcours de rue, elle ajoute qu’elle « revient de loin » : « Je suis tombée sur quelqu’un qui me frappait, ça a été la descente en enfer jusqu’au jour où j’ai fini à l’hôpital sous oxygène. »

Sur les murs de la chambre d’Happy, des photos de ses enfants et de sa famille. © Anne Mocaër

Elle passe alors par plusieurs dispositifs sociaux avant d’arriver à l’Auberge, il y a un an. Ici, elle se sent bien, car elle peut se laver et avoir accès à un lit. « Ça paraît banal mais c’est essentiel. Comment tu peux aller voir l’assistante sociale pour essayer de t’en sortir si tu n’as pas pris de douche ? » La chambre individuelle lui donne aussi l’assurance de pouvoir protéger ses effets personnels. «Ce téléphone, ça fait un an que je l’ai: j’en ai jamais gardé un aussi longtemps! Dans la rue, tu te trimballes des sacs toute la journée pour au final te faire voler tes fringues…»

Si chaque chambre contient une grande partie du mobilier habituel (lit, table pour manger ou faire les devoirs, lavabo, four micro-ondes…), les résidentes adoptent des comportements différents à son égard. « Il y en a qui demandent tout de suite de la peinture, une étagère, accrochent des photos au mur… Elles s’approprient le lieu même si elles ont conscience que c’est temporaire, explique Laura H., régisseuse sociale ici depuis deux ans. D’autres se disent au contraire que ce n’est pas leur espace alors elles y touchent peu.»

« Marre de vivre ici »

Vivant à l’Auberge depuis un an, Amelia et sa fille, Arméniennes de Russie, apprécient les rencontres avec des femmes de différents pays, les repas pris en commun dans la grande salle à manger, ou encore les fêtes avec leur amie Happy, originaire du Nigeria, dans le « salon marseillais » conçu par les résidentes avec l’architecte de l’équipe. Le soir, il est fréquent que la musique y résonne, que les habitantes dansent ou improvisent des défilés de mode. Mais pour certaines, la vie collective peut être pesante. C’est le cas pour Faïma, qui regarde une dispute éclater près de la cuisine pendant que ses trois fils jouent avec des briques de construction. Les larmes aux yeux, elle confie d’emblée qu’elle ne se sent pas chez elle. « On me vole des choses chaque jour et il y a des femmes qui crient devant les enfants parce qu’elles sont en crise de manque » – quand cela arrive, l’équipe comme les résidentes s’empressent d’éloigner les mineur·es. « Au 1152, j’étais bien. Personne ne tapait à ma porte, je trouvais mes habits, mes enfants étaient sages. Ici, ils font tellement de bêtises…» Faïma a dû fuir l’Algérie puis son hôtel social à Marseille pour échapper aux violences de son ex-mari. Elle a passé deux mois dans un foyer avant d’être «amenée ici»: à nouveau, un lieu qu’elle n’a pas choisi.

« Ma chambre, c’est mon p’tit coin tranquille, avec mes repères. »

Sandra, résidente

Sandra,51 ans, originaire de La Rochelle, vit à l’Auberge marseillaise depuis un an. © Anne Mocaër

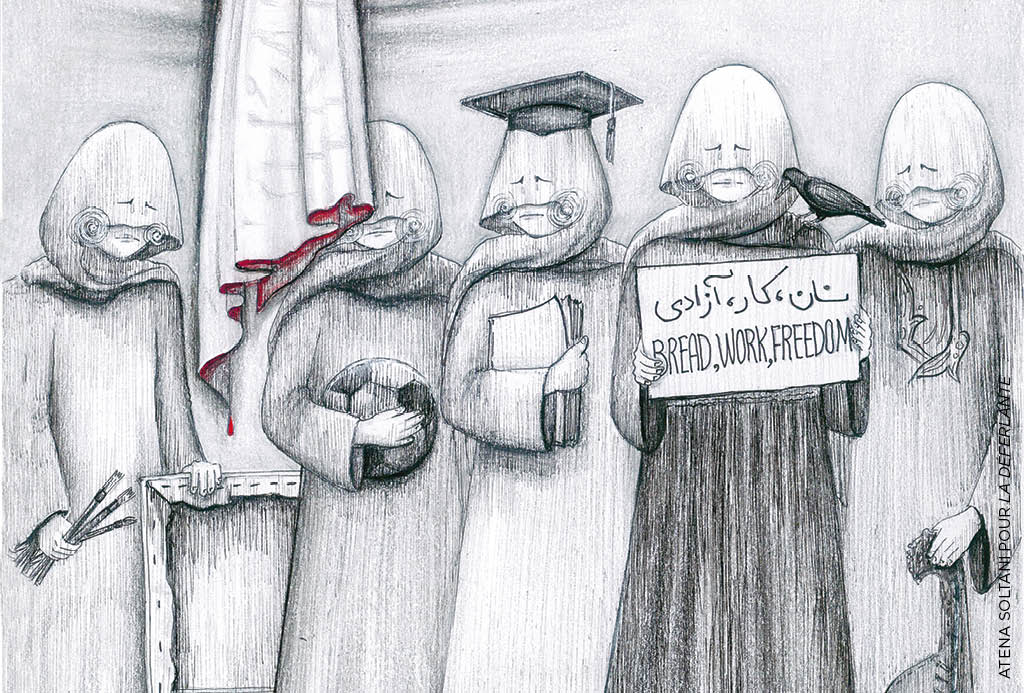

Jessyca aussi en a «marre de vivre ici». Turcobulgare, elle est la seule femme trans de l’Auberge, où elle vit depuis neuf mois. « J’ai travaillé onze ans comme pute sur le Jarret [boulevard périphérique de Marseille], raconte-t-elle. Je changeais tout le temps d’hôtel: un jour là, une semaine là-bas… Avant le coronavirus, cette ville, c’était de la bombe atomique : il y avait du travail pour les putes, beaucoup d’argent, du respect. Maintenant c’est fini. Alors un jour, j’ai dit stop et l’assistante sociale m’a trouvé la place ici. » Le fait qu’aucun homme ne vive à l’Auberge est crucial pour elle, qui a «très peur des problèmes» et qui surveille les entrées comme « une caméra ». Depuis quelque temps, elle trouve que l’ambiance s’est dégradée, que le travail de ménage qu’elle assure, contre défraiement, avec d’autres résidentes n’est pas respecté : « Quand tu te réveilles, la salle de bains est déjà sale, il y a des déchets sur les tables.» Cet état de fait, difficile à modifier malgré les nombreuses réunions dévolues à ce sujet, est une source de stress qui, couplé aux tensions qui peuvent exister, la fragilise dans son parcours de transition. « Je prends des hormones, il faut que je sois tranquille, explique-telle en pleurs. Je peux pas attraper des microbes parce que je dois bientôt rentrer à l’hôpital pour mettre de la silicone…» Quand on lui demande ce qui la ferait se sentir chez elle, elle répond sans hésitation «devenir une femme “normale”, comme toi, comme elles», indiquant du regard les résidentes et les salariées qui discutent un peu plus loin dans le hall. Être chez elle, ce serait aussi être perçue par les autres pour ce qu’elle est: une femme, et être ainsi moins exposée aux violences.

Des membres de la régie sociale s’activent en cuisine pour aider à la préparation du repas. © Anne Mocaër

« Comme en vacances »

À proximité du bureau de l’équipe sociale, Zeinab fait une pause pendant que son nourrisson dort dans la chambre. Elle est originaire de Guinée-Conakry où elle vivait avec ses parents avant de partir en exil pour l’Europe en passant par le Mali, l’Algérie, la Tunisie… Des mois de trajet, durant lesquels elle dort, dans des bunkers, avec des dizaines d’autres personnes. Harcelée par un homme à son arrivée sur l’île italienne de Lampedusa, elle s’enfuit vers Marseille, où elle vit d’abord chez une famille d’accueil puis chez un compagnon avec qui « les choses dégénèrent » dès qu’elle se retrouve enceinte. À l’Auberge marseillaise, elle a la possibilité d’adoucir le post-partum en recevant du soutien dès qu’elle passe le seuil de sa chambre. « Les autres mamans m’ont appris à laver le petit, à le masser, à ne pas m’énerver… Je ne connaissais pas grand-chose, explique-t-elle. Si je suis fatiguée, je peux leur amener. Et les travailleuses sociales toquent à ma porte pour voir si tout va bien.»

Happy dans sa chambre assise sur son lit. © Anne Mocaër

Ici, les mères seules, comme Zeinab, peuvent se délester d’une partie de l’abyssal travail domestique qui leur incombe habituellement. Les soins aux enfants, les repas et le ménage sont mutualisés ou s’organisent par roulement; certaines tâches, comme la cuisine, les courses, la garde des enfants ou encore le jardinage, sont assurées par les salarié·es. Par ailleurs, si les régisseuses ne sont pas censées faire de l’accompagnement social, elles aident tout de même aux démarches administratives et médicales. Cette habitude les interroge pourtant: où placer le curseur entre le maintien de l’autonomie des résidentes et leur besoin réel d’assistance ?

Pour toutes les résidentes, l’Auberge marseillaise est l’espoir d’un tremplin vers un habitat choisi et stable, la promesse d’une rupture avec des années de galère.

Ce soutien prodigué par le personnel est, pour les résidentes, l’un des atouts du lieu. Amelia trouve que l’auberge ressemble aux sanatoriums, ces lieux de villégiature dans l’ex-URSS. Faïma explique qu’elle se sent comme « en vacances »: « Avant, j’ai tellement galéré avec les enfants: les emmener à l’école, les récupérer, faire les courses, travailler, cuisiner… Ici je suis tranquille un peu, je me suis même mise au sport ! » Les habitantes y gagnent en confiance et en compétences, s’émancipant en partie des normes de genre. « Quand je suis arrivée, explique Laura C., régisseuse sociale, il fallait repeindre le salon et je me souviens d’une résidente qui disait: “Non, ce sont les hommes qui peignent.” Mais maintenant, elles participent toutes aux travaux de peinture ou de bricolage. Ça fait bouger le regard qu’elles ont sur leurs capacités, et ça comptera quand elles auront leur propre logement. »

Il est 19 heures, Jessyca conduit une fillette à la salle à manger, lui sert une assiette et l’installe à ses côtés à l’une des grandes tables. Au menu: salade, sauce au yaourt, pâtes aux légumes, fruits. L’ambiance est calme. Soudain, une adolescente se met debout sur une chaise et improvise un discours, célébrant celles dont l’anniversaire arrive bientôt et rappelant à l’assemblée la fête de départ qui aura lieu le soir : une des familles a trouvé un logement, c’est sa dernière nuit ici. Pour toutes, l’Auberge marseillaise est l’espoir d’un tremplin vers un habitat choisi et stable. Elle est la promesse d’une rupture avec des années de galère de logement, mais aussi sociale et administrative. Sandra, la Rochelaise, espère travailler dans le soutien aux personnes en grande précarité ; Jessyca veut terminer sa formation dans le nettoyage et signer un contrat; Faïma et Amelia souhaitent obtenir leurs papiers et reprendre un travail de coiffeuse ; Happy rêve de faire venir ses enfants restés au Nigeria, et Zeinab de devenir animatrice.

Certaines des personnes interviewées ont accepté de donner leurs nom et prénom, d’autres ont souhaité ne voir apparaître que leur prénom ou l’initiale de leur nom.

Mathilde Blézat est journaliste indépendante et autrice de Pour l’autodéfense féministe (Éditions de la dernière lettre, 2022).

Mathilde Blézat est journaliste indépendante et autrice de Pour l’autodéfense féministe (Éditions de la dernière lettre, 2022).