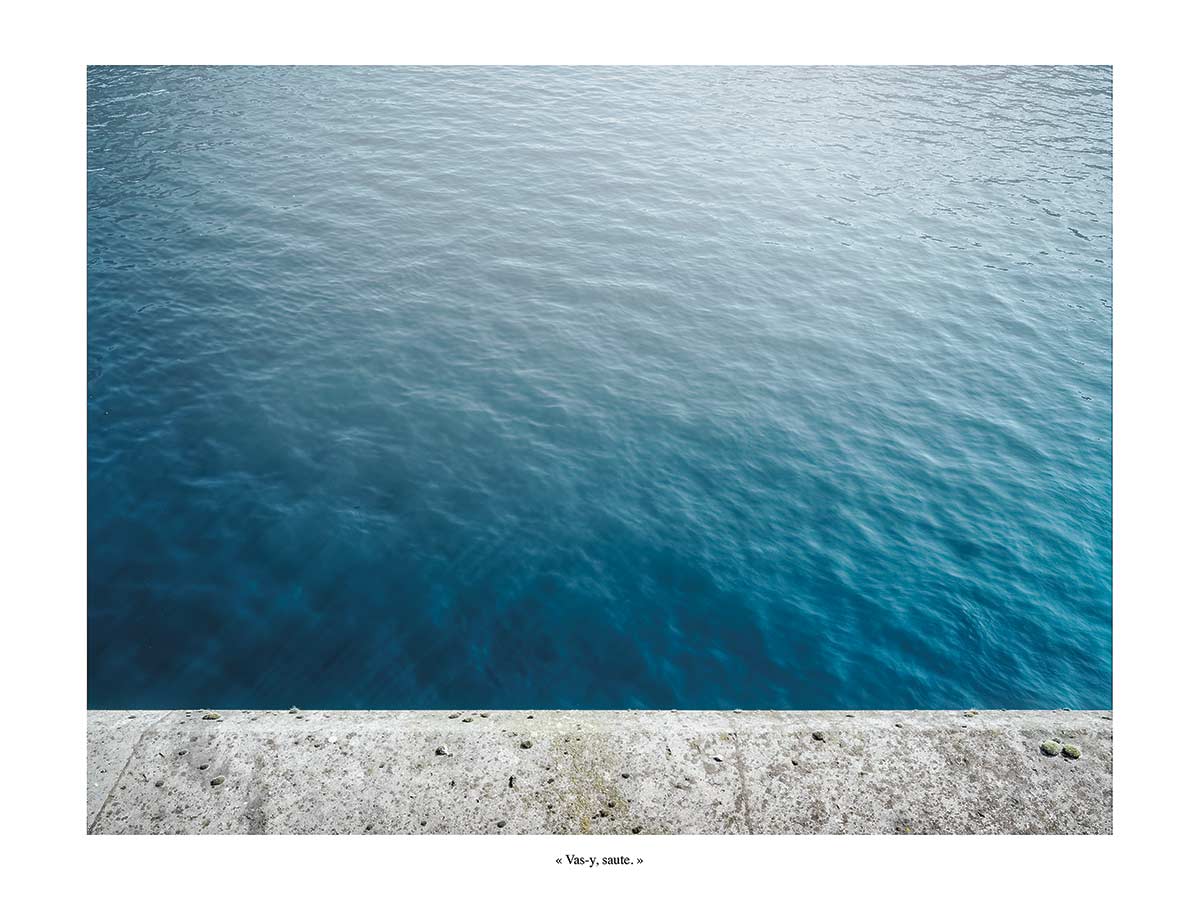

Ma série Devenir des hommes s’intéresse à la construction des masculinités chez les jeunes hommes, en France. Pour la réaliser, je suis allée à la rencontre de personnes non binaires et d’hommes âgés de 18 à 25 ans, originaires de divers milieux socioculturels et habitant un peu partout dans l’Hexagone. J’ai commencé chacun des entretiens par la même question : « Devenir un homme, qu’est-ce que cela évoque pour vous ? » J’ai invité chaque interlocuteur à parler des valeurs dans lesquelles il a été éduqué, de celles qu’il revendique aujourd’hui, ou, au contraire, dont il aimerait se défaire. J’ai interrogé chacun sur les moments où il s’est senti obligé de se conformer à ce qu’on attend d’un homme. Plusieurs phrases très violentes d’injonction à performer la virilité m’ont été rapportées.

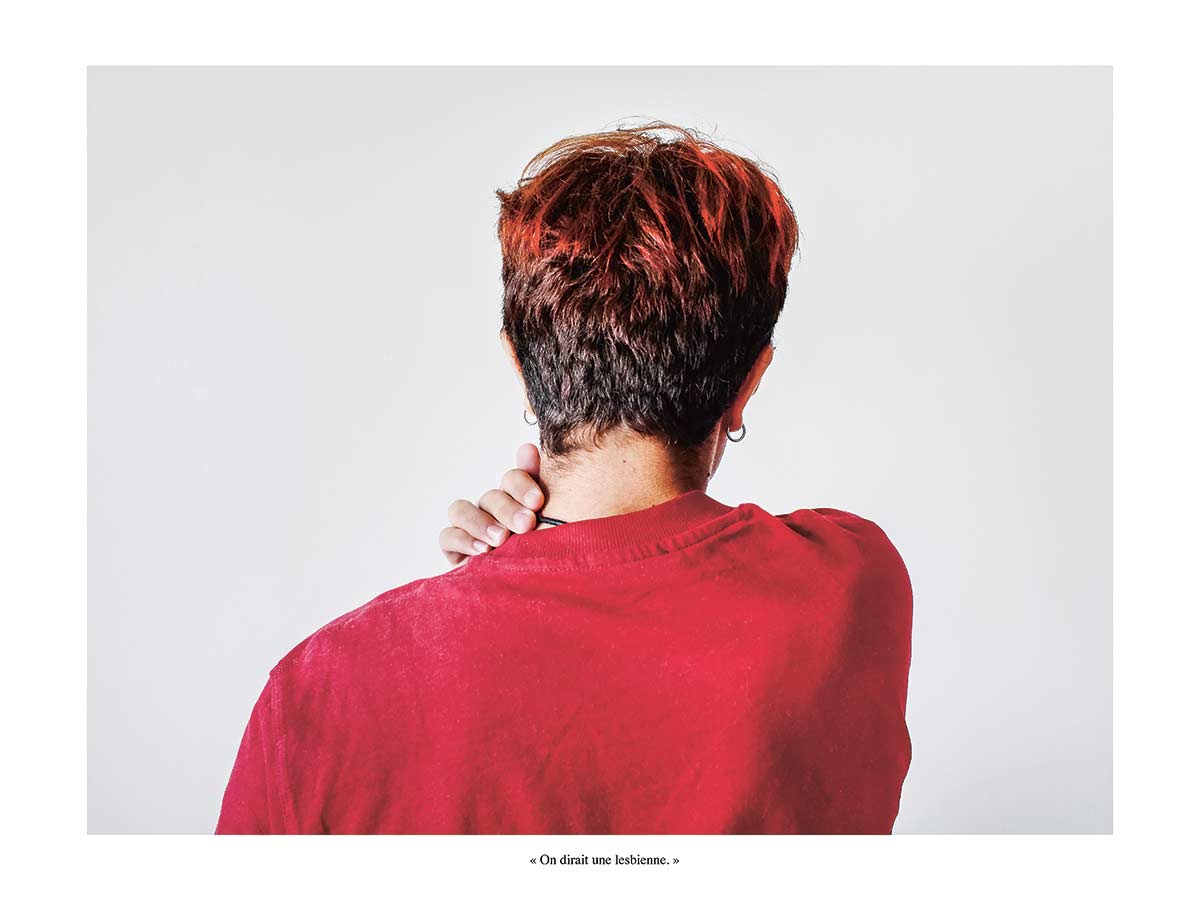

À partir des anecdotes, des métaphores qui ont émergé, j’ai créé des images. Ces photographies mettent en lumière l’homophobie et la misogynie latentes sur lesquelles se fondent les valeurs viriles. À l’issue des entretiens ou un peu plus tard, j’ai réalisé un portrait de chaque participant, dans un lieu choisi par lui, un « lieu à soi », dans lequel il estime pouvoir évoluer sans interférence avec le regard des autres. Car il s’agit de photographier un moment d’intériorité. Je ne demande pas de poser, je ne donne pas de directives particulières. L’image est construite en lumière naturelle, ou avec l’éclairage présent sur le lieu. En mêlant ainsi images et témoignages, j’ai voulu esquisser un portrait profond et diversifié de cette jeunesse masculine qui constitue une partie du monde de demain. Car questionner les masculinités est une démarche politique, tant la toxicité des liens entre virilité, violence, et domination ont des répercussions sur l’ensemble de la société.

Elouan, 21 ans, étudiant en métiers des arts et de la culture.

« La virilité, je dirais que c’est un ensemble de comportements qui est consommé entre hommes, qui n’existe que par la confirmation des autres hommes, et qui est associé à des valeurs d’indépendance, émotionnelle notamment, de dureté et de domination. Moi, je m’identifie comme non binaire, même si je sais que je suis toujours perçu comme un homme. Mais je ne me reconnais pas dans leurs codes, et je vois le mal qu’ils engendrent. »

Honorin, 21 ans, étudiant en médecine.

« L’obsession de la virilité, c’est le contrôle : sur tes sentiments, ton corps, ta vie, ton travail, ta famille, ta place dans l’espace public… Et comment tu mets en pratique ce contrôle ? En dominant. Quand on est un garçon, un homme, on a cette obligation de résultat, de toujours tout savoir faire. Les hommes, on ne leur demande pas leur consentement. Pour être un homme, il faut. Alors que non ! C’est : “Tu peux.” Tu peux être autrement. Si on nous apprenait déjà ce qu’est le consentement visà-vis de nous-même, je pense qu’on pourrait comprendre le consentement des autres plus facilement. »

Anna, 25 ans, étudiant en management territorial.

« Être un homme, ce sont des injonctions à être dominant, dur, toujours dans la performance. Je trouve ça épuisant. Je n’ai pas été éduqué comme ça parce que je suis né femme, mais les autres hommes me font part de leurs difficultés. Certains amis me disent que ma présence leur a permis de s’ouvrir à d’autres manières d’être eux-mêmes. Tout ça, c’est surtout chez les mecs hétérosexuels. Chez les mecs gay, en tout cas ceux que je connais, il y a beaucoup plus de douceur. Le fait de ne pas être dans la norme pousse à se questionner, à se mettre à la place des autres, quelque chose comme ça. »

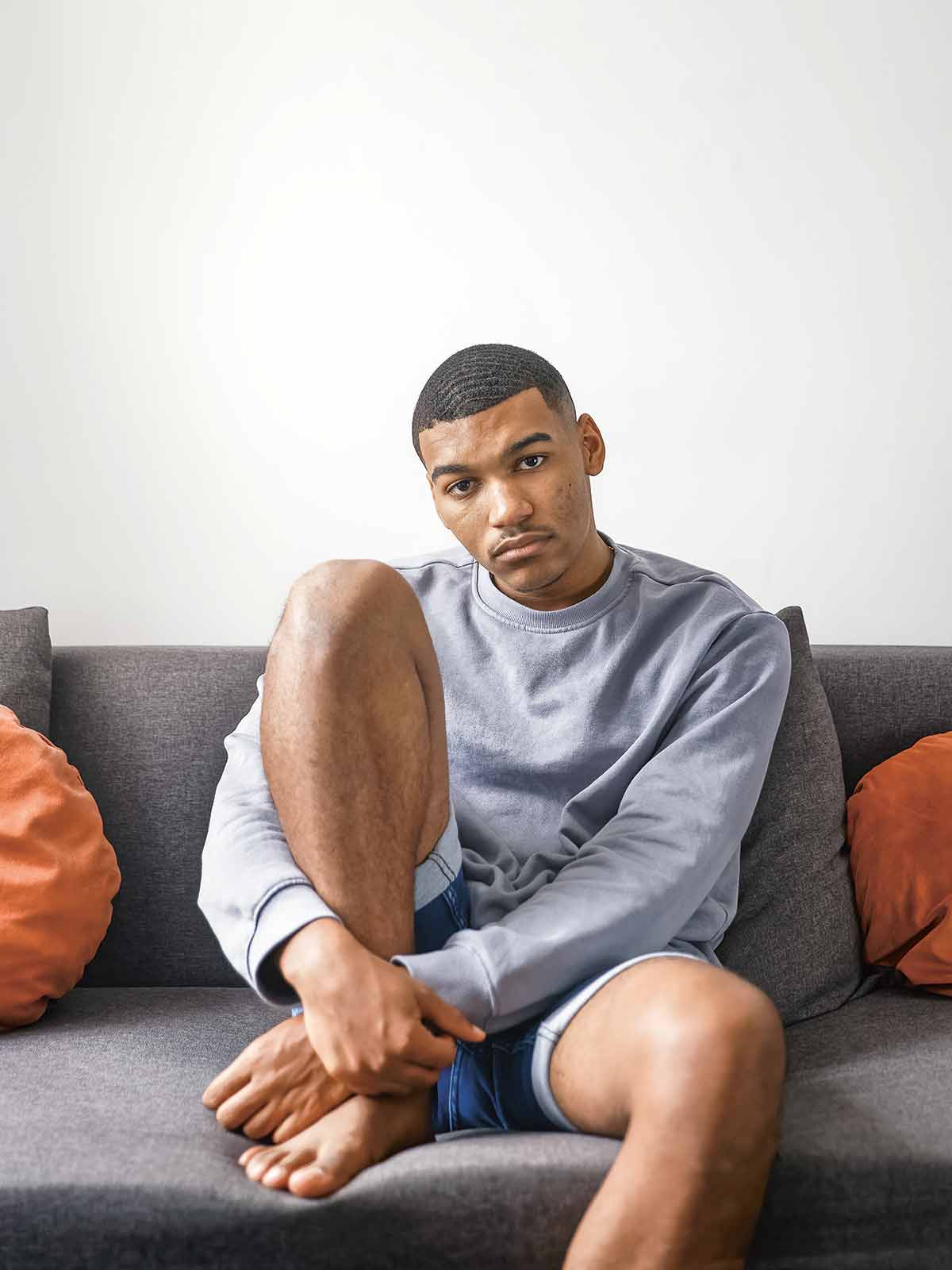

Anthony, 19 ans, étudiant en théâtre.

« Quand tu es hétérosexuel, tu vas avoir toujours ce réflexe de te dire : “Il faut que les gens comprennent que je suis hétéro. Il faut que tout le monde sache que je suis hétéro.” Donc tu vas contrôler ta posture, ta voix, tes gestes… À l’intérieur de nous, il y a une phrase qui est gravée, une phrase toute bête : “Tu es un homme.” C’est une prison, en fait, parce que ça nous force à toujours chercher ce rapport de supériorité. Plus on l’est, plus on paraît… viril. En fait, c’est le mot “viril” qui ne devrait plus exister. Ça ne sert à rien. »

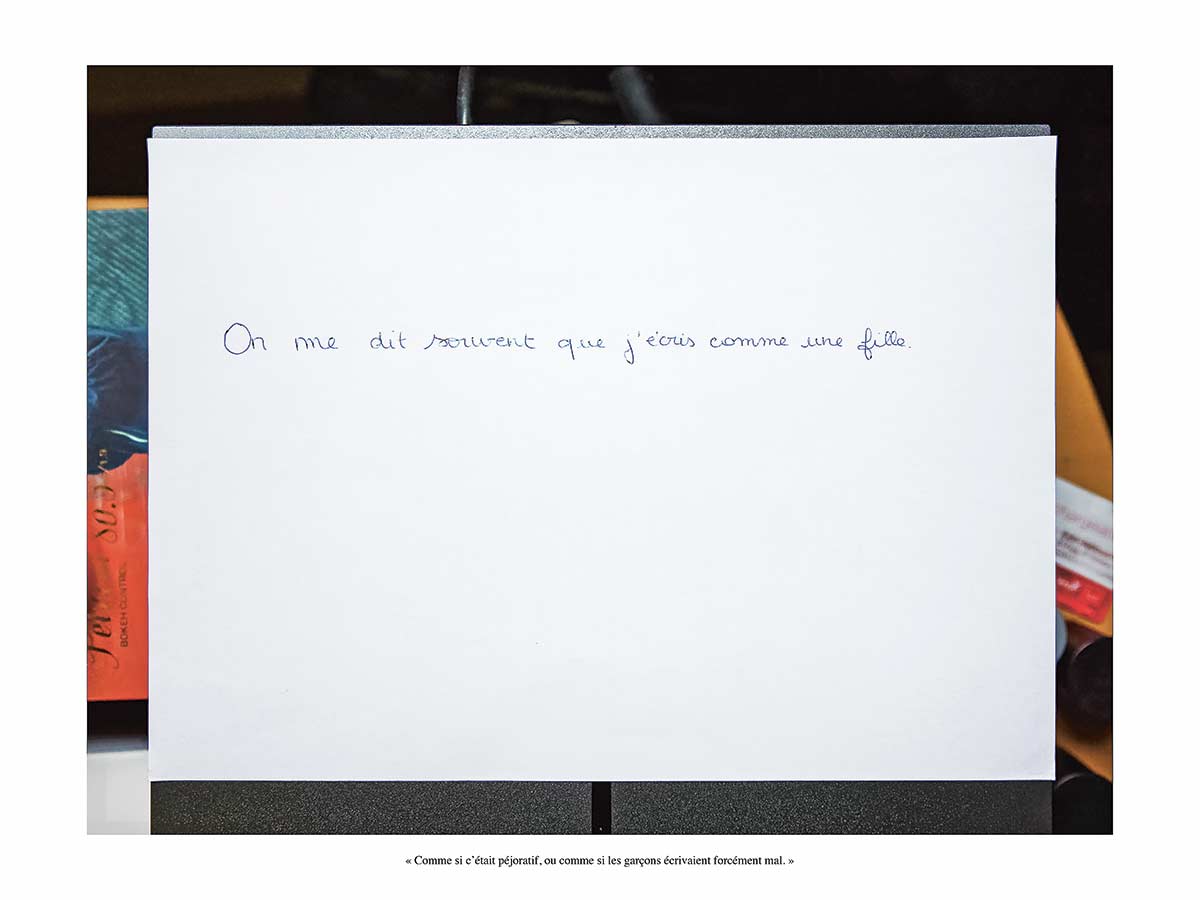

Scar, 19 ans, étudiant en graphisme.

« Ça fait cinq ou six ans que je me considère comme non binaire. Je laisse aux gens la possibilité de me genrer comme ils veulent. J’ai toujours eu du détachement par rapport à ça. Quand j’étais petit, on me prenait souvent pour une fille, mais ça ne m’a jamais vraiment dérangé. Chez les garçons, c’est souvent péjoratif, mais justement, moi, je ne vois pas la féminité comme une insulte. Grâce au féminisme, les normes de la féminité ont évolué depuis super longtemps, mais celles de la masculinité, on a moins tendance à les questionner. »

Alex, 22 ans, photographe (à gauche), et Adrien, 23 ans, éducateur spécialisé.

« Dans l’enfance, l’image de l’homme typique, c’était vraiment celle du rugbyman, fort, compétitif. C’était cette norme-là qui prévalait, et à laquelle on était poussés à s’identifier, l’un comme l’autre, dans les coins où on a grandi. Il n’y avait pas d’identification possible à une autre forme de masculinité. Alors très vite, quand tu n’adhères pas à ce type de modèle, on te catégorise comme gay, même si tu ne t’es pas encore posé ces questions-là. Parce qu’on assimile complètement masculinité, virilité, et sexualité. »

Camille Gharbi : Photographe, installée en région parisienne. Alliant dans son travail approches documentaire et plasticienne, elle suit au long cours des problématiques sociales contemporaines, parmi lesquelles les violences de genre. Elle signe le portfolio du numéro #12.