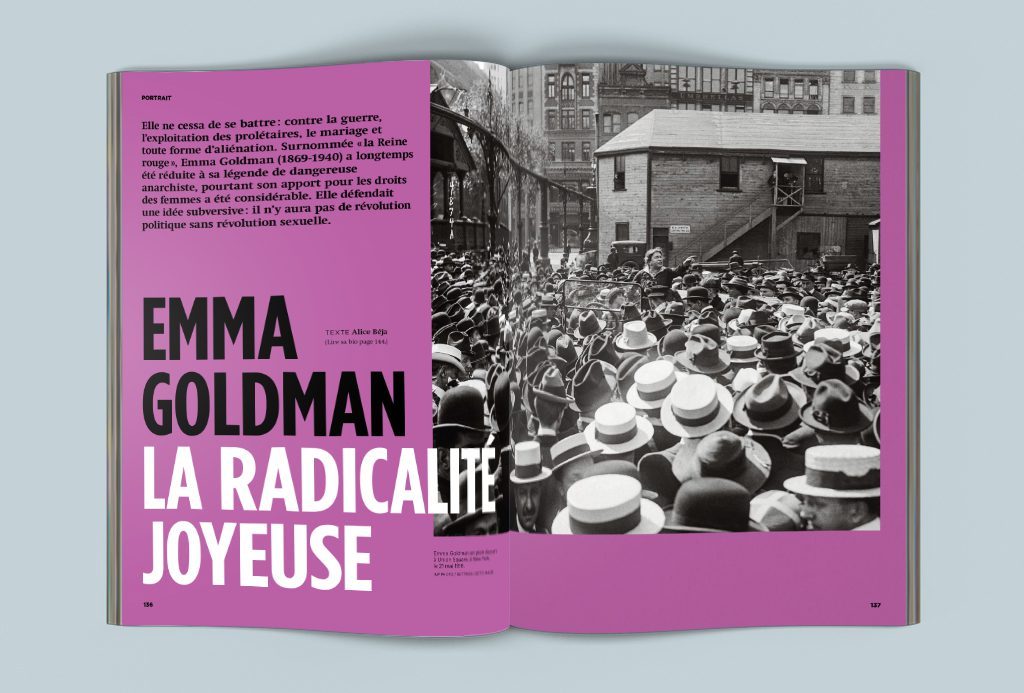

« On a colporté à mon sujet tant d’histoires à glacer le sang et à dormir debout qu’il n’est pas surprenant que l’être humain moyen ait des palpitations cardiaques à la seule mention de mon nom 1Emma Goldman, La Liberté ou rien.

Incarnation d’une marginalité assumée, d’une critique féroce de la norme et de l’aliénation qu’elle produit, Emma Goldman aimait se moquer des journaux américains qui la caricaturaient à longueur d’articles. Elle était de tous les combats – certains lui ont valu d’être plusieurs fois arrêtée et emprisonnée : ses positions anarchistes, sa défense des ouvrières et des ouvriers, son militantisme en faveur du droit à la contraception, son opposition à la Première Guerre mondiale, sa condamnation du mariage et sa défense de l’homosexualité… Sa vie, qu’elle a retracée dans une autobiographie monumentale 2Emma Goldman, Vivre ma vie. Une anarchiste au temps des révolutions, traduit de l’anglais par Laure Batier et Jacqueline Reuss, éditions L’Échappée, 2018., fut un tourbillon de luttes et de rencontres, au carrefour de l’Europe et des États-Unis.

Née dans l’Empire russe, d’une famille juive, Emma Goldman émigre aux États-Unis en 1885, alors qu’elle n’a que 16 ans. Elle vit à New York quand éclate l’affaire des « martyrs de Haymarket ». Le 4 mai 1886, à Chicago, une bombe explose lors d’une manifestation pacifique en faveur de la journée de huit heures et contre la répression policière des mobilisations ouvrières 3Quelques jours plus tôt, le 1er mai 1886, une grève générale à l’usine McCormick de Chicago avait été violemment réprimée par la police, faisant un mort et une dizaine de blessés.. Huit anarchistes sont arrêtés et accusés de conspiration. Sept d’entre eux sont condamnés à mort l’année suivante, et quatre sont pendus le 11 novembre 1887, malgré un mouvement de protestation dans le monde entier.

C’est à ce moment-là qu’Emma Goldman embrasse la cause anarchiste défendue alors par un grand nombre d’immigré·es européen·nes qui voient dans les États-Unis l’incarnation de la violence du capital et de l’État. Aux côtés de Johann Most, figure importante du mouvement anarchiste, et d’Alexandre Berkman, qui restera toute sa vie un camarade, un amant et un ami proche (elle le soutiendra activement lorsqu’il sera condamné à vingt-deux ans de prison pour avoir tenté d’assassiner l’industriel Henry Clay Frick en 1892), elle devient une oratrice très écoutée.

En tant qu’anarchiste, elle s’engage aux côtés des ouvrières du textile, soutient les révolutionnaires russes en 1905, multiplie les conférences et les articles, jusqu’à fonder sa propre revue en 1906, Mother Earth (Mère nourricière). Qu’elle milite pour le droit à la contraception ou contre la guerre et la conscription, elle articule toujours ses prises de position à une vision utopique plus large d’une société sans État, où chacune et chacun serait libre de trouver sa propre voie. Elle défend l’amour libre et le pratique, refuse de se marier et d’avoir des enfants, change de partenaire sans s’en cacher et fustige le mariage comme une forme de prostitution légale.

En 1917, avec Berkman, elle est arrêtée pour son opposition à la Première Guerre mondiale et, en 1919, déportée en Russie avec près de 250 autres « rouges ». Bien vite, elle prend ses distances avec le régime bolchevique. La répression de la révolte des marins de Kronstadt en 1921 achève de la convaincre que la Russie n’est qu’une dictature de plus, vouée à sa propre perpétuation plutôt qu’aux intérêts du prolétariat.

Toujours avec Berkman, elle quitte la Russie soviétique cette même année. Le duo entame une errance européenne qui le verra finalement s’établir dans le sud de la France – Alexandre Berkman mourra à Nice en 1936. Goldman, isolée de ses camarades d’outre-Atlantique, retrouve l’intensité de la lutte dans la guerre d’Espagne. Elle ne peut effectuer qu’un bref séjour aux États-Unis, en 1934, pour présenter son autobiographie. Jusqu’à sa disparition, à Toronto, en 1940, elle défendra l’anarchisme. Après sa mort, le rapatriement de son corps est autorisé ; elle sera enterrée à Chicago, aux côtés des martyrs de Haymarket, qui ont inspiré son engagement.

Sous le grand chapeau mou, une femme libre

Pendant longtemps, son image a été liée à cette vie d’aventure au parfum de scandale. Ce fut le cas de son vivant, puis lorsque ses œuvres, en particulier son autobiographie, furent redécouvertes par des féministes des années 1960 et 1970.

Derrière la dangereuse anarchiste poseuse de bombes dont le visage surmonté d’un grand chapeau mou ornait les T‑shirts, on distingue enfin la femme libre qui avait su avant bien d’autres percevoir l’importance des questions liées au sexe et aux droits reproductifs. Le développement des études de genre et de l’histoire des femmes a entraîné la parution de plusieurs biographies aux États-Unis qui mettent l’accent sur sa vie privée : les universitaires féministes partagent bien souvent une fascination diffuse pour le personnage. La majorité des études ne la considèrent pas comme une penseuse originale. Militante, oui, oratrice, oui, féministe, certes. Mais philosophe ? Théoricienne politique ? Là, on est moins convaincu·e. On relève le manque d’originalité de ses idées, sa formidable capacité de synthèse qui lui aurait permis de traduire l’anarchisme pour un large public sans pour autant laisser de trace marquante dans l’histoire de la pensée du mouvement. Il serait difficile de saisir sa réflexion comme un tout à cause de la diversité des sujets qu’elle a abordés. Si l’oubli de ses idées tient à la longue exclusion des femmes des histoires de la pensée et de la philosophie, son œuvre interroge la notion même de « théorie politique » et la construction de la dichotomie entre théorie et pratique.

Une pensée politique en mouvement

Cette œuvre n’est pas une succession de livres qui construiraient un système de pensée ou une vision de la société anarchiste. Goldman est avant tout l’autrice d’articles, d’essais, pour la plupart tirés des conférences qu’elle a données tout au long de sa vie ou bien écrits pour Mother Earth. Le travail mené par l’historienne Candace Falk et l’éditeur Barry Pateman sur les archives d’Emma Goldman a montré que son immense activité épistolaire devait être considérée comme partie intégrante de son œuvre. Avec les lettres qu’elle envoie et reçoit, elle maintient des liens avec des penseur·euses et militant·es anarchistes européen·nes, japonais·es, mexicain·es, échange, affûte ses arguments et approfondit ses analyses (lire par exemple ses échanges soutenus avec Alexandre Berkman ou Pierre Kropotkine). Le fait que ses textes soient synthétiques, accessibles, qu’elle n’ait pas laissé de grand livre théorique ne devrait pas disqualifier ses idées, mais au contraire nous amener à nous interroger sur ce qui fait une pensée politique. Celle de Goldman était en mouvement, liée à ses combats autant qu’à ses lectures et à ses réflexions.

Une autre raison de la relative marginalisation des idées de Goldman au profit de la fascination du biographique est, paradoxalement sans doute, sa redécouverte par les féministes des années 1960 et 1970, qui a en partie obscurci son anarchisme. De manière générale, c’est l’articulation entre ces deux aspects de sa vie et de son œuvre qui a pu conduire à son rejet des deux champs : « Souvent, elle est exclue des discussions sur la théorie anarchiste (parce qu’elle est féministe) et sur le féminisme (parce qu’elle est anarchiste) 4Penny A. Weiss et Loretta Kensinger, Feminist Interpretations of Emma Goldman, Pennsylvania State University Press, 2007. ! » Pendant sa vie même, Goldman s’est trouvée prise dans cet étau, critiquée par ses camarades anarchistes parce qu’elle accordait trop d’importance à la question de l’émancipation des femmes, et critiquant les suffragistes dont elle ne partageait pas la vision selon laquelle le vote était le meilleur moyen de l’atteindre.

Pourtant, le féminisme de Goldman était inséparable de son analyse anarchiste de la société, ce qui explique également sa position particulière au sein du mouvement de défense des droits des femmes aux États-Unis au début du xxe siècle. De puissantes organisations comme la Women’s Christian Temperance Union (WCTU, Union chrétienne des femmes pour la tempérance) militaient pour la prohibition de l’alcool et la moralisation de la vie publique ; des syndicats tels que l’International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU, Union des ouvriers des vêtements pour dames) organisaient et soutenaient les grèves des ouvrières du textile dans les usines de l’Est des États-Unis ; des militantes comme Margaret Sanger prônaient le droit à la contraception. Cependant, la lutte principale était pour le droit de vote des femmes. L’anarchisme de Goldman, pour qui le suffrage n’était qu’un leurre, la mettait donc en porte à faux d’une large part du mouvement féministe. Mais c’est aussi ce qui lui a permis de développer des arguments différents en faveur de la libération des femmes, qu’elle défendit dans deux textes importants publiés en 1906 et 1910 : La Tragédie de l’émancipation féminine et Le Droit de vote des femmes, où elle développe une analyse qui associe étroitement les questions de classe et de sexualité.

Goldman y dénonce la « nouvelle idole » qu’est devenu le droit de vote, et fustige la manière dont il est défendu. Elle rend hommage aux origines du mouvement, à Elizabeth Cady Stanton, qui, dans la Déclaration des sentiments de Seneca Falls 5La première convention des droits des femmes aux États-Unis s’est tenue les 19 et 20 juillet 1848 à Seneca Falls (État de New York). Elle s’acheva par la signature de la Déclaration de sentiments, qu’on considère comme l’acte fondateur du mouvement féministe états-unien., décrivait les innombrables aliénations et contraintes dont les femmes étaient victimes et qui les maintenaient dans une perpétuelle enfance légale et politique. La Déclaration défend le droit de vote comme droit inaliénable, mais en défend d’autres. Cependant, au début du xxe siècle, le mouvement pour le droit de vote s’étend à des organisations plus conservatrices telles que la WCTU, qui s’est ralliée au suffrage féminin au nom de la moralité supérieure des femmes et de leur capacité, par leur participation à la vie publique, à lutter contre la corruption des mœurs. C’est cette position, qu’elle qualifie de puritaine, que Goldman condamne. En tant qu’anarchiste, elle ne voit dans le droit de vote qu’un hochet agité par la classe politique pour donner au peuple l’illusion qu’il participe aux décisions collectives. Dans Le Droit de vote des femmes, elle cite en exemple des pays, tels que la Nouvelle-Zélande ou des États américains, comme le Colorado, où les femmes disposent déjà de ce droit, où les conditions de vie des travailleuses n’ont pas été améliorées, où la misère sociale demeure, tout comme les normes morales qui enchaînent les femmes. L’accès au suffrage n’a aucun impact politique ; il est devenu « une affaire de salon » qui occupe les femmes des classes moyennes et supérieures, sans que les classes populaires y trouvent de bénéfices ni d’intérêt.

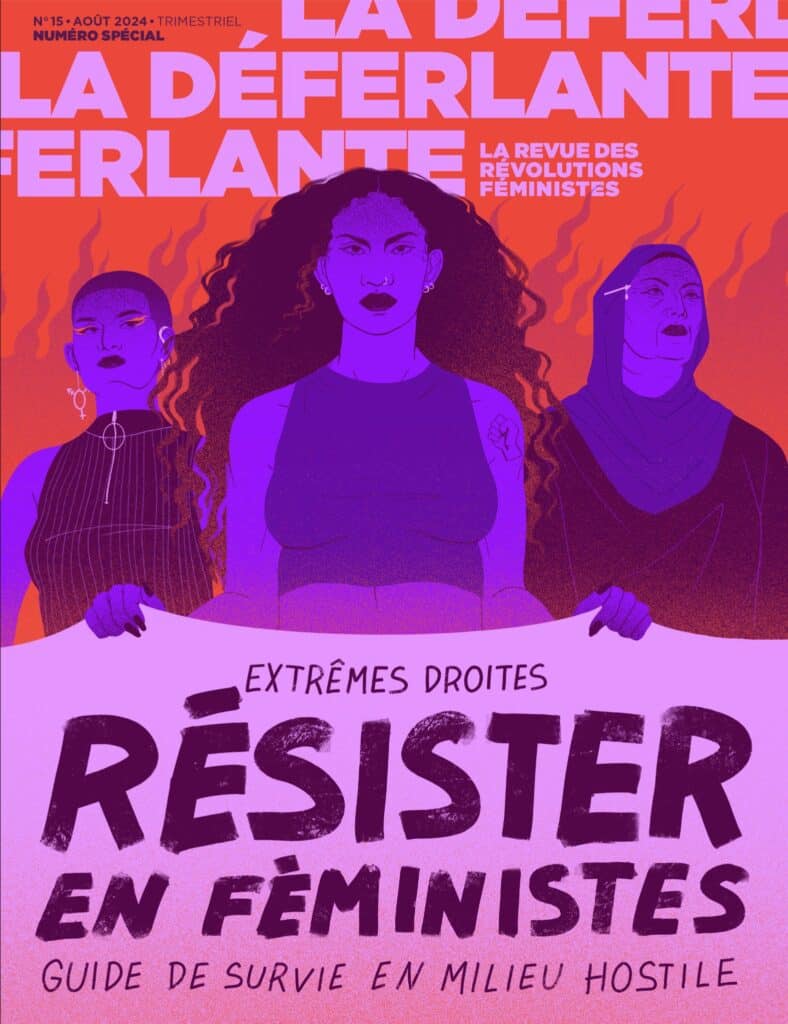

Pas de révolution politique sans révolution sexuelle

Au-delà même de son inutilité, la transformation du droit de vote en « fétiche moderne » maintient les femmes dans les carcans de la société capitaliste et puritaine. L’adhésion au vote est pour Goldman une légitimation des institutions – l’État, la religion, le mariage – qui leur interdisent tout épanouissement, un acquiescement à la morale qui érige en loi la norme bourgeoise. « La véritable émancipation ne commence ni aux urnes ni au tribunal, écrit-elle, elle commence dans l’âme de la femme. » Celle-ci n’est pas douée, comme le prétendent certain·es, d’une moralité supérieure, elle est enfermée dans une vertu qu’on lui impose, et dont elle ne peut sortir qu’au prix de la relégation sociale. Ce sont avant tout les « tyrans intérieurs » dont elle doit se libérer ; elle doit pouvoir choisir non seulement son métier, mais sa vie, ses partenaires amoureux, si elle veut ou non des enfants. Encore une fois, anarchisme et féminisme sont intrinsèquement liés ; la révolution politique ne peut advenir que si elle s’accompagne d’une révolution sexuelle. Goldman considère le mariage et la prostitution – elle défend les prostituées comme victimes du capitalisme – comme les deux faces d’une même pièce, vouées à priver les femmes de l’épanouissement sexuel et amoureux.

« La mesquinerie divise, la générosité réunit. Soyons grandes et fortes. Ne laissons pas l’essentiel disparaître sous la masse des choses insignifiantes auxquelles nous sommes confrontées. »

Emma Goldman

Dans ses textes, Goldman parle de la « nature » de la femme, de son « instinct maternel », du « plus grand trésor de la vie qui est l’amour pour un homme », du « privilège extraordinaire de donner naissance à un enfant », semblant ainsi souscrire à un essentialisme qu’elle combat par ailleurs. Ce paradoxe est lié d’une part aux normes de genre de l’époque, qu’elle a en partie intériorisées, et d’autre part, et peut-être surtout, au fait que cette invocation d’une prétendue « nature » féminine n’est en rien corrélée à une quelconque subordination. Elle est un moyen de critiquer la vision dominante de « l’ange du foyer », parangon de vertu et de chasteté, à la fois moralement supérieure et intellectuellement inférieure à l’homme, auquel elle se soumet. Dans d’autres textes, Goldman défend l’homosexualité : elle n’a pas une vision exclusivement hétérosexuelle des relations amoureuses. Elle traduit par cette notion de « nature » l’attention portée au désir et à son accomplissement. L’amour, pour elle, est libérateur, s’il est fondé sur l’égalité : « La mesquinerie divise, la générosité réunit. Soyons grandes et fortes. Ne laissons pas l’essentiel disparaître sous la masse des choses insignifiantes auxquelles nous sommes confrontées. Une véritable conception des relations entre les sexes ne suppose ni conquérant ni conquise », écrit-elle.

Refus du puritanisme et de l’ascétisme militant

Les lettres de Goldman, notamment sa correspondance avec l’un de ses amants, Ben Reitman, montrent l’importance qu’elle accordait aux relations amoureuses et sexuelles. Elle y parle de ses désirs, de ses fantasmes, de sa jalousie aussi. Elle regrette parfois que son refus des conventions ne lui ait pas permis de trouver un compagnon qui soit à ses côtés tout au long de sa vie – bien qu’Alexandre Berkman ait en quelque sorte rempli cette fonction. Elle ne renie jamais sa sensualité, accorde une place importante aux plaisirs des sens, qu’il s’agisse de bien manger, de contempler des œuvres d’art, de vibrer devant une pièce de théâtre. Et c’est aussi cela, au fond, qui lui a valu parfois les critiques des anarchistes comme des suffragistes : le refus du puritanisme et de l’ascétisme militant, une sensualité affirmée, fondée sur la croyance profonde qu’une société idéale devrait permettre à toutes et tous de profiter de la vie, que l’on veuille être médecin, mère, amante, cuisinière, rien de tout cela ou tout à la fois. L’importance de la joie, cette « joie incommensurable » qui ne peut naître que d’une société égalitaire, est peut-être ce qui l’a rendue si chère aux féministes des années 1960, et c’est ce qui nous offre encore aujourd’hui matière à penser des luttes à la fois radicales et joyeuses. •

1869

Naissance à Kowno (aujourd’hui Kaunas, en Lituanie), dans l’Empire russe.

1885

Emma Goldman émigre aux États-Unis.

1906

Elle fonde la revue anarchiste Mother Earth.

1919

Expulsée des États-Unis vers la Russie.

1940

Elle meurt à Toronto, au Canada.