Karen Maydana Galván affiche un large sourire. « Je suis vraiment émue qu’il y ait autant de monde », souffle la jeune femme de 29 ans, membre du collectif Nietes (« Petits-enfants », en langage inclusif espagnol) en scrutant l’agitation alentour. Des milliers d’étudiant·es, comme elle, sont en train de se rassembler place du Congrès, dans le centre de Buenos Aires, d’où un cortège doit s’élancer pour rejoindre la place de Mai, selon le parcours emblématique des manifestations de la capitale argentine.

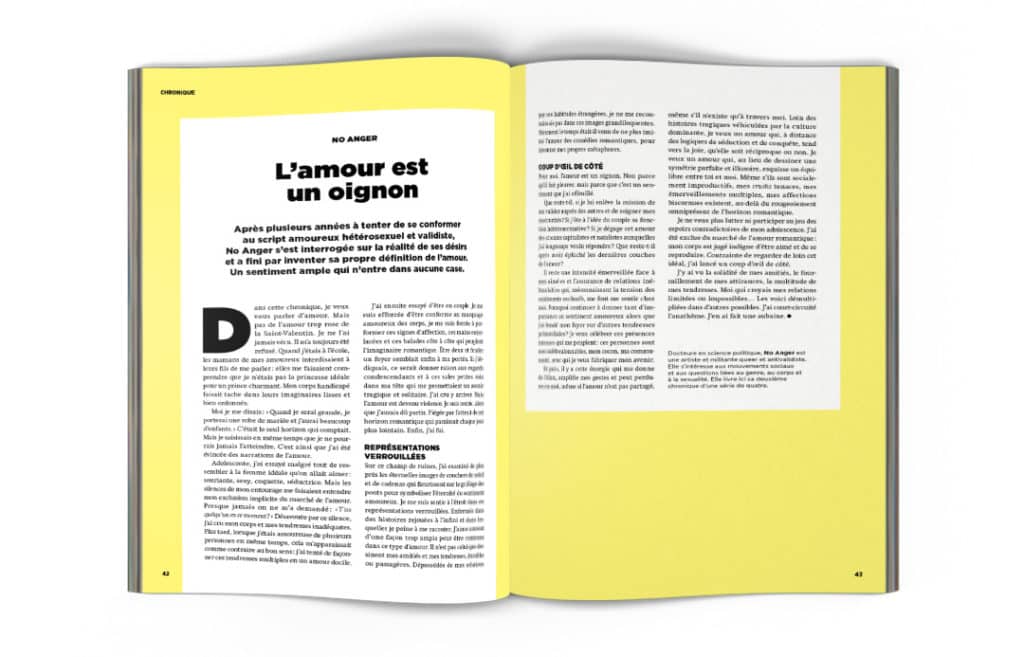

Ce 23 avril 2024, après des jours de pluies torrentielles, les rayons du soleil sont arrivés à point nommé pour cette mobilisation prévue depuis plusieurs semaines, à laquelle participent aussi des organisations de travailleur·euses. Karen brandit un petit fanzine dont la couverture proclame « La educación es un derecho que da derechos » (L’éducation est un droit qui donne des droits).

Sur la célèbre place de Mai, le 23 avril 2024, lors d’une mobilisation en faveur de l’éducation, mise à mal par le nouveau président d’extrême droite Javier Milei. Crédit : Anita Pouchard Serra pour La Déferlante

L’université publique est la dernière cible en date du gouvernement de Javier Milei. Cet économiste de 54 ans a été élu fin novembre 2023 avec 56 % des voix, sur un programme ancré à l’extrême droite, prônant, entre autres, l’austérité économique. Sur ses réseaux sociaux, le dirigeant s’en prend au système éducatif et aux professeur·es, dénonçant leur prétendu « endoctrinement ». Dans le corps enseignant, la crainte ne cesse de grandir. « Va-t-on bientôt nous poursuivre en justice à cause de ce que nous enseignons ? », s’interroge Patricia Sepúlveda, historienne et professeure à l’université nationale de Quilmes, dans la banlieue de Buenos Aires.

L’argument permet en tout cas au chef de l’État de justifier les coupes dans les dépenses de l’enseignement secondaire. Le gel budgétaire annoncé en 2023, dans un contexte d’inflation de plus de 200 % en un an, équivaut à une baisse drastique des ressources. De nombreux établissements du supérieur ont déjà informé leurs étudiant·es que certains projets de recherche seraient suspendus. Si la tendance se poursuit, on peut craindre, dans les années à venir, l’arrêt de certains cursus, voire la fermeture de plusieurs universités. « Cela s’est déjà produit par le passé », rappelle Ana Ríos Brandana, 25 ans, étudiante en psychologie et membre fondatrice de Nietes, rencontrée lors d’une réunion du collectif. « Pendant la dernière dictature, la fac de psychologie a fermé pendant six ans », précise-t-elle.

Des membres du collectif Nietes, lors de cette mobilisation. Crédit: Anita Pouchard Serra pour La Déferlante.

Le risque que l’histoire se répète

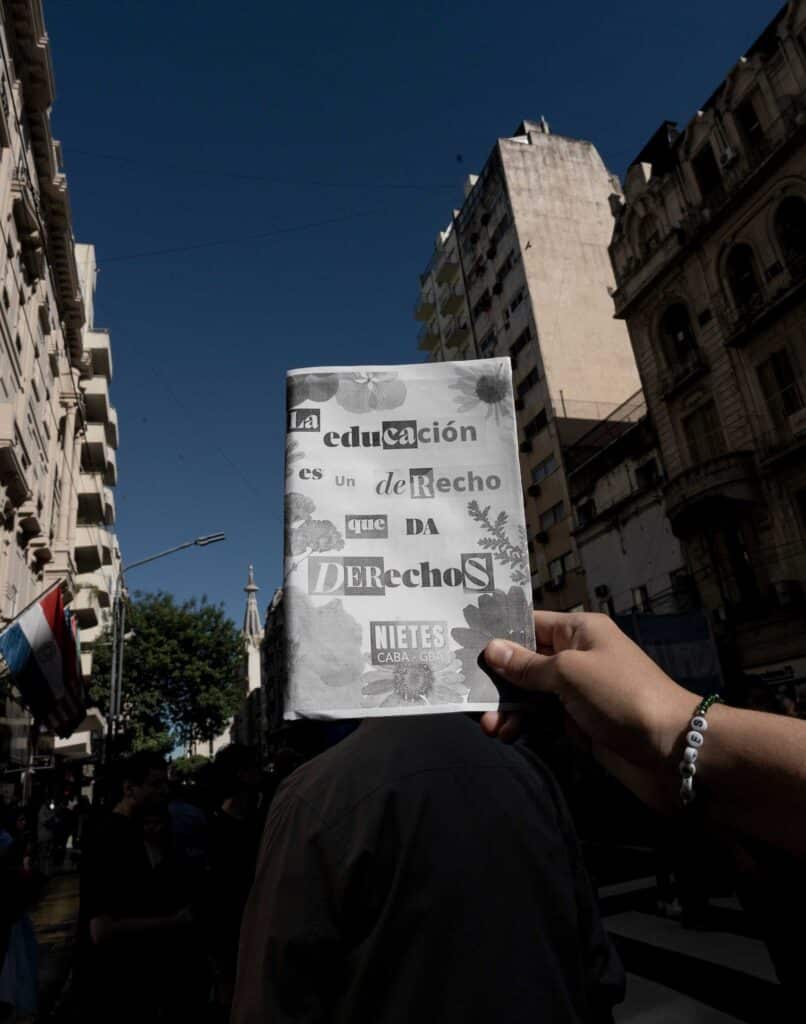

De 1976 à 1983, à la suite d’un coup d’État, une junte militaire a exercé le pouvoir en Argentine. Pendant les sept ans de cette dictature civilo- militaire, les opposant·es politiques au régime (militant·es, étudiant·es, syndicalistes…) ont été enlevé·es, séquestré·es, torturé·es et assassiné·es dans les quelque 800 centres de détention clandestins, les CCD, centros clandestinos de detención, disséminés dans le pays. Les bourreaux faisaient ensuite presque systématiquement disparaître les corps de leurs victimes. Cette période reste une plaie ouverte dans la société argentine, qui recense 30 000 « disparu·es » et environ 500 enfants volés. Ces bébés ou très jeunes enfants étaient enlevés à leurs parents au moment de leur arrestation ou bien naissaient en détention. Les femmes enceintes arrêtées poursuivaient le plus souvent leur grossesse dans les CDD, où elles donnaient naissance à leur bébé avant d’être tuées. L’identité des enfants était ensuite falsifiée afin qu’ils puissent être, le plus souvent, donnés à l’adoption à des familles proches du pouvoir.

« Nous sommes les petits-enfants [nietes] des 30 000 disparu·es. Nous sommes leur sang, leur lutte et leurs rêves transmis de génération en génération. Nous sommes la preuve concrète qu’ils ne nous ont pas vaincu·es », écrivaient, en 2019, les membres de Nietes dans leur manifeste fondateur. Cette année-là, à La Plata, une ville située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Buenos Aires, un petit groupe d’adolescent·es et jeunes adultes descendant·es de victimes voyait le jour, dessinant les prémices du mouvement, qui compte aujourd’hui plusieurs centaines de membres dans tout le pays. Une initiative alors jugée nécessaire face à la « progression importante du discours négationniste », analyse Ana, qui marque une pause avant d’ajouter : « et ça n’avait pourtant rien à voir avec l’ampleur que ce discours a pris aujourd’hui… »

Lors de la grande mobilisation pour l’éducation publique du 23 avril 2024, à Buenos Aires. Karen Maydana Galván porte le tee shirt du collectif Nietes. Crédit : Anita Pouchard Serra pour La Déferlante

La condamnation ces dernières décennies de plus d’un millier de bourreaux pour crimes contre l’humanité (1) n’empêche pas le nouveau président argentin de nier l’étendue des exactions commises pendant les sept années de dictature. Ce processus d’effacement fait trembler les défenseur·euses de l’État de droit. « Pour la première fois, nous sommes sous la menace imminente de voir l’histoire se répéter », martèle la députée de Buenos Aires Victoria Montenegro. Fille de militant·es disparu·es, elle a été enlevée puis adoptée lorsqu’elle était enfant. Une fois son identité « récupérée » en 2000, elle a pu retrouver sa famille biologique. En mars dernier, devant l’assemblée municipale de Buenos Aires, elle exprimait sa crainte et sa colère à l’égard de Javier Milei et de sa politique : « C’est exactement le même danger, ce sont les mêmes intérêts économiques, mais cette fois, ils sont arrivés au pouvoir démocratiquement, en étant élus par le peuple. »

Parmi les projets les plus inquiétants évoqués par l’exécutif actuel, celui de transformer complètement le site de l’ancienne Escuela de Mecánica de la Armada (l’école de mécanique de la Marine, connue sous son sigle Esma). Ancien centre de détention clandestin, lieu de torture et d’exécution de 1976 à 1983, le bâtiment reconverti en musée abrite aujourd’hui des espaces dédiés à la transmission de la mémoire des crimes de la dictature ainsi qu’un centre de recherche scientifique pour l’identification des enfants volés. Depuis 2023, l’ex-Esma est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Dans la même manifestation, Karen Maydana Galván brandit une publication de Nietes : « L’Éducation est un droit qui donne des droits ». Crédit : Anita Pouchard Serra pour La Déferlante

Une transmission de génération en génération

Dès l’entrée du site, qui s’étend sur plusieurs hectares, on tombe sur un petit avion à hélice autour duquel des écolier·es sont ce jour-là rassemblé·es. Un guide leur explique son histoire : la junte militaire, souhaitant dissimuler au maximum les preuves matérielles des crimes commis et empêcher le décompte des morts, avait mis en place les « vuelos de la muerte »

(vols de la mort). Prétextant des transferts, les geôliers transportaient parfois les prisonnier·es drogué·es dans des avions avant de les jeter vivant·es dans l’océan Atlantique ou dans l’estuaire du Río de la Plata, tandis que d’autres rotations transportaient les dépouilles de prisonnier·es déjà mort·es

Ici, chaque centimètre carré rappelle la violence de l’État. Des photos issues de diverses commémorations sont restées accrochées, des fresques murales ont été peintes, et, çà et là, des symboles sont dessinés sur le sol. Parmi eux, le foulard blanc de celles qu’on appelle « las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo » (les Mères et Grands-Mères de la place de Mai). Dès avril 1977, en pleine dictature, des femmes se retrouvaient au centre de Buenos Aires, tous les jeudis, pour marcher autour de la place de Mai, protester et échanger des informations sur leurs enfants arrêté·es et sur leurs petits-enfants, en bas âge ou à naître, dont elles n’avaient plus de nouvelles. Le foulard symbolise les langes de leurs enfants disparus ou de leurs petits-enfants volés. Quarante-sept ans plus tard, 137 cas de disparitions d’enfants ont été résolus, mais plus de 300 personnes n’ont pas encore été restituées dans leur identité et n’ont donc pas retrouvé leur véritable famille.

Ana Ríos Brandana, l’une des membres fondatrices du collectif Nietes. Sur la manche de son tee shirt figure le foulard symbole des Grands-Mères de la place de Mai.

Juan Pablo Moyano,

petit-fils « retrouvé ».

L’enceinte de l’ex-Esma abrite la Casa por la Identidad (la maison pour l’identité), l’un des espaces dédiés à la mémoire et aux archives de la dictature. Assis sur un banc, Juan Pablo Moyano (en photo page de droite) dispose son nécessaire à maté (2) devant lui. Né en 1976 non loin de Buenos Aires, il est le dix-huitième « nieto recuperado » (petit-fils retrouvé) et travaille depuis 2003 dans ce bâtiment, qui est aussi le siège de l’association des Abuelas de Plaza de Mayo.

Tout autour de lui sont affichés les visages de femmes et d’hommes « desaparecidos ». De celles qui ont lutté pour les retrouver aussi. Le quadragénaire parle tout bas, comme s’il nous confiait un objet précieux dont il fallait prendre soin. En 1977, son père est arrêté, puis sa mère en 1978. « On m’a enlevé de ses bras quand j’avais 18 mois, comme un sac à main qu’on arrache », dit-il, les yeux brillants. Ce n’est pas la première fois qu’il raconte cet épisode : la transmission est le cœur de son métier. « Mais je ne veux pas parler uniquement de moi, nuance-t-il. L’histoire que je veux raconter est bien plus importante. En Argentine, nous sommes champions du monde de foot. Mais nous sommes aussi champions en ce qui concerne les droits humains. Le monde entier regarde nos politiques à ce sujet et apprend du travail que nous menons depuis des décennies. »

Il montre un cliché noir et blanc de trois femmes attablées, dont Estela De Carlotto, présidente et militante historique des Abuelas : « À l’époque, on les traitait de vieilles folles. Mais ce sont elles qui ont maintenu en vie cette histoire, qui l’ont transmise, de génération en génération, de bouche à oreille. Ce n’est pas rien ! »

Un héritage de luttes

Ce n’est tellement pas « rien » que Nietes s’inscrit aujourd’hui dans une volonté affichée de prendre la suite de ces femmes combattantes. « Comme nous l’ont enseigné Las Madres y Abuelas [les Mères et Grands-Mères], la seule lutte perdue est celle qui est abandonnée. […] Nous sommes la jeunesse disposée à résister à l’ultradroite fasciste », affirme encore le collectif dans son manifeste. Elles et ils se réclament aussi des combats militants passés, notamment ceux des opposant·es politiques dans les années 1970. Une filiation idéologique que tempère toutefois l’historienne Patricia Sepúlveda : « Les conditions d’émergence du mouvement actuel, comme la façon de militer, sont très différentes. » Par exemple, dans les années 1970, il était admis dans l’opinion que la résistance ait recours aux armes. « Je dirais plutôt que les militant·es d’aujourd’hui font partie d’un processus qui est celui de la construction de la démocratie en Argentine à partir des années 1980, après la fin de la dictature. » L’enseignante se réjouit néanmoins de l’engagement d’une nouvelle génération. La résistance au gouvernement de Javier Milei est « essentielle ». « Pour le moment, heureusement, les conditions de lutte sont très différentes », poursuit-elle. Est-ce qu’elles pourraient se durcir ? « Disons que ce gouvernement a déjà prouvé qu’il n’avait pas beaucoup de limites… »

Visite scolaire dans un ancien centre clandestin de détention et de torture sous la dictature, aujourd’hui centre de mémoire. Les avions étaient utilisés pour les « vuelos de la muerte » (vols de la mort), durant lesquels les opposant·es étaient jeté·es, parfois vivant·es, dans l’océan Atlantique. Crédit : Anita Pouchard Serra pour La Déferlante.

Tout en étant conscient·es de ne pas vivre la même époque, les membres de Nietes souhaitent mettre en lumière le combat de leurs aînées. Elles et ils voient une continuité dans le fait de lutter « pour un pays plus juste ». Avec une spécificité générationnelle qui a son importance : la revendication féministe. Symbole de cet engagement, le « e » à la fin de Nietes, qui est une marque d’écriture inclusive (3). « Cette décision a fait l’objet d’un débat entre nous, précise Ana, mais au final, nous étions nombreux·ses à souhaiter créer un espace féministe. » Cette décision marque une nouvelle rupture avec les pratiques des opposant·es à la dictature dans les années 1970, qui « n’étaient pas féministes, note Patricia Sepúlveda. C’est fondamental de le comprendre pour ne pas faire dire au passé ce que nous voyons avec notre regard actuel. Les féministes existaient, mais ne faisaient pas partie des mêmes cercles. Elles étaient considérées par les femmes des mouvements armés comme des petites bourgeoises qui se trompaient de lutte. » Néanmoins, elle admet qu’en s’éloignant des catégories habituelles leurs actions pourraient être aujourd’hui qualifiées de féministes : « Celles qui ont intégré les organisations armées, politiques, ont construit des espaces dans lesquels leur parole était écoutée par les hommes, ce qui n’était pas le cas ailleurs. »

Au sein de Nietes, une grande majorité des membres sont des femmes. S’agit-il encore une fois d’un héritage des engagements de leurs aînées dans les années 1970, 1980 ou 1990 ? Si Patricia Sepúlveda se refuse à tracer une ligne droite entre ces générations, elle souligne : « Le féminisme ne peut pas se réinventer totalement tous les dix ans. Rechercher les racines, tenter de tracer un chemin entre des luttes passées et présentes me paraît crucial pour continuer à avancer. »

Une fresque représentant les manifestations des Mères et Grands-Mères de la place de Mai, qui continuent de réclamer la vérité sur les disparu·es. Crédit : Anita Pouchard Serra pour La Déferlante.

Un nouveau combat pour la démocratie

Depuis son arrivée au pouvoir, le président argentin s’en prend violemment aux femmes, et l’une de ses premières mesures a été la suppression du ministère des Droits des femmes. Le droit à l’avortement, conquis en 2020 après une mobilisation colossale des Argentin·es, est lui aussi remis en cause4. La couleur verte déclinée dans l’identité visuelle de Nietes fait justement référence au mouvement pour le droit à l’avortement.

« Qu’est-ce qui nous attend ? », soupire Karen Maydana Galván (en photo page de droite) en préparant une nouvelle réunion du collectif de la région de Buenos Aires. L’élection de Javier Milei a bouleversé les membres de Nietes. « L’incertitude engendre aussi de l’anxiété, de la panique, ça pèse sur notre santé mentale. » Se retrouver pour parler du futur avec ses camarades, c’est aussi un moyen de se soutenir, de ne pas se sentir seul·es. « Sincèrement, je pense que je suis en état de choc, confie la jeune femme, mais c’est un “choc actif”. »

« La mémoire, ce n’est pas juste un mot romantique. C’est un outil puissant, indépendamment de qui est au gouvernement. »

Juan Pablo Moyano, petit-fils « retrouvé »

L’arrivée d’un négationniste au pouvoir ravive un traumatisme qui traverse quotidiennement des milliers de familles, puisque quarante ans après la fin de la dictature, elles continuent à chercher des informations sur leurs proches disparu·es : les conditions de détention, les circonstances et le lieu de leur mort. Chaque jour, une nouvelle découverte peut potentiellement bouleverser leur vie. En 2010, Karen et sa famille apprennent que les restes de son grand-père ont été retrouvés et qu’il a été exécuté un 8 décembre au petit matin. Cette date a soudainement pris une importance symbolique, puisque Karen est née un 8 décembre, aux premières heures du jour, dix-huit ans jour pour jour après la mort de son grand-père. La jeune militante tient à réhabiliter le souvenir de son aïeul, au-delà des souffrances qu’il a endurées : « Ce n’est pas juste une histoire triste. Nous voulons aussi nous souvenir qu’il s’agit de personnes “normales” : mon grand-père aimait le foot, passer du temps avec sa famille et boire du maté. »

Dans le Musée et lieu de mémoire de l’Esma, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, des photos des 30 000 disparu·es pendant la dictature. Crédit : Anita Pouchard Serra pour La Déferlante.

L’objectif des interventions, dans le cadre scolaire ou ailleurs, est de créer un pont entre ces récits et le présent. « Certain·es pensent que c’est un truc qui s’est passé il y a longtemps, et voilà c’est fini. En nous voyant à peine plus âgé·es, elles et ils nous écoutent et se disent “finalement, ce n’est pas si loin de nous, peut-être que ça aurait pu nous arriver” », poursuit Karen. Ainsi, parfois, des conversations se nouent avec des partisan·es de Javier Milei, qui finissent par s’interroger sur leur choix.

Pour Juan Pablo aussi, le nerf de la guerre est le dialogue. Il lie la poussée fasciste actuelle à l’ignorance et aux faiblesses de la mémoire collective. « C’est pour ça que nous passons notre temps à en parler, dit-il. La mémoire, ce n’est pas juste un mot romantique. C’est un outil puissant. Indépendamment de qui est au gouvernement, nous devons continuer. Il faut sortir, parler aux gens qui ne savent pas, convaincre, conscientiser. C’est ce que nous faisons tous les jours, à la Casa por la Identidad. »

« Ce qui me paraît dingue, c’est de désirer la même chose que mes grands-parents. Un souhait si simple, contenu en deux mots : une Argentine juste et équitable. »

Lucila Soto, étudiante en audiovisuel

Au-delà des mesures mettant en péril l’État de droit, l’Argentine connaît également une explosion de la pauvreté, alimentée par la politique d’austérité orchestrée par Javier Milei.

À Río Grande, dans la province de Terre de Feu, à l’extrême sud de ce pays gigantesque, Lucila Soto, 24 ans, étudiante en audiovisuel, mène elle aussi le combat de Nietes. Par le biais de messages instantanés, elle raconte : « J’ai peur pour ma famille, pour moi, pour les gens qui m’entourent et les autres. Ne pas savoir si nous arriverons à boucler les fins de mois est insupportable. » Elle explique qu’il y a seulement quelques mois, sa famille faisait partie de la classe moyenne et vivait grâce au salaire de sage-femme de sa mère, qui exerce dans un hôpital public. Aujourd’hui, elle a réduit de moitié son alimentation et ne consomme quasiment plus de fruits et de légumes… « Ce qui me paraît dingue, c’est de désirer la même chose que mes grands-parents. Un souhait si simple, contenu en deux mots : une Argentine juste et équitable. » Une aspiration et une inquiétude partagées par Ana, l’étudiante en psychologie : « L’avancée de l’extrême droite, on la voit en Argentine, mais c’est une réalité mondiale. C’est très préoccupant. On espère que le monde entier nous regarde. » •

Karen Maydana Galván, l’une des membres du collectif Nietes. Crédit : Anita Pouchard Serra pour La Déferlante.

Plusieurs générations d’activistes pour la justice et la vérité

L’action des Nietes s’inscrit dans une longue généalogie de luttes pour la mémoire, la justice et la vérité débutée en avril 1977 avec la naissance du mouvement des Mères de la place de Mai, bientôt suivi de celui des Grands-Mères de la place de Mai (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) : une poignée de femmes qui, en pleine dictature militaire, demandent la vérité sur la disparition de leurs enfants, souvent de jeunes adultes, et de leurs petits-enfants alors bébés ou en bas âge.

Une génération plus tard, en 1995, celle des enfants des 30 000 disparu·es devenu·es adultes crée l’association Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (dont l’acronyme, écrit avec des points, H.I.J.O.S, signifie « fils et filles » en espagnol).

Dans la lignée des Madres et des Abuelas, en réponse à l’impunité et aux lois d’amnistie, elles et ils réclament la condamnation de toutes les personnes responsables des meurtres et disparitions sous la dictature.

Les « procès pour la vérité » n’ont véritablement commencé que dans les années 2000. À l’heure actuelle, alors que Javier Milei relativise et justifie les crimes contre l’humanité commis par la dictature et remet en cause le bilan des 30 000 disparu·es, 80 procédures sont toujours en cours.

Ce reportage a été édité par Chloé Devis.

(1) À la date du 22 mars 2024, 1 176 personnes ont été condamnées selon les chiffres gouvernementaux.

(2) Le maté est une infusion de feuilles de hierba maté séchées, dont la consommation est très répandue en Argentine.

(3) En espagnol, petite-fille se dit « nieta » et petit-fils « nieto ». Le pluriel s’exprime classiquement par le masculin générique « nietos ». Le « e » inclusif dans nietes efface les marques du genre.

(4) En février 2024, des député·es du parti présidentiel ont présenté une proposition de loi qualifiant l’avortement de délit, passible d’une peine carcérale.