Ce terme a été conceptualisé par la chercheuse et militante africaine-américaine Moya Bailey en 2010. Il décrit une forme de discrimination, à l’égard des femmes noires spécifiquement, qui combine misogynie et racisme. Moya Bailey montre que les oppressions ne fonctionnent pas isolément, mais se croisent et s’amplifient. La misogynoir s’illustre par des représentations déshumanisantes des femmes noires dans les médias ou dans les œuvres culturelles, mais également dans la manière dont elles sont moins protégées ou moins prises au sérieux face aux violences subies, qu’elles soient verbales, physiques ou institutionnelles.

En France, le concept a mis du temps à s’imposer en dehors des cercles militants. Le mouvement #AntiHSM (pour « harcèlement sexuel et misogynoir »), lancé en août 2024 afin de lutter contre le cyberharcèlement misogynoir, lui a toutefois donné un fort écho sur les réseaux sociaux. Plus récemment, il a été largement employé par les défenseur·euses d’Ebony Cham, finaliste en janvier 2025 de « Star Academy » : la jeune femme a fait l’objet d’une vague de haine raciste et sexiste sur les réseaux sociaux.

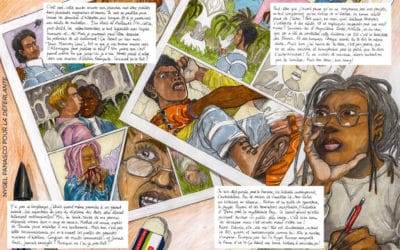

Dans leur enquête « Violences sexuelles : des femmes racisées prennent la parole », les journalistes Estelle Ndjandjo et Christelle Murhula mobilisent ce concept pour expliquer la silenciation des femmes noires victimes de violences sexuelles dans l’industrie du cinéma. Les clichés racistes empêchent une réelle reconnaissance des violences qu’elles peuvent subir : « Dès leur enfance, les femmes noires sont perçues comme provocatrices et à l’aise avec leur sexualité, donc l’agression n’en serait pas vraiment une », analyse la psychologue Racky Ka-Sy. Cela provoque alors chez ces dernières « un sentiment d’illégitimité à être reconnue comme une victime de violences ».

Pour aller plus loin

Fania Noël, Et maintenant le pouvoir. Un horizon politique afroféministe, Cambourakis, 2022.

Rokhaya Diallo et Grace Ly, Kiffe ta race, Binge audio.

![bell hooks en septembre 1995. Un an plus tôt, la pédagogue états-unienne a publié Apprendre à transgresser, un essai dans lequel elle affirme que « la [salle de] classe reste le lieu le plus radical des possibilités ».](https://revueladeferlante.fr/wp-content/uploads/2025/04/LD18_IMAGE111-400x250.jpg)