Les mineurs auteurs de violences sexuelles incestueuses étant très majoritairement des garçons (92 % d’après l’enquête de la sociologue Marie Romero), nous utilisons exclusivement le masculin pour les désigner dans cet article.

Qui sont ces « gentils monstres ordinaires (1) », qui agressent leur sœur, frère, cousine, cousin, nièce ou neveu ?

Les enjeux de la détection et des soins sont essentiels mais les dispositifs de prise en charge, largement insuffisants. Les Centres ressources pour intervenant·es auprès des auteurs de violences sexuelles (Criavs), souvent méconnus, ont récemment constaté une augmentation significative de la proportion des auteurs de violences sexuelles n’ayant pas encore atteint la majorité. « Depuis quelques années, la moitié des sollicitations concerne des mineurs auteurs de violences sexuelles, remarque ainsi Anne-Hélène Moncany, présidente de la Fédération française des Criavs. Il est peu probable que ces violences n’existaient pas auparavant. Mon hypothèse est plutôt que le travail sociétal autour de ces questions porte ses fruits. » La psychiatre milite pour davantage de prévention adressée aux potentiels auteurs, et pas uniquement aux victimes : « Certains ados deviendront des auteurs de violences sexuelles, statistiquement c’est une certitude. La prévention doit donc aussi, et même surtout, s’adresser à eux, car c’est compliqué de faire porter la responsabilité et la prévention sur les victimes potentielles. C’est comme si, en sécurité routière, on disait aux piétons de faire attention à tous les chauffeurs qui passent. »

Quand elle a lieu, la prise en charge par la protection de l’enfance des mineurs auteurs est complexe. Les professionnel·les travaillent sur deux registres d’intervention à la fois, jonglant entre la sanction et l’exigence de la protection d’un enfant. En France, une trentaine de dispositifs de prise en charge des mineurs auteurs existent. « Dans la plupart des territoires, on s’appuie sur le réseau de pédopsychiatrie existant [non spécialisé, ni dans le traitement des violences sexuelles, ni dans celui de l’inceste], déjà particulièrement sinistré, donc ce n’est pas simple », pointe Anne-Hélène Moncany.

En France, seules cinq structures d’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) sont spécialisées dans l’accompagnement des victimes d’inceste et de leur famille. Un seul programme d’accompagnement spécifique pour mineurs auteurs d’inceste existe. Il a été mis en place dans deux centres : à Bordeaux (Gironde) et à Aurillac (Cantal). Dans le premier centre, 33 mineurs auteurs d’inceste ont été suivis par l’Association girondine d’éducation spécialisée et de prévention sociale (Agep) entre 2016 et 2021. À Aurillac, ils sont 49 à avoir bénéficié entre 2018 et 2021 de l’accompagnement de l’association Accent Jeunes. Ce sont donc 82 enfants auteurs de violences incestueuses qui ont été accompagnés en cinq ans. Une goutte d’eau en comparaison du nombre de situations, déjà largement sous-révélées.

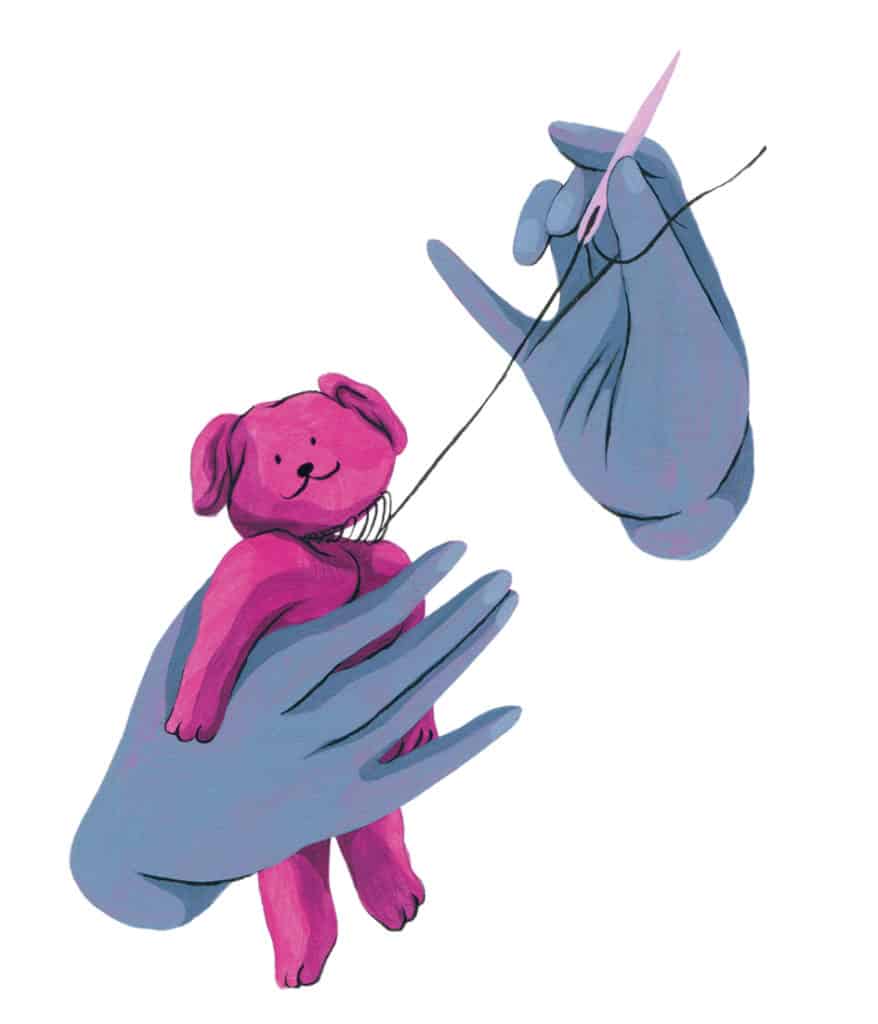

« Nous sommes le fil rouge, souligne Nathalie Puech Gimenez, directrice de l’association Accent Jeunes, à Aurillac. Un mineur auteur est aussi un mineur en danger, ce qui n’enlève en rien sa responsabilité. Dans les situations rencontrées, il y a toujours de l’inceste au-dessus, des secrets, une histoire traumatique. L’accompagnement et le soin évitent la récidive, nous sommes là pour leur donner des outils pour qu’ils deviennent des adultes équilibrés. »

Vide juridique et lenteur de la Justice

La loi ne dit rien, ou presque, des agressions sexuelles commises par des mineur·es, encore moins lorsqu’elles sont intrafamiliales. Il y a un vide juridique. Un agresseur est jugé selon son âge au moment des faits : devant le tribunal des mineur·es s’il avait moins de 16 ans ; devant la cour d’assises des mineurs s’il avait entre 16 et 18 ans. Depuis l’entrée en vigueur du Code de justice pénale des mineurs en septembre 2021, un mineur de moins de 13 ans est présumé irresponsable pénalement. De 13 à 18 ans, le principe d’excuse de minorité divise toutes les peines du Code pénal par deux (soit 10 ans au lieu de 20 pour viol, et 5 ans au lieu de 10 pour agression sexuelle). « L’éducatif prime sur le répressif », explique Marie Romero. En général, il y a autant de peines (souvent des sursis probatoires) que de mesures éducatives. « Ce qui compte dans les décisions judiciaires, c’est l’âge du mineur auteur (s’il avait plus ou moins de 16 ans), ainsi que l’écart d’âge entre les deux mineurs, poursuit la sociologue. Plus les victimes sont petites, les faits répétés et les agressions violentes, plus les peines seront sévères. »

En cas d’inceste d’un frère sur sa sœur, le juge pour enfants peut ordonner le placement de l’agresseur (en établissement éducatif pénal ou en foyer s’il est devenu majeur), et / ou de la victime (en maison d’enfants, lieux de vie et d’accueil ou famille d’accueil). Il peut aussi ne placer personne. « Le risque est très grand que l’enfant victime soit mis à l’écart de la famille, observe Édouard Durand. Pour le protéger ou parce qu’il devient bouc émissaire d’un système qui a dysfonctionné. » Le juge pour enfants se souvient d’un frère de 17 ans, ayant violé sa sœur de 13 ans : « Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec une mesure d’investigation éducative confiée à la PJJ [Protection judiciaire de la jeunesse]. Mais il est resté à la maison. J’ai été saisi pour prendre des mesures de protection : j’ai extrait la jeune fille de sa famille pour qu’elle ne soit pas confrontée quotidiennement à son agresseur. Mais au bout de quelques semaines, elle ne comprenait plus pourquoi elle était mise à l’écart. Il a fallu travailler avec les parents et la justice pénale sur la situation du mineur devenu majeur, pour le placer dans un foyer de jeunes travailleurs. Mais tout cela a pris du temps. En attendant, le climat incestuel et la tolérance face au fils violeur ont continué. Ces parents disaient : “On ne peut pas le mettre à la porte” et ne comprenaient pas que la loi commune s’impose aussi dans leur maison. »

Le sort des incesteurs est un sujet peu abordé : les médias se contentent, la plupart du temps, de livrer des témoignages sordides quand les professionnel·les de la santé mentale pointent surtout les dégâts traumatiques chez les victimes. Certaines d’entre elles peinent à le supporter. « Panser les victimes est essentiel mais ne résout pas le problème, pointe @carabine à citron. Il y aura un vrai effet quand la répression cessera et qu’il y aura une véritable prise en charge psychosociale des incesteurs. » Inès, militante décoloniale et abolitionniste du système pénal, est, elle aussi, en colère contre le manque de moyens politiques mis en œuvre : « #MeToo, puis #MeTooInceste ont entraîné des avalanches de témoignages, mais tourner autour de l’émotivité et proposer de faire des lois pour ce qui est déjà qualifié de crime avec circonstance aggravante, c’est faire du populisme pénal. Ce n’est pas se concentrer sur les causes structurelles. Et de toute façon, le pénal intervient après, quand c’est trop tard. » Depuis la vague #MeToo, les campagnes de prévention (Apprendre à dire non, Mon corps est mon corps) se concentrent sur la détection et la prise en charge des victimes. La Ciivise jusqu’à présent aussi, même si son rapport final attendu pour novembre 2023 prévoit des statistiques sur les agresseurs mineurs.

L’enjeu majeur de l’inceste d’un enfant sur un autre, comme pour toutes les violences sexuelles, est pourtant la prévention et la prise en charge des futurs agresseurs, aussi jeunes soient-ils. « Il faut un soutien collectif sur ce travail sociétal, car aujourd’hui très peu de choses sont mises en place et il y a un enjeu de pronostic majeur sur la prise en charge de ces jeunes », pointe Anne-Hélène Moncany, la présidente de la Fédération française des Centres ressources pour intervenant·es auprès des auteurs de violences sexuelles, qui regrette le manque de moyens octroyés à chacun des 27 Criavs : 320 000 euros annuels, un montant inchangé depuis 2008. La psychiatre souhaite mener une audition publique sur la question spécifique des mineurs auteurs de violences sexuelles, financée en partie par le ministère de la Santé et la Protection judiciaire de la jeunesse, et dont l’un des volets sera l’inceste, avec une synthèse scientifique prévue pour 2024.

Apprendre le respect et l’intimité de l’autre

Le dispositif Stop (Service téléphonique d’orientation et de prévention : 0 806 23 10 63) permettant d’évaluer et d’orienter les personnes attirées sexuellement par des enfants existe depuis 2019 en France – alors que des dispositifs similaires sont en service en Allemagne et en Angleterre depuis plus de quinze ans. Le numéro sera prochainement ouvert aux mineurs. « Si on ne les prend pas en charge [les agresseurs mineurs], on passe à côté d’une partie très importante du problème et on n’est pas efficace. Les outils de prévention que l’on développe travaillent sur les compétences psychosociales des enfants et des jeunes, qui apprennent le respect et l’intimité de l’autre », conclut Anne-Hélène Moncany, qui constate une petite progression dans ce domaine, encore très largement insuffisante.

Pour toutes les victimes de cette enquête, dont moi-même, l’enjeu actuel se cantonne à la reconstruction post-agressions. Mais pour ma filleule de 4 ans, la fille de Maurice*, le cousin qui m’a agressée enfant (renvoyer au premier volet de l’enquête), et pour l’ensemble des enfants né·es dans une famille incestueuse, les adultes et les institutions ont un devoir : se regarder en face en prenant la mesure des faits, apprendre la notion d’intégrité aux frères et aux cousins, potentiels incesteurs, et ne jamais tourner le dos à la parole d’un·e enfant victime.

Une justice muette

Les violences sexuelles commises par personnes ayant autorité sont une circonstance aggravante dans le Code pénal depuis 1832. Mais le terme « inceste » n’entre dans la loi qu’en 2010.

Selon l’article 222.22.3 : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Mais les auteurs mineurs n’y figurent pas. Seul·es les majeur·es sont concerné·es et les cousin·es ne sont pas mentionné·es : la loi suit les interdits du Code civil, qui autorise les mariages entre cousin·es germain·es. Nous avons pris le parti, dans cette enquête, de considérer les violences sexuelles entre cousin·es comme relevant bien de violences incestueuses.

Nouvelle loi en 2021 et même principe : la présomption de non-consentement (il n’est plus nécessaire de prouver que l’acte sexuel a été obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise pour les victimes d’inceste de moins

de 18 ans) ne concerne pas les viols ou agressions sexuelles commis par un mineur. Autrement dit, un·e mineur·e violé·e par son frère de 18 ans est automatiquement considéré·e comme non consentant·e, en revanche, si le frère a 17 ans, il faudra prouver l’absence de consentement.

En France, il n’existe pas de règles d’écarts d’âge protégeant les mineur·es inscrites dans le Code pénal, contrairement à d’autres pays comme le Canada et la Belgique.

Retrouvez tous les volets de notre enquête inédite

(1) Alain Harraud et Claude Savinaud, « Les Violences sexuelles d’adolescents. Fait de société ou histoire de famille ? », Érès, 2015.

(2) « L’Inceste dans la fratrie », de Barbara Thomazeau et Sandrine Bonneton, Santé mentale n° 271, octobre 2022.

* Le prénom a été modifié.