En 1979, paraissait aux États-Unis L’Empire transsexuel, de la professeure en women studies Janice Raymond. Ce texte, traduit en français deux ans plus tard, dépeignait les femmes trans comme des agents du patriarcat venant coloniser les milieux féministes pour saper les fondements de leurs luttes. Une représentation qui peut paraître datée, mais à laquelle font pourtant écho les récentes prises de position de la colleuse et ex-Femen Marguerite Stern contre les « transactivistes¹ » ou encore les déclarations de J. K. Rowling, célèbre autrice de Harry Potter, à l’encontre des trans dans les mouvements féministes².

L’enjeu ici n’est pas d’argumenter contre de tels discours, cela a déjà été fait à maintes reprises. Il s’agit plutôt de les replacer dans une longue série de débats qui ont ponctué l’histoire du féminisme des années 1970 à nos jours. Comme tout mouvement d’opprimé·es, le mouvement pour les droits des femmes connaît des dissensions multiples et variées. Irréductibles à des différences d’opinions, ces dissensions s’enracinent souvent dans des logiques d’oppression, comme ce fut le cas à l’égard des lesbiennes ou des femmes non blanches.

Qui appartient au sujet politique femme ? Qui a sa place dans les mobilisations féministes ? Les rapports sociaux et de pouvoir n’épargnent rien ni personne, pas même les collectifs qui entendent les combattre. Les pages qui suivent ne se concentrent pas seulement sur les trans, et c’est à dessein : elles entendent avant tout retracer les apports et affrontements de différentes approches féministes, tout en s’interrogeant sur leur éventuelle conciliation.

Un combat commun contre le contrôle des corps

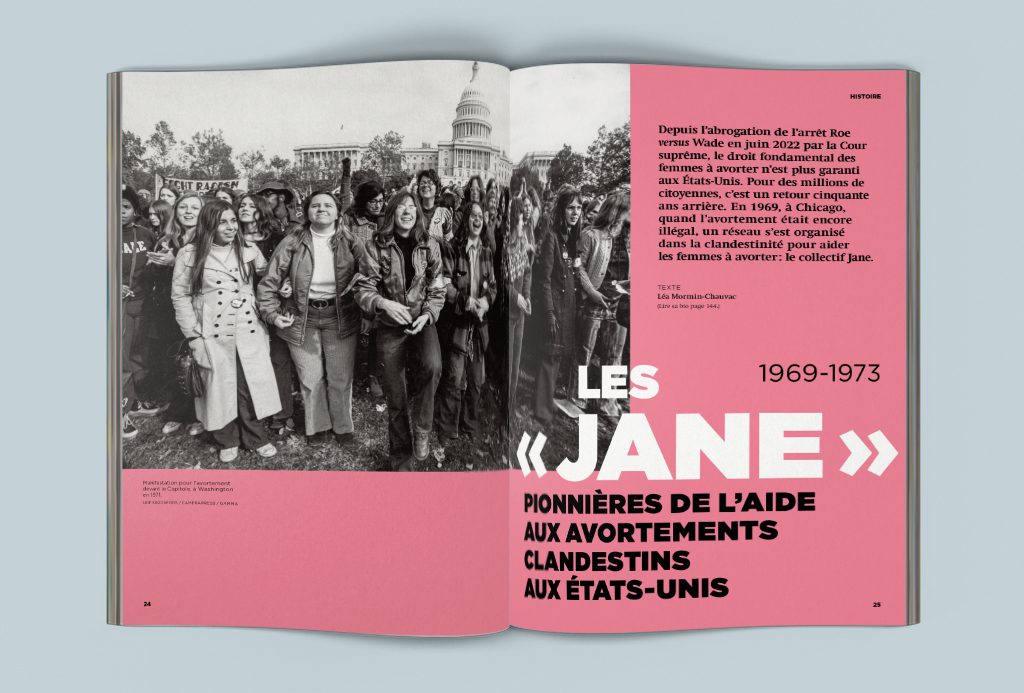

La lutte pour disposer de son propre corps est un point de convergence entre les mobilisations féministes et trans. « Mon corps, mon choix » : ce slogan bien connu des mouvements d’émancipation des femmes a été repris par les mouvements trans qui ont émergé à la fin du siècle dernier. En France, au cours des années 1970, le Mouvement de libération des femmes (MLF) et le Mouvement de lutte pour l’avortement et la contraception (MLAC) revendiquent, entre autres, un accès libre et gratuit à l’avortement, ainsi que le remboursement de la contraception, légalisée en 1967. L’enjeu est alors de s’affranchir de l’appropriation juridique et médicale de corps conçus par la nation comme voués à la reproduction.

Les trans sont les seul·es à avoir vu le monde des deux côtés de la frontière du genre. Cette expérience éclaire comme aucune autre le poids e la domination masculine.

C’est contre ce même ordre social qui produit, différencie et hiérarchise deux catégories – ou classes – de sexes que des voix trans se sont élevées deux décennies plus tard. En 1992, Leslie Feinberg, militant·e états-unien·ne assigné·e fille à la naissance et qui s’identifie à la fois comme butch³ et transgenre, publie Transgender Liberation⁴ . Ce texte fondateur établit un parallèle entre les luttes trans et le mouvement de libération des femmes et pointe le contrôle des corps trans, depuis longtemps psychiatrisés et expertisés par l’institution médicale et la justice.

Le contrôle des corps subordonnés est un objet de lutte pour bon nombre de populations minorisées. Dans le cas des femmes cis et des trans, ce contrôle prend place dans un ordre hétérosexuel et de genre au sein duquel chacun·e doit tenir sa place. Mais si de nombreuses féministes s’accordent sur le poids d’un tel ordre social, toutes n’ont pas la même idée de comment s’en affranchir.

Les féministes n’ont pas attendu les controverses contemporaines autour des trans pour connaître des clivages : dès les années 1970, leur unité se fissure. Souvent qualifiées de matérialistes, les approches qui sous-tendent les mobilisations des années 1970 s’attaquent avant tout à ce que la sociologue et militante Christine Delphy appelle la division sexuelle du travail : tandis que les hommes accaparent le travail productif tout en s’appropriant celui des femmes, ces dernières sont assignées à un destin reproductif. D’inspiration marxiste, cette approche se fonde sur l’idée d’une lutte entre deux classes de sexe antagoniques, et se situe par défaut dans un schème hétérosexuel.

MLF, Gouines Rouges et première tensions

C’est dans ce paysage d’idées qu’émerge parmi les lesbiennes du MLF une position politique qui revendique la sortie de l’hétérosexualité comme un geste émancipateur permettant aux femmes d’échapper en partie à leur classe de sexe. Dans cette conception, l’appropriation privée du travail par un homme n’est plus une fatalité, et des mobilités deviennent possibles au sein de l’ordre du genre [voir encadré page 150]. Cette stratégie est source de tensions au sein du féminisme français. Certaines militantes y voient une option consistant à fuir la domination plus qu’à la combattre. Pour d’autres se dissimule derrière cet argument le désir sans doute inconscient de ne pas renoncer aux bénéfices secondaires de l’hétérosexualité.

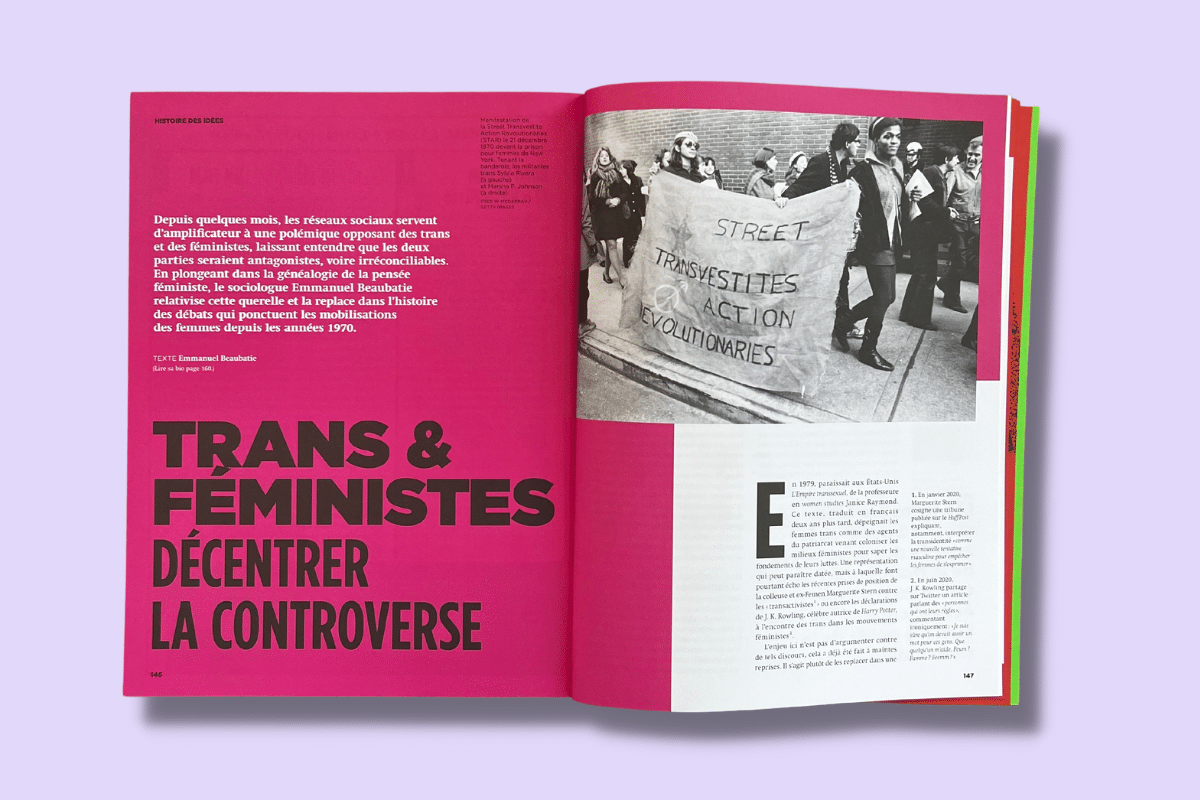

C’est sur ce fond de tensions que naissent deux nouveaux collectifs féministes : le groupe des Gouines rouges – dont Christine Delphy fait partie – et le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR), au sein duquel on trouve le groupe des Gazolines, qui compte des personnes trans dans ses rangs. Au sein des Gouines rouges, une figure de l’engagement lesbien se fera connaître par son fameux adage « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » : la philosophe et écrivaine Monique Wittig [lire son portrait dans le numéro 2 de La Déferlante]. Intégrant la sexualité – et ses marges – dans les réflexions féministes, elle posera certains jalons des futures approches queer, dans lesquelles les trans trouveront pleinement leur place.

Études queer et performativité du genre

Parfois qualifiées de quatrième vague féministe, les études queer se développent aux États-Unis dans les années 1990. Elles s’intéressent à la manière dont les marges obligent à repenser le genre et la sexualité à l’échelle de l’ensemble de la population. Dans cette littérature, on ne raisonne pas en termes de lutte entre deux classes, mais plutôt, dans la lignée de Michel Foucault, penseur majeur de la « French Theory », en termes de pouvoir et de résistance. Si le pouvoir demeure patriarcal et hétérosexuel, les minorités sexuelles et de genre peuvent y résister depuis l’intérieur et en questionner les fondements, que beaucoup considèrent comme biologiques. Pour la philosophe Judith Butler, professeure à l’université de Berkeley qui se fait connaître mondialement en 1990 avec son ouvrage Trouble dans le genre⁵ , les personnes trans ne sont pas subversives en soi : elles ne le sont que parce qu’elles peuvent passer pour des hommes ou des femmes cis tout en étant trans. Leurs expériences révèlent ce que Butler appelle la « performativité » : le genre en lui-même n’a pas d’essence ; il ne prend corps que par une répétition de pratiques et de performances. Or, ce qui relève du construit social peut logiquement être déconstruit : les catégories de sexe n’ont, en résumé, pas d’existence intrinsèque.

Si Christine Delphy avait déjà formulé le fait que « le genre précède le sexe⁶ » exprimant par là que les catégories « homme » et « femme » sont un pur produit de l’ordre patriarcal, les approches queer pensent aussi, et surtout, l’inévitable porosité des frontières entre ces catégories. C’est précisément de cette porosité que naît le fameux « trouble dans le genre ». Pour cette raison, ce sont ces approches queer qui ont inspiré les textes fondateurs des études trans. Parmi ces textes, on trouve L’Empire contre-attaque : un manifeste post-transsexuel, de Sandy Stone⁷ (dont le titre tacle ouvertement Janice Raymond), une critique en règle de l’injonction médicale et juridique faite aux trans à passer pour des hommes ou des femmes cis. En effet, l’expression d’un désir d’invisibilité à toute épreuve reste la condition sine qua non de l’accès aux soins et au changement d’état civil. Ce cadre de pensée queer ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les féministes, certaines s’inquiétant du brouillage des délimitations de la classe des femmes. Une préoccupation qui traversait déjà les mouvements féministes à propos des lesbiennes, mais aussi des femmes noires.

Aux origines de l’intersectionnalité

En 1851, à Akron, dans l’État de l’Ohio, la militante africaine-américaine et ancienne esclave Sojourner Truth est la première à poser devant une convention de femmes blanches cette question-manifeste du mouvement afro-féministe : « Ne suis-je pas une femme ? » Quelques années plus tard, c’est sous ce titre que la militante bell hooks⁸ publiera l’un des textes décisifs du black feminism. Ce mouvement, qui met en lumière l’intrication entre les systèmes d’oppression de genre, de race et de classe, conduira, dans les années 1990, à l’éclosion des études sur l’intersectionnalité.

Depuis longtemps exclues des mouvements féministes parce qu’elles étaient noires, mais aussi des mouvements antiracistes parce qu’elles étaient femmes, des femmes noires états-uniennes ont commencé, dans les années 1980, à pointer les biais et angles morts des féministes blanches. Entendant rendre justice à l’hétérogénéité de leur classe de sexe, elles ont montré en quoi beaucoup de féministes ne les considéraient, au fond, pas vraiment comme des femmes ou, du moins, pas comme des femmes respectables.

Mais ce qui apparaît comme une dissidence se loge dans des logiques parfois contradictoires. Si les femmes noires ont pu être perçues, contre leur gré, comme n’étant pas vraiment des femmes, les lesbiennes, elles, ont pu être marginalisées car elles ne voulaient plus vraiment en être. Ce double mouvement permet de saisir en quoi femmes et hommes trans se trouvent chacun·es à leur manière en porte-à-faux, les premières n’étant souvent pas accueillies comme des femmes à part entière tandis que les seconds peuvent être perçus comme des traîtres à leur classe.

Transfuges de sexe

Les études et mouvements trans ne boudent cependant pas ces approches féministes qui les tiennent à l’écart. Nombreuses sont les personnes concernées qui, de la twittosphère au monde de la recherche, se reconnaissent en partie dans le matérialisme et mobilisent le concept de classes de sexes. Seulement, comme l’ont montré les approches queer – et comme l’ont tant étudié les recherches sur les classes sociales –, ces classes ne sont pas nécessairement hermétiques. Des mobilités sociales peuvent advenir, et cela est valable pour les classes de sexes.

De la même façon que les femmes ne sont jamais seulement des femmes, les trans ne sont jamais seulement des trans. Elles et ils sont aussi bien d’autres caractéristiques sociales qui forgent des vécus éminemment singuliers de l’oppression de genre.

Les trans sont d’ailleurs les seul·es à avoir vu le monde des deux côtés de la frontière du genre. Cette expérience éclaire comme aucune autre le poids de la domination masculine, tant elle révèle la différence qu’il y a à être assigné·e et traité·e comme un homme ou comme une femme. Puissant révélateur des privilèges qui ont été gagnés ou de ceux qui ont été perdus, la transition est aussi une épreuve qui confronte brutalement aux normes et stéréotypes de genre, les personnes trans connaissant des trajectoires bien distinctes selon qu’elles sont femmes ou hommes. C’est précisément parce que les frontières du genre sont si bien gardées que les trans se heurtent encore à tant de violences et de précarité. Toutefois, le fait de vivre une mobilité sociale de sexe ne suffit pas à résumer l’expérience qu’elles et ils font de la domination. C’est là une des leçons de l’intersectionnalité : de la même façon que les femmes ne sont jamais seulement des femmes, les trans ne sont jamais seulement des trans. Elles et ils ont aussi bien d’autres caractéristiques sociales qui forgent des vécus éminemment singuliers de l’oppression de genre.

Mouvements transféministes

Comme en témoigne le développement des études et mouvements dits transféministes, la transphobie est indissociable du sexisme. Loin d’être une phobie individuelle et irrationnelle, elle sanctionne le passage d’une frontière sociale qui sépare et discrimine les individus. Pour reprendre Monique Wittig dans La Pensée straight⁹, « la catégorie de sexe est une catégorie totalitaire » qui ne manque pas de condamner celles et ceux qui tentent de s’en affranchir. Avec le développement des mouvements trans au cours de ces trente dernières années, certaines féministes craignent que soit perdue de vue la lutte contre le patriarcat, que Christine Delphy qualifiait d’« ennemi principal ». Mais, d’une part, c’est à ce même ennemi que les trans payent encore un si lourd tribut, et, d’autre part, ce sont peut-être avant tout les conflits entre populations dominées qui conduisent à perdre le sens des priorités.

Comme Delphy l’a elle-même reconnu, il n’est au fond pas de véritable ennemi principal, mais bien des « périls multiples¹⁰ ». Ce n’est pas parce que les personnes trans, racisées et lesbiennes ne font pas la même expérience de l’oppression que les femmes cis, blanches et hétérosexuelles, qu’elles n’en font pas l’expérience du tout. S’affranchir de sa catégorie sociale de sexe assignée ne permet jamais d’échapper à la domination masculine, bien au contraire. L’espace social du genre est vaste et diversifié, mais il n’en demeure pas moins éminemment hiérarchisé. •

1. En janvier 2020, Marguerite Stern cosigne notamment une tribune publiée sur le HuffPost expliquant, notamment, interpréter la transidentité « comme une nouvelle tentative masculine pour empêcher les femmes de s’exprimer ».

2. En juin 2020, l’autrice de Harry Potter partage sur Twitter un article parlant des « personnes qui ont leurs règles », commentant ironiquement : « Je suis sûre qu’on devait avoir un mot pour ces gens. Que quelqu’un m’aide. Feum ? Famme ? Feemm ? »

3. Apparu dans le milieu ouvrier aux Etats-Unis dans les années 1930, le terme de « butch » (abréviation de « butcher », littéralement « boucher·ère ») était initialement une insulte désignant les lesbiennes jugées masculines. Les personnes concernées se sont depuis réapproprié ce terme.

4. Leslie Feinberg, Transgender Liberation: A Movement Whose Time Has Come, World View Forum, 1992.

5. Trouble dans le genre, Judith Butler. La Découverte, 2006 Cet ouvrage, publié en 1990 aux États-Unis, questionne la porosité des frontières entre les catégories d’hétérosexualité et d’homosexualité, ainsi qu’entre les catégories d’homme et de femme. Traduit en France en 2006, il est un des textes fondateurs des queer studies.

6. L’ennemi principal, Christine Delphy. Éditions Syllepse, 2009. Dans ce livre-manifeste, Delphy conceptualise l’idée d’une lutte entre

deux classes de sexe. Elle énonce l’urgence l’urgence de combattre le patriarcat comme système social, économique et politique d’oppression des femmes.

7. Sandy Stone, « The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto », in Julia Epstein, Kristina Straub (dir.), Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity, Routledge, 1991.

8. Ne suis-je pas une femme ?, bell hooks. Éditions Cambourakis, 2015. Inspiré par le discours de l’ancienne esclave Sojourner Truth, ce texte publié en 1981 (Ain’t I a woman ? Black women and feminism, Pluto press, 1981) interroge la marginalisation des femmes noires dans les mouvements féministes et préfigure les réflexions du courant afro-féministe et intersectionnel.

9. La pensée straight, Monique Wittig. Éditions Amsterdam, 2018 Dans ce discours prononcé en 1978, la co-fondatrice du Mouvement de libération des femmes (MLF) définit l’hétérosexualité non plus comme une orientation naturelle, mais comme un régime politique dont les lesbiennes sont les premières pourfendeuses. Il est publié pour la première fois en France en 2001.

10. Une formule de la juriste et écrivaine Deborah King dans « Multiple Jeopardy, Multiple Consciousness: The Context of a Black Feminist Ideology », Signs, vol. 14, no 1, 1988, p. 42–72.