Les féministes qui appellent à voter pour le candidat de La France insoumise au premier tour de la présidentielle sont de plus en plus nombreuses. Un positionnement qui interroge : Jean-Luc Mélenchon, souvent critiqué pour sa pratique autoritaire du pouvoir, s’est entouré d’une garde rapprochée aux allures de “boy’s club”. Son parti n’a pas non plus été épargné par les affaires de violences sexistes et sexuelles. Comment expliquer alors ces ralliements en série ? Jean-Luc Mélenchon peut-il vraiment être le candidat des féministes ? La Déferlante a enquêté.

Le 4 mars dernier, sur son blog hébergé par Mediapart, Caroline De Haas, fondatrice d’Osez le féminisme puis du collectif Nous toutes, publiait un billet intitulé : « Ce sera Mélenchon », appelant à voter, au premier tour pour le candidat de La France insoumise (LFI). Elle prépare également une tribune, signée par des citoyen·nes et des personnalités de gauche, qui devrait paraître dans la presse lundi. Contactée par téléphone, l’ancienne directrice de campagne de Cécile Duflot lors de la primaire écologiste de 2016 recadre immédiatement : « Mon féminisme n’est pas le premier déterminant dans ce choix […]. C’est un vote stratégique : il s’agit d’éviter que l’extrême droite ne soit au second tour et d’avoir deux semaines de moins de paroles racistes et islamophobes qui se déversent sur les ondes. La présence de LFI au second tour permettrait de créer de la contradiction, de l’opposition, de l’espoir aussi face à Emmanuel Macron, y compris pour la campagne des législatives. »

Que pense-t-elle de son programme et plus précisément du chapitre sur les droits des femmes ? « Les propositions sont OK », répond-elle. Dans son livret consacré à l’égalité femmes-hommes, Jean-Luc Mélenchon propose notamment d’allouer un milliard d’euros à la lutte contre les violences sexuelles, comme le demandent les associations féministes, d’améliorer la prise en charge judiciaire des femmes victimes de violence, de promouvoir l’égalité salariale, ou encore de constitutionnaliser le droit à l’avortement. « J’étais tout aussi raccord avec les propositions de Philippe Poutou [Nouveau Parti anticapitaliste NPA], explique Caroline De Haas, mais LFI a plus de chances d’être au second tour. » Celle qui a également été, en 2013, conseillère de la ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Balkacem, insiste sur ce qu’elle perçoit comme « la capacité des mélenchonistes à gouverner […]. Je lis leur programme et j’entrevois déjà le conseil des ministres : ils sont prêts. »

« J’AIMERAIS ENTENDRE DES DISCOURS DE SOUTIEN PLUS CLAIRS AUX FEMMES VOILÉES ET AUX FEMMES TRANS »

Malgré son soutien sans ambiguïtés, la militante féministe n’imagine pas rejoindre

les rangs insoumis ni faire campagne à son tour. « LFI ne m’apparaît pas comme une organisation politique joyeuse et bienveillante, on le sent notamment sur les réseaux sociaux. Ce climat, qui fait qu’on milite la boule au ventre, je n’en veux plus. C’est précisément ce qui m’a fait quitter la scène politique en 2017. Mais j’ai écrit ce texte parce que j’en suis arrivée à me dire qu’il y avait une “bigger picture” », c’est-à-dire des priorités plus grandes, comme celle de maintenir la gauche en vie.

« Notre seule option »

Le ressenti de l’historienne et militante féministe Mathilde Larrère est similaire. Elle a, elle aussi, appelé à soutenir le parti mélenchoniste dans une tribune cosignée avec les historien·nes Laurence De Cock et Arnault Skornicki. « Je n’avais pas exprimé publiquement mes intentions en 2017, car je n’avais pas le même sentiment d’urgence qu’aujourd’hui », explique-t-elle. Pourtant, elle aimerait entendre « des discours de soutien plus clairs en faveur des femmes voilées ou des femmes trans. Mais le programme est déjà solide. Je retiens entre autres la volonté de mieux former la police à l’accompagnement des victimes, l’attention accordée aux métiers féminisés sous-payés, sujet sur lequel on sent l’influence du député François Ruffin, avec par exemple la revalorisation du smic mensuel, ou encore la procréation médicalement assistée ouverte aux femmes trans. » L’historienne votera bien France insoumise le 10 avril, mais reste critique sur les méthodes de ce parti : « LFI m’a proposé d’intégrer son “parlement de l’union populaire” [une instance de réflexion réunissant des membres de la société civile et des intellectuel·les tel·les que l’écrivaine féministe Annie Ernaux – NDLR], mais j’ai refusé. Dans ma conception de la démocratie, un parlement est élu, pas coopté. »

Côté insoumis·es, ces soutiens sont évidemment accueillis avec fierté. On veut y voir la preuve que les questions de genre ont été correctement intégrées. Par téléphone, Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis et femme politique féministe de longue date, détaille l’impact qu’a eu #MeToo sur le parti depuis 2017 : « Les questions féministes qui étaient en marge sont maintenant au cœur de nos débats. Il y a encore du travail, bien sûr, mais les militants éloignés de ces sujets ont pris conscience du niveau d’inégalités et de violence subi par les femmes. L’autre raison à cette évolution est qu’il y a plus de femmes au sein du mouvement insoumis qui ont une authentique fibre féministe », assure-t-elle. Et de nommer Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale depuis 2021, la députée européenne Manon Aubry, ou encore Clémence Guetté, coresponsable du programme de campagne.

La colère face aux Verts

L’éclosion d’une génération de responsables et d’élues féministes dans le parti de Jean-Luc Mélenchon est l’autre argument qui compte pour la plupart des nouvelles ralliées. Notamment pour celles qui ont claqué la porte de la campagne de Yannick Jadot début mars, juste après le limogeage de Sandrine Rousseau. L’ancienne présidente du conseil politique du candidat vert a été exclue de l’équipe de campagne après des propos très critiques tenus devant des journalistes.

« CHEZ JADOT, ON DIRAIT UNE CAMPAGNE DE RELATIONS PUBLIQUES POUR VENDRE DES PANNEAUX SOLAIRES ! »

« Ce conseil politique n’était qu’une coquille vide de toute façon », tempête Elen Debost, élue du Mans et soutien de Sandrine Rousseau lors de la primaire écologiste – elle a également porté plainte à ses côtés contre Denis Baupin. Elle n’a pas de mots assez durs contre l’actuel candidat des Verts et son équipe rapprochée : « Yannick Jadot et son entourage n’ont pas du tout compris le prisme féministe et en quoi il était majeur pour nombre d’écologistes. L’écologie politique, c’est la recherche d’un équilibre entre les dimensions environnementales, sociétales et économiques. Là, on n’y est pas du tout : on dirait une campagne de relations publiques pour vendre des panneaux solaires ! » Elen Debost soutient aujourd’hui la candidature de Jean-Luc Mélenchon : « Sa ligne mêlant justice sociale, écologie et féminisme est finalement plus proche de celle qu’on défendait avec Sandrine que celle des Verts aujourd’hui. »

Un mouvement opaque et désorganisé

Les ralliements médiatiques ont créé un effet d’entraînement chez les proches d’EELV. Comme d’autres, Coralie Miller, documentariste et militante bénévole, a ainsi troqué son discret soutien à Jadot pour un ralliement public à LFI. « Je me méfie, j’espère que là encore ce n’est pas du “feminist-washing”. Mais je me suis rendue à la marche des insoumis, le 29 mars à Paris, et déjà j’ai retrouvé un élan que j’avais perdu depuis la défaite de Sandrine Rousseau. J’ai retrouvé quelque chose qui me meut, et ça fait du bien. »

Faut-il considérer La France Insoumise comme un nouveau refuge pour électrices féministes ? « Je ne crois pas que ce soit approprié », répond le chercheur Manuel Cervera-Marzal, auteur d’une enquête sociologique menée pendant trois ans auprès des militants de LFI. Selon lui, le parti et son groupe parlementaire, créé en 2017, sont bel et bien traversés par les questions de genre, comme en témoignent leur travail législatif ou la création d’un comité de suivi des violences sexistes et sexuelles en 2018. Pour autant, « la domination masculine y reste nette ». À commencer par celle exercée par le leader, « renforcée par le caractère opaque et désorganisé du mouvement ».

Le sociologue aime imaginer que cette formation de gauche puisse suivre l’exemple du parti Podemos, en Espagne, dans lequel le leader Pablo Iglesias s’est retiré, de son parti comme du gouvernement, au profit de sa compagne, la militante féministe Irene Montero et de la ministre communiste Yolanda Díaz. « Podemos se présente comme le parti féministe en Espagne, c’est assumé, depuis l’écriture inclusive dans tous ses tracts jusqu’à sa grande loi sur la transidentité et la protection des [personnes] LGBTI adoptée à l’été 2021 », explique-t-il.

La députée Clémentine Autain reconnaît qu’il reste du chemin à parcourir : « L’image viriliste de La France insoumise demeure un frein » lors de ses discussions avec des féministes. Et le problème dépasse sa seule formation politique. « Nous avons un énorme travail à mener pour déviriliser la politique, ça va prendre du temps. Beaucoup de femmes s’y cassent les dents. On doit inventer et imposer nos modes d’action. »

⟶ Pour aller plus loin, vous pouvez lire l’article de Libération sur les affaires de violences sexistes et sexuelles qui ont agité La France insoumise, ainsi que l’enquête sociologique de Manuel Cervera-Marzal auprès des militant·es insoumis·es. Les tribunes de Caroline De Haas et de Mathilde Larrère sont en accès libre ici et là. L’écrivaine Annie Ernaux, quant à elle, s’est longuement entretenue de son engagement ancien pour Jean-Luc Mélenchon dans une interview donnée début mars.

⟶ Lire la newsletter dans son intégralité.

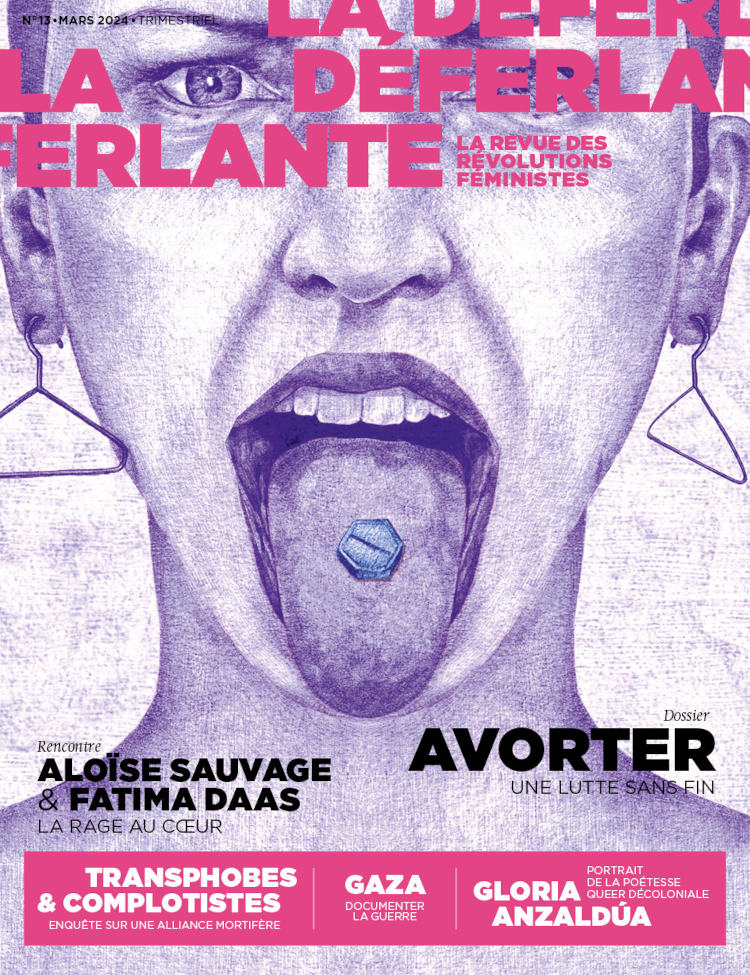

Précommandez le dernier numéro de La Déferlante !

Pour ce premier numéro de 2023, nous consacrons notre dossier au thème BAISER car, oui la révolution sexuelle reste encore à venir ! On y parle de sexologie féministe, de désirs qui font désordre, on y déconstruit les normes validistes et on plonge à pieds joints dans le récit de science-fiction érotique « Tout est chaos », signé Wendy Delorme et Elise Bonnard.

⟶ Vous souhaitez recevoir La Déferlante, au tarif de 15 euros (au lieu de 19), et sans engagement ? Découvrez notre offre d’abonnement à durée libre.