Le 25 juin 2021, je suis au tribunal de Chalon-sur-Saône au procès en appel de Valérie Bacot pour l’assassinat de son conjoint violent. À l’heure du verdict, cette femme de 40 ans, qui encourait la perpétuité, est condamnée à quatre ans de prison, dont trois avec sursis.

Ce concept a été développé par la psychologue clinicienne américaine Lenore Walker en 1979 (2) : « Toute femme peut subir la violence une fois dans ses rapports avec un homme. Si cela se reproduit et qu’elle ne fuit pas cette situation, elle est définie comme femme battue. » Le SFB est caractérisé par impuissance, hypervigilance et stratégie d’évitement ; il permettrait d’expliquer notamment qu’une femme reste avec un conjoint violent et qu’elle n’aurait parfois pas d’autre échappatoire que tuer ou être tuée. Depuis 1994, il est répertorié dans le registre américain des maladies mentales sous la rubrique « stress post-traumatique ».

Dès 1990, ce concept a été utilisé par la justice canadienne pour acquitter une jeune femme du meurtre de son conjoint violent. Angélique Lyn Lavallée, 22 ans, avait pourtant abattu son compagnon d’une balle en pleine tête, de dos. Mais la justice a retenu que le jour des faits « il avait menacé de la tuer si elle ne le tuait pas en premier » ; la jeune femme avait craint pour sa vie. En deux ans de relation, elle s’était rendue à huit reprises à l’hôpital pour des consultations après des violences conjugales. La Cour suprême du Canada a conclu à la « légitime défense » : l’expertise psychiatrique établissant un SFB était un élément de preuve admissible. Une révolution dans le droit criminel canadien qui a entraîné la révision de 98 cas d’homicides par des femmes.

L’expertise psychiatrique devient incontournable

En France, les expert·es-psychiatres sont souvent décrié·es par les professionnel·les de justice : pas assez formé·es, trop subjectif·ves. N’importe quel·le psychiatre en exercice avec un casier judiciaire vierge peut prétendre à la fonction d’expert·e judiciaire. Et pourtant, ce sont des acteurs et actrices incontournables des procès d’assises : 49148 expertises psychiatriques ont été ordonnées en 2020 en France. « On est obligé de parler de psychotraumatisme, regrette l’avocate Lorraine Questiaux, qui a défendu deux femmes maricides, pour rassurer les juré·es et anticiper une question qui ne devrait pas être au coeur des débats!: pourquoi n’est-elle pas partie ? Face à cette anxiété sociale, l’expertise psychiatrique nous permet de démontrer qu’une femme qui a tué son conjoint violent n’a choisi ni la facilité ni la vengeance. »

Les expert·es peuvent faire pencher la balance judiciaire. En juin 2021, devant la cour d’assises de Saône-et-Loire qui jugeait Valérie Bacot, l’expert Denis Prieur avait expliqué avoir « l’intime conviction qu’elle était totalement aliénée et que tuer son mari était le seul acte de libération possible ». Quelques mois plus tard, il m’a confié ne pas avoir « osé conclure à l’abolition du discernement par peur d’aller trop loin et de desservir les intérêts [de Valérie Bacot] ». Cela revenait à dire qu’elle n’était pas pénalement responsable, donc qu’elle ne devait pas être jugée ; Denis Prieur a estimé que les magistrat·es et les juré·es n’étaient pas prêt·es à l’entendre. Cela m’a fait penser au dossier Rita Graveline, cette Canadienne qui a tué son conjoint violent d’un coup de fusil dans son sommeil une nuit de 1999. Après sept ans de procédures, la Cour suprême du Canada l’avait définitivement acquittée en estimant qu’elle n’était « pas en lien avec le réel » quand elle a fait feu « par automatisme ».

Une « culture profonde du déni de la parole des femmes »

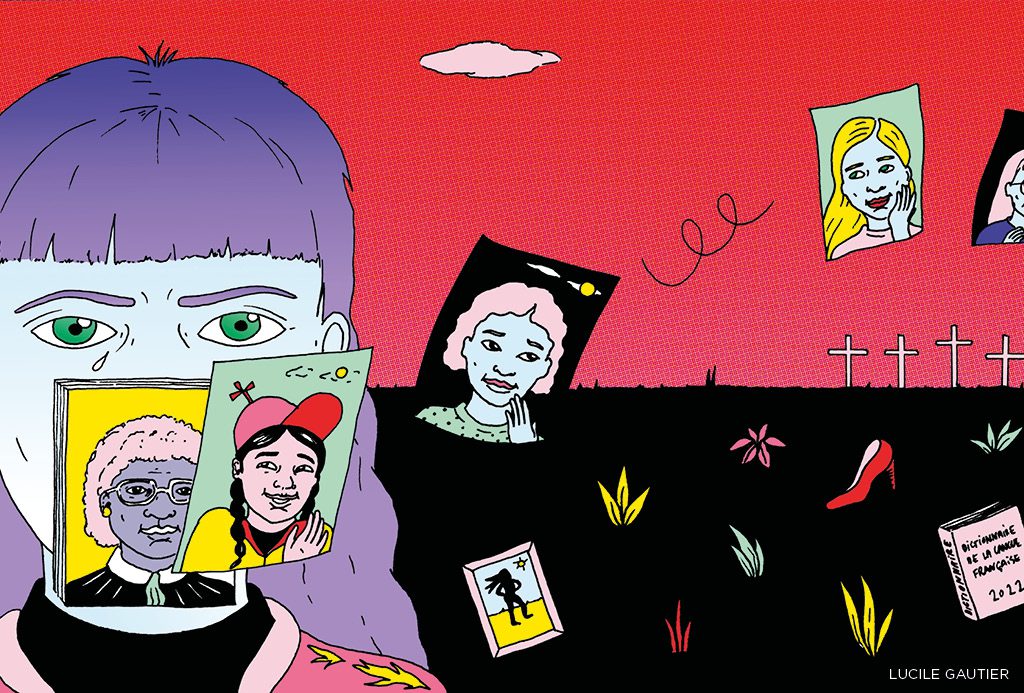

L’un des risques de l’utilisation du concept de SFB est de créer un archétype de la femme battue. Il faudrait entrer dans la case de la femme suppliciée, comme Valérie Bacot, à qui rien n’a été épargné#: elle a été violentée physiquement, mais aussi forcée à se prostituer, par son mari, qui avait aussi été son beau-père, déjà condamné pour l’avoir violée dans son enfance. Vingt-quatre années d’un calvaire insoutenable.

En dehors du syndrome de la femme battue, quelle est la prise en compte des violences conjugales dans les cas de maricides ? Elles sont par exemple totalement absentes des motivations de la cour d’appel d’Évreux, qui a condamné, le 23 octobre 2021, Alexandra Richard à dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son conjoint. Quand les expert·es ne font pas, ou font mal, la médiation entre la justice et les femmes accusées de maricide, ces dernières ne sont pas entendues. Mₑ Questiaux, l’avocate d’Alexandra Richard, dénonce une «!culture profonde du déni de la parole des femmes!».

Pour l’avocate féministe Choralyne Dumesnil, « l’écueil de ces expertises finalement, c’est de se soustraire à l’analyse politique des rapports de pouvoir et de se contenter d’une analyse individuelle, d’une lecture psychologique et psychiatrique des réactions des femmes au patriarcat ». Et si le syndrome de la femme battue était avant tout l’aveu d’échec d’une société incapable de protéger les femmes ? Car si elles n’ont pas d’échappatoire face à un conjoint violent alors même qu’elles ont la possibilité en droit de déposer plainte et d’obtenir une mesure d’éloignement, cela démontre bien que ces mécanismes sont inopérants. La reconnaissance du syndrome de la femme battue ne suffit pas ; les avocates de Valérie Bacot ont assigné l’État en justice pour faute lourde : les signalements de violences n’ont pas été pris en compte, l’État ne l’a pas protégée.

******

1. Défini comme « homicide conjugal féminin » ou « meurtre de l’époux par l’épouse » (nous n’avons pas trouvé de cas où ce mot désigne le meurtre d’un homme par son conjoint).

2. Lenore Walker, The Battered Woman Syndrome, Springer Publishing Co. Inc, 2009 [1979].