Branchez les guitares ! Lundi, 10 heures. Ce jour-là, Anaëlle bataille avec la sangle pour enfiler son instrument. Ibtissam martèle la pédale de sa batterie et ouvre grand les yeux, surprise par le vacarme.

C’est la première fois de leur vie que les deux adolescentes touchent ces instruments, comme Jeanne, Sofia, Bianca, Tess et Pome, les cinq autres Rennaises âgées de 13 à 17 ans qui se sont inscrites au premier Girls Rock Camp proposé par le Jardin Moderne, une salle de concert et de répétition(1). Vendredi, à 16 heures, elles monteront toutes sur scène pour jouer devant un public. C’est le défi que relèvent les Girls Rock Camps. Le premier a été créé en 2001 par des étudiantes en études sur le genre de l’université de Portland (États-Unis). Le mouvement, dans l’esprit DIY [Do it Yourself ], s’est depuis répandu dans 80 villes du monde. La moitié aux États-Unis, l’autre moitié partout ailleurs, de Maputo à Sydney en passant par Dubaï. Chaque camp est indépendant et choisit sa fréquence, au moins annuelle.

Le rock, « c’est l’image virile du mec à Crête »

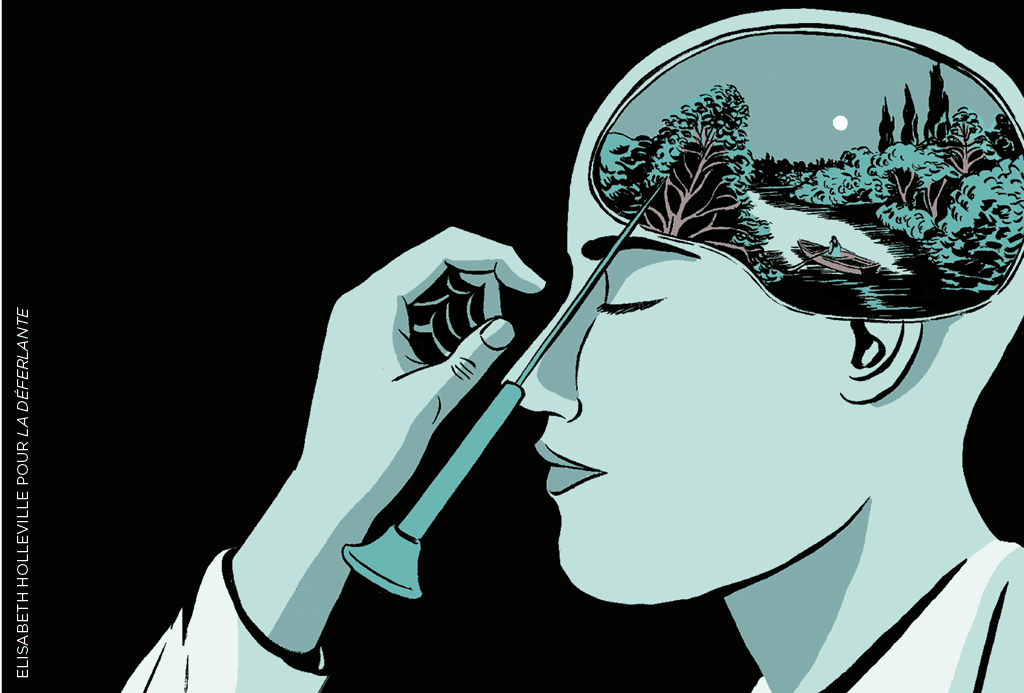

Réparties dans les studios, les ados enchaînent rythmes et accords. Les rockeuses sont entourées de cinq intervenantes rennaises. Pauline Benard est guitariste dans le groupe Ropoporose. Léa Bulle est chanteuse professionnelle, comédienne et coach scénique. Emane est chanteuse professionnelle de gospel et de hip-hop. Quant à moi, j’anime les ateliers batterie en tant que batteuse amatrice. « Les filles de mon âge ne pensent pas à monter des groupes parce qu’on n’a pas d’exemple », réfléchit Sofia (15 ans), participante. « Quand j’ai vu que les intervenantes du camp étaient des femmes, je me suis dit : pourquoi pas moi ? », renchérit Jeanne, qui découvre la basse. Marie Buscatto, professeure de sociologie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et autrice de Femmes du jazz (CNRS Éditions, 2018), confirme : « La plupart des filles ne se projettent pas dans les musiques actuelles, très majoritairement pratiquées par des hommes. Et, symboliquement, les modèles sont masculins. » Le rock, « c’est l’image virile du mec à crête, à la voix intimidante », estime Tess, participante.

Comme l’a montré la musicologue et sociologue Hyacinthe Ravet dans Musiciennes, enquête sur les femmes et la musique (Autrement, 2011), les instruments ont encore un genre. La société dirige massivement les filles vers des instruments qui ne doivent pas mettre le corps en avant, ni exiger de force physique ou de souffle, ni faire transpirer. Pas de trompette ni de batterie donc. La pratique musicale favorise même l’intériorisation des normes de genre pour les jeunes filles : douceur, harmonie et sédentarité, explique de son côté la chercheuse en anthropologie, Catherine Monnot ⁴. Elles s’orientent donc volontiers vers le piano ou la flûte, suffisamment polyphoniques pour convenir à une pratique individuelle et domestique.

Mardi, à l’heure où toute ado en vacances dortencore, les sept rockeuses arrivent en grappe sur leur lieu de répétition. « Les filles sont aussi nombreuses que les garçons à apprendre la musique dans l’enfance. Mais à l’adolescence, elles décrochent », explique Célia Berthet. C’est une période clé dans la construction identitaire : « Pour se projeter dans leur vie future, les ados imitent les adultes qui les entourent. Ils et elles se replient sur leur genre et choisissent les mêmes centres d’intérêt que leurs pair·es. Les filles se valorisent via l’école, les garçons dans les loisirs. » D’autres raisons expliquent ce décrochage : notamment la faible autonomie de déplacement des jeunes filles dans l’espace public – un frein encore plus puissant pour celles qui sont en situation de handicap – et leur difficulté à trouver leur place dans des lieux culturels marqués par un entre-soi masculin. « Les politiques publiques en direction de la jeunesse et les lieux ainsi créés ont été pensés pour les jeunes visibles dans l’espace public et qui dérangeaient : dans les faits, les garçons », rappelle Célia Berthet. Au déjeuner, impossible de ne pas remarquer que les participantes sont socialisées comme des filles. Aucune n’ose prendre une deuxième part de pizza. Les regards des ados montrent qu’elles ont compté mentalement qu’il n’y en aurait pas assez pour que toutes se resservent. Quand on annonce qu’on renvoie les restes en cuisine, les parts se volatilisent. Invitée à déjeuner avec le groupe pour échanger sur la place des femmes dans l’espace public, Fanny Dufour, fondatrice de la structure rennaise Nouvelles Oratrices, qui forme les femmes à la prise de parole en public, porte un discours qui résonne avec force : « En tant que femmes, on est éduquées à faire attention aux autres, à attendre qu’on nous donne la parole ou qu’on nous choisisse. »

Dans les locaux de répétition où deux groupes se sont maintenant constitués, ce stéréotype prend une autre dimension. Les apprenties musiciennes collaborent aisément, soutiennent leurs idées mutuelles, se mettent d’accord sans tensions. « Cette cohésion m’a marquée, raconte Jeanne, elle est contraire à l’image d’une bande de filles qui se jugent. On était là pour apprendre, kiffer, s’écouter, s’aider. J’ai pris confiance en moi, mais aussi en les autres filles, en la force du groupe. »

Assignées au rôle de groupies, tolérées comme chanteuses

Emane, la coach vocale, a réuni les rockeuses pour un échauffement. En cercle, elles chantent, bougent, tapent des mains. Le camp est non mixte. « Je n’avais jamais fait intervenir autant de femmes, une quinzaine, sur un même projet », remarque la coorganisatrice du stage, Amandine Aubry. Selon elle, l’équipe a réussi à créer un espace où les filles se sont senties suffisamment en sécurité et respectées pour apprendre et oser. « Si la semaine avait été mixte, l’état d’esprit aurait été compétition et performance », avance Jeanne. « Les filles auraient laissé les responsabilités aux garçons », lui répond Ibtissam, apprentie batteuse. Tess, de son côté, pense que « certaines filles auraient fait attention à leur image pour plaire ». Bianca, quant à elle, sait qu’elle ne se serait pas autant lâchée : « Je n’aurais pas écrit des textes si sincères, sur la façon dont des filles sont broyées par des mensonges et des trahisons sur les réseaux sociaux. Les garçons ne prennent pas les filles au sérieux, ils les trouvent trop sensibles et émotives. »

Quand les femmes arrivent à s’affranchir des stéréotypes de genre qui contribuent à les exclure des musiques actuelles, elles doivent ensuite évoluer dans un monde organisé par les hommes, où ils se cooptent entre eux. « Jouer d’un instrument perçu comme masculin, c’est transgresser un ordre genré. Plutôt assignées à la place de groupies, les femmes sont tolérées comme chanteuses, si elles répondent aux critères des garçons. Trop masculin, leur comportement déplaît. Trop féminin, il présume une incompétence ou une sexualisation », explique la sociologue Marie Buscatto. Jouer entre filles serait le salut ? « C’est un levier et aussi un enfermement, poursuit-elle. C’est ce qui s’est passé pour certaines femmes dans le cinéma, dans les années 1970. On a étiqueté leurs oeuvres comme “féminines” ou “féministes”, leur refusant le statut d’artiste à part entière. »

Trop de processus sociaux entrent en jeu pour que les musiciennes puissent bousculer seules le milieu : « La féminisation des pratiques musicales vient d’actions militantes et surtout d’institutions culturelles », estime encore la chercheuse. Le Jardin Moderne travaille depuis 2020 sur des leviers pour aller vers plus d’égalité : « Lorsqu’on milite pour les droits culturels des personnes, on se doit d’analyser si, dans la réalité, nos lieux sont vraiment ouverts à tout le monde, relève Juliette Josselin, codirectrice de la structure. On doit s’engager et avoir des ambitions fortes, sinon les choses ne changeront jamais. » Des études nationales montrent que les femmes s’inscrivent davantage dans des pratiques encadrées, comme les orchestres, chorales et batucada, que dans des pratiques autonomes ⁵ : « accompagner la mise en groupes des filles est donc important ».

La culture rock underground s’est fondée sur la notion de groupes, où les musiciens apprennent au contact de leurs pairs. « C’est pour cela que la pratique en amateur des filles reste un enjeu fort, souligne la sociologue Célia Berthet. C’est un passage obligé pour qu’elles se professionnalisent. »

Autocritique et insatisfaction permanentes

Jeudi. Les filles voient à peine la lumière du jour. Du son plein les oreilles, elles composent, se concentrent, répètent. À la batterie, Ibtissam mémorise des rythmes différents car elle jouera deux morceaux. La coordination entre pieds et mains lui demande beaucoup d’efforts. Elle s’entraîne à jouer sans ralentir car tout le groupe se cale sur elle. Les guitaristes doivent à la fois placer leurs doigts au bon endroit pour sortir des accords, écouter les autres pour partir au bon moment, rester dans le tempo. L’une flanche : « C’est trop dur, j’y arriverai jamais. » Une intervenante basse, l’encourage : « Rappelle-moi quand tu as commencé la guitare ? Tu te rends compte de tes progrès ? » Au Girls Rock Camp, l’estime de soi n’est pas un concept abstrait. S’exprimer via une batterie ou une guitare amplifiée renforce. Travailler ses messages et ses émotions par le chant valorise. Le programme compte aussi des ateliers yoga, graphisme (pour réaliser les flyers du concert) et coaching corporel pour explorer différentes façons de se sentir fière de soi. « J’ai appris tant de choses si vite que je suis encore sous le choc, sourit Pome. Je croyais que je n’avais aucun talent. » Les jeunes filles sont encore pétries du cliché « aux filles, le travail ; aux garçons, le talent » : « Cela rend leur rapport à la création et à l’improvisation difficile, observe Célia Berthet. Comparées aux garçons, elles sont dans une autocritique et une insatisfaction d’elles permanentes. »

Apprendre un instrument et jouer en public si rapidement démystifie la pratique de la musique. S’inspirant du punk et du grunge, le camp montre aux rockeuses qu’elles n’ont pas besoin d’être parfaites pour jouer. La veille du concert, Léa Bulle, une des musiciennes coachs, le rappelle : « On doit faire attention à nos propres exigences, lâcher le devoir de performance. L’essentiel, c’est que les filles trouvent leur place pour s’exprimer. » Sofia, qui avait gardé un mauvais souvenir d’une lointaine année de violon, dit avoir redécouvert la musique : « Avant, ça me semblait très scolaire. Là, j’ai vu que ça pouvait être de l’amusement aussi. »

« Et si on dépendait que de nous… »

Vendredi. À quelques heures du concert, l’excitation monte. Lors du coaching scénique, Léa Bulle soutient les élans timides des rockeuses : « Oui Tess, mets les mains dans les poches de ta veste, c’est bien ! Oui Bianca, accentue ce geste des bras, tu partages ton énergie. »

Au déjeuner, certaines stressent « à cause des gens qui vont regarder ». Les vêtements et l’apparence occupent les esprits et les discussions. Les filles se demandent si elles vont plaire. « On a le droit de jouer sans se maquiller, ni s’habiller de façon spéciale », rappelle Pauline Benard, l’intervenante guitare. Ibtissam se lève et propose : « Et si on n’attendait rien du public, si on dépendait que de nous ? On décide que dès qu’on monte sur scène, on s’éclate. »

La salle est plongée dans le noir. Les projecteurs s’apprêtent à braquer leurs faisceaux colorés sur Tess, Bianca, Sofia, Anaëlle, Pome, Jeanne et Ibtissam. Respirations longues. Cris de ralliement. En scène ! Trois morceaux plus tard, des applaudissements, des cris, des larmes aux yeux dans le public, les rockeuses laissent exploser leur émotion : « J’ai lâché tout ce que j’avais à l’intérieur, j’étais libre », dit l’une d’elle. Sur scène, « Tu te sens exister, alors que dans le reste de la vie tu es banale, s’enthousiasme Bianca. C’est incroyable d’avoir créé des morceaux, d’avoir l’opportunité de dire et faire ce qu’on veut sans qu’on nous juge ou qu’on nous coupe. »

Dans la charte du tout premier Girls Rock Camp, celui de Portland en 2001, les organisatrices affirmaient « reconnaître le pouvoir qu’a la musique de changer les personnes et la société ». Dans le public présent au Jardin Moderne, personne n’avait jamais vu de concert de groupes d’adolescentes. En 2006, on mesurait que 97 % des musiques que l’on écoute étaient composées par des hommes ⁶. Quid du « male gaze » dans la musique ? Au même titre que le cinéma, la musique régit nos imaginaires. Le Jardin Moderne va continuer à accompagner les sept rockeuses de ce premier Girls Rock Camp qui le souhaitent « pour répéter, prendre des cours, rencontrer d’autres musiciennes », détaille Amandine Aubry. Sofia referme l’étui de sa guitare d’emprunt : « J’avais pas du tout imaginé que je repartirais d’ici en ne pensant qu’à une chose : jouer encore et encore. Arrêter, c’est impossible maintenant. »

*****

1. Ce projet a été mené en coopération avec la MJC Antipode et il a été financé par Rennes Métropole, le ministère de la Culture et la Drac Bretagne.

2. Voir l’« Observatoire 2021 de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication », et « Les Chiffres et indicateurs clés » 2021 de la Fedelima (Fédération des lieux de musiques actuelles), consultables en ligne.

3. « Cinquante ans de pratiques culturelles en France », enquête de Philippe Lombardo et Loup Wolff, ministère de la Culture, 2020.

4. Catherine Monnot, de De la harpe au trombone. Apprentissage instrumental et construction du genre, Presses universitaires de Rennes, 2012.

5. Lire « Les pratiques collectives en amateur dans les musiques populaires », Fedelima, 2020.

6. Rapport ministériel de la mission ÉgalitéS de Reine Prat : « Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la communication », 2006.